慶長年間(1596~1614)に実相院日玖が創建したと伝えられています。実相院日玖は元気で充実した年頃に日常のつきあいを断ち、法宣寺十四世恵性院日親の弟子となり、修行し、法華経を読すること40年、一万二千余巻におよんだ。

福山藩主・水野勝成殊勝に願い、寛永の末(1644年頃)今の地を賜い、三人扶持十一石を賜る。

福島正則の改易に伴い、水野勝成が1619(元和5)年、備後10万石の領主となって入府。福山と命名して福山城を築いて以来、芦田川河口のデルタを開拓、治水工事とともに城下町として整備した。

勝成は秀忠から郡山に替わって備中西南部と備後南部の福山10万石を与えられる。

1月 2023のアーカイブ

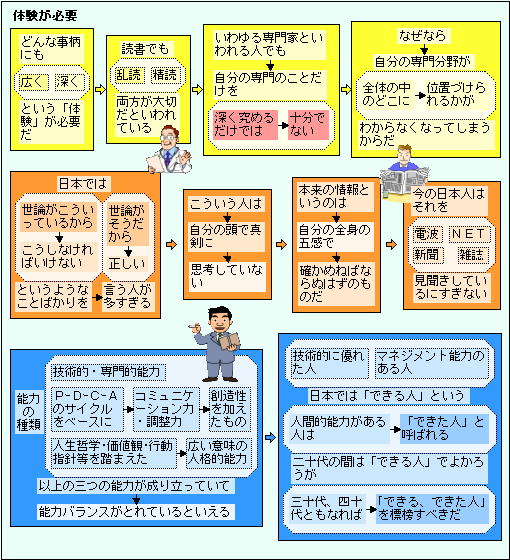

広く、深くという「体験」が必要だ!

鎌倉 鎌倉では珍しい五重塔「龍口寺」

龍口寺の五重の塔は明治四十三年(1910)竣工、棒造り銅板葺き、神奈川県で唯一の木造本式五重塔である。初層の上部には彫刻師、永田伊助の手になる日蓮大聖人御一代記が奉納されている。

五重の塔は、この世と、また、私たち人間を形づくっている五つの要素である

「地」、「水」、「火」「風」、「空」の五大を意味する。

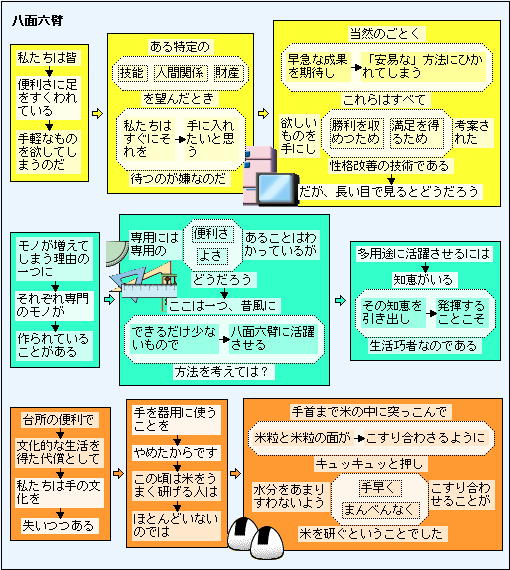

少ないもので八面六臂に活躍させる!

尾道 柔術不遷流の開祖不遷がいた「済法寺」

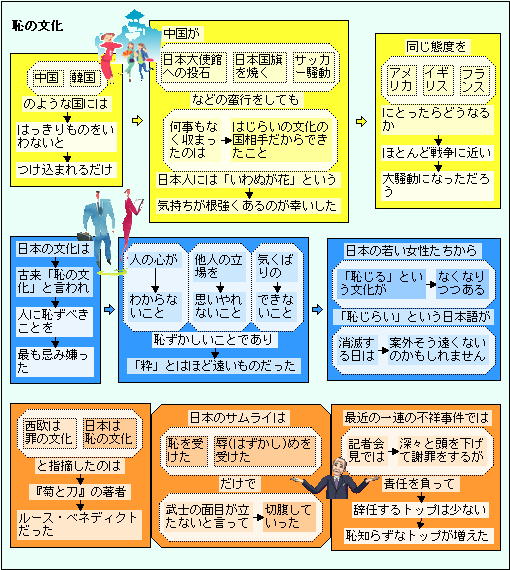

日本古来の「恥の文化」は!

日本は「恥の文化」と言われています。自分の価値観より、周りの価値観の方が重要です。これは災害が多い社会で生きるための知恵なのでしょう。

しかし、災害がここ数十年は少なかったので、平和ボケしてしまい、恥の文化の説得力は少なくなりつつあるようです。

ただ、これからは災害が増えてくる雰囲気があります。電気が止まり、水道が止まったとしたら、水はどのようにしかすか?

たとえ給水車が来たとしても、運ばなければなりません。お年寄りや病気の人、女性の人、二階や三階ならともかく、それより高い階にお住まいの方は、男性でも大変です。飲み水くらいならなんとかなりそうですが、それ以外は助け合いがなければ難しいですね。

やはり、周りのある程度配慮しtた生活スタイtるは必要なのでしょうね!

厚木 親鸞聖人が御巡錫の場「弘徳寺」

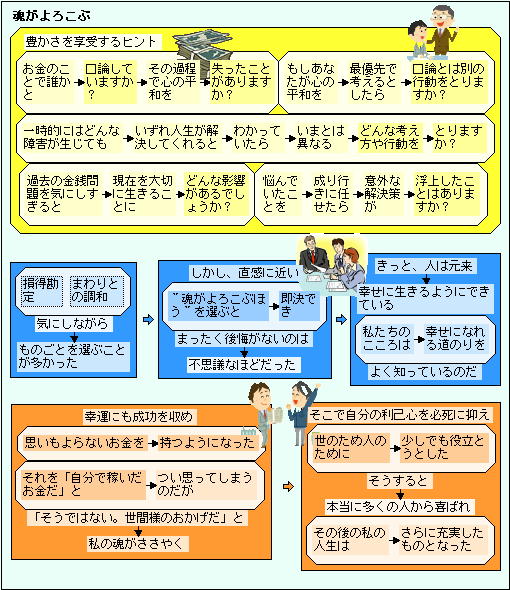

"魂がよろこぶほう"を選ぶ!

鎌倉 比企能本夫妻の像が「妙本寺祖師堂」

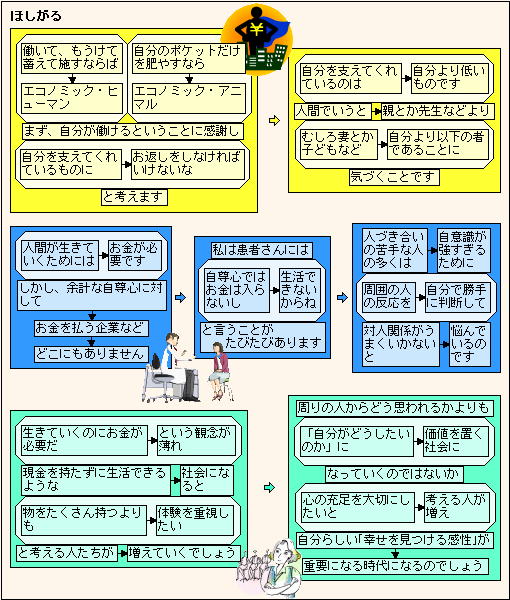

物をたくさん持つよりも体験を重視!

尾道 昔の船着き場が「福本渡船 ⇔ 駅前海岸」

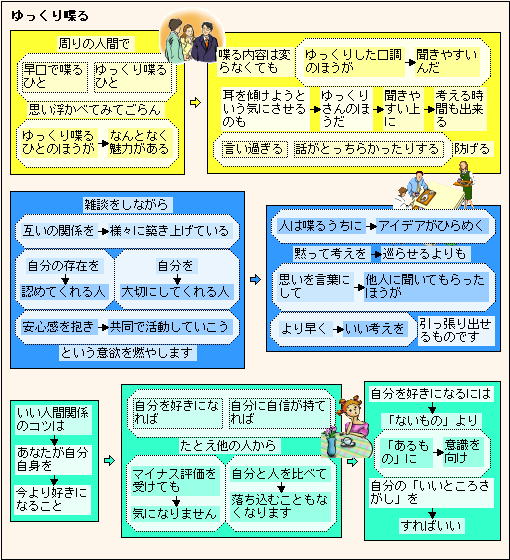

雑談をしながら互いの関係を築く!

海老名 大型の一間社流造「有鹿神社」

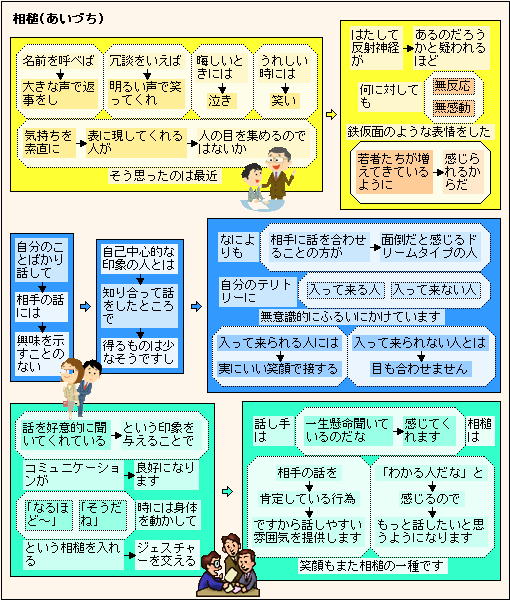

相槌は、話を好意的に聞いてくれている!

鎌倉 源氏と鎌倉のつながりのできた「元鶴岡八幡宮」

元八幡は、相模守(さがみのかみ)であった源頼義(みなもとのよりよし)が京都の石清水(いわしみず)八幡宮に戦勝を祈願し、前九年の役(えき)(1051~1062年)で、奥州(今の東北)の豪族の阿部頼時(よりとき)・貞任(さだとう)に勝って京へ帰る途中、1063年(康平6年)に鎌倉に立ち寄り、由比郷鶴岡(ゆいごうつるがおか)のこの地に源氏の守り神である石清水八幡宮の祭神を移してまつって建てたと伝えています。

後三年の役(えき)のとき、頼義の子の義家(よしいえ)が戦勝を祈り、社殿を修理したと伝えています。

1180年(治承4年)、鎌倉を根拠地としで鎌倉幕府を開いた源頼朝(みなもとのよりとも)が、現在の八幡宮がある元八幡と呼ばれていますが、正しい名は由比若宮です。

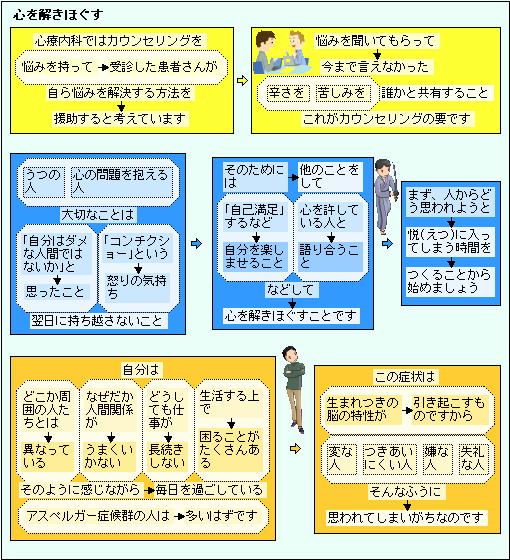

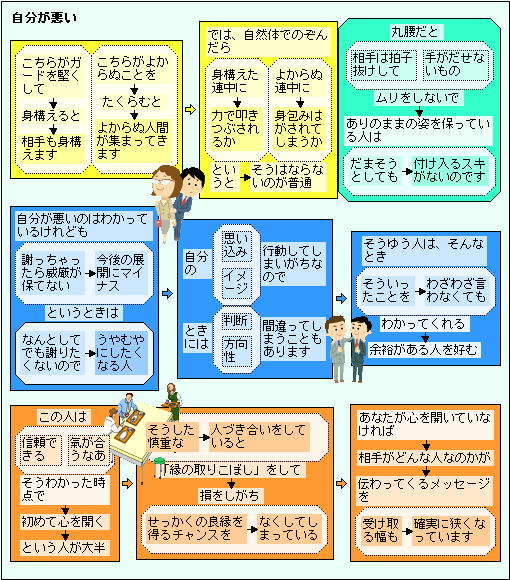

まず、心を解きほぐす!

尾道 生口島 奈良・平安時代を参考「耕三寺」三段部分

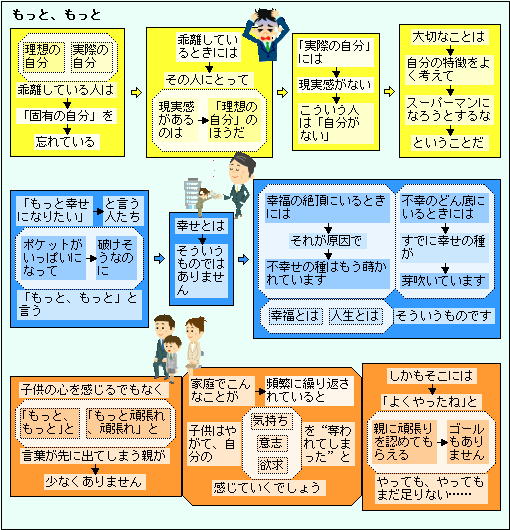

「もっと、もっと」と!

なぜ、自分より下の人や子供に、「もっとガンバレ」と言ってしまうのでしょうか?

取り組み方を、具体的に「こう考えれば……」と方向を示す言葉が必要なのでしょうね。

知識教育が進んだ結果、自分でいろいろな情報を五感で収集し、それをもとに対応策を考える人が少なくなってしまいました。むかしのように「やって見せて、見て盗め」が成立しにくくなっています。

知識は、基本的には過去のもの、そして、何かしらの資料、あるいは測定が出来るもので成り立っています。

最近、研究者の方のラジオ番組を文字化しました。それと、その研究者の方の本を読んでみると、ラジオの方が参考になりました。

本は、既に確定したものを修飾した表現になっています。しかし、ラジオでは「……かもしれないですね」という情報も含まれています。多少曖昧でも、それで良いのでは、と思います!