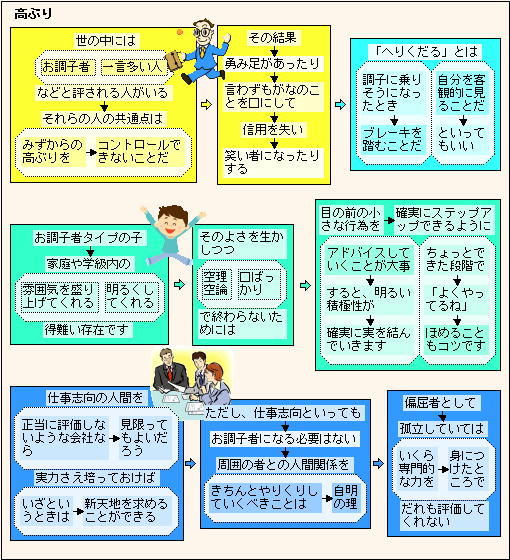

ネット社会になり、「ひと言多い」場面をよく目にするようになりました。その影響かテレビでもよく目にします。

自分にブレーキをかけることができない人が増えているようです。

これは核家族が増加した影響なのでしょうか。「気を使う」あるいは「我慢する」ということが、日常の生活で少なくなったためでしょうね。

大家族ですと、いろいろと気遣いが必要なため、その環境で生活すると「自分をコントロール」する力がつくのでしょうね!

2022年のアーカイブ

尾道 足利二代将軍義詮が寄進「天寧寺」

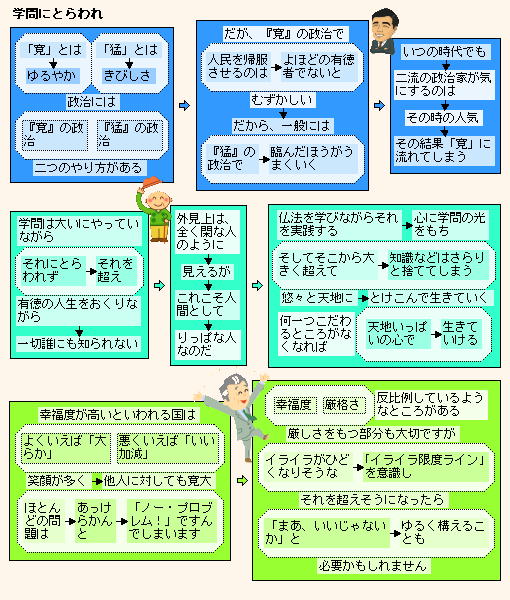

学問は大いにやりながら、それにとらわれない!

厚木 天台宗の鎮守 山王権現を祀る「知恩寺」

好きなことを知ってはじめて仕事は回る!

福山 鞆 オリジナルの観心行を行う「顕政寺」

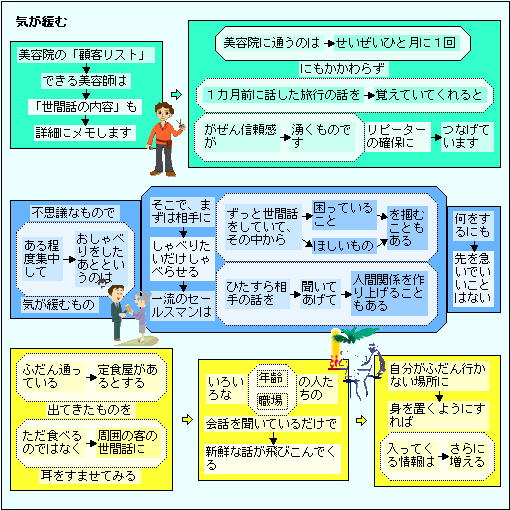

集中しておしゃべりしたあとは気が緩むもの!

鎌倉 法然上人が開祖か「鎌倉大仏高徳院」

開基(創立者)と開山(初代住職)はともに不詳だが、高徳院では法然上人を開祖としている。

当初は、阿弥陀大仏を安置する大仏殿以外には付属する建物はなく、もともとは「大仏殿」が正式名称だった。

1238年に着工した大仏は木造。1247年、大風で倒壊。1252年に現在の青銅で鋳造された。1495年の津波で大仏殿が流され、露天の大仏になってしまった。この年は北条早雲が小田原城を奪取した年であり、鎌倉はすでに大仏殿を再建する経済力はなかったのでしょう。

かってこのあたりは鎌倉の西の果て、そのため、刑場があったり、流人が集まる場であったり、ハンセン病患者の収容施設があった場所。そうした場所を大仏によって「悪書」を「聖化」し、都市鎌倉、そして関東地方を護持させようとした。

「ホンネ」か、「タテマエ」か、まず疑ってかかる!

尾道 海雲塔とも呼ばれる「天寧寺 三重塔」

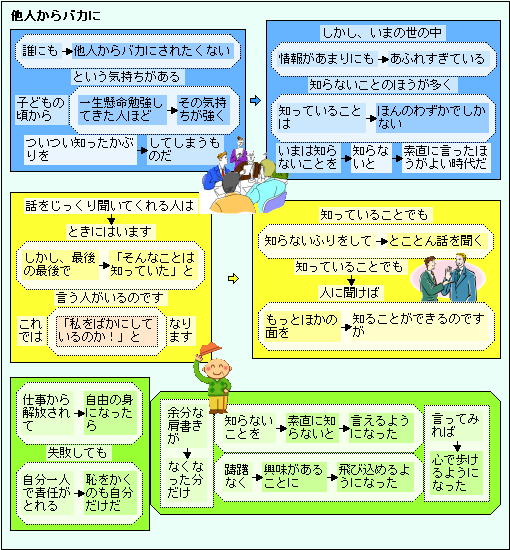

他人からバカにされたくない!

鎌倉 敵味方の区別なく慰める「円覚寺」

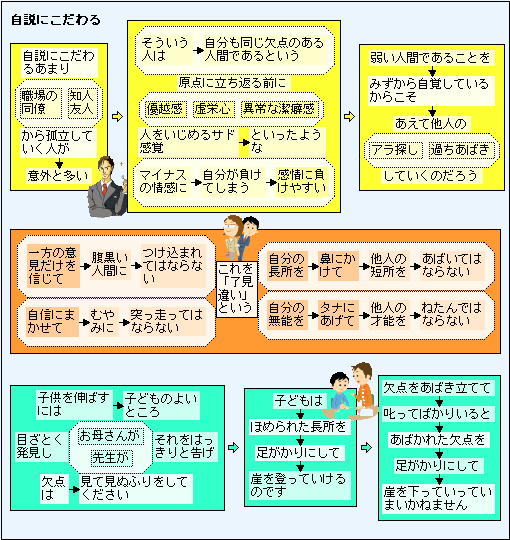

自説にこだわるあまり孤立!

相模原南 北条氏照の娘貞心尼が中興開基「天應院」

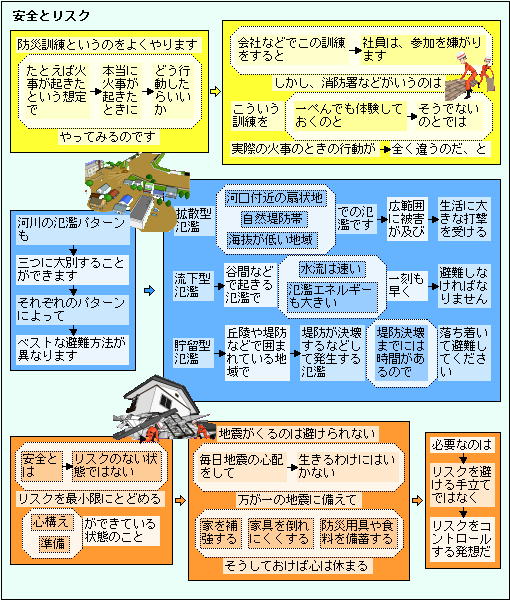

安全とはリスクのない状態ではない!

「安全」というのは、危険に対して、その危険を回避する(または最小の被害で済ます)ことです。ということは、危険なとき、対応する能力(ときには反射的)を身につけておくことです。

急に、命に関わる危険が発生したとき、時間がゆっくり流れ(例えば、1秒が10秒くらい)、周囲の状況をつかみ、冷静に対応の方法を決めます。この能力は、子供時代の暮らしの中で身につくのでしょうか? まるでスローモーションのように時間が流れます。

昨今は、危険予報の情報が早めに発信され、防災用具や食料が整備されていますので、安全を手に入れやすい社会になっています。ただし、そのような環境にあっても、危険に関わる対応は、気を緩めてはいけませんね!

尾道 蓮花坂(れんが坂) から 大山寺へ

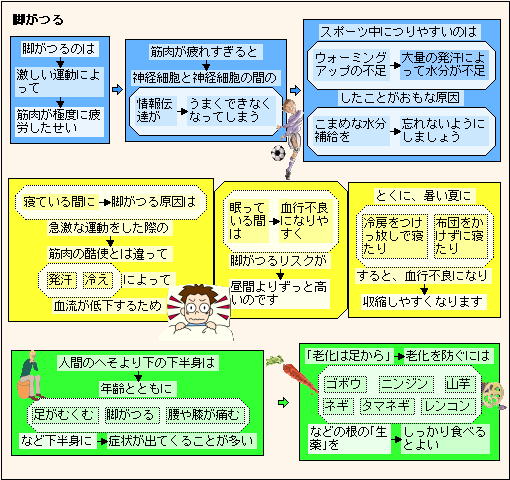

脚がつるのは!

鎌倉 松葉ケ谷法難の跡「安国論寺」

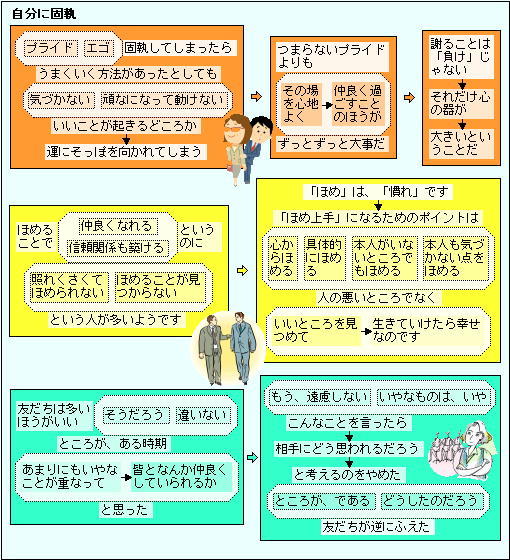

自分に固執しまったら!

厚木 仏様が神社の中に「大釜大弁財天尊」

鳥居や燈寵3基が入口に建てられ、れっきとした神様として祭られています。実は弁天様は仏教に属する仏様で、美しい仏様が神社に祭られ信仰されているのは奇妙なことです。一般の庶民は、ただひたすら身近な御利益だけを願い仏様を神様にして拝んだのでしょうか。

大釜弁財天では、かつて日照りが続いた時、村中はもとより近郷近在の農家の人々が相寄り、お坊さんを頼み、大釜の内部に入ってお経をあげてもらった後、お坊さんが出てくるところを人々がバケツや手桶で水を掛けたり、滝壷の水をかい出したりするとともに、雨を降らせる一心から宇賀神を怒らせる素朴な願いで身に付けている六尺揮(ふんどし)をはずし、その褌で蛇を洗って雨乞いが行われていました。