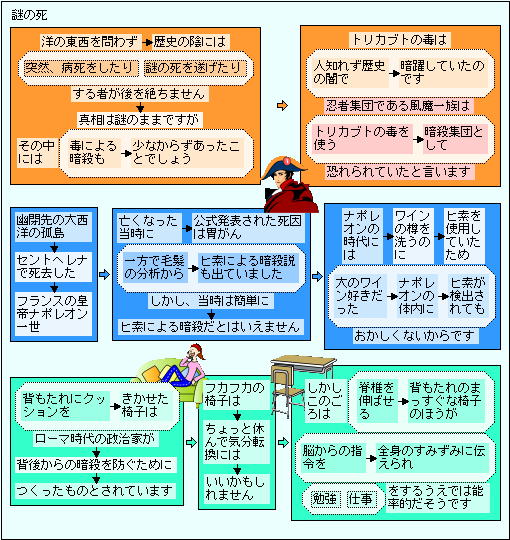

歴史の景には、謎の死を遂げた例がたくさんあるそうです。また、古代中国では、自ら不老不死の薬として水銀を含む薬を飲んでおり、秦の始皇帝や漢の武帝が丹薬の副作用で死んでおり、唐の時代には皇帝21人の内6人は水銀中毒だったそうです。

「この薬はは効果がありますよ」と言って、毒薬を進める医者(専門家)がいると、やはり、それを飲んでしまいますね。

「これはパーキンソン業に良く聞きますよ」と、だれか?に勧める人が出てくるかも知れませんね!

2022年のアーカイブ

鎌倉 桟敷尼が日蓮にぼた餅を差し上げた「常栄寺」

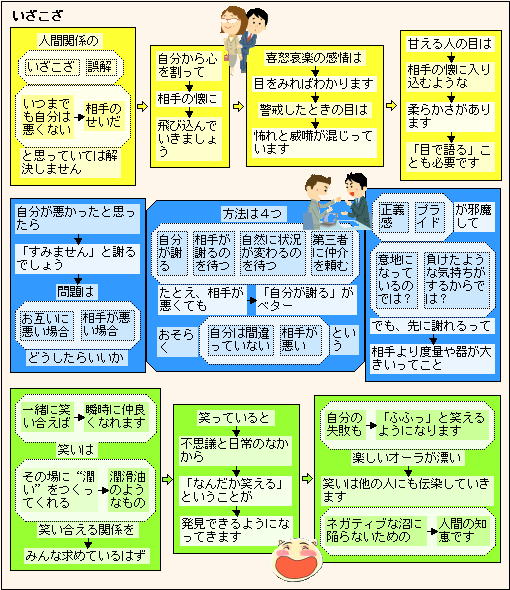

いざこざは、相手のせいだ、と!

尾道 裏山の自然石に彫られた十六羅漢「済法寺」

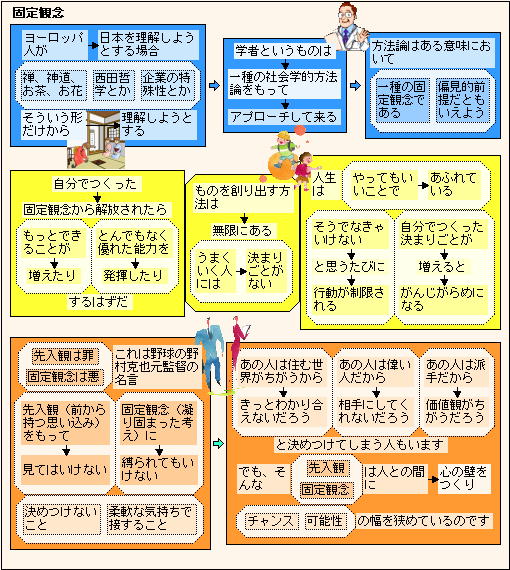

固定観念から解放されよう!

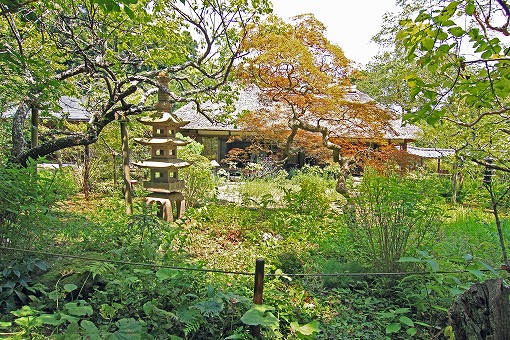

鎌倉 鎌倉五山のうちの一つ、幽谷の山寺だった「浄智寺」

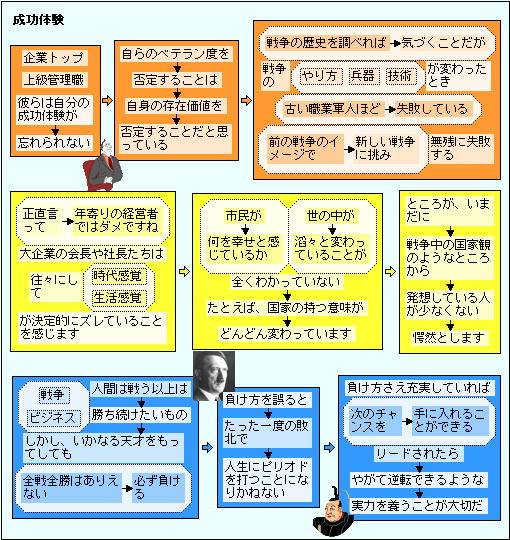

自分の成功体験が忘れられない、と!

福山 鞆 朝鮮通信使の常宿でもあった「南禅坊」

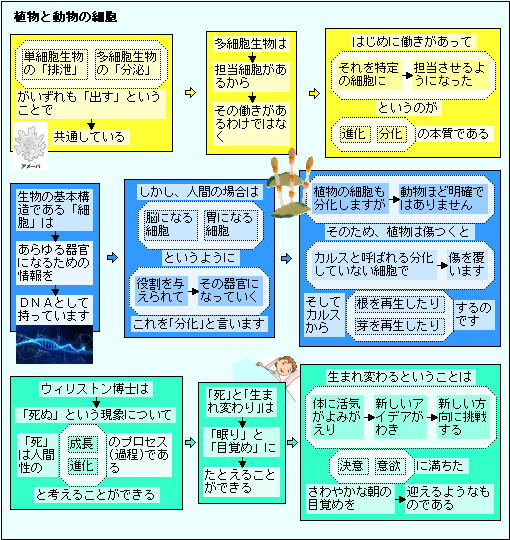

「細胞」はあらゆる器官になるための情報を持つ!

生物の細胞は、あらゆる器官になれるDNAを持っているとのこと。動物の細胞は、どのような役割をさせるか、個別に指示されているようです。

運動選手が、毎日トレーニングをしているのは、それぞれの筋肉や関節の細胞に、どのような役割をさせるかを、訓練しているのでしょうか。

とすれば、快適で楽な環境で暮らしていると、各細胞も、なんら努力することもなく、楽をしているのでしょうね。

子ども時代から快適な環境で育っていると、環境変化への適応力が弱くなっていくばかりなのでしょう。そして、それが次の世代に引き継がれていき、ますます環境の変化に、ついて行けなくなるのでしょうね。

実際に魚介類に起こっています。ここ2,3年で取れなくなった貝や魚がいます。魚介類は、安定した水温の中で生活しているため、より環境変化に弱いようです。

人間の快適な環境での生活は、その生活環境を維持できなくなったとき、魚介類と似た運命をたどるのでしょうか?

鎌倉 北条一門の霊をなぐさめる「宝戒寺」

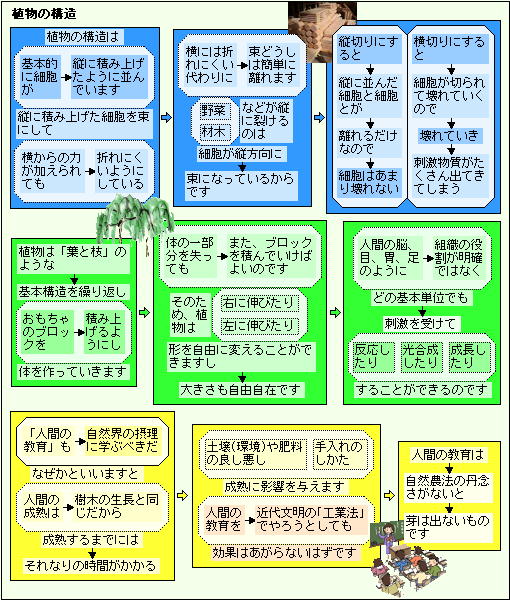

植物の構造はブロックを積み上げるような構造!

尾道 疫病退散祈願のベッチャー祭「吉備津彦神社」

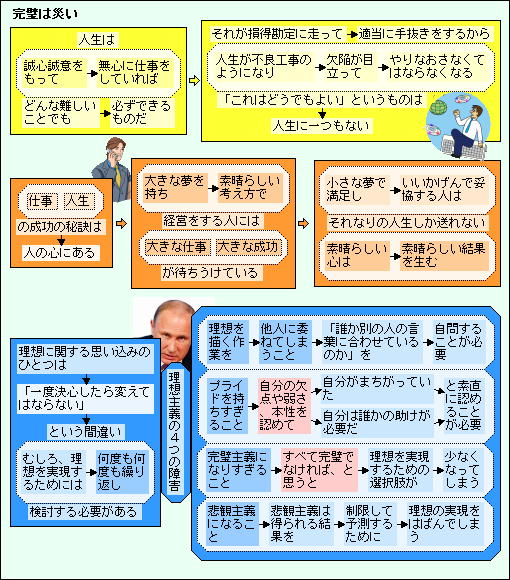

日本には「完璧は災いの元」という文化も!

相模原市南区 2012年4月出火、その後再建「下溝八幡宮」

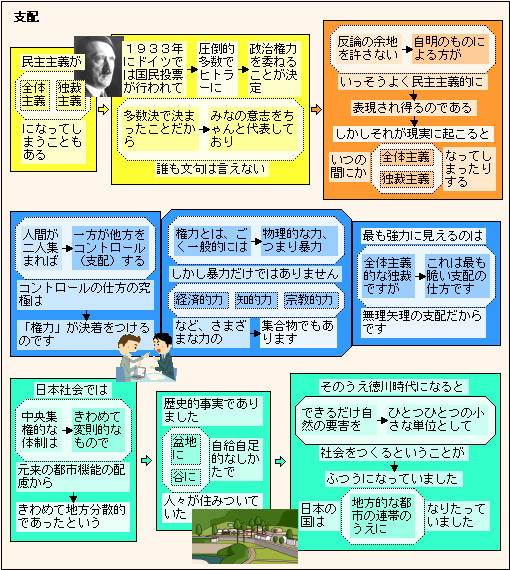

人間が二人集まれば支配が始まる!

厚木 もとは天台宗、鎌倉時代に日蓮宗に改宗「戒善寺」

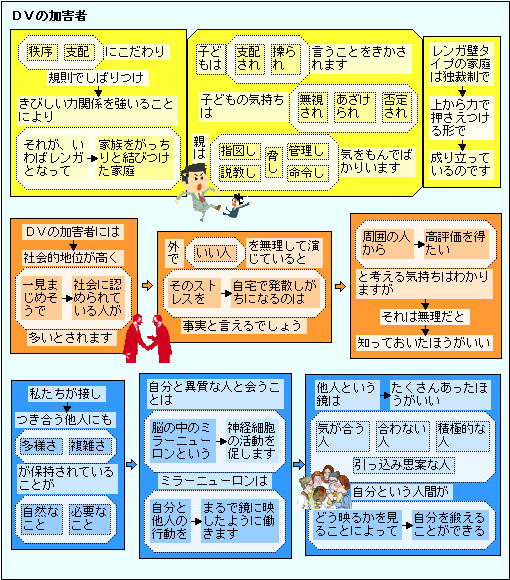

DVの加害者には社会に認められている人が多い!

鎌倉 かくれ里の稲荷が頼朝の夢に「佐助稲荷神社」

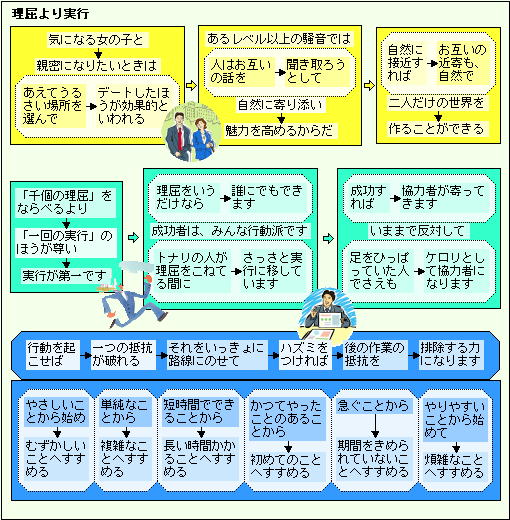

千個の理屈より、一回の実行のほうが尊い!

行動することが大事。現在は教育が充実し、知識が先行しているため、アタマでの考えだけで、慎重になる場合が多いようです。現場・現状をつかみながら、その状況に応じて行動する経験が、少なくなっていますね。

ネットで調べれば、AIが選び出した多くの情報があり、自分で動いて調べることが少なくなっているようです。

ヒトの進化の原点は、状況に適応するために、遺伝子をその環境に適応できるように変化させてきました。遺伝子の進化が進んでいるのがアフリカ人のようです。認知症には、アフリカ人が一番なりにくいような体質だそうです。技術の進歩で対応してきた日本人は、体質的には古いヒトのようです。

楽に生きていると、ヒトとしての進化は、滞ってしまうのでしょうか?