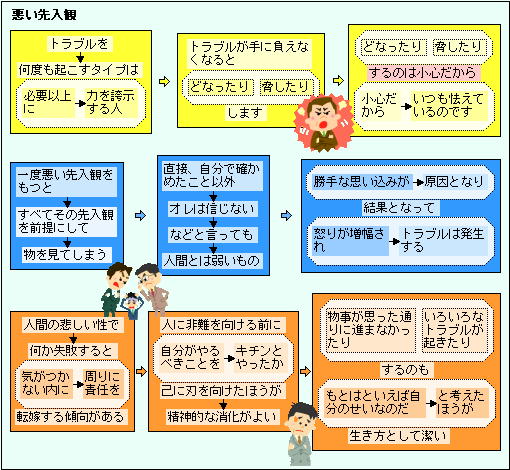

一度先入観を持つと、すべてその先入観を前提にものを考えてしまう。現代のように、色々な地域の人達や、多彩な情報が溢れる世の中、思い込みは弊害を生みやすい。

やはり、現状を洩れなく把握し、事実だけに基づいて、考える方法を身につける必要がある時代になっているのでしょう。

記憶に頼ることは、思い込みに頼ることにもなってしまいます。いつもピュアな心で、物事に接するように努力しないといけないのでしょう。難しいことですが!

2022年のアーカイブ

厚木 長野高遠石工の作か地蔵様がある「広沢寺」

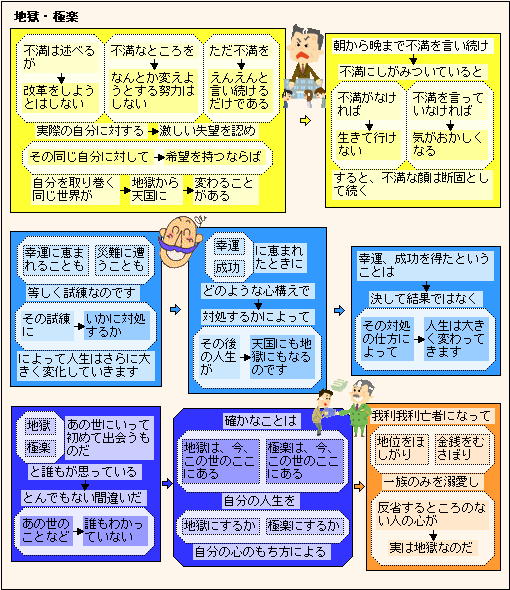

地獄も極楽も、あの世にいって出会うもの!

鎌倉 鼻高く眼光の鋭い異人「建長寺半僧坊大権現」

無文元選は、父の後醍醐天皇が崩御した翌年の1340年に建仁寺で出家、その後、元に渡り福州大覚寺で古梅正友に参禅し、各地を巡拝した。日本に帰国するとき嵐にあい、そのとき、今にも大波に飲み込まれそうな船中で禅師が観音経を唱えていると、鼻が高く眼光の鋭いひとりの異人が現れました。この異人が「わたしが禅師を無事、日本にお送りします」と、船頭や水夫を指揮して台風を見事乗り切り、博多の港へと導いて姿を消したのでした。

その後、禅師が方広寺を開くと、その異人が再び姿を現し「弟子になりたい」と願いました。禅師は「あなたは、半ば僧のようなところがある」と言われて弟子になることを許し、そこから「半僧坊」と呼ばれ修行に励むことになりました。

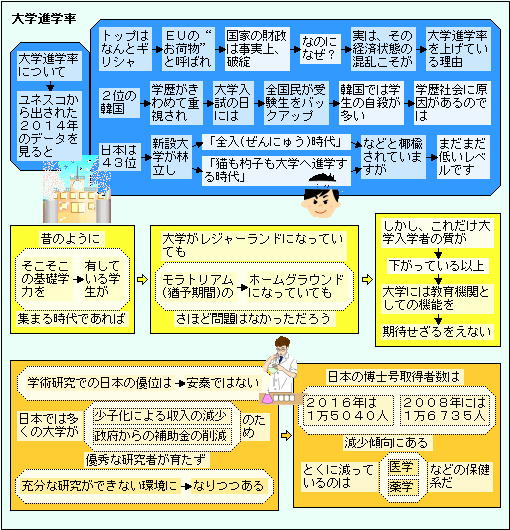

日本の大学進学率は43位!

尾道 干潮と満潮の差は3mを越える「昔の船着場」

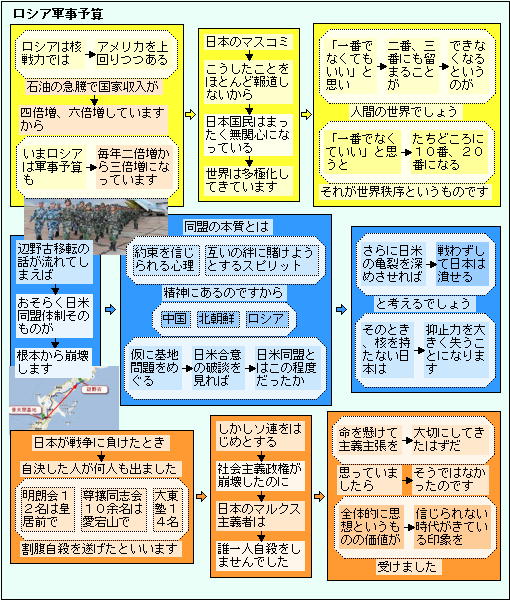

ロシアは軍事予算は毎年二倍増から三倍増にしてきた!

軍事力というものについて、多くの日本人は考えてきませんでした。しかし、軍事力を強化しようとすると、国民の意識を、特定の方向に向ける必要があります。多様性を制限する必要があります。

しかし日本の歴史は、仏教と神道を両立させ、また短歌、狂歌、俳句、川柳など、意志を伝えるには解釈の曖昧を許してきた文化の歴史があります。

日本でも一時期は、無理やり意識を統一した時期もありましたが、その実態は、意志統一されたフリをしていた人達も多くいたのでしょう。

世界中が「曖昧を許す」風土が定着すると、もう少し平和なときが来るのでしょうか!

鎌倉 地元では大塔宮ともいわれる「鎌倉宮」

リタイア後の田舎生活のメリット!

相模原 江戸時代 山伏の修験が行われた「八幡宮(磯部)」

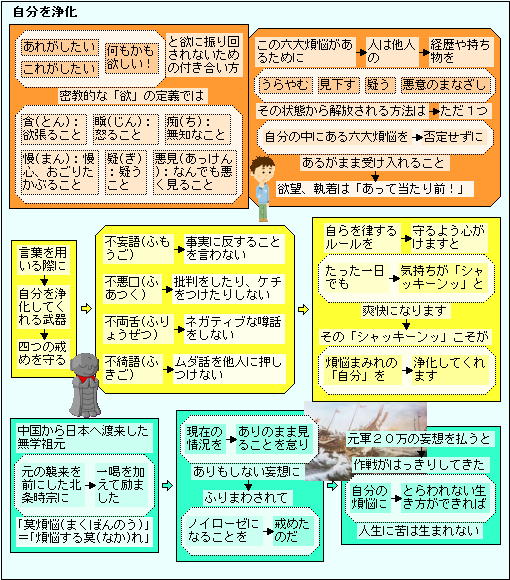

欲に振り回されない!

鎌倉 日蓮の弟子である六老僧が建てたとも「龍口寺」

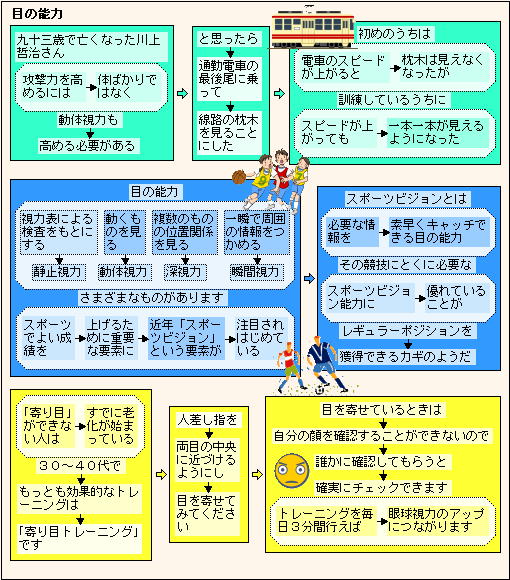

スポーツビジョンという要素!

尾道 海雲塔とも呼ばれた「天寧寺三重塔」

当初は五重塔だったのですが、その後、四重と五重の傷みが激しくなったため、四重と五重を取り除いて、三重の上に新たに屋根をかけ、三重塔に姿を変えているのです。

本当に最初は五重塔だったのだろうかと疑う人もいるかもしれませんが、まず、五重塔の姿で描かれた古い時代の掛け軸が残っている。それに加えて、この三重塔は心柱が下まで通っている。五重塔では心柱を下まで通しますが、三重塔では初重の上から心柱を立てるのが普通です。梁の上に心柱を立てるのです。

なぜ、五重塔として修復せずに、三重塔に変えてしまったのか、その理由はよくわかりませんが、五重塔として再建して、再び四重、五重が傷んでしまったら困ると考えた人がいたのかもしれません。いずれにしても珍しい塔です。

(「宮大工と歩く千年の古寺」(松浦昭次著)より)

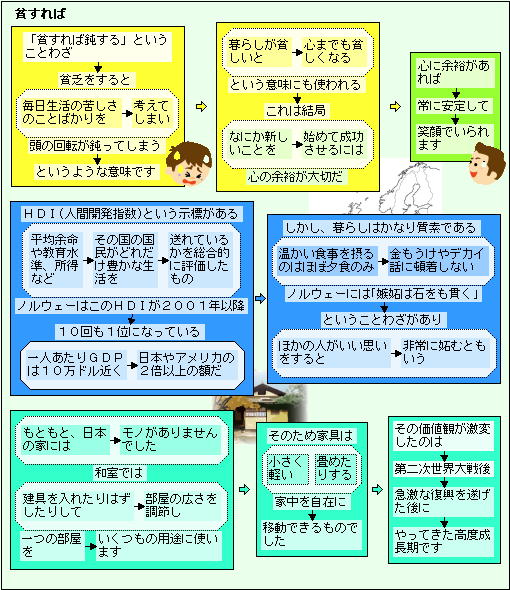

「貧すれば鈍する」ということわざ!

厚木 源頼朝の側室丹後の局を救った「妻田薬師院」

妻田の薬師堂のある地名は、白根といいます。言い伝えによれば、良(ろう)弁(べん)という僧がお堂で休んでいて夢を見ました。東の方を見ると、庭の大楠が灯籠になり、お堂は昼のように明るくなりました。良弁が身を清めようとして池の側へ行くと、一夜のうちに蓮の花が咲いて、白い根が池一面に広がりました。そこでこの地を白根と呼ぶようになったそうです。

境内の楠は、県指定の天然記念物で、戦国時代の1569年、武田信玄が小田原を攻めた帰り道、夜中に軍を進めるためにこの木に火を付けて灯りとしたという話も伝えられています。

また、この薬師については、源頼朝の側室丹後の局が正室・政子の嫉妬によって命を狙われた際に、局を救うという働きをしています。局の薬師如来信仰の賜であるという伝承になっています。

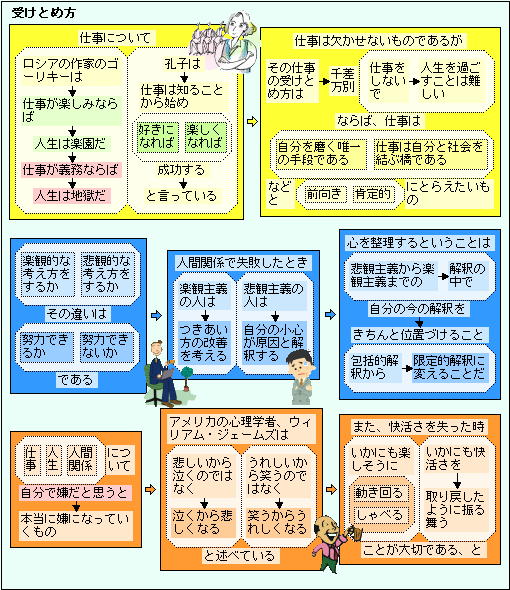

仕事の受けとめ方は千差万別!

福山 「鞆の大仏」とも阿彌陀如来坐像「阿弥陀寺」

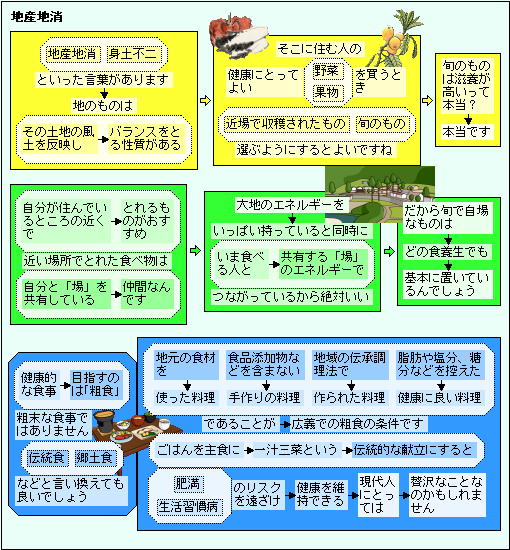

その土地の風土を反映した食べ物!

鎌倉 四条金吾の屋敷跡に「収玄寺」

1271年 日蓮聖人の龍口法難の際、日蓮と共に殉死の覚悟を決した第二代執権義時の孫、江間光時の家臣の四条金吾の屋敷跡に金吾の滅後、捨身護法・法華色読の霊地として建立。

日蓮は、説法で「法華経こそ、仏の真の教えである」ということで、他の宗派を激しく批判したので、反発も強く、他宗を信じる民衆からは石や瓦を投げつけられてしまう。それでも、日蓮はひるむことなく布教活動を続け、確実に信者を増やしていった人。

日蓮が開眼し改宗したのは慶長五年(1253)、日蓮32歳の時。比叡山延暦寺で天台宗を修めた日蓮はその後、奈良、京都のいろいろな宗派のお寺でも学び、法華経にたどりつく。そして、生まれ故郷の安房の国で開宗する。蓮長という名を改めに日蓮と名乗った。