頼朝の娘大姫の守本尊という地蔵立像を安置するが、堂の事蹟は不明。江戸中期の作成とみられる加納家蔵『扇谷村絵図』には、現在と同じ場所に「地蔵堂」と注記し、『相模風土記』も「岩船地蔵立像長一尺余と称す」と伝えるだけである。木造地蔵像は、胎内銘札等によると、元禄三年(1691)三橋氏が造立したもの。当時から「右大将頼朝御息女之守本尊」と伝えてた。この像を安置する床下に、約130cmほどの、一石で船形光背を負った石造地蔵像と思えるものがある。「岩船」の呼び名はこれに基づくのであろう。(三浦)

[文献]三浦勝男「鎌倉岩舟地蔵堂」(「神奈川県博物館協会会報」第二九号)

2020年のアーカイブ

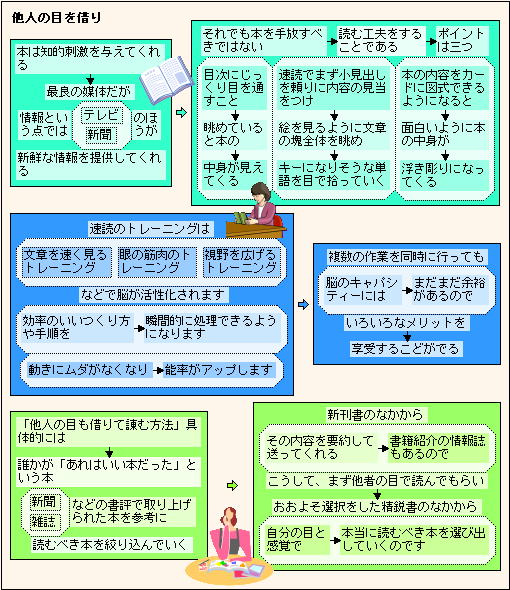

他人の目も借りて諌む方法!

尾道の旧市街で唯一名前がある「蓮花坂」

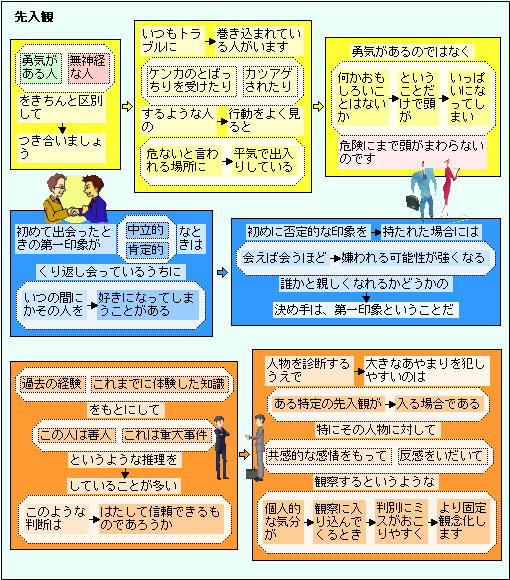

ある特定の先入観が入る場合!

「先入観」、「思い込み」は、視野を狭くしてしまいます。ときには犯罪に至ることもあります。そのことに気がつき、それから脱出するために「禪」などの手法が開発されたのでしょう。座禅に没頭し、先入観・思い込みを「無」にする修行の方法ができたのでしょう。現代では禅と正反対の、「無」を「無限大の情報・知識」にし、無限大の多様性を追求する方法も、データベースを使用すれば可能になっています。ネット検索も大量の情報を扱っているのですが、AIが情報の抽出に関与しているため、一種の思い込み情報になっています。これを解消するには、自分たち(多様な人達で)で、知識・情報の蓄積を行い、個々人がその情報を単語検索し、見つかった情報を組合せ、それの繰り返しで多彩な情報に接し、固定観念を払拭することも可能な時代になっています!

鎌倉 山すそに開かれた寺「長谷寺」

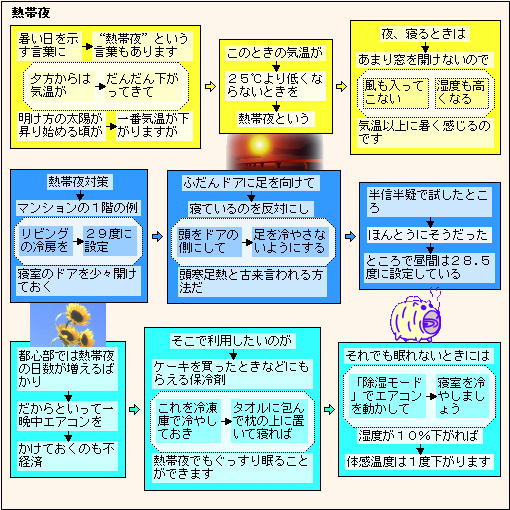

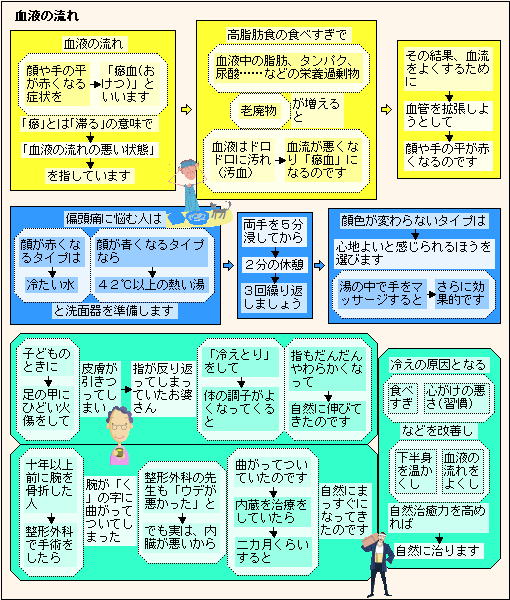

毎年起こる対策を試しましょう!

尾道 路地にひっそりと水の神「辨天神社」

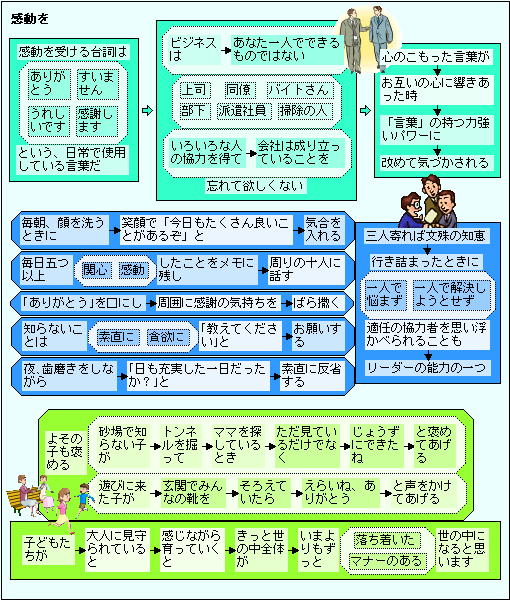

感動を受ける台詞!

鎌倉 忍性が熊野本宮からお迎えした「熊野神社」

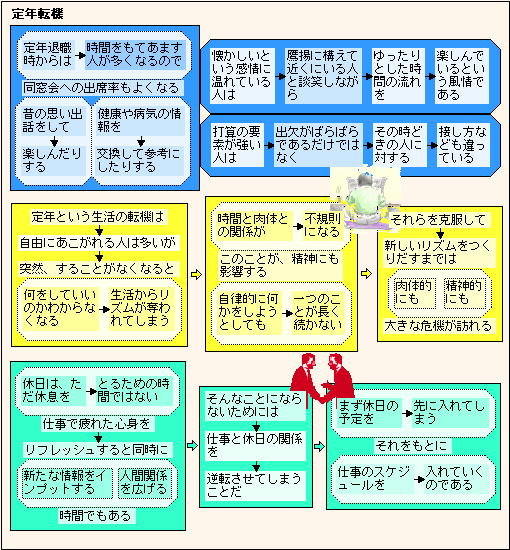

定年という生活の転機は!

尾道 入口の豪壮な山門、ええもんは「福善寺」

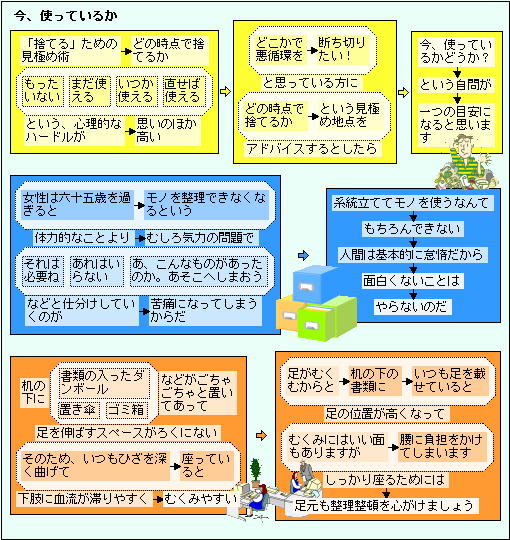

整理は「今、使っているかどうか?」です!

厚木 天台宗の鎮守 山王権現を祀る「知恩寺」

【智恩寺山王大権現懸仏】

江戸時代には、智恩寺境内にあった山王社にまつられていた懸仏(かけぼとけ)が、現在では本堂の中に保存されています。

山王権現とは、日吉神社・日枝神社の祭神であり、権現とは仏・菩薩が化身してわが国の神として現れることを意味しています。また懸仏は銅などの円板上に、仏像・神像を半肉彫りにあらわし、柱や壁などにかけて礼拝したもので、特に鎌倉時代から室町時代にかけての資料が多く見られます。

「山王権現は、最澄が鎮守として祀った比叡山延暦寺の守護神」

山王権現とは、比叡山の麓にある日吉(ひえ)大社〔日枝神社〕のこと。最澄が開いた天台宗の根本道場、延暦寺の守護神になっています。

日吉大社は大山咋神(おおやまくいのかみ)を主神とする古い山岳信仰の神社で、神仏習合のかたちをとって山王権現とよばれ、貴族から庶民にいたるまで、広く崇敬を集めています。

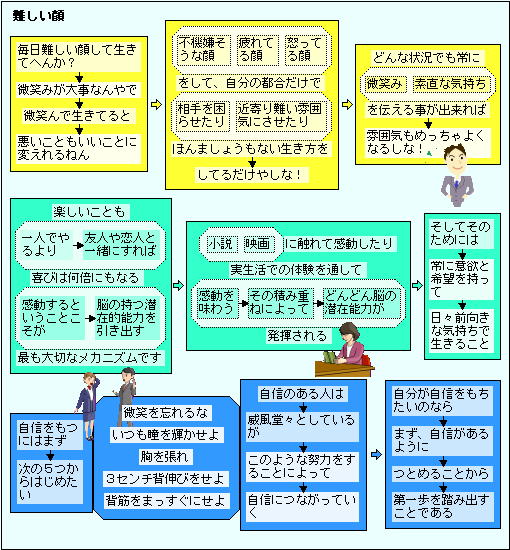

毎日難しい顔して生きてへんか?

鎌倉 念仏僧の代表者の一人「良忠上人御廟」

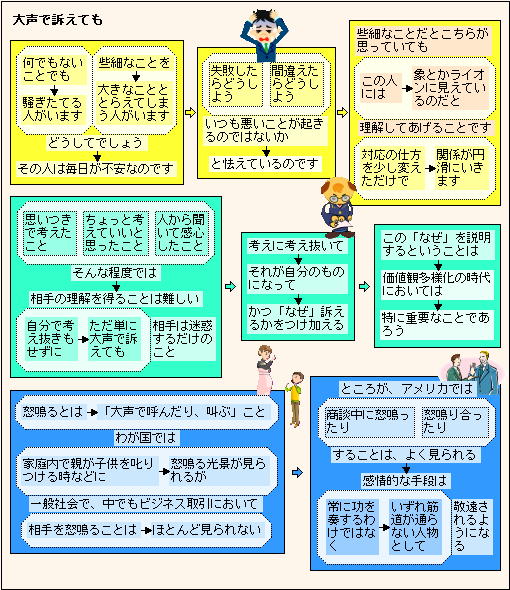

ただ単に大声で訴えても!

尾道 雷鳴、「くわばらくわばら」と「御袖天満宮」

菅原道真公着衣の袖をご神体とする神社で、大林宣彦監督の映画「転校生」で主人公が石段を転げ落ちるシーンのロケ地としても有名。またテレビアニメ「かみちゅ!」で境内モデルとなった神社。

雷が鳴ったとき、「くわばら、くわばら」と唱えませんか?

死後に雷神となった菅原道真は、復習のために各地に雷を落としたという伝説があります。

しかし、自分の領地桑原には落雷がなかったところから、「私はあなたの故郷の桑原に住んでいる者ですよ。雷を落とさないでください。」という願いを込めて「くわばら、くわばら」と唱えるようになった、ということです。

また、雷神が農家の井戸に落ちて農夫にふたをされてしまったとき、雷神が「自分は桑の木が嫌いなので、桑原と唱えたなら二度と落ちない」と誓った、という伝説によるとも言われています。

尾道では、前説が採用されているようです。