1740年、尾道の町奉行に着任し広島藩の平山角左衛門《名誉市民》は、翌年の1741年に住吉浜を築造し尾道発展の基礎を築いた。

尾道や瀬戸田は、中世から瀬戸内海交易の中継地として発展し、江戸時代においても有数の港町でした。

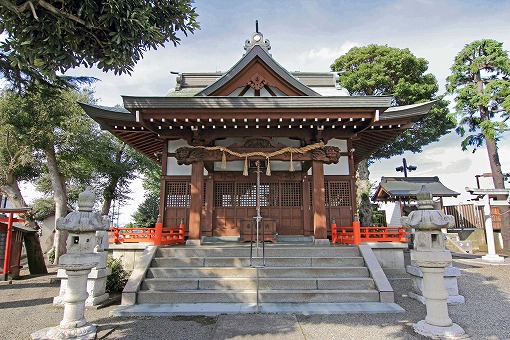

さらなる港の活性化に伴い、船の繋留地と荷揚場が必要となり、住吉浜の築造が急務となりました。そこで、広島藩は、直接工事を計画し、1740年尾道町奉行に平山角左衛門が任命されます。平山角左衛門は、翌年工事に着手し、住吉浜を築造します。そして、完成した後には、商人たちの信仰厚い海上守護神であり、浄土寺境内にあった住吉神社をこの埋立地に安置しています。

カテゴリーアーカイブ: からだの散歩

北条義時法華堂跡、大江広元の墓

大江広元、毛利秀光(大江広元の四男…長州藩主・毛利氏の祖)、島津忠久(薩摩藩主・島津氏の祖)の墓。

発掘調査の結果、ここには北条義蒔(よしとき)の法華堂があったことが確認され、国の史跡となりました。義時は北条時政(ときまさ)の子で、鎌倉幕府の執権た。

法華堂跡の奥の左側にやぐらがあり、中に五輪塔がならんでいます。これは、鎌倉時代次前半に大きな勢力を持った三浦一族の墓といわれています。

やぐらの先に鳥居があり、その奥には二列になった石段があります。鳥居をくぐり、石段を上りつめると、石垣に囲まれた中に、古墳時代の末期にみられる横穴墓を改装したやぐらが三つ並んでいます。左側が、大江広元(おおえひろもと)の子で、後の中国地方の大名の毛利氏の祖といわれる毛利季光(すえみつ)の墓といわれます。

厚木 鋳物師が活動に因んで「鐘鋳神社」

旧名:妙見宮(天之御中主神)。北斗七星を神格化して祀ったもの。

風土記稿によれば1629年 村民難波富右衛門が本国下総(千葉県)の原社を勧請したという。また地名の中金井について「古は金鋳と書し、上中下に分け唱へしなり、此所は鋳工銅銕を鋳し地にて、今も地中より銕屑でると云」 としている。 鋳物師が活動してゐた記録があり、当社の「鐘鋳」の社名はこれに因んでいる。ご神体は銅製の男神立像。

天之御中主神(あめのみなかぬし)は、『古事記』の一番最初のくだりに「天地(あめつち)初めて起こりし時、高天原(たかまのはら)に成りませる神の名は、天之御中主神」とあります。天と地の始まりのとき、天の高天原に神々が自然と現れて出てきたときの最初の神。天の中心という意味の名を持つ神様ということです。

尾道 天寧寺から信行寺の途中に「幸神社」跡

鎌倉 一向宗開祖が創建した「向福寺」

尾道 瀬戸田 現代のお寺ビジネス「耕三寺」

1936年から伽藍の建立が始められた新しい寺院で、日本各地の古建築を模して建てられた堂塔が建ち並び、「西の日光」とも呼ばれる。このうち、山門・本堂をはじめ15の建造物が国の登録有形文化財として登録されている。また、仏像、書画、茶道具などの美術品・文化財を多数所蔵し、寺全体が博物館法による博物館となっている。

このお寺さんは、見慣れたお寺さんとはかなり印象が違います。日本に仏教の布教を始めた当時の様子を、想像できると思います。仏教を普及するにあたっては、ディズニーランドのような手法が必要だったのでしょう。当時の庶民の住居は掘っ立て小屋のようなもので、今と比べれば、圧倒的に貧しい生活でした。そこに、このお寺さんのような夢の国をつくり、人々を引きつけ、仏教を普及拡大し、なおかつ、人々を精神面で救おうと考えれば、このような派手さは当然だったと思います。

厚木 かって養蚕は生活を支えた「蚕影神社」

座間 芹沢公園は太平洋戦争時、海軍の飛行機工場あった!

第二次世界大戦(太平洋戦争)の時、海軍の飛行機工場ありました。そこで多くの台湾少年工が働いていました。

また、水のみなもと芹沢公園でもありました。

おいしい座間の水。この水のみなもとが芹沢公園近くに水源井(せい)として、掘られています。公園の西側には芹沢川が流れ、東側には水源涵養(かんよう)林があって広場・川・林とのコントラストが、見事です。起伏もあり散策コースとして、いろいろと楽しむことが出来ます。(座間市)

座間市の水道は、以前は100%地下水でした。しかし人口の急増で1978年頃から一部(通常は15%ほど)を神奈川県企業庁から入水することになりました。

地下水を供給する芹沢地域の水道(水源)施設

第一水源井(計画取水量二万トン)

第二水源井(計画取水量四千トン)

栗原水源井(廃止。

現在は見学施設)の三か所の水源井があり、第一水源と第二水源からの取水量は市営水道の一日給水量の約半分をまかなっており文字どおり市民の大きな水瓶地域となっています。

鎌倉 焼き討ち時、日蓮救った白い猿「長勝寺」

尾道 こんなところが「日比崎 竜王山石仏群」

厚木 古くは「赤城明神社」といいった「依知神社」

鎌倉 明治の神仏分離で静かな寺に「寶善院」

宝善院(真言宗大覚寺派)は、加持山霊山寺・泰澄山瑠璃光寺という2つの山号寺号をもち、院号が宝善院。

開山の泰澄は、「越の大徳」(越前(福井)・越中(富山)・越後(新潟)で並ぶ者のいないほどの徳の高い僧)と呼ばれていた。加賀の白山を開いた人物。

江戸時代には、この寺の僧が龍口明神社の別当に任じられたこともある。

村人の信仰を集め栄えたが、明治の神仏分離によって、静かな寺となった。

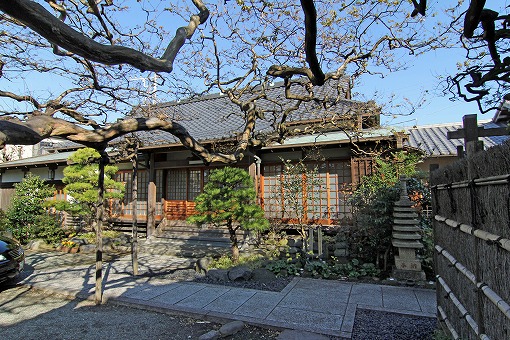

“越の大徳” 泰澄大師の十一面観音伝説がいきるお寺さん腰越にある真言宗のお寺さんです。腰越の海近くの山裾にあり、とても静かで清々しい空気があります。白山信仰の神の山、白山を開き“越の大徳”といわれた泰澄大師が開いた寺院としても存在感があります。

尾道 本来の本堂がない「宝土寺」

厚木 荻野山中藩の陣屋が付近に「山中稲荷神社」

現在の下荻野字山中には、荻野山中藩大久保家の陣屋がありました。

この大久保家は、相模国愛甲郡中荻野村を中心として、合計1万3千石を領した小さな大名でした。初代の大久保教寛(のりひろ)は、小田原藩主大久保忠朝の次男で、元禄11年(1698)、相模国足柄上郡、駿河国駿東郡内の新開地6千石を分けられ、分家しました。宝永3年(1706)駿河国駿東郡、富士郡に5千石の加増を受けて1万1石の大名となり、更に享保3年(1718)には、相模国大住郡、高座郡、愛甲郡内に5千石の加増を受け、総計1万6千石となります。この頃、陣屋が駿河国駿東郡松永(現静岡県沼津市)に置かれたようです。2代教端(のりまさ)の時、弟に3千石を分けて、大久保家は1万3千石となり、明治維新に至ることになります。

天明3年(1783)頃、5代教翅(のりのぶ)は、陣屋を松永からこの地に移し、以後、荻野山中藩と呼ばれるようになりました。

その後、教翅から教義に至る三代、80余年間に渡って存在したこの陣屋は、慶応3年(1867)12月、幕末の騒乱の中で討幕派の浪士たちの襲撃によって一夜にして焼失してしまいました。この事件は、やがて京都の鳥羽・伏見の戦いの一つの原因になりました。

鎌倉 門前に[源頼朝公祈願所]の石碑「補陀洛寺」

「補陀洛」サンスクリット語で「ポータラカ」(観音菩薩が住むという南海上にある山のことで、観音浄土を意味する)。日本語に翻訳するとき「補陀洛」の字をあてた。

はじめは、阿弥陀仏の西方浄土が人々の信仰を集めるが、次第に南の補陀洛浄土への信仰が盛んになっていったという。

この寺は南向山(なんこうざん)という山号をもつ真言宗の寺で、源頼朝が文覚(もんがく)を開山として1181年(養和元年)に建てたといわれます。もとは七堂伽藍という建物がそろった大きな寺院であったということです。その後、だいぶ荒れてしまいましたが、文和年間(1352~1356年)に、鶴岡八幡宮の供僧(ぐそう)だった頼基(らいき)が復興したと伝えられています。

補陀洛寺は別名竜巻寺ともいわれ、竜巻にあったり火災にあったりしたようです。寺に伝わるものとして、本尊の十一面観音をはじめとする仏像や貴重な文化財の多い寺です。

尾道 瀬戸田 1936年に建立が始められた「耕三寺」

耕三寺(こうさんじ)は、尾道市瀬戸田町(生口島)にある仏教寺院です。1936年から伽藍の建立が始められた新しい寺院で、日本各地の古建築を模して建てられた堂塔が建ち並び、「西の日光」「母の寺」とも呼ばれています。小高い山を利用しており、この第二段には、室生寺の五重塔を模した「五重塔」、また、四天王寺の金堂を模した「法宝蔵」などがあります。

福山 鞆 「心を観る行」ができる「顕政寺」

鎌倉 開山は空海と伝えられる「浄泉寺」

尾道 菅原道真公が腰を掛けられた「御袖腰掛石」

厚木 白龍が池に棲むという「白山神社」

昔より雨乞に霊験著しい池があり、 この池は、干ばつの時でも、池の水が涸れることがなく、それ故、人はこれを霊地と唱え、ここに古い石像、石碑が残存しています。 むかし、行基和尚がこの地に来て、この山に登り、この池を見た時、霊水の湧き出る清浄な霊地であることを発見して、この山を霊地と定め、楠木をもって霊御形を彫刻し、加賀国白山妙理大権現(石川県石川郡に鎮座)を勧請したとあります。

下って江戸時代の1801年別当龍蔵院隆光は、山上に於いて、修行中に霊夢によって、 山に秋葉権現と蔵王権現を勧請し、諸難、火難消除の守護とすれば疑なしと云々 近郷、近在の住民、信仰者の力を得て、白山神社建立を企して、1804年再建をいたしました。