鼓岩(つづみ岩)、別名ポンポン岩と呼ばれ、岩の上を石で打つと「ポンポン」と鼓のような音がします。

右側の岩の傷は大阪城築城の時、石垣材として搬出すべく割りかけたノミの跡だといわれています。

「鼓岩(つづみ岩)=ぽんぽん岩」 映画監督:大林宣彦

尾道の、海や町を見降ろす千光寺山の中腹に、ぽんぽん岩と呼ばれる大岩がある。小石を握ってその岩の真ん中を破くとぽんぽんと音がするので、そう呼ばれるのである。それはきっと、岩の内部が空洞になっている故なのだが、ぼくにはそれがまるで岩の声のように聞こえる。面白くて、楽しくて、そして恐ろしい。

だから、こどもの頃から、ぼくはこのぽんぽん岩が大好きだった。面白くて楽しいだけでは駄目。こどもは恐ろしいものに心ひかれるのである。

カテゴリーアーカイブ: からだの散歩

鎌倉 源頼朝と源実朝を祀る「白旗神社(八幡神社内)」

厚木 門前に巨大な題目塔「妙純寺」

鎌倉 登り口に「星ノ井」のある「虚空蔵堂」

海老名 神仏分離までは有鹿神社の別当寺「総持院」

「新編相模国風土記稿」では、山号は海老山万蔵寺とされています。

本尊は、木造虚空蔵菩薩坐像で脇侍として不動明王像と毘沙門天像が安置されています。本尊は、作風から室町時代末期から桃山時代頃に造立され、元禄14年(1701)に江戸の仏師・石見によって修理された記録が残っています。

虚空蔵菩薩は密教で発達した仏です。果てしなく大きな智慧と福徳があるとされ、その智慧を頼って「虚空蔵求聞持法(ぐもんじほう)」という修法(しゅほう)が生まれました。この菩薩の陀羅尼(だらに)を百万遍唱えると、人並み外れた記憶力が授かるといいます。空海もこれを成し遂げ、利益を得たそうです。

不動明王像と毘沙門天像は、元禄14年(1701)に仏師・石見によって造立されたことがわかっています。

鎌倉 護良親王の遺子日叡が父の霊を弔うため「妙法寺」

日蓮の御小庵が焼かれた後、ここには法華堂が建てられ、本圀寺(ほんこくじ)となりましたが、室町時代の初めに京都に移されました。その跡地に護良親王(もりよししんのう)の遺子(日叡(にちえい)が父の霊を弔うため、1357年(延文2年)に寺を再興したのが妙法寺の起こりといわれています。

妙法寺の寺名は日叡がいたところの妙法房(みょうほうぼう)から、山号は日叡の幼名りょう巌丸(りょうげんまる)から付けられたといわれています。

この妙法寺は南北朝から室町時代にかけては寺の勢いが盛んで、塔頭が5院あったということです。また江戸時代、11代将軍徳川家斉(いえなり)が参拝し、明治30年ごろまで、将軍御成(おなり)の門があったといいます。

尾道 瀬戸内が楽しめる向島一周自転車旅!

厚木 1486年に起立、裏山は松が繁っていた「宝泉寺」

宝泉寺は室町時代の後期、1486年に起立。 当時は周囲萬木千草地に満ちて裏山は松が繁り昼なお暗く凄然としており、 そのため別名「松壽林宝泉寺」ともいわれていた。

現在の地に初めて堂宇を建立したのが、曽我の小林平馬の弟、「宗珍和尚」 で、師は43年間の在住により布教を発展させ今日の基礎を築いた。

その後6世「悟庵珊道和尚」の時(1654年、厚木市三田「曹洞宗・ 清源院」6世玉山智存大和尚を法地の開山とし、曹洞宗・宝泉寺の1世に請した。それから今日まで、布教や伽藍・境内地の整備にと壇信徒と共に歩み、19世「大満悦道大和尚」の時に客殿庫裏を、20世「大光真道」の時、現本堂のそれぞれ落慶(2001年)を迎えた。

鎌倉 前身は多福寺、その後、廃寺、そして再興「大宝寺」

尾道 日比崎中学校の裏山に「石仏群」

座間 悪疫流行を抑えたお礼に「座間神社」

鎌倉 一幡の母が井戸に身投げ「蛇苫止堂」

若狭局を祀る社

源頼朝が1199年に死ぬと、1202年、子の頼家が18歳の若さで将軍となった。しかし、経験と統率力に乏しかったため、御家人の信望を得られず、幕府の基礎を危うくするかに思われた。そこで頼家の母(頼朝の妻)北条政子は、将軍がすべてを決済する従来の方針を改め、有力御家人13人による合議体制を採用し、政子の父時政がその中心となって活動した。

すると、それに不満な源頼家は、比企能員(ひきのよしかず)と共に北条征伐を計画する。 北条時政は、比企能員を自宅に招いて暗殺、比企ヶ谷の比企一族は、北条義時らに攻められ滅ぼされた。また、源頼家を伊豆の修善寺に幽閉した。

蛇苦止明神は妙本寺(みょうほんじ)の守護神となっています。

鎌倉 北条時頼の夫人により創建か「延命寺」

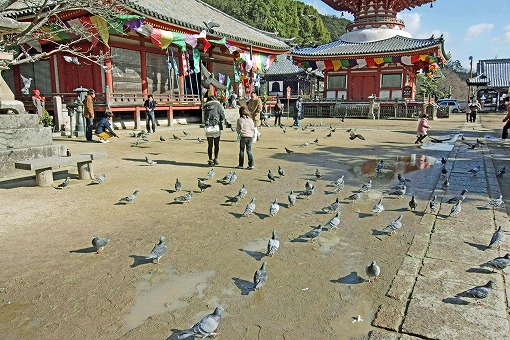

尾道 江戸時代、伝書鳩と米相場 「浄土寺」

伝書鳩と米相場 広島県尾道市 浄土寺

江戸時代のことです。お米の商いをしている商人が浄土寺におまいりに行きました。

お和尚さんに奉納のお金を渡すとき「大阪の米相場が安いんで、これだけしか奉納ができないんです、申し訳ございません」と言って渡しました。

和尚さんは「どうもありがとう、でも大変ですね。ところで大阪の米相場って、そんなに上がり下がりするんですか?」と言いました。

すると「米相場はそうなんですよ、米の相場が分かれば、もっと安心して商いができるのですがね」と言いました。

すると、和尚さんは「このお寺の言い伝えに、源氏が伝書鳩を使って連絡をしていたっていう話が伝わっています。どうですか、伝書鳩を使ってみたらどうですか」といました。

すると、大阪の商人は「伝書鳩は江戸幕府が禁止してるんだよ、残念だなぁ」と言いました。

詳しく聞きますと、「大阪で伝書鳩を使った商人が捕らえられて、大きな処罰をされたそうです。そのため今は一切そんなことはしてない、無理だ!」と言いました。

すると、大阪の商人は「伝書鳩は江戸幕府が禁止してるんだよ、残念だなぁ」と言いました。………

尾道 村上水軍、その後の回漕問屋としても信仰「光明寺」

834~847年、円仁和尚の草創といわれています。元々は天台宗のお寺でしたが、鎌倉時代の末期の建武3年(1336年)2月、足利尊氏の従軍僧だった道宗雙救上人が今川貞世と共に、光明寺に足を止めたとき智海和尚を助け、自らが大願主となり光明寺を再興し、浄土宗へと改宗しました。

室町時代には村上水軍の信仰を集、1588年、豊臣秀吉の「海上鎮圧令」により武士を捨て回漕問屋へと生業を変えた後も檀家として寺を支えました。

海上鎮圧令(海賊取締令・海賊停止令)とは、1588年(天正16年)に豊臣秀吉が倭寇に対し

①豊臣氏に従い、大名となる

②豊臣政権の大名の家臣となる

③武装を放棄し、百姓になる

この3つを迫った政策です。

相模原 西南 江戸時代には寺子屋が「常福寺」

鎌倉 龍口寺輪番八ヶ寺の一つ「東漸寺」

尾道 よく「見よう・言おう・聞こう」三猿の教え「大山寺」

福山 鞆 明治八年に官命によって社名が「沼名前神社」

厚木 1891年に建てられた「岸邸」初春にはおひな様が!

岸家住宅は、広大な屋敷の入リロに薬医門を構え、主屋の他に土蔵3棟があります。建築年代は、「本宅上棟式祝儀受納帳」や棟札などから、主屋が明治24年(1891)、薬医門が明治19年(1886)と考えられます。

主屋は二階屋で、二階は寄棟造瓦葺、一階は銅板葺(一部鉄板葺)です。基本的な間取りは一階が土間を持つ六間取り、二階は10畳2室、12.5畳1室で、客座敷にはそれぞれ床の間・違い棚・書院が設けられており、ナカノマと呼ばれる部屋には、客用の正式な玄関である式台の変形した玄関がついています。

使用されている木材の質や仕上げは上質で、3尺幅の神代杉や楠木一枚板の戸が見られ、また、市松模様の赤色ガラスや欄間の彫刻や細工をど随所に凝った意匠が見られます。

「文化財散策ガイドあつぎ」(厚木市教育委員会発行)より