島々に行く船が出ています。

前の島(向島(むかいしま))への渡しの乗り場が、一番東に独立してあります。

「尾道~因島~生口島」方面、「尾道~百島~常石」方面の船が出ています。

他に、春から秋までですが、「尾道~鞆の浦」への船が、土日に運航しています。

戦国時代から江戸時代の初め、尾道は歴史の上で逼塞(ひっそく)していたのですが、時代が平穏になって西回り航路が開かれ、北前船が入ってくるようになると商業のまち尾道はまた活気を取り戻します。ただし、尾道の自前の船があちこちに出掛けたのではなく、 寄港する北前船を利用することで繁栄したようです。

カテゴリーアーカイブ: 尾道

尾道 建立当時は五重塔「天寧寺 三重塔」

尾道 「拳骨和尚」で知られる「済法寺」

尾道 天保の大飢饉を救った「慈観寺」

尾道 生口島の耕三寺「未来心の丘」

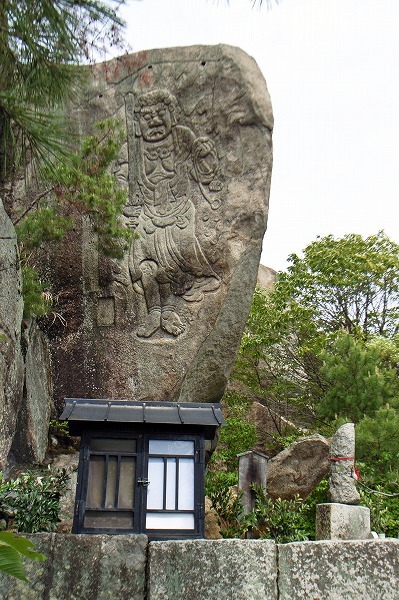

尾道 浄土寺山の中腹に棲む不動様「不動岩」

尾道 瀬戸田 現代のお寺ビジネス「耕三寺」

尾道を代表する景勝地「千光寺山頂」

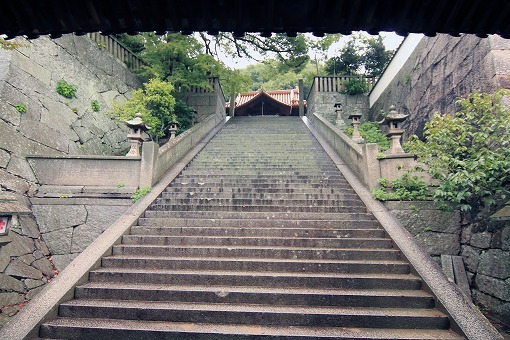

尾道 興趣千変万化、奇岩、奇勝の「千光寺」

尾道 信長を呪ったか?「西国寺堂」

尾道 小説「暗夜行路」に着手した「志賀直哉旧居」

尾道 路地にひっそりと「辨天神社」

尾道 最初にできた神社「艮神社」

尾道 大林監督「転校生」の舞台「御袖天満宮」

尾道 海上交通の安全を願う「住吉神社」

1740年、尾道の町奉行に着任し広島藩の平山角左衛門《名誉市民》は、翌年の1741年に住吉浜を築造し尾道発展の基礎を築いた。その際、浄土寺境内にあった住吉神社をこの住吉浜に移して港の守護神とした。

毎年旧暦の6月28日前後(7月の終わり頃)の土曜日、平山奉行の功績を称えると同時に、商売の繁盛と海上交通の安全を願ってをおのみち住吉花火まつりが行われます。

尾道住吉花火まつりは、正式名称を「住吉神社大祭礼」といい神事です。花火当日に「山型(やまがた)」「鳥居(とりい)」「御弊(ごへい)」の提灯船3隻に加え、「火船(ひぶね)」

「御座船(ござぶね」が渡御(とぎょう)…尾道水道を行ったり来たり…しております。

尾道 温羅(うら)なる鬼神を退治「吉備津彦神社」

尾道 威臨丸で渡米「土居咲吾の墓」

尾道 築庭は小堀遠州の可能性が「爽籟軒庭園」

尾道 御利益が顕著な日限地蔵の「大山寺」

尾道 かんざし灯籠の「八阪神社」

かんざし灯籠由来(説明看板より)

江戸時代の末、ここから程近い芝居小屋に、それは美しい、しかしどこか寂しい影があってあまり客のつかないお茶子がいた。

お茶子とは観客にお茶や座布団、時にはお酒の接待などもして心付けをもらう女性をいう。

そのお茶子に浜問屋の若旦那が恋をした。内気な少女のそんな心もとなさがかえって、豪商の跡取りながら、ひとりの多感な若者の心に火をつけたのだったが、身を飾るかんざし一つとてないお茶子の姿を見た親は、こんなみすぼらしい娘を嫁に迎えるなどもってのほか、とその恋を許さない。

お茶子は井戸に身を投げ、この大銀杏の木の下に「かんざしをください」と哀しい声で訴える幽霊が出るようになった。この灯籠はそのあわれを慰めようと心ある人々がお金を出し合って奉納したものという。