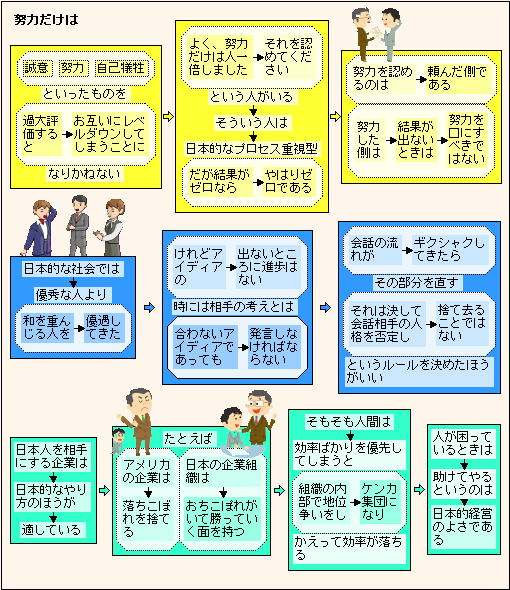

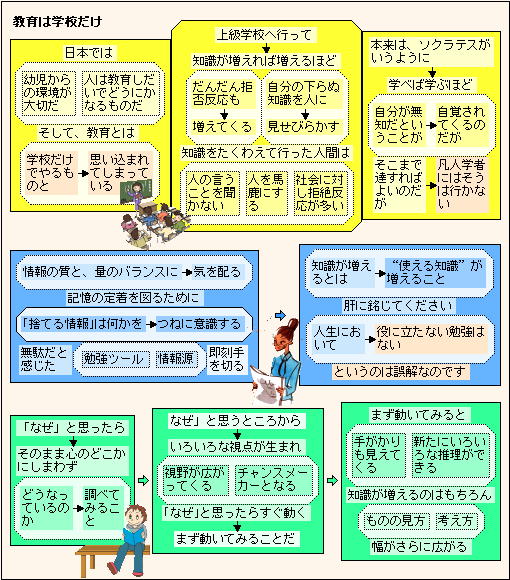

「努力」と「結果」は必ずしも比例しない。しかし、努力した側は、その努力を評価して欲しい、と考える傾向がある。

西洋的な考えでは、「結果が全て」、この考え方が日本にも普及してきた。

その結果、自分の担当範囲を狭くし、それを深くしていったほうが、結果を出しやすくなる。

そのためかスペシャリストを目指す人が多くなっているのでしょうか。

知識の範囲が狭くなると、目の視野が狭くなるのと同様に、見えなくなっている分野が多くなるが、目と違って、それに気がつきにくくなります!

カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩

「いいこと」を考えるというのは!

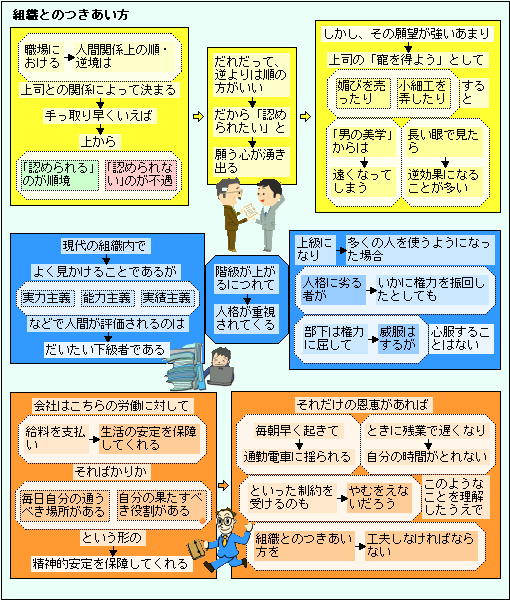

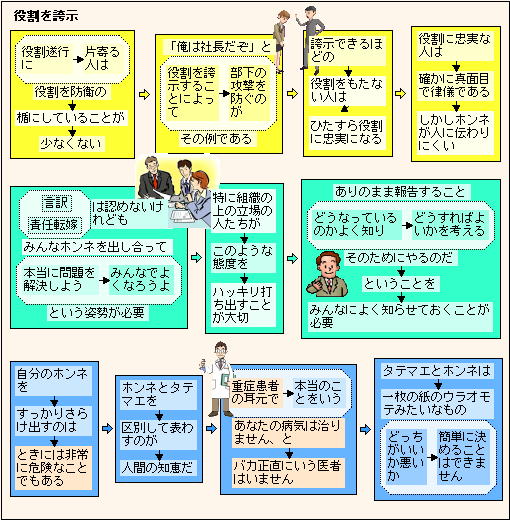

組織とのつきあい方は工夫が必要!

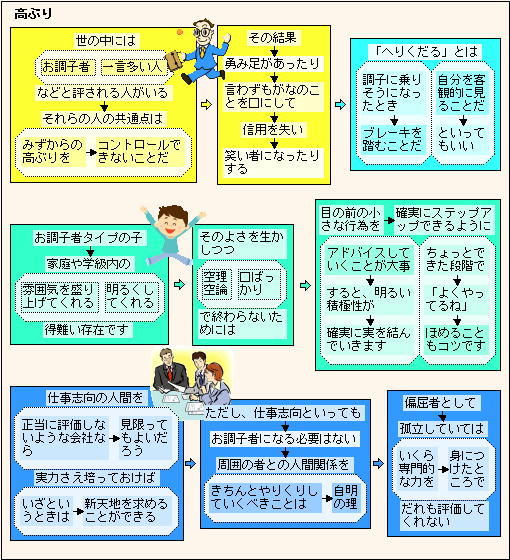

みずからの高ぶりをコントロール!

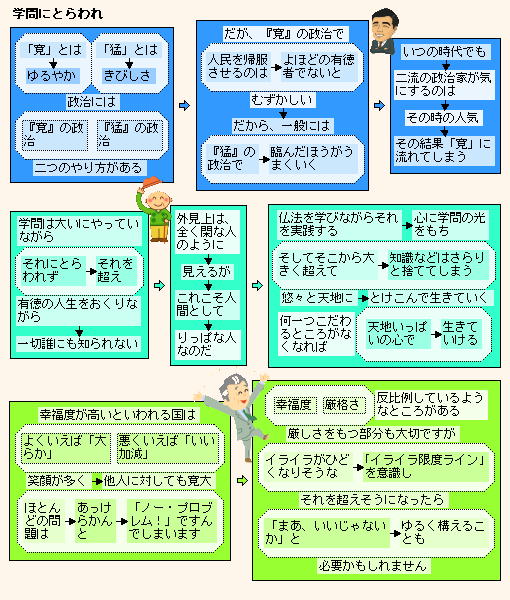

学問は大いにやりながら、それにとらわれない!

好きなことを知ってはじめて仕事は回る!

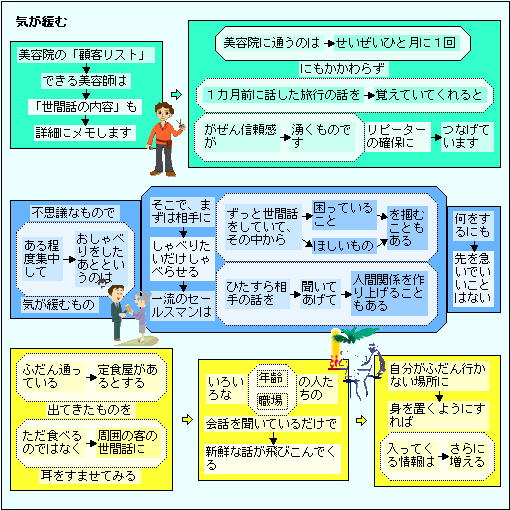

集中しておしゃべりしたあとは気が緩むもの!

「ホンネ」か、「タテマエ」か、まず疑ってかかる!

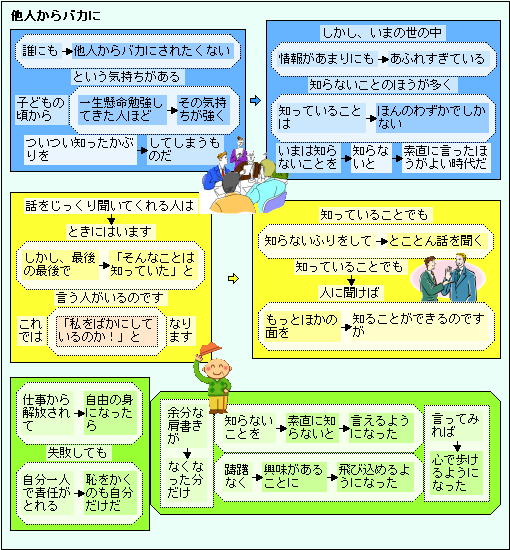

他人からバカにされたくない!

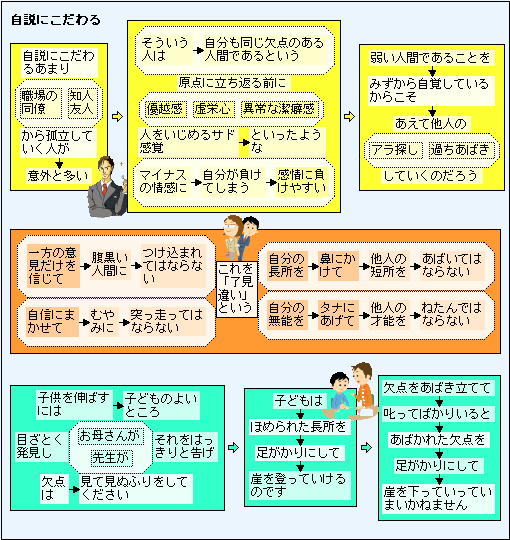

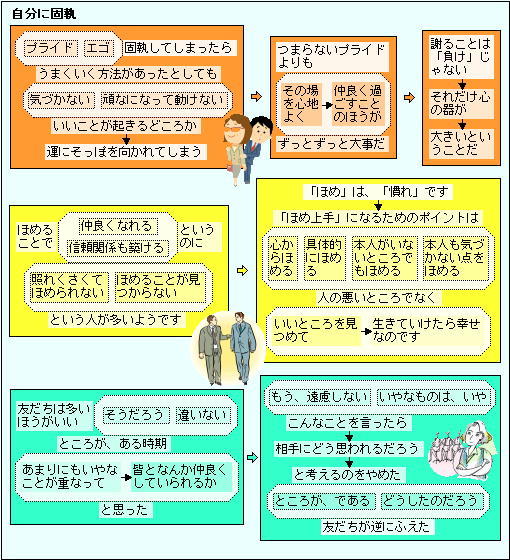

自説にこだわるあまり孤立!

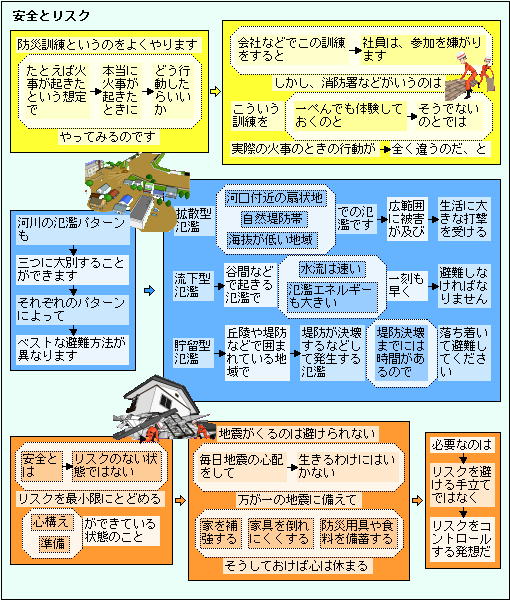

安全とはリスクのない状態ではない!

「安全」というのは、危険に対して、その危険を回避する(または最小の被害で済ます)ことです。ということは、危険なとき、対応する能力(ときには反射的)を身につけておくことです。

急に、命に関わる危険が発生したとき、時間がゆっくり流れ(例えば、1秒が10秒くらい)、周囲の状況をつかみ、冷静に対応の方法を決めます。この能力は、子供時代の暮らしの中で身につくのでしょうか? まるでスローモーションのように時間が流れます。

昨今は、危険予報の情報が早めに発信され、防災用具や食料が整備されていますので、安全を手に入れやすい社会になっています。ただし、そのような環境にあっても、危険に関わる対応は、気を緩めてはいけませんね!