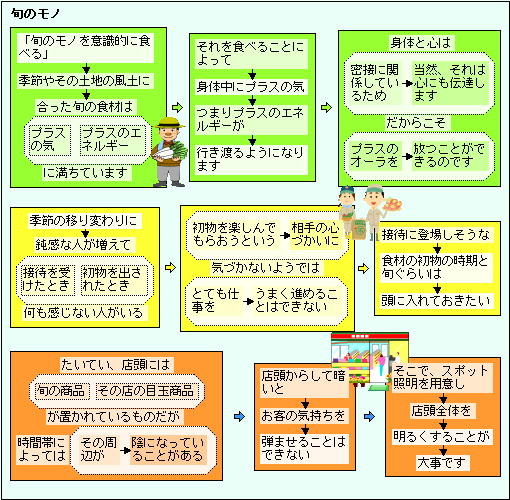

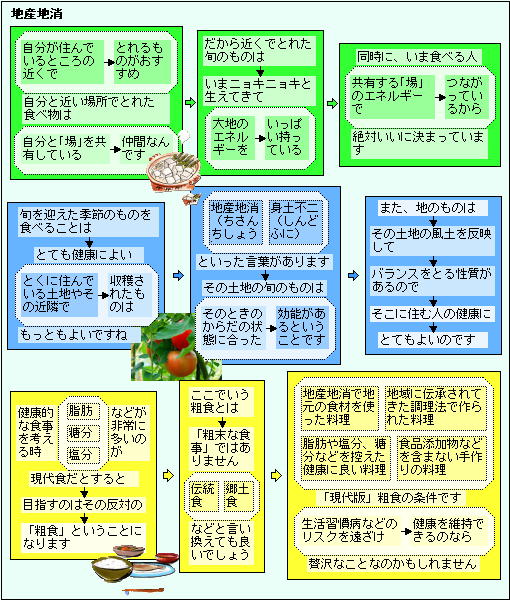

「旬(味のよい食べ頃の時期)」を大切にしたいものです。1950年代の後半に三種の神器といわれた家電の中に冷蔵庫がありました。この冷蔵庫が普及する前までは、旬のものを大切にしてきました。ということは、日本人のからだは、この旬のものを食べてきた結果でつくられたものでしょう。

旬のものと地産地消が、日本人のからだづくりの原点にあるのでしょう。

新コロナが世界中に蔓延し、物流が滞って、改めて「地産地消」の大切さに気がつきました。「旬のもの」の大切さにも、改めて気づく必要があるのでしょう!

カテゴリーアーカイブ: 食べ物

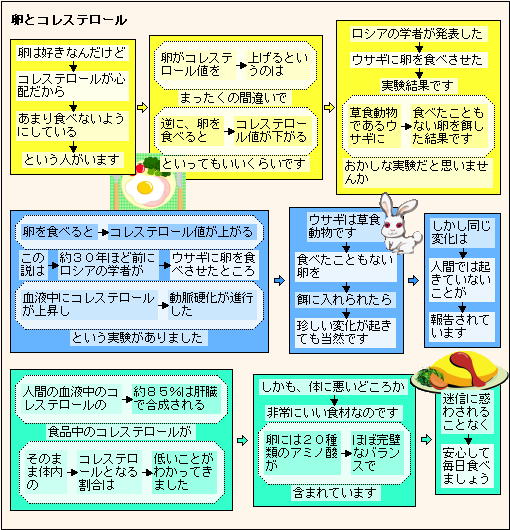

卵がコレステロール値を上げるは間違い!

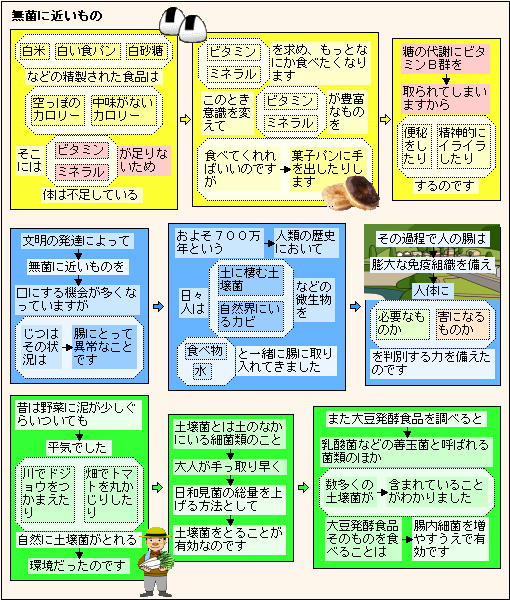

無菌に近いものを口にする機会が多い!

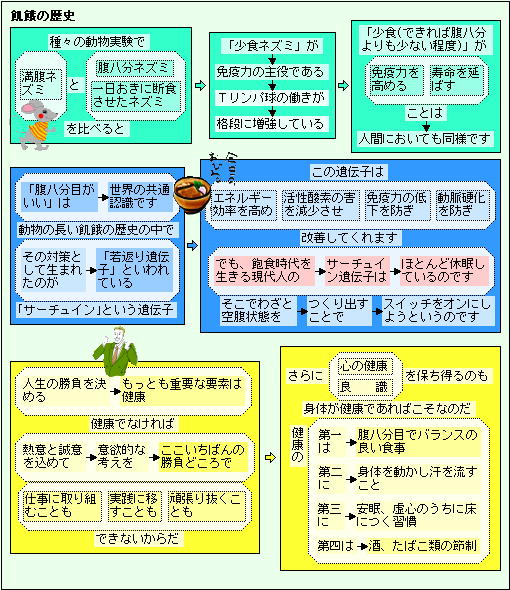

| 人類の歴史において、米とか麦を食べ始めたのは最近のわずか1%の期間です。それまでは、動物の肉、果実、根菜などを食べていたのでしょう。 農耕が始まる前の99%の期間でヒトの体の基本ができてきました。それまでは、多くの人が一箇所に定住することはなく、食料や水がなくなれば、分散して移動して食料や水を入手していたのでしょう。 しかし、人が定住するようになり、農耕が始まり、多くの人が一箇所で暮らすようになり、病気も増えてきました。 それが150年ほど前に産業革命がはじまり、厖大な人達が狭い地域に暮らすようになり、その結果、病気の種類も増え、危険度もより高まってきています。薬があるものは乗り越えられるようになっていますが、薬がなければ危険度は高まっているのでしょう! |

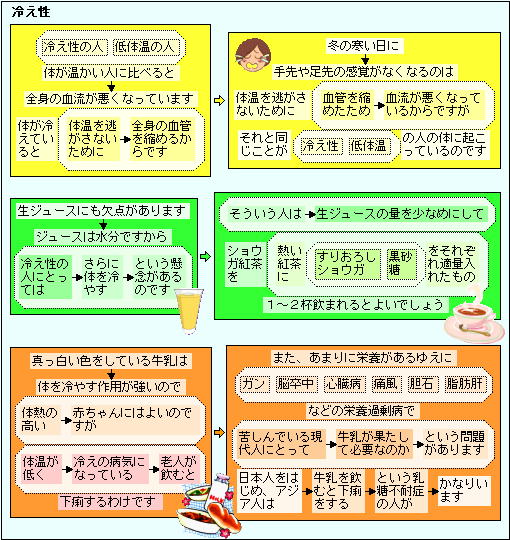

冷え性の人血流が悪い!

ジャガイモと大航海時代!

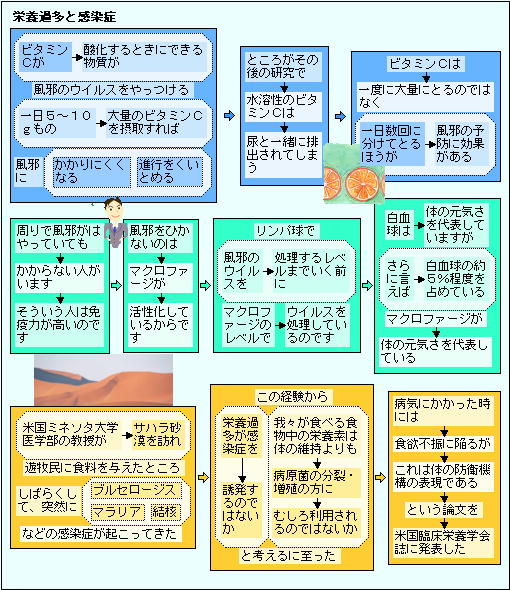

栄養過多が感染症を誘発するのでは!

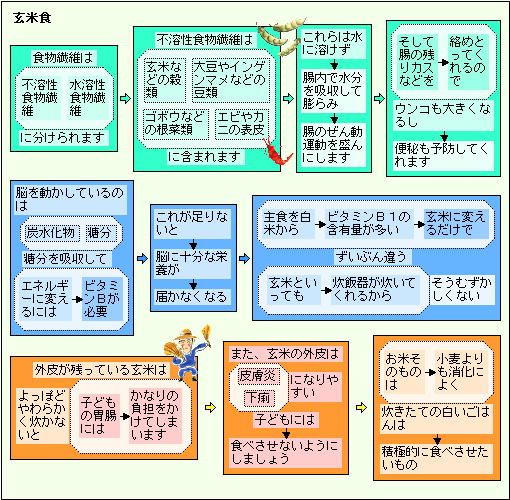

玄米は子どもの胃腸にかなりの負担!

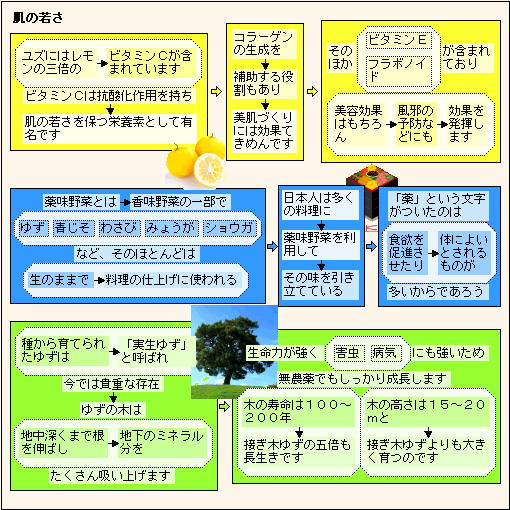

肌の若さを保つユズ!

| 健康の維持は、できるだけ天然の食べ物で保ちたいですね。実生の柚子(接ぎ木ではない実生の柚子)は、東北以南で広く栽培され、花言葉は「健康美」。ほとんど消毒の必要がなく、無農薬栽培が比較的簡単にできることが特徴です。柚子は果皮に栄養素が多く含まれているので、無農薬の柚子は「健康美」につながるのですね。 輸入品の果物は日本では栽培できないものが多く、発芽しても収穫までは到底不可能で、種子が発芽しても、その種子はその果物や野菜の性質をそのまま受け継いではいません(味がイマイチとか、実が大きくならないとか、病気に弱いとか)。そのため食べても美味しく無いのでしょう。また、からだに良いとは思えないですね。やはり、地産地消なのでしょうか! |

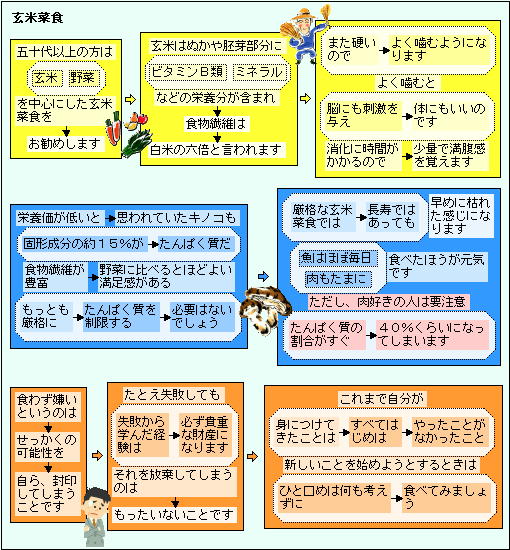

五十代以上の方は玄米菜食を中心に!

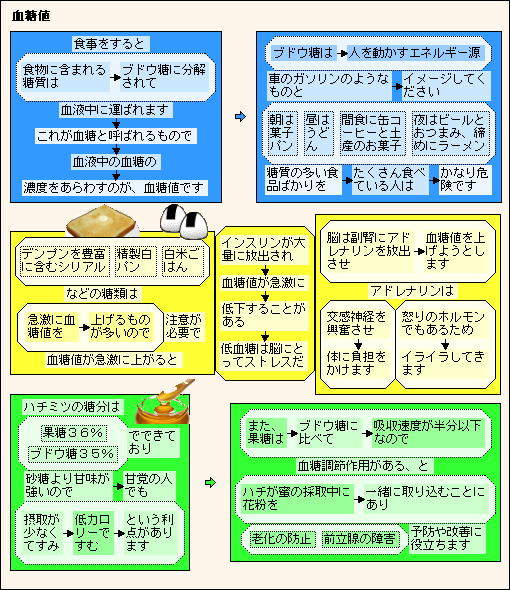

血糖値が急激に低下するとイライラに!

食べたいと思うものは食べればいいのです!

| 「食べたいと思うものを食べる」、物流が発達していなくて、地産地消が確実に行われていた時代には、それぞれの人々の腸内細菌が、その地方で採れる食料に的確に対応していたので良いことなのでしょう。 しかし、地域によっては、あるいは、家庭によっては、祖母と異なる腸内細菌の人達が増えているようです。まだ食糧の供給事情が変化してから一世代か二世代程度のため、体としては現状に十分対応していない可能性もあります。 昔からの食べ物を大事にしている地域では、食べたいものを食べることがベターなのでしょうが、都会の場合は注意が必要なのかも知れません。 悪者扱いされている「脂肪」も、痩せている年配者の方のほうが早く亡くなっていること考えると、本当に正しいのでしょうか。まだ解明されていないことがあるかも知れませんね! |

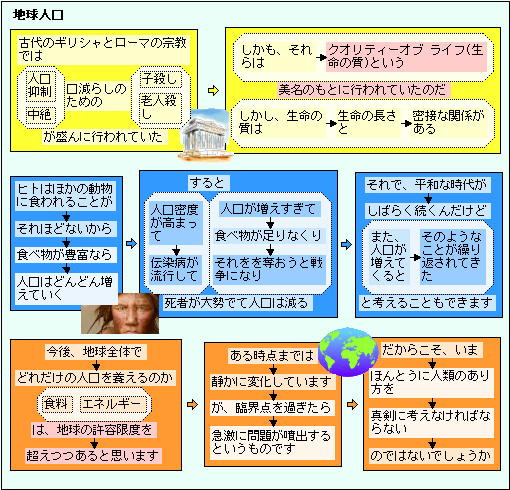

今後、どれだけの人口を養えるのか!

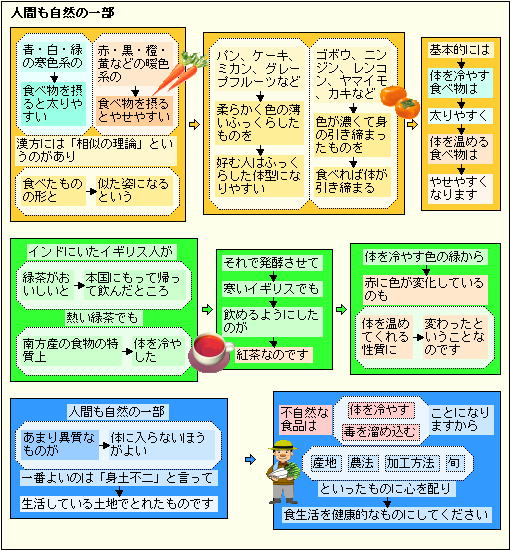

その土地の旬のものは健康に良い!

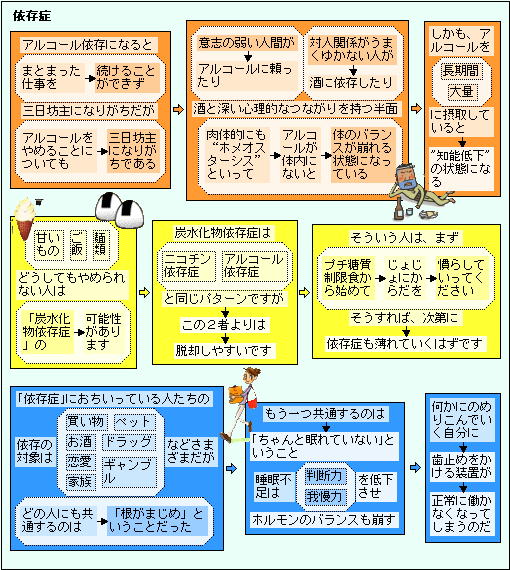

「依存症」におちいっている人たち!

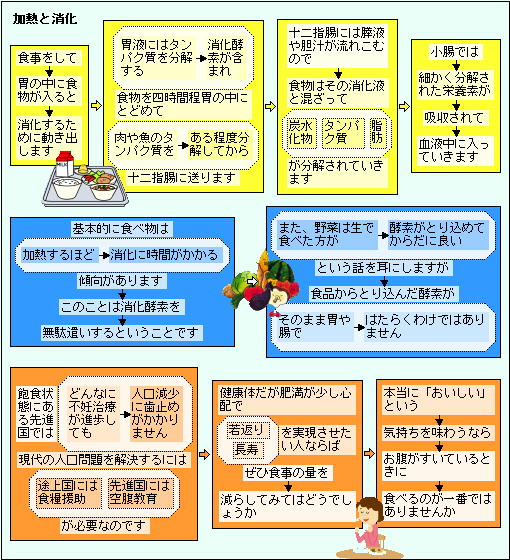

加熱するほど消化に時間がかかる!

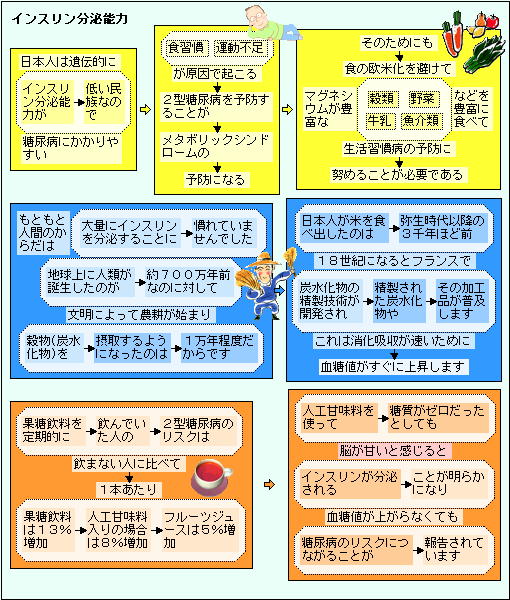

日本人はインスリン分泌能力が低い民族!

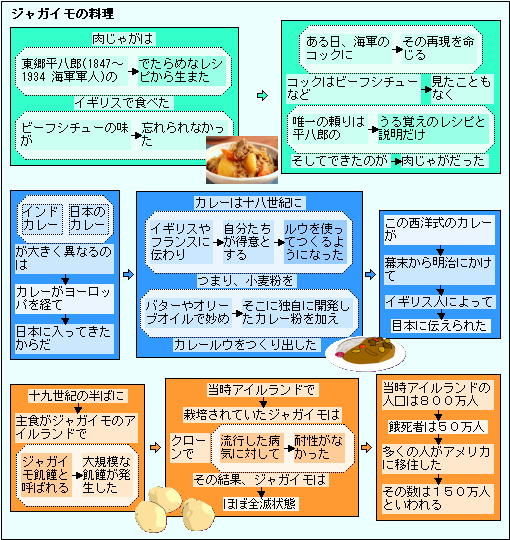

ジャガイモ(馬鈴薯)の料理はヨーロッパから!

| アイルランドは全人口の3分の1が食料をジャガイモだけに頼っていた。しかし、1845年から4年間にわたってヨーロッパ全域でジャガイモの疫病が大発生した。その時のアイルランド島は、死者が出ているにもかかわらず食料がアイルランドから輸出されるという状態が続いた。政府の救済措置の対象は、土地を持たない者に制限したため、小作農が救済措置を受けるためにわずかな農地と家を二束三文で売り払う結果となり、これが食糧生産基盤に決定的な打撃を与え、飢餓を長引かせることになった。 この飢饉で、アイルランド人口の少なくとも20%から25%減少し、10%から20%が島外へ移住した。約100万人が餓死および病死し、主にアメリカ合衆国やカナダへの移住を余儀なくされた。 このとき米国に移住したアイルランド人のなかにいたのが、後の大統領、ジョン・F・ケネディの曾祖父にあたるパトリック・ケネディでした。 また、あのウォルトディズニー社を創ったウォルト・ディズニーの曽祖父も、1845年に起きたこのジャガイモ飢饉の折に、米国へ移住した一人だったのです。 |

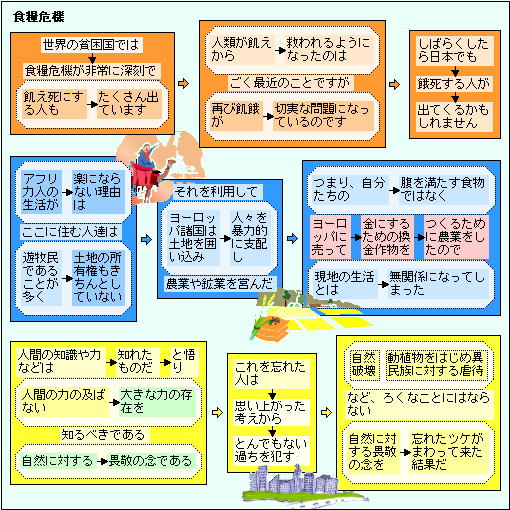

食糧危機も控えています!

食糧問題が深刻化すると予想されています。昔の八百屋さんや魚屋さんは、夕方近くになると売れ残り対策のため、お客さんに、その家の家族構成を考慮しながら、料理の仕方を教え、売れ残りそうな食品をなんとか売る店がありました。しかし、現在のスーパーはお客さん任せで、売れ残りそうな食品を使った料理の仕方を教える店などはありません。今の技術では、店の入口のディスプレイを数台置き、売れ残りそうな食材を使ったいろいろな料理を流し、それをお客が選択し、人数と割増率(たくさん食べる家族がいるので1割プラスとか、5%マイナスとか)を入力すると、お店がその量をひとまとめにして準備し、レジで領収書にQRコードを印刷、それをスマホなどで読み取れば、その料理方法の説明した画面にたどり着くようなサービスを、お客に提供するようなお店があるといいのですが。地域によってはもうあるのかな?