| 現代の子育ては、両親と保育士さんが担当するようになっています。これは核家族という形態が社会に定着した結果ですね。むかし(父系社会)は、父親の祖母が子育ての中心になっていました。もっとむかし(母系社会)は、母方の祖母が孫育ての中心でした。その方式がヒト属の生き残りにとってベターな方法だったのだと思われます。その理由は、生物の面から考えると、男性と女性を決めるXYの染色体が引き継がれる確率からいえば、母方の祖母の場合は、孫は性別に関係なく自分のXの25%を受け継いでいて違いはありませんが、父方の祖母は、孫娘に自分のXのうちの50%もの遺伝子を受け継がせることになりますが、孫息子の場合には0%となります。これは孫育てに、孫の男女差別が発生する可能性があるかもしれませんね。母方の祖母が孫たちを育てた方が、子育ての差別が少ないのがその理由だったのでしょうか! |

カテゴリーアーカイブ: 子育て

コミュニケーションをとりたいのに!

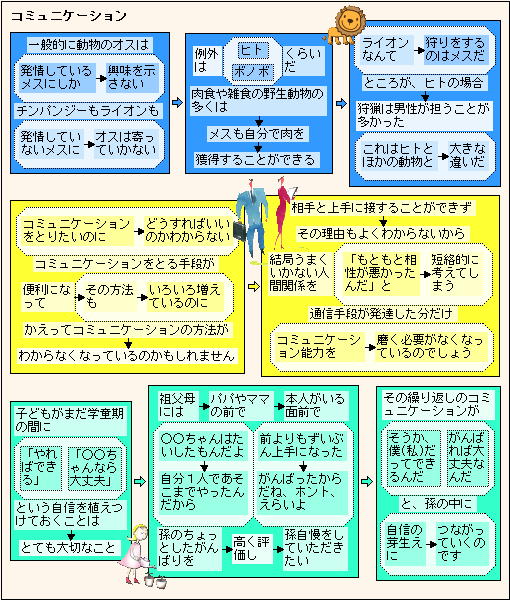

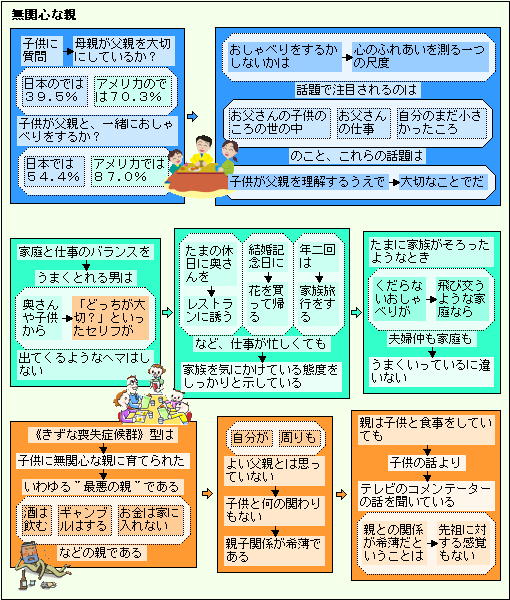

| ライオンのオスは、家族とどのようにコミュニケーションしているのでしょうか? 家族に対する役割は、縄張りを守ること、人間で言えば武士が田畑を守るようなものでしょうか? しかし、食べ物を入手する働き(ライオンで言えば「狩」、人間で言えば、数千年前からは「農作業」)は行いません。 農民と武士のコミュニケーションがそれほどないように、役割を中心に集団を作っていれば、それでいい、ということなのでしょうか? 今の社会では、家族のコミュニケーションがものすごく大事なものとして、情報が発信されています。でも、1970年代頃まででしょうか、「亭主元気で留守が良い」が常識でした。ほんとうはどちらが良いのでしょうか? 2012年の研究では、夫婦で、男性が仕事で最も忙しい40代のとき、女性の幸福度が高く、男性の年齢が上がって行くにつれ、女性の幸福度が下がっているそうです! |

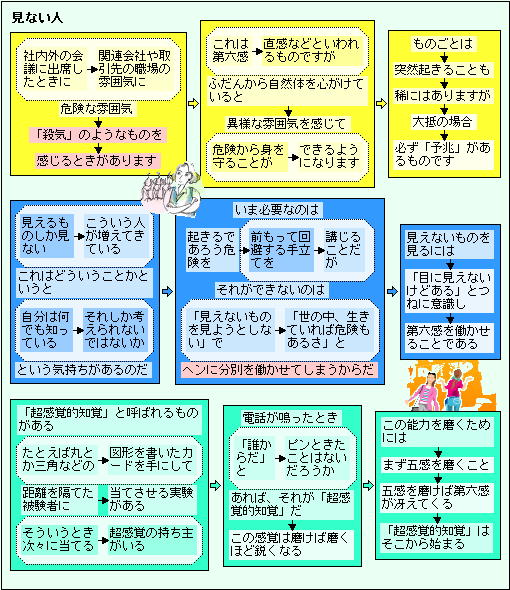

見えるものしか見ない人が増えてきている!

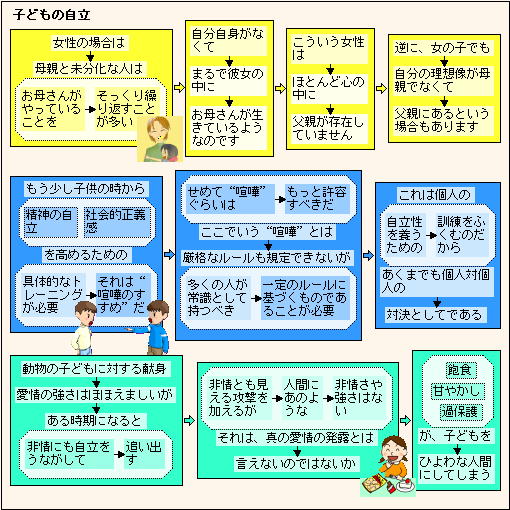

本当に愛しているのでしょうか?

国会で、菅総理の息子の接待に関する責任を親(総理)に要求していますが、国会議員は、法律を担当する立場にあり、親の責任を問うなら「どのような法律を作るつもりか」を審議してほしいものです。異常な犯罪が増えていますが、その犯罪者の「親の責任」に対して、法律をどうするのか、考えているのでしょうか? ただ、票を集めるだけの批判なら、週刊誌を利用する策を考えればよいのではないのでしょうか。また、ネットでの誹謗中傷(根拠のない悪口を言い広め,その人の人格や名誉を傷つけること)についても、裁判では親の責任(損害賠償)を問われることはありません。統計学的・科学的に「子育て」について、親の責任が明確になった場合、どのようにしたらよいのでしょうか?