第十五世夢窓疎石(夢窓国師)の塔所。本尊:千手観音菩薩。

円覚寺がある谷の一番奥に黄梅院があります。

中国から日本へ渡来した無学祖元は、元の襲来を前にした北条時宗に、一喝を加えて励ました。

「莫煩悩(まくぼんのう)」=「煩悩する莫(なか)れ」と。

現在の情況をありのまま見ることを怠り、ありもしない妄想にふりまわされてノイローゼになることを戒めた。

カテゴリーアーカイブ: からだの散歩

厚木 念仏を唱えれば極楽浄土へ「光福寺」

最初は浄土宗で教念寺と称したが、後に廃絶して光福寺となった。

鎌倉幕府の頃の創建で、開山は隆寛律師。律師(1148~1227)、字は皆空(また道空)無我)は以前は天台宗だったが、後に法然上人の浄土宗に移り念仏を説いて継承、法然上人入寂(1212)の祭は五十七日の同士をつとめた。が、比叡山の宗徒の反発“念仏宗の集団化をおそれての弾圧”を受けて、安貞元年(1227)に流罪に処せられた。

毛利庄(今の厚木市内)の領主毛利季光(すえみつ)入道西阿は送領使となったが、隆寛に帰依きえし奥州喜多方へ送る途中、毛利庄に移し飯山の郷に匿かくまい住ませたという。身代わりには弟子・実成じつじょうという僧が送られるが、入寂を知って飯山に駆けつけ、隆寛律師遺骨を喜多方・願成寺に分骨・埋葬した。

尾道 五重塔から三重塔へ「天寧寺 三重塔」

ここには珍しい三重塔があります。当初は五重塔だったのですが、その後、四重と五重の傷みが激しくなったため、四重と五重を取り除いて、三重の上に新たに屋根をかけ、三重塔に姿を変えているのです。重要文化財に指定されています。建立は1388年(嘉慶2年)。三重塔に姿を変えたのは、それから300年後の1692年(元禄5年)のことでした。

本当に最初は五重塔だったのだろうかと疑う人もいるかもしれませんが、まず、五重塔の姿で描かれた古い時代の掛け軸が残っている。それに加えて、この三重塔は心柱が下まで通っている。五重塔では心柱を下まで通しますが、三重塔では初重の上から心柱を立てるのが普通です。梁の上に心柱を立てるのです。

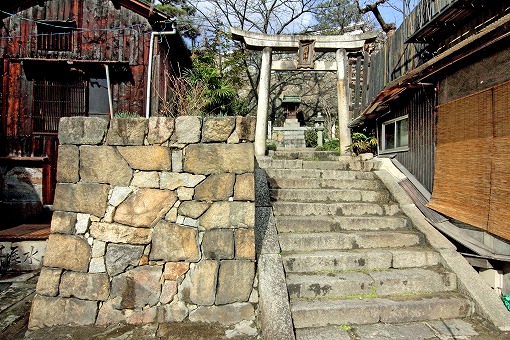

鎌倉 もとは市役所の駐車場にあった「諏訪神社」

福山 鞆 創建から五回も焼けた「静観寺」

鎌倉 昔、極楽寺の境内でした「熊野神社」

尾道 瀬戸田 現代に生きる「耕三寺」

福山 鞆 水軍の拠点だった大可島「圓福寺」

鎌倉 女性が人生やり直しの避難だった「東慶寺」

尾道 尾道西部の日比崎にある石仏の山「竜王山」

厚木 多くの石仏が隠れる「金剛寺」

鎌倉 神仏分離で名を改めた「小動神社」

1333年(元弘3年)、新田義貞(にったよしさだ)が鎌倉攻めをして北条氏を滅ぼしたとき、神社に戦勝を祈願し、成就の後に黄金(こがね)作りの太刀と黄金を寄進したので、それで社殿を再興したと伝えられます。

その後もたびたび修理や再建が行われました。現在の社殿のうち本殿は、江戸時代の1817年(文化14年)に、腰越全町の人々が協力して建てたものですが、改修されています。また拝殿は、1929年(昭和4年)に建てられたもので、これも改修されています。

1868年(明治元年)の神仏分離で小動神社と名を改めました。

また、1909年(明治42年)は村内にあった諏訪社がここに移されたので、建御名方神(たてみなかたのかみ)もいっしょにまつっています。

尾道 伽藍配置で最南端部に造営される「熊野神社」

鎌倉 捨身護法・法華色読の霊地「収玄寺」

福山 鞆 一直線に結ばれた寺町にある「慈徳院」

尾道 江戸時代から続く花火大会「住吉神社」

江の島 たびたび裏山が崖崩れ「延命寺」

鎌倉 この世の花ではない紫陽花「明月院」

尾道 太宰府に左遷さる道真が寄った「御袖天満宮」

厚木 カッパが雨乞いをした「白山神社」

白山神社は、飯山観音背後の白山(標高284m)の山頂付近の尾根道がある。むかしの道は、平野の道は雑草で視界がわるく、手入れも大変だったので、大きな街道を除き、尾根に道をつくることが多かったのでしょう。崩れても手入れが簡単で、視界が得られやすく、道に迷うことも少ないため、尾根を歩くようになったのでしょう。

社殿の前には、池(白山池)があって、古くから雨乞いの霊地とされてきた。

飯山観音(長谷寺)を開いたとされる行基は、この山を登り、霊水が湧き出している池を発見し、加賀国白山妙理大権現を勧請したと伝えられている。

そして、クスノキで彫られた十一面観音が祀られたという。この十一面観音が現在の飯山観音(長谷寺)の本尊といわれている。