開基は、遠く天平の世、諸国に建立された頃と伝えられている。古くは禅宗で善性寺といい、1573~1591年尾道権現山城(千光寺山城)主杉原民部太夫元垣の菩提所となった。杉原氏の没落後は寺運も衰えたが、1596~1614年の頃、性意が中興して真言宗にかわり善勝寺と改名した。

本尊は聖観世音菩薩(市重文)。これは一名「萩の観音」とも呼ばれている。現在の本尊は1694年住職隆慶・その弟子頼音のときに、当地の小物小屋浄甫が再建したものを1980年に修復したものである。1664年6月正遍建立の持仏堂がある。

寺宝の「官人使馬之図」(市重文)の額は、当地橋本氏の祖次郎右衛門が海上で難風に遭ったとき、この寺の聖観音に祈願して海難をのがれたので報恩のために異国からこの絵を持ち帰って本納したと伝えられている。

カテゴリーアーカイブ: 尾道

尾道 生口島の耕三寺「未来心の丘」

未来心(みらいしん)の丘。

境内北方に位置する。瀬戸田の町と瀬戸内海を見渡せるイタリア産大理石を用いた環境芸術。彫刻家杭谷一東の作。

制作にあたって、「金は出すが、口は出さない。」と言って制作を依頼したとか。イタリアで制作し、ここで組み立て、調整した。

仏教護法の十二天よりテーマが設定されているようです。「十二天」とは、古代インドの聖典ヴェーダに登場していた神々が仏教に取り入れられ、十二天となりました。

中国では唐代に成立し、日本には平安時代前期に持ち込まれたそうです。

東西南北などの八方位に、天・地と、さらに昼・夜が加わって、十二天のかたちができあがりました。密教では曼荼羅(まんだら)に描かれ、主要な地位を占めています。

尾道 石造の神亀が手水舎に「艮神社」

石造の神亀(しんき)

神亀には耳があり、繊細に掘りがされています。亀の口から水が出ています。「亀は万年」と言われて縁起が良く、亀の長寿にあやかったものなのでしょうか。

瑞祥の動物として神聖視されたカメ

古来、カメは瑞祥(ずいしょう:めでたいしるし)を告げる動物として崇められました。たとえば715年に元正天皇が即位したとき、松尾大社の御手洗谷に霊亀が現われたことを瑞祥とし、元号が「霊亀」と改められた。聖武天皇の時代の729年には背中に「天王貴平和百年」という文字が浮かび上がった霊亀が献上されたため、「天平」と改元されています。また、770年、肥後国より白い亀が献上されたことから「宝亀」と改められるなど、カメと改元が結びつけられた例は多く残る。カメを神聖な動物として信仰していた様子がうかがえます。

尾道 奇祭ベッチャー祭の「吉備津彦神社」

寶土寺西側の鳥居のある一劃は吉備津彦神社、俗にいう一宮さんで、毎年11月3日文化の日に、尾道全市の子供たちを湧き立たせる奇祭ベッチャー祭の祭神で、ベタ、ソバ、ショーキーはこの神社から繰り出すのである。

神輿と獅子頭を先頭にベタ・ソバ・ショーキーの三鬼神が市内を練り歩き、子どもたちを追い回す神事。「ベタ」「ソバ」が持っている「祝棒」で突かれると子宝に恵まれ、「ショーキー」が持っている「ささら」で叩かれると頭が良くなるとされ、子供達は「ベッチャー、ベッチャー」とはやし立てる。江戸時代に流行した疫病退散祈願から始まった西日本有数の奇祭。

「桃太郎」の話しに関係があるのでしょうか?

吉備の国は、後の令制国では備前国・備中国・備後国・美作国吉にあたるとのこと、尾道は備後国だし、桃太郎は、犬・猿・雉を家来にしている。ベタ・ソバ・ショーキーが三匹の家来だとすると似ています。それに、子供達を追い回し、叩いたりしています。

尾道 夕方“鐘の音”が市街に響く「千光寺」

見晴らしの良いところです。“観光のお寺さん”ですね。毎日夕方に撞く“鐘の音”が旧市街に響きます。

寺伝によれば806年に空海(弘法大師)によって創建され、源満仲(多田満仲)によって再興されたというが確証はなく、中世以前の寺歴は判然としません。

興趣千変万化、奇岩、奇勝など四季を通じて自然の神秘を探賞できます。

尾道 五重塔から三重塔へ「天寧寺 三重塔」

尾道市「向島(むかいしま)一周自転車旅」

尾道 昔はここに魚市場があった「尾道駅前桟橋」

島に行く船が出ています。

前の島(向島(むかいしま))への渡しの乗り場が、一番東に独立してあります。

「尾道~因島~生口島」方面、「尾道~百島~常石」方面の船が出ています。他に、春から秋までですが、「尾道~鞆の浦」への船が、土日に運航しています。

この辺りの海は、干満の差が3m前後あり、海岸の景色も変化します。海底までの深さも変わりますし、隠れていた岩が水面に顔を出します。また、潮の流れも早いのです。 前に向島があるので、風の影響は少なくて済みます。

1957年4月、瀬戸田港から尾道港に行く第五北川丸の海難事故がありました。岩礁に乗り上げ沈没、旅客112人及び乗組員1人が死亡。定員は旅客77人、乗っていた旅客は訳230人、約3倍の乗客を乗せていました。

その頃、夏の海水浴場へ行く客船は、船の周囲が通路になっており、海水が足首まで来るくらい乗客を乗せていました。

尾道 国宝の寺、江戸時代、伝書鳩と米相場 「浄土寺」

聖徳太子が創建したと伝えられる。多くの文化財をがあり“寺の町尾道”の中でも由緒ある寺院として、訪れる人も多く、境内にハトがたくさんいます。ハトのえさを持っていると腕や手に飛んできます。

足利尊氏が九州平定や湊川の戦の際、戦勝祈願をした寺としても有名です。

「本堂」「多宝塔」は国宝、「山門」「阿弥陀堂」は国重文、境内一帯は国指定文化財に指定されています。

裏の竹林には伏見城から移築したといわれる茶室 「露滴庵(国重文)」が寂然と建っています。

ここの多宝塔(二重の塔)は日本の三大多宝塔の一つとされています。また、裏庭には茶室があり、わびさびの世界を漂わせています。

爰にハトがいる理由は、江戸時代、幕府が禁止していた伝書鳩を使って、大阪の米相場の情報を撮っていたからです。お寺を維持していくビジネス(?)感覚は大事ですね!

尾道東高等学校(林芙美子の母校)

NHKアーカイブに、戦後まだ6年の1951年に放送されたもので、作家の林芙美子さん47歳の肉声が残っていました。放送終了後、林さんは4日後に亡くなった。本当に最後の音声となったという貴重なものです。その中の一部をかきとめました。

女学校時代に、その女学校もやっぱり私、自分で業実(実業をもじった語:学生のスラング)を働いておりましてね。今で言えばアルバイトの先駆者みたいなんですけれども。こうは言っても、私の育ったとこは尾道というところで、景色のいいとこなんですよね。「この女学校入っておりましてね。そして親が女学校には入れてくれないって言うんですけども、勝手に試験を受けに行ったら6番ぐらいで入っちゃったんです。得意になって入ってたんですけど、袴も買えないし、教科書も買えない。仕方がないから、これが工場に入ってあの太い針で本縫になって、そして日給をもらって、それでもって貯めたりして、日給といっても夜に行ってましたからね。だから、あるいは袴だとかそういうものを、自分のお金で稼いで、そして学校に入った。

学校に入った時に私は地方での土着のものじゃないもんですから、非常に排斥されていた。自然に図書室に入ったりするようになって、その頃のものだとか、………。その頃たいへん詩が大変遊行していて、はやって若い人に読まれていたので、わたくしも詩を読んで、大変好きでした。先生が、また非常に好きで、読んでくださいました。自然に、自然発生的に、そういうものが好きになっていきました。…………

尾道 技芸が上達する「お経の塚」がある「海龍寺」

奈良の西大寺の定証上人が西国巡礼の途路、当時の曼荼羅堂といわれていたこの寺に住み、荒廃していた浄土寺を建立したと伝えられている。

その頃備後太田の荘官でこの寺の別当職であった和泉法眼渕信がこの寺を定証に寄進したという古記録がある。

正中二年(1347年)には炎上したが、直ちに再建され、寺名を現在の海龍寺と改めたのは寛文二年(1662年)である。

本尊は鎌倉末期のものといわれ千手観音菩薩である。山門の直ぐ右側に文化七年(1810年)の文楽之墓と文政三年(1820年)の竹本弥太夫の墓があるが、これは江戸の末期に尾道の浜問屋の檀那集が大阪から文楽師匠を招いて余暇を楽しんでいて師匠の死語追善供養の為建てたものである。

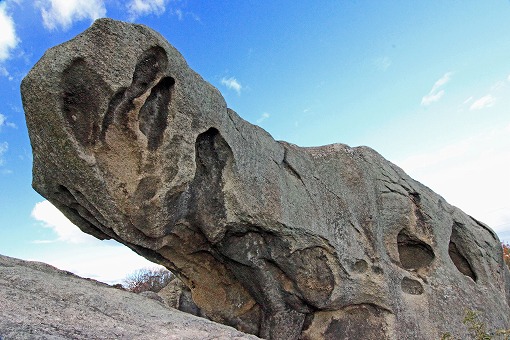

庫裡の裏庭山麓に広がる大盤石は花崗岩の多い尾道地方でもめずらしい巨岩である。

尾道 村上水軍の信仰を集めた「光明寺」

尾道 自然石に刻まれた25の文学碑「文学の小路」

尾道最大の磨崖仏、浄土寺山「不動岩」

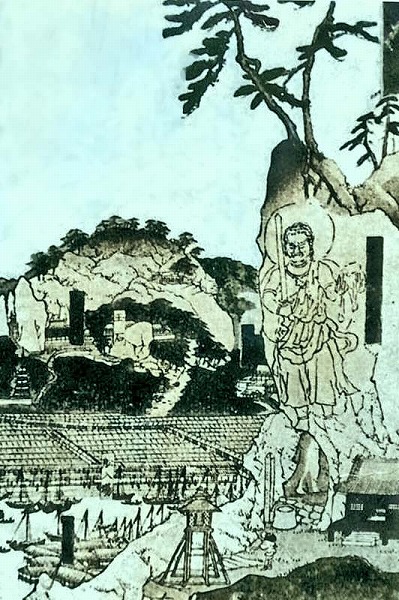

江戸末期の木版画にはすでに描かれており、年号作者らと岩のまわりをみまわしたものの発見できず。

(岩の向きと背景は、現実には一致しません)

浄土寺山は瑠璃山の別名をもつ。浄土寺山8合目あたりに巨石が「不動岩」です。巨岩に不動明王が刻まれています。

不動明王は、真言宗をはじめ、天台宗、禅宗、日蓮宗等の日本仏教の諸派および修験道で幅広く信仰されています。

密教の根本尊である大日如来の化身で「お不動さん」の名で親しまれ、大日大聖不動明王、無動明王、無動尊、不動尊などとも呼ばれており、特に日本において根強い信仰を得ております。真言宗では大日如来の脇待として、天台宗では在家の本尊として置かれる事もあります。

浄土寺山の麓に真言宗の浄土寺があり、不動明王を刻み込んだのでしょうか。

この巨石の上部が展望台になっています。上から岩を見ると、大阪城築城のため岩を割ろうとしたのか、彫ったくぼみがいくつかあります。

尾道 向島とを結ぶ航路「福本渡船」廃止になります!

尾道 隠された謎があるのか? 向島「岩屋山」

岩屋巨石ははるか昔に人が造形したと考えられている岩です。

それは人造の傷跡があることから推測され、岩屋巨石のその造形は古代太陽信仰に基づいた太陽の周期とリンクしたものになっており、古代人の歴の知識が込められていると考えられます。

また、この岩屋山の山頂には尾道水道を見渡せる絶景のパノラマビューがあり、尾道三山の寺院(千光寺、西郷寺、浄土寺)と、この岩屋山との不思議な関係を眺望することができます。

(「岩屋山ミステリーツアー」の案内板より)

尾道 五百羅漢の群像がある「天寧寺」

尾道 よく「見よう・言おう・聞こう」三猿の教え「大山寺」

尾道 咸臨丸へ便乗、帰国後英語塾をした「正授院」

1394年の開基で、もとは禅宗であったが、1596~1614年純誉によって浄土宗に改宗された。

本尊は阿弥陀如来。1698~1703年の頃、中興諦誉良頓が発願し常念仏を始めた。

江戸増上寺法王祐天上人がこのことを賞し、五代将軍綱吉やその母桂昌院にも上申して、家康、秀忠、家光、家綱の歴代将軍とその御台所の尊碑、仏像並びに葵紋付香爐などを下賜された。

この寺の了般は累進して増上寺四十二世の法主となり大僧正に昇爵した。

鐘楼の南には常念仏一万日ごとに一基、合わせた五基の石柱が並び立ち五万日常念仏成就の功を物語っている。

このお寺さんの鐘楼のそばを奥の方に入っていくと、ちょっと意外な場所を発見します。

見過ごしてしまいそうなところを発見するとわくわくします。