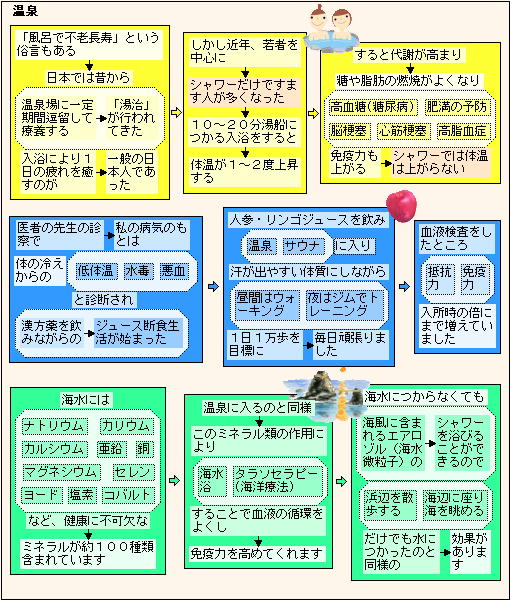

温泉のブームが始まる前、東日本地区の温泉巡りをしていました。

温泉紹介の本づくりのため、取材がはじまり、徐々に温泉巡りを止めてしまいました。

当時、宿泊するところで、夕方と朝方、そして昼間に三ヶ所の別の温泉巡りをしていました。

出来るだけ無料の温泉巡りをしていたので、山の中が多かったのですが、そんなところまで取材に来るようになっていました。

温泉は健康に良いのですが、山の中の温泉は気持ちもリフレッシュしますね!

カテゴリーアーカイブ: 健康

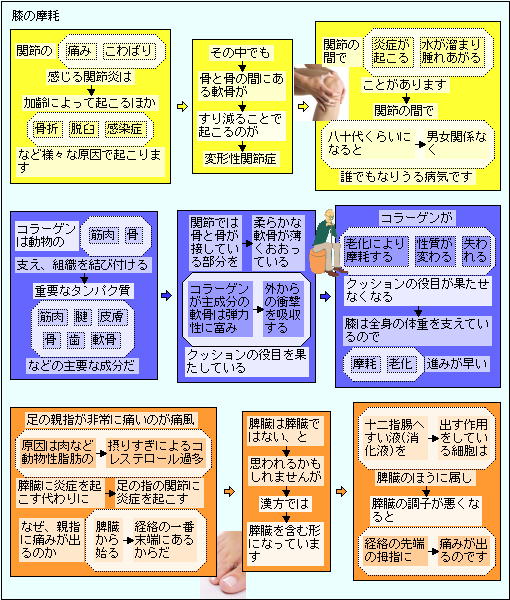

膝は全身の体重を支えているから摩耗が進みが早い!

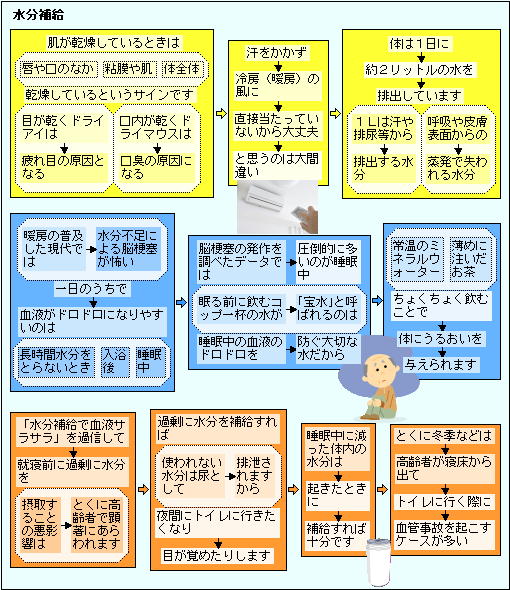

「のどが渇いたな」からの水分補給では遅すぎる!

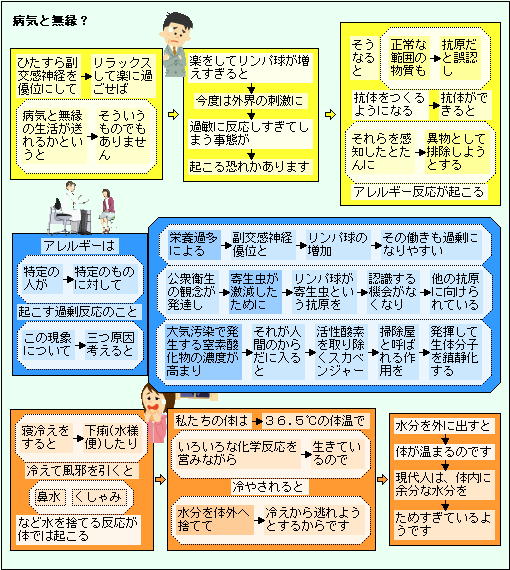

楽に過ごせば病気と無縁の生活が送れるか?

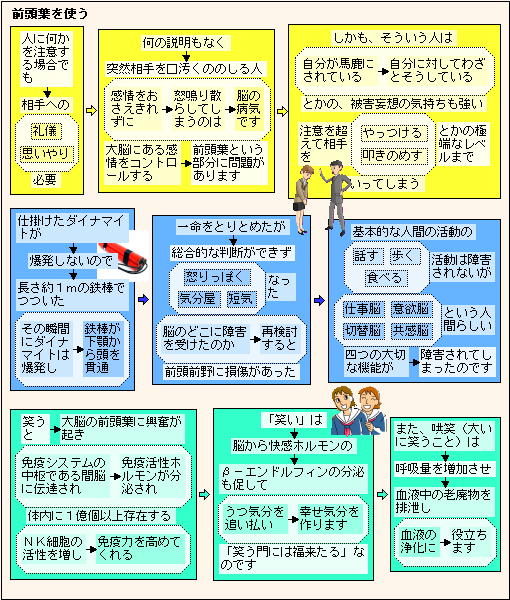

前頭葉を使わないようにする技術は人類にプラスなのか?

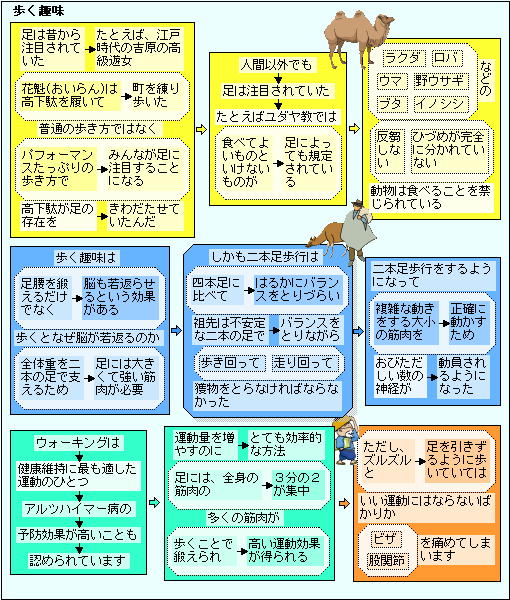

歩く趣味は、足腰を鍛えるだけでなく、脳も若返らせる!

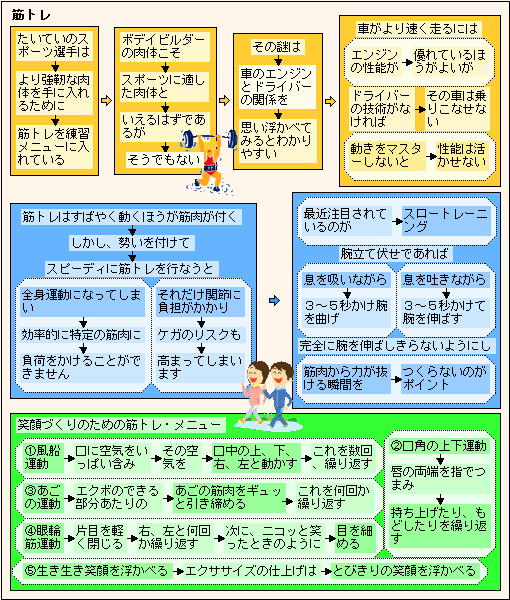

筋トレは「すばやく動くほうが筋肉が付く」、しかし!

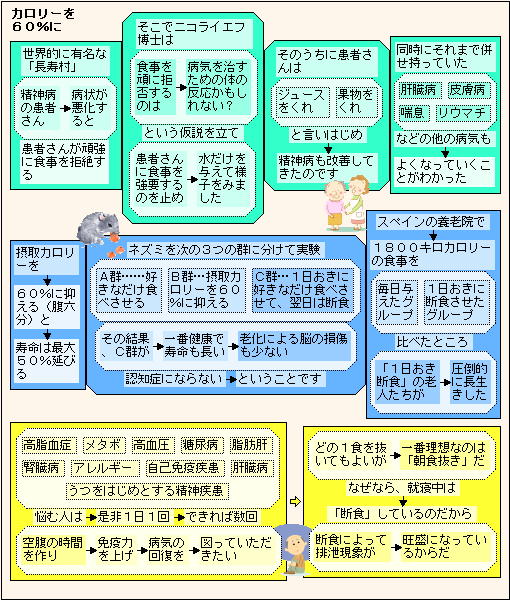

摂取カロリーを60%に抑えると、寿命が延びる!

食べ過ぎだけでなく、100%でもからだには良くないようです。

よく「腹八分」といいますが、それでも食べ過ぎのようです。

人類の歴史には、継続的に満足に食べる、という歴史はなかったのでしょうね。

そのため、人間のからだは、お腹が空いた状態を普通として、進化してきたのでしょうね。

継続して安定的に食べられる人は、「腹六分」のようです。難しいですね!

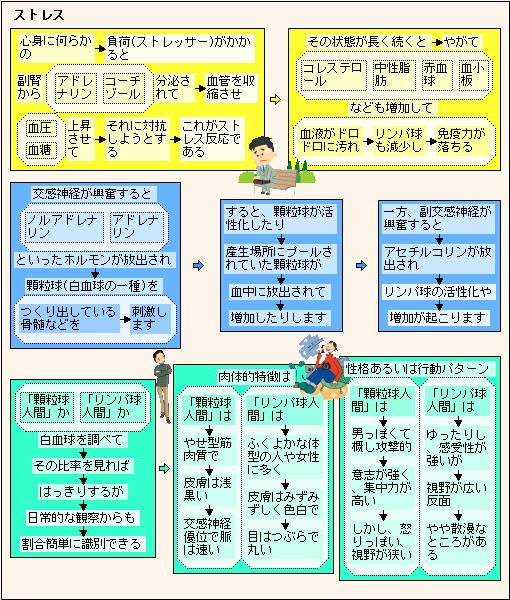

ストレスは、リンパ球が減少し、免疫力が落ちる!

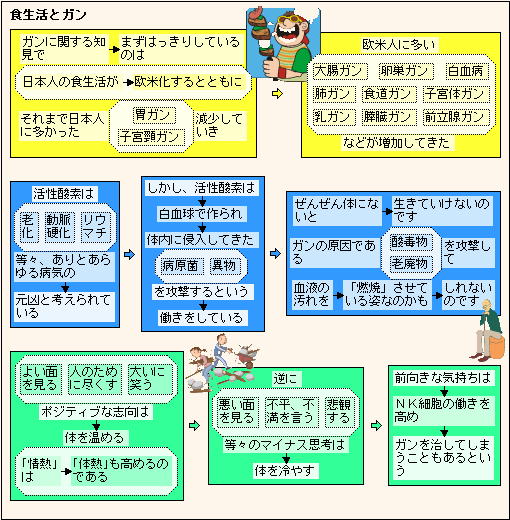

ガンは、食生活が欧米化するとともに変化したと!

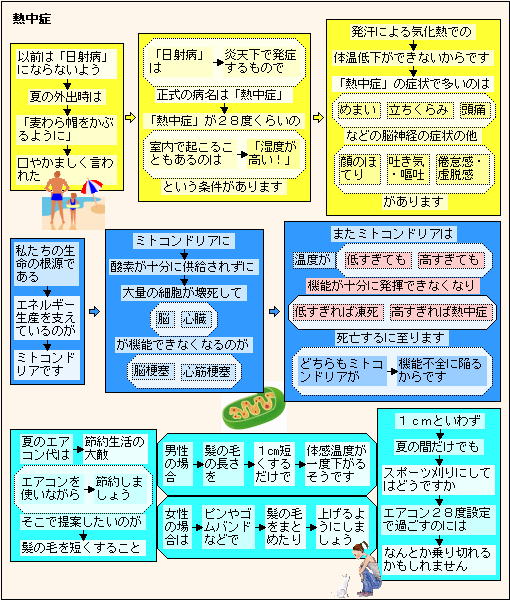

熱中症は、ミトコンドリアが機能不全に陥るから!

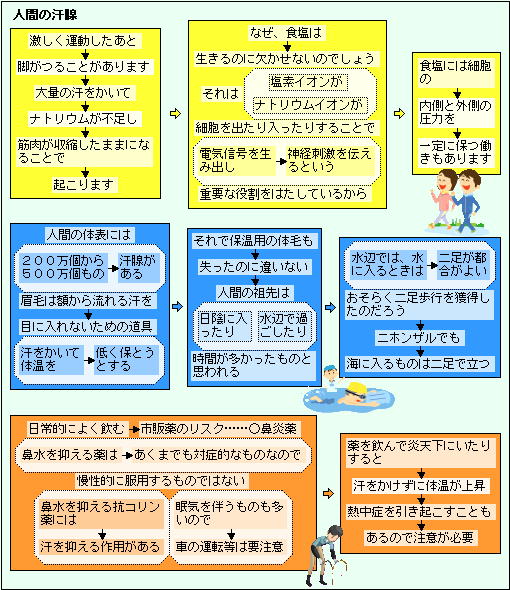

人間の体表には200万個から500万個もの汗腺がある!

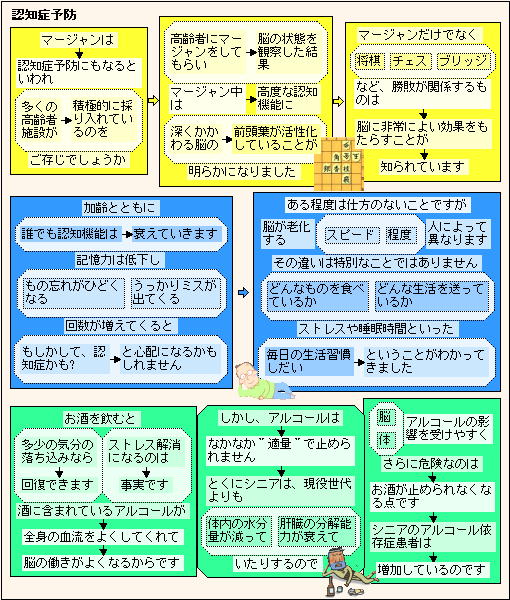

麻雀、将棋、チェス、ブリッジなどは、認知症予防に効果!

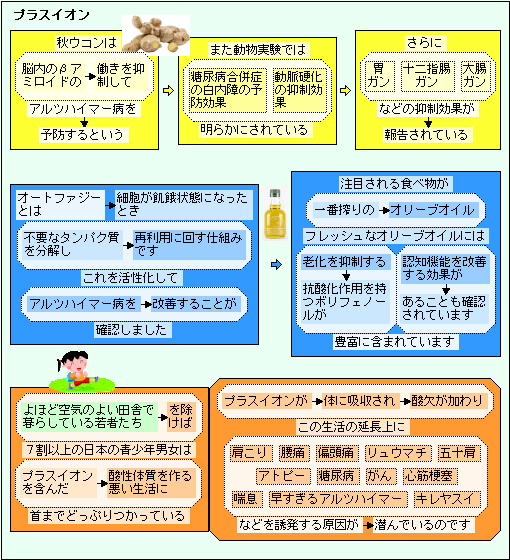

プラスイオンを含んだ酸性体質を作る生活!

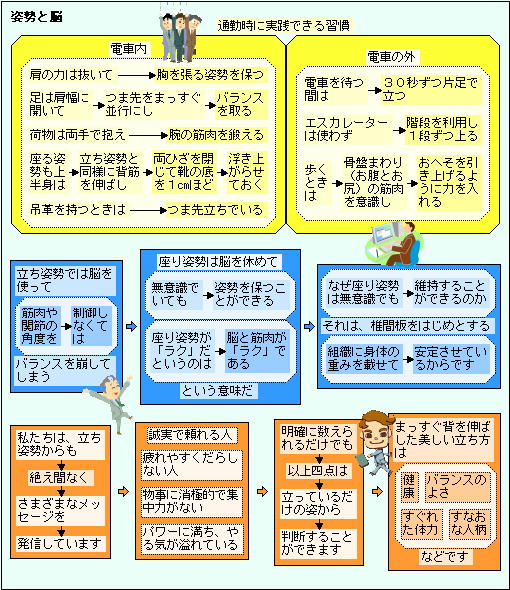

立ち姿勢では脳を使っている!

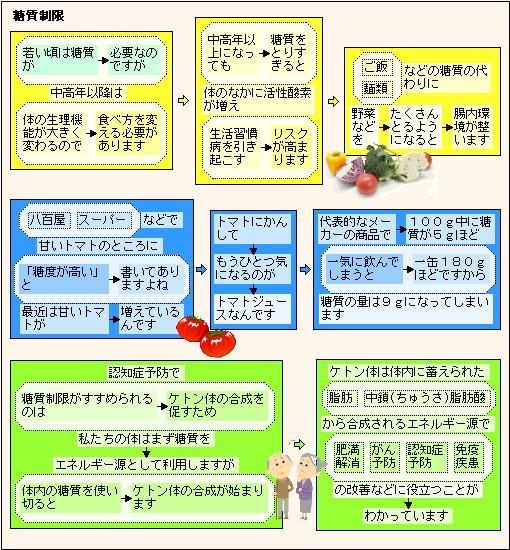

中高年以降は糖質制限を!

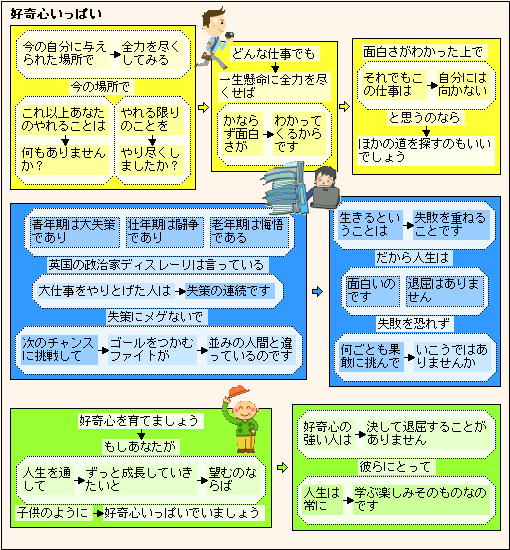

好奇心いっぱいでいましょう!

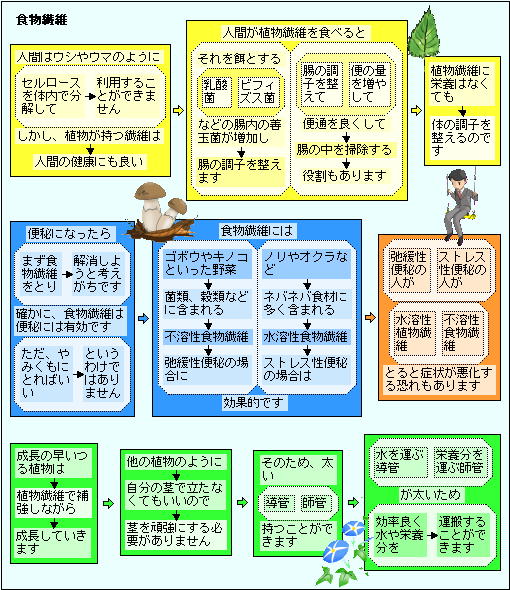

不溶性食物繊維と水溶性食物繊維がある!

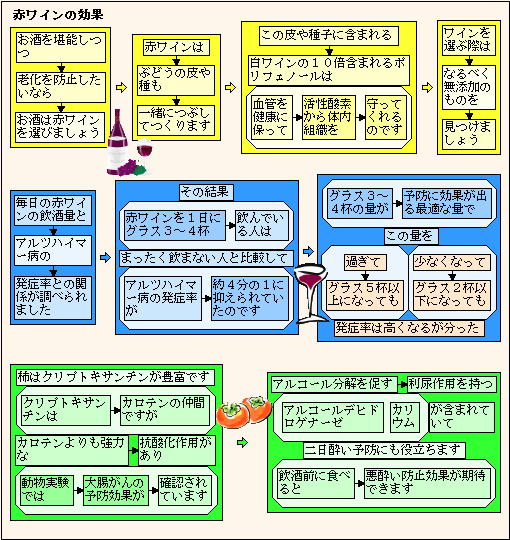

赤ワインの飲酒量とその効果!

お酒を飲むのなら赤ワインが良いと言われています。赤ワインを1日3~4杯飲むことがアルツハイマー病の防止に最も効果的だとか。

また、柿はアルコールを分解する物質が豊富なようです。

高年齢化の時代、からだと頭の健康は維持したいものです。

ところで、生成AIは頭にどのような影響を与えるのでしょうか? 今ですらnet検索では、AIが使われているのか情報が絞り込まれています。

日本語は、同じ単語がいろいろな場面で使われ、意味も少し違う場合もあるのですが、NET検索では、同じ意味のものが絞られてきます。

そのような環境が促進され、高度になって行くと、人の頭の働きはどのようになるのでしょうか?

それが認知症につながることはないのでしょうか?