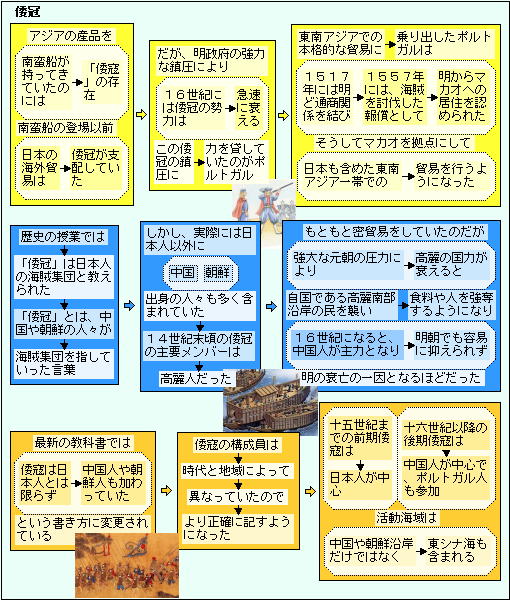

「海賊」という意味は、①襲って財貨を強奪する盗賊、②水軍(水上の軍隊)の異称、と辞書にあります。

倭寇は襲って財貨を強奪する盗賊のようですね。

一方、中世の村上水軍などは、普段は水先案内(村上水軍のいた今の「しまなみ海道」あたりは、瀬戸内海の中央で、干満の差が3m以上あり、干潮や満潮の時間帯を除くと、潮の流れが速く、海底の岩が船底に当たるか、また、どこが本州なのか島なのか、分からないので、水先案内が必要でした。

ただ、戦になると傭兵として利益を得る集団でした。いわゆる比叡山などの僧兵と同じような立場だったのでしょう!

2025年のアーカイブ

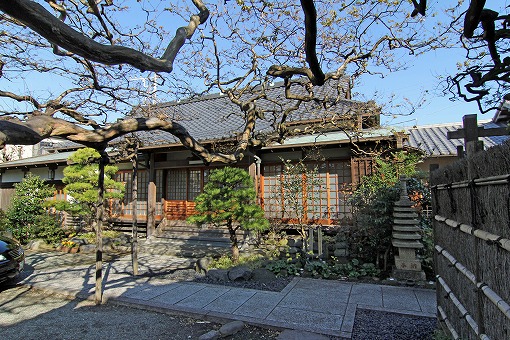

厚木 荻野山中藩の陣屋が付近に「山中稲荷神社」

現在の下荻野字山中には、荻野山中藩大久保家の陣屋がありました。

この大久保家は、相模国愛甲郡中荻野村を中心として、合計1万3千石を領した小さな大名でした。初代の大久保教寛(のりひろ)は、小田原藩主大久保忠朝の次男で、元禄11年(1698)、相模国足柄上郡、駿河国駿東郡内の新開地6千石を分けられ、分家しました。宝永3年(1706)駿河国駿東郡、富士郡に5千石の加増を受けて1万1石の大名となり、更に享保3年(1718)には、相模国大住郡、高座郡、愛甲郡内に5千石の加増を受け、総計1万6千石となります。この頃、陣屋が駿河国駿東郡松永(現静岡県沼津市)に置かれたようです。2代教端(のりまさ)の時、弟に3千石を分けて、大久保家は1万3千石となり、明治維新に至ることになります。

天明3年(1783)頃、5代教翅(のりのぶ)は、陣屋を松永からこの地に移し、以後、荻野山中藩と呼ばれるようになりました。

その後、教翅から教義に至る三代、80余年間に渡って存在したこの陣屋は、慶応3年(1867)12月、幕末の騒乱の中で討幕派の浪士たちの襲撃によって一夜にして焼失してしまいました。この事件は、やがて京都の鳥羽・伏見の戦いの一つの原因になりました。

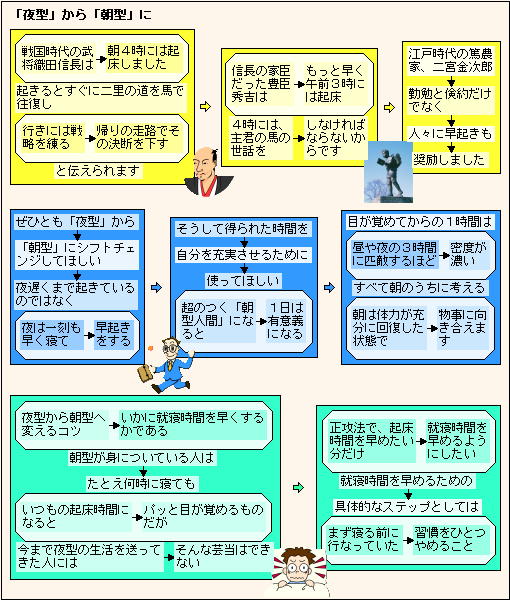

今夜から「夜型」から「朝型」にシフトチェンジ!

鎌倉 門前に[源頼朝公祈願所]の石碑「補陀洛寺」

「補陀洛」サンスクリット語で「ポータラカ」(観音菩薩が住むという南海上にある山のことで、観音浄土を意味する)。日本語に翻訳するとき「補陀洛」の字をあてた。

はじめは、阿弥陀仏の西方浄土が人々の信仰を集めるが、次第に南の補陀洛浄土への信仰が盛んになっていったという。

この寺は南向山(なんこうざん)という山号をもつ真言宗の寺で、源頼朝が文覚(もんがく)を開山として1181年(養和元年)に建てたといわれます。もとは七堂伽藍という建物がそろった大きな寺院であったということです。その後、だいぶ荒れてしまいましたが、文和年間(1352~1356年)に、鶴岡八幡宮の供僧(ぐそう)だった頼基(らいき)が復興したと伝えられています。

補陀洛寺は別名竜巻寺ともいわれ、竜巻にあったり火災にあったりしたようです。寺に伝わるものとして、本尊の十一面観音をはじめとする仏像や貴重な文化財の多い寺です。

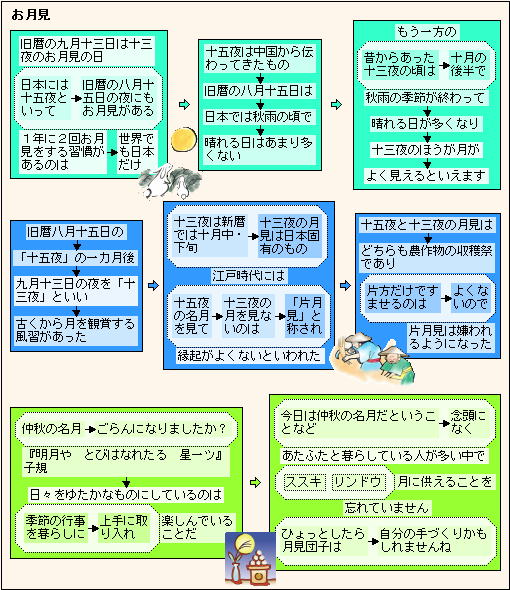

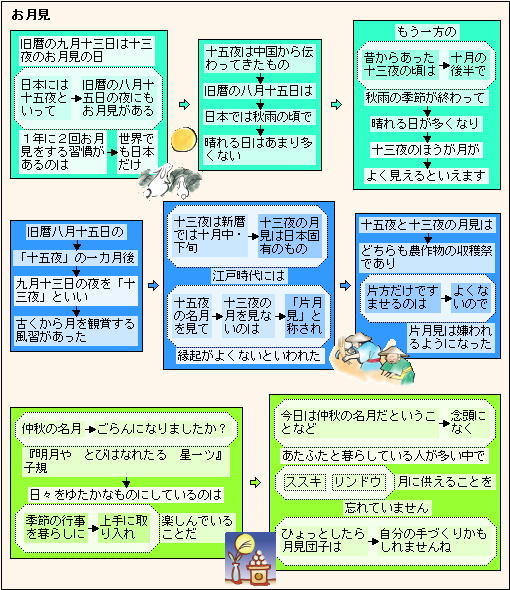

「お月見」一年に二回する習慣があるのは日本だけ!

「お月見」一年に二回する習慣があるのは日本だけ!

尾道 瀬戸田 1936年に建立が始められた「耕三寺」

耕三寺(こうさんじ)は、尾道市瀬戸田町(生口島)にある仏教寺院です。1936年から伽藍の建立が始められた新しい寺院で、日本各地の古建築を模して建てられた堂塔が建ち並び、「西の日光」「母の寺」とも呼ばれています。小高い山を利用しており、この第二段には、室生寺の五重塔を模した「五重塔」、また、四天王寺の金堂を模した「法宝蔵」などがあります。

福山 鞆 「心を観る行」ができる「顕政寺」

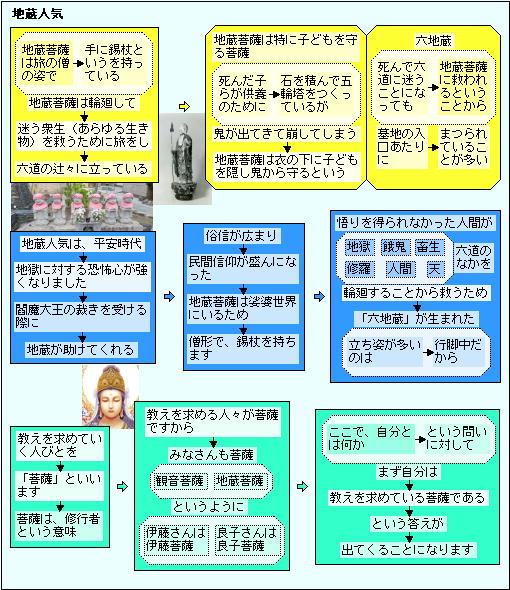

地蔵人気は、平安時代、地獄の恐怖心が強くなったことで!

鎌倉 開山は空海と伝えられる「浄泉寺」

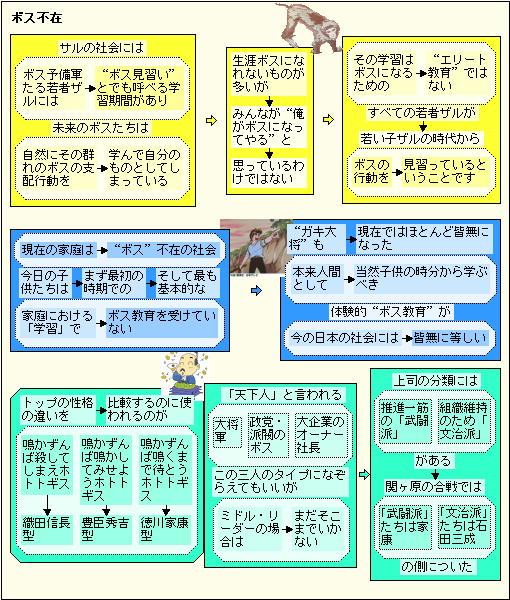

現在の家庭は“ボス”不在の社会!

尾道 菅原道真公が腰を掛けられた「御袖腰掛石」

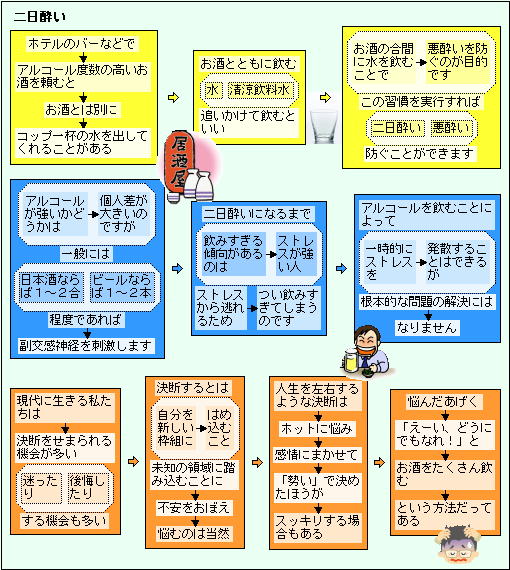

二日酔いになるまで飲みすぎる!

厚木 白龍が池に棲むという「白山神社」

昔より雨乞に霊験著しい池があり、 この池は、干ばつの時でも、池の水が涸れることがなく、それ故、人はこれを霊地と唱え、ここに古い石像、石碑が残存しています。 むかし、行基和尚がこの地に来て、この山に登り、この池を見た時、霊水の湧き出る清浄な霊地であることを発見して、この山を霊地と定め、楠木をもって霊御形を彫刻し、加賀国白山妙理大権現(石川県石川郡に鎮座)を勧請したとあります。

下って江戸時代の1801年別当龍蔵院隆光は、山上に於いて、修行中に霊夢によって、 山に秋葉権現と蔵王権現を勧請し、諸難、火難消除の守護とすれば疑なしと云々 近郷、近在の住民、信仰者の力を得て、白山神社建立を企して、1804年再建をいたしました。

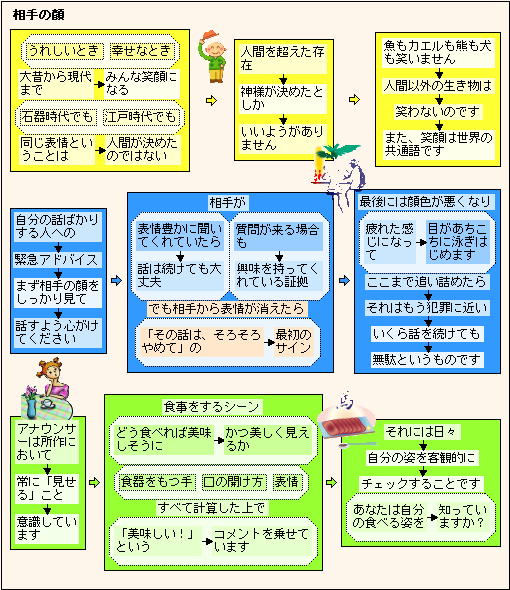

相手の顔をしっかり見て話すよう心がける!

座間 美濃齋藤氏の遺臣が開拓し祀る「日枝大神」

当社の創建は、元亀年間(1570~1573)と伝えられています。

創建者は織田信長に敗れた美濃国(岐阜県)の齋藤龍興(道三の孫)の遺臣四名で、この地を開拓し祭神を四ツ谷の氏神として祀ったと伝えられています。

宝暦十三年(1763)に火災にあい、七十八年後の天保十二年(1841)に再建、棟札に「山王大権現」と記され、手水石や諏訪社の祠の奉納年号から見ると、社域もこのころから整えられてきたようです。

明治二年(1869)、「山王大権現」から「日枝神社」に改称、祭神も「大山咋命」に変わり、同六年には村社に列され、同十八年八月に再遷宮の記録があります。

昭和九年(1934)五月、社殿再建と共に神楽殿も完成し、外郭も整ったところで、当時の東京府麹町の日枝神社より新たに分霊し、社号も同年十月に「日枝大神」に改め現在にいたっています。

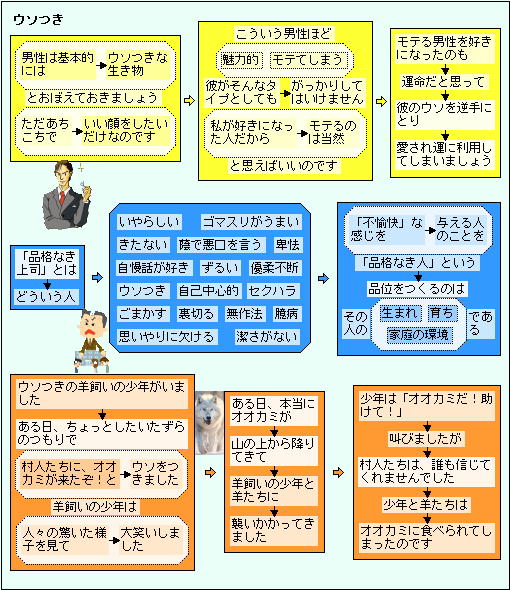

品格なき上司とは?

鎌倉 鎌倉幕府、滅亡の地「東勝寺跡」

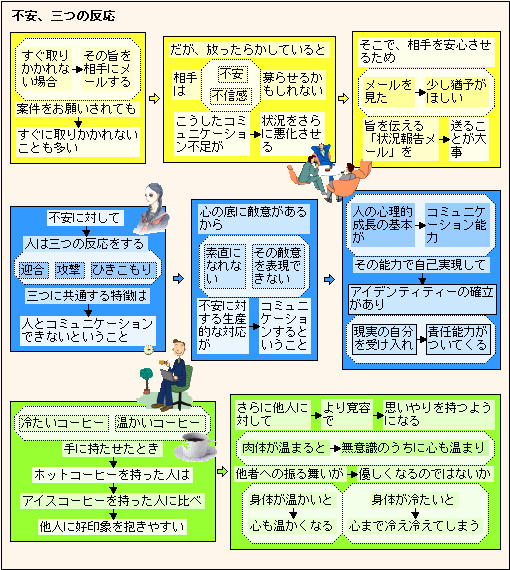

不安に対し、迎合・攻撃・ひきこもりの三つの反応をする!

尾道 善勝寺 → 御袖天満宮へ

【天神さまの霊験碑】

明治の初めころ、長江に生玉茂七さんという人がいました。

一日の仕事をすませ、ゆっくりとくつろいでいたときです。茂七さんが日ごろお世話になっている畳問屋からお使いの人が来ました。ちょっと店まで来てほしいということです。茂七さんは、さっそく出かけて行きました。

「何かご用でも」

いぶかしげに尋ねる茂七さんに、

「いやいや、親類から珍しいものを送ってきましてね。いっしょに一杯やろうと思って」

と、問屋の主人の言葉が返ってきました。

茂七さんが、ごちそうになって家に帰り着くと間もなく、畳問屋の番頭さんがやってきました。

「たいへんなことが起こりました。お店の手提げ金庫がなくなっているのです。家中調べたのですが、見当たらないのですよ。あなたに心当たりはないものかとお尋ねに上がったのです」