1891年(明治24年)11月3日 – 山陽鉄道が福山駅から延伸し、その暫定的な終着として開業。旅客・貨物の取扱を開始。

1906年(明治39年)12月1日 – 山陽鉄道の国有化により国有鉄道の駅となる。

1999年(平成11年)に駅前再開発が行われた。駅舎は古い景観を保ったが、そのほかは様相が一変し、近代的な商業施設やホールが建てられた。

2019年3月10日 新しく建てられ変えられ改行した。駅のデザインは1937年ころの駅舎に似たデザインとなった。

《尾道水道が紡いだ中世からの箱庭的都市》

尾道三山と対岸の島に囲まれた尾道は、町の中心を通る「海の川」とも言うべき尾道水道の恵みによって、中世の開港以来,瀬戸内随一の良港として繁栄し,人・もの・財が集積した。

その結果,尾道三山と尾道水道の問の限られた生活空間に多くの寺社や庭園,住宅が造られ、それらを結ぶ入り組んだ路地・坂道とともに中世から近代の趣を今に残す箱庭的都市が生み出された。迷路に迷い込んだかのような路地や、坂道を抜けた先に突如として広がる風景は,限られた空間ながら実に様々な顔を見せ、今も昔も多くの人を惹きつけてやまない。

(「日本遺産認定の認定結果」文化庁 より)

2024年のアーカイブ

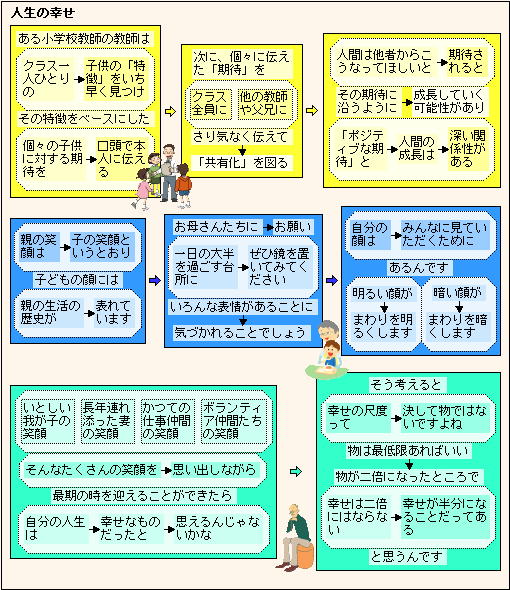

自分の人生は幸せなものだった?

鎌倉 石仏「百観音」を安置 「円覚寺 大方丈」

百観音霊場の由来は、養老二年(718年)徳道上人が開設した西国三十三観音霊場と、鎌倉時代、観音信仰に篤かった源頼朝が開いた板東三十三観音霊場と、その後にできた秩父三十四観音霊場の総称とされています。

円覚寺方丈前の百観音は江戸時代、拙隻尊者が百体の石仏を岩窟に泰安したことが由緒となり、明治に至って今北洪川老師が整備されました。

円覚寺の百観音を結願所として円覚寺派の寺院に百観音巡礼の札所が開設されました。

昔は、霊場に写経を納め、その際に納経印をいただいていましたが、それが現在の御納経帳または御朱印帳に変わったものとされています。行く先々の霊場で観音さまの由来を知り、観音さまの御利益にあずかり、観音さまを念じながらお参りされると、心が清浄になり安心を得られることと思います。

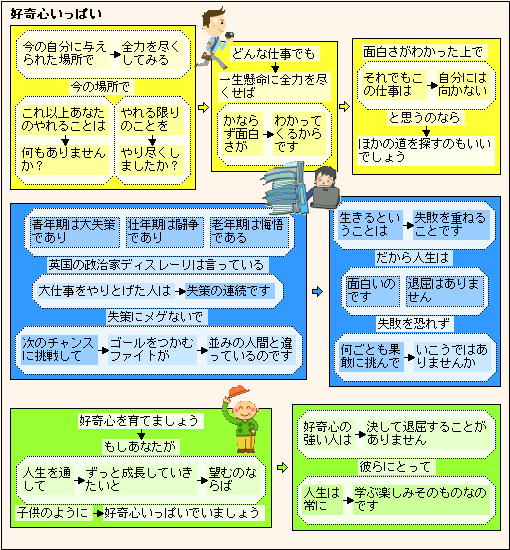

好奇心いっぱいでいましょう!

福山 鞆 瀬戸内の要港にある古刹「小松寺」

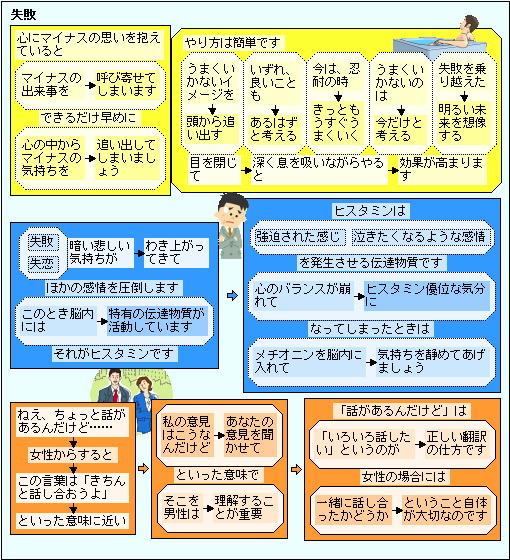

マイナスの思いを抱えていると!

座間 家康と関係の深い寺「宗仲寺」

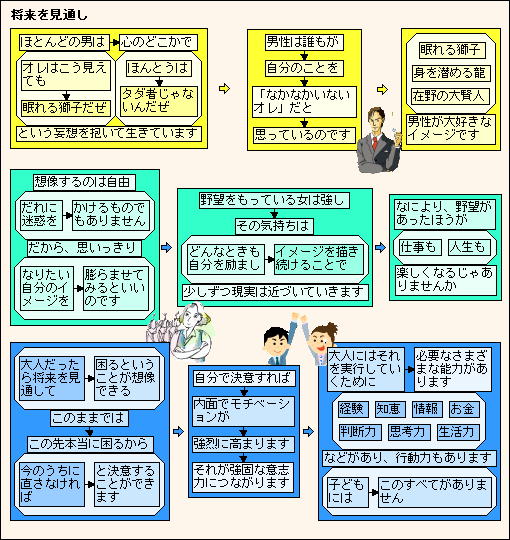

大人だったら将来を見通して!

鎌倉 由比若宮、由比八幡宮ともいう「元鶴岡八幡宮」

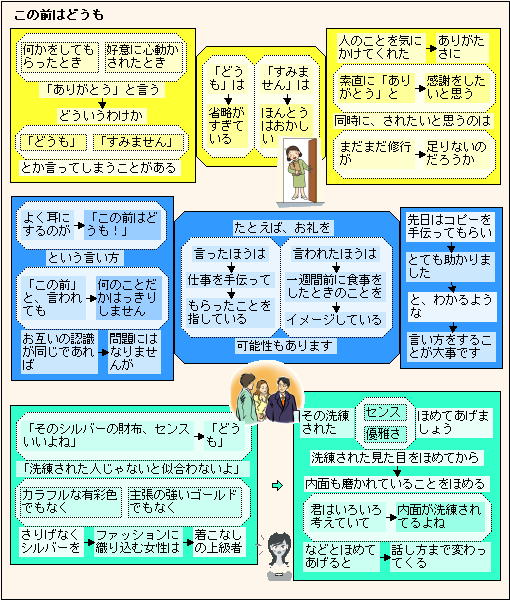

「この前はどうも」という言い方!

尾道 千光寺山頂から千光寺へ「文学の小路」

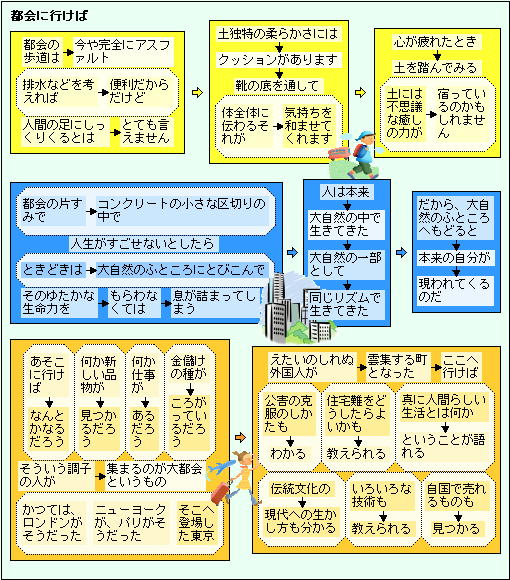

都会に行けば何とかなるだろう!

愛川 八菅の七社権現とも呼ばれた「八菅神社」

八菅山の中腹にあり、別名八菅の七社権現とも呼ばれ、日本武尊、国常立尊、伊邪那岐命、金山毘古命、誉田別命、大己貴命、伊邪那美命の七神が祭神として祭られている。

明治維新までは神仏混淆の信仰に支えられてきた聖地で、大山阿夫利神社、日向薬師とともに関東での山岳修験の道場であり、修験道三派のうち聖護院流である。

かって山内には七社権現と別当・光勝寺の伽藍、それを維持する五十余の院・坊があって相模の国峰として盛えていた。

八菅山縁起によると日本武尊が東征のおりにこの山を望み見て、山容が蛇の横わたるに似ているところから「蛇形山」と名付けたという。

また、703年、修験道の開祖役の小角(えんのおずぬ)が入峰し修法を行ったとき、忽然として「池中に八本の菅が生えたことから八菅山の名が起こり、709年には僧行基が入山、ご神体及び本地仏を彫刻し伽藍を建立して勅願所としたという。

しかし、明治の神仏分離令により光勝寺は廃され七社権現は八菅神社と改称、今日にいたっている。

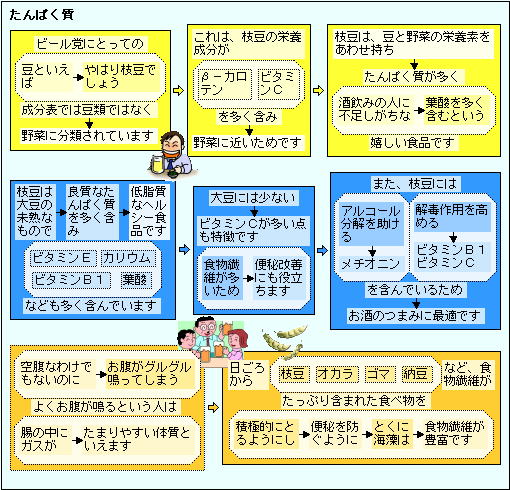

良質なたんぱく質で心のバランスを!

鎌倉 この谷戸あたりが腰越の中心部だった「東漸寺」

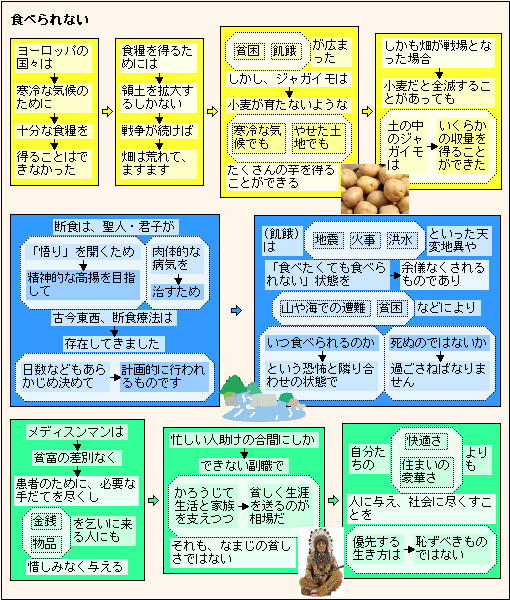

食べたくても食べられない!

尾道 信行寺から 天寧寺へ「幸神社跡」

【伝説 幸の前の尻つめり】

天寧寺下に「塞之神社」がありました。「幸之神社」ともいわれ、この神社前一帯を幸の前と呼んでいました。

むかしこのあたりは海岸で、尾道港の中心地だったところです。千石船の出入りも多く、いつもたくさんの人出でにぎわって繁盛していました。

塞之神社は建武年間に建てられました。文明年間(建立より百五十年後)になると、お宮はあちこちこわれ、雨もりがするようになったそうです。

ある夜のこと、氏子の孫右衛門が寝ていると

「孫右衛門よ、孫右衛門よ」

と呼ぶ声がして白髪の老人が現れ、

「私は幸の前の塞之神である。いたんだ社の修理をたのむ。修理して祭りをしてくれれば、幸の前の氏子たちに末長く福をさずけるであろう」

と告げました。・・・・・・