お金を稼ぐため、特定の知識や技術を身につけ、専門家を目指す時代になっています。専門家を目指すと、多くの人はその分野だけに努力するようになります。

企業も得意の専門領域のみ技術を開発しようとします。その結果、集中して生産してしまいます。これを製造業や農業、漁業などが行った結果、運送距離が長くなり、燃料消費量が上がり、結果的に温暖化につながっているのでしょう。

また、家庭で使ういろいろな製品も専門化し、種類が増えていきました。と同時に、一つの道具を多様に使う器用さを失ってしまいました。

少ない道具を、いろいろ工夫し、練習し、多様な使い方ができる能力も身につけることができなくなってしまいました!

2023年のアーカイブ

鎌倉 比企能本夫妻の像が「妙本寺祖師堂」

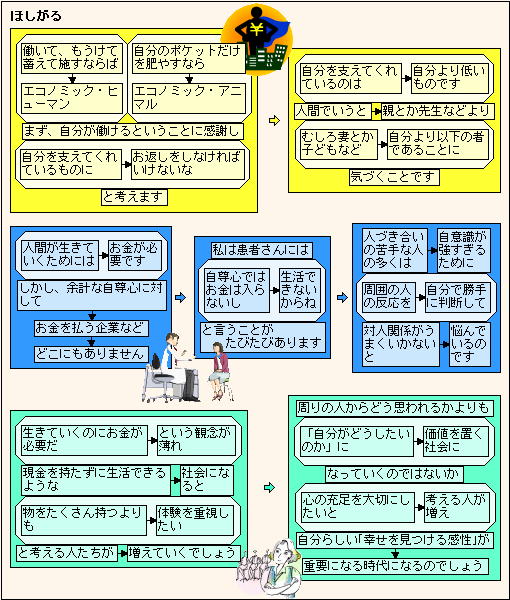

物をたくさん持つよりも体験を重視!

尾道 昔の船着き場が「福本渡船 ⇔ 駅前海岸」

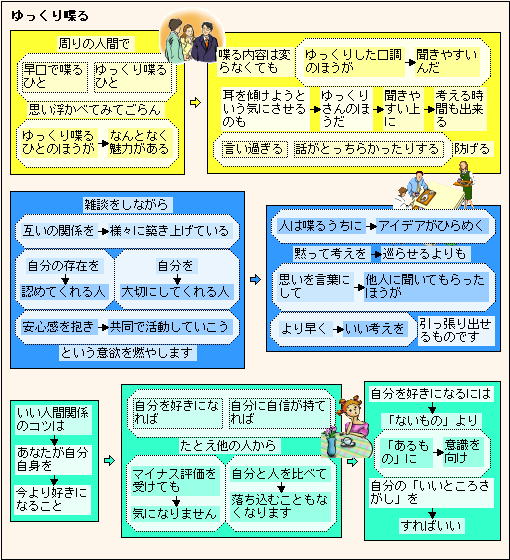

雑談をしながら互いの関係を築く!

海老名 大型の一間社流造「有鹿神社」

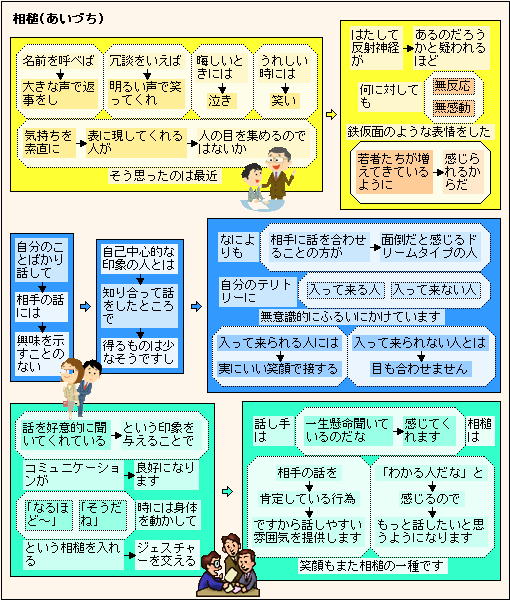

相槌は、話を好意的に聞いてくれている!

鎌倉 源氏と鎌倉のつながりのできた「元鶴岡八幡宮」

元八幡は、相模守(さがみのかみ)であった源頼義(みなもとのよりよし)が京都の石清水(いわしみず)八幡宮に戦勝を祈願し、前九年の役(えき)(1051~1062年)で、奥州(今の東北)の豪族の阿部頼時(よりとき)・貞任(さだとう)に勝って京へ帰る途中、1063年(康平6年)に鎌倉に立ち寄り、由比郷鶴岡(ゆいごうつるがおか)のこの地に源氏の守り神である石清水八幡宮の祭神を移してまつって建てたと伝えています。

後三年の役(えき)のとき、頼義の子の義家(よしいえ)が戦勝を祈り、社殿を修理したと伝えています。

1180年(治承4年)、鎌倉を根拠地としで鎌倉幕府を開いた源頼朝(みなもとのよりとも)が、現在の八幡宮がある元八幡と呼ばれていますが、正しい名は由比若宮です。

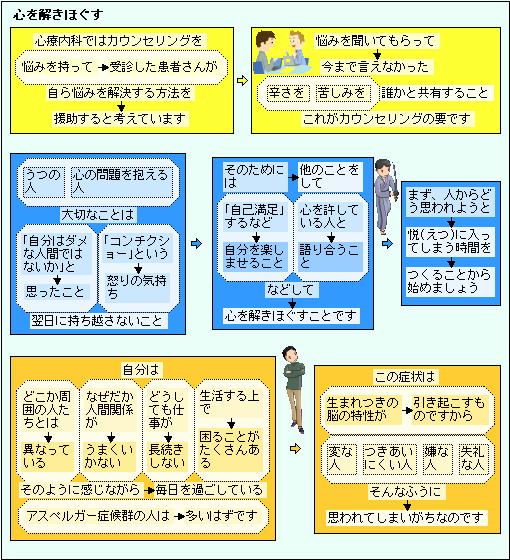

まず、心を解きほぐす!

尾道 生口島 奈良・平安時代を参考「耕三寺」三段部分

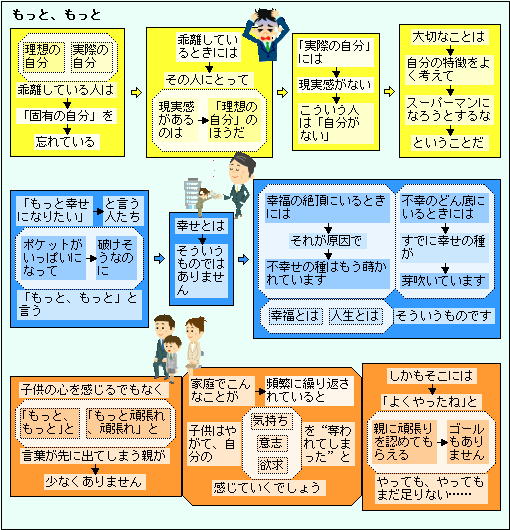

「もっと、もっと」と!

なぜ、自分より下の人や子供に、「もっとガンバレ」と言ってしまうのでしょうか?

取り組み方を、具体的に「こう考えれば……」と方向を示す言葉が必要なのでしょうね。

知識教育が進んだ結果、自分でいろいろな情報を五感で収集し、それをもとに対応策を考える人が少なくなってしまいました。むかしのように「やって見せて、見て盗め」が成立しにくくなっています。

知識は、基本的には過去のもの、そして、何かしらの資料、あるいは測定が出来るもので成り立っています。

最近、研究者の方のラジオ番組を文字化しました。それと、その研究者の方の本を読んでみると、ラジオの方が参考になりました。

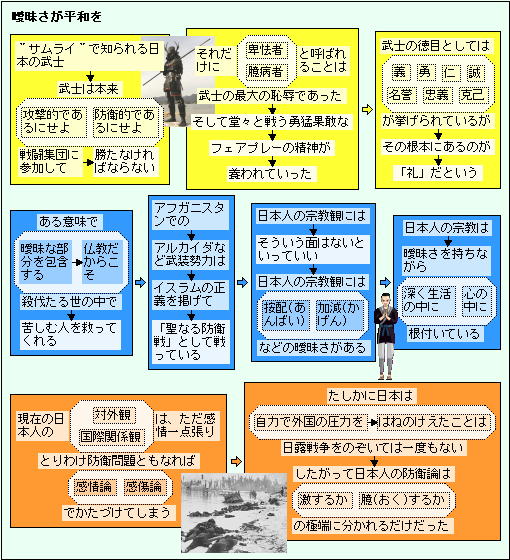

本は、既に確定したものを修飾した表現になっています。しかし、ラジオでは「……かもしれないですね」という情報も含まれています。多少曖昧でも、それで良いのでは、と思います!

座間 鈴鹿郷神社の神輿が海上を渡御し漂着「鈴鹿明神社」

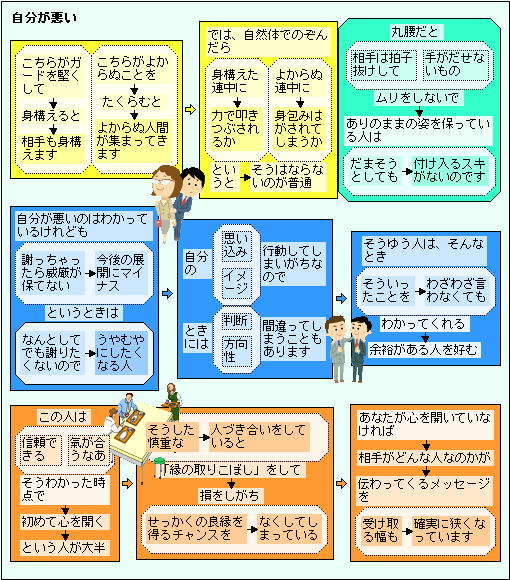

悪いのはわかっているけれども!

福山 古くからの航路、航海安全を祈願「阿武兎観音」

殺伐たる世の中で「曖昧さ」が平和を!

鎌倉 このあたり源義朝の屋敷のあった「寿福寺」

まず傾聴することに専念すること!

尾道 行基菩薩創建と伝えられる「西国寺」

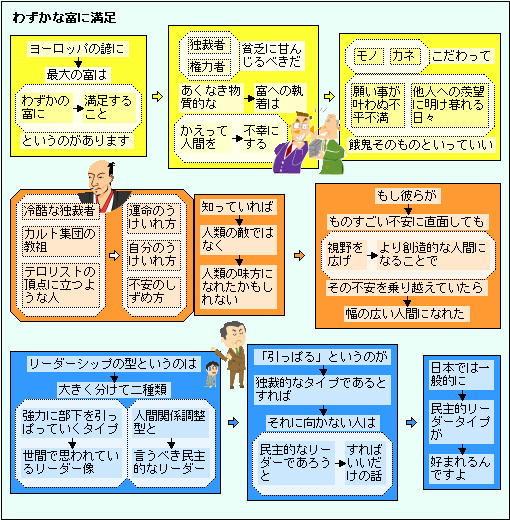

最大の富はわずかな富に満足すること!

座間 日蓮が立ち寄り休息をされた「圓教寺」

円教寺に伝わる話

鈴木弥太郎貞勝は、龍ノ口で日蓮上人に向かって振り上げられたものの、光る玉の出現で3つに折れた刀、「蛇胴丸」を作った人。

そしてあの事件の翌日9月13日、昨夜のうわさを聞きつけた鈴木弥太郎貞勝が、依知の本間屋敷に向かって相模川を渡る前にぜひ自宅にお立ち寄り下さいと申し出たことにより日蓮の一行は貞勝の屋敷で休息を取ることになりました。 このとき貞勝は日蓮の教えに入信し、円教坊(えんきょうぼう)という名をいただきました。円教坊はこのあたりの水が刀作りに適さないことを話すと、日蓮は石に南無妙法蓮華経の文字を書き、「三十番神」(さんじゅうばんじん)をまつって地面を掘りました。その時わき出た泉がこの番神水だというのです。