| 年齢を重ねるにしたがって、知識や経験は深くなります。ただし、問題があります。年齢を重ねた結果として思考の視野が狭くなることです。興味の範囲が狭くなることです。その結果、範囲外のことについては、興味が持てなくなり、情報があったとしても、それを生かすことが出来なくなってきます。 情報の更新ができないまま、古くなった経験値の視点で世の中を見ていますので、現代の変化の激しい時代には、なかなかついて行けないことが多くなってきます。 産業革命、そして、昨今の情報革命についていくのは、今までの発想ではついていけないのです! |

2022年のアーカイブ

尾道 天神さまの霊験碑「御袖天満宮」へ

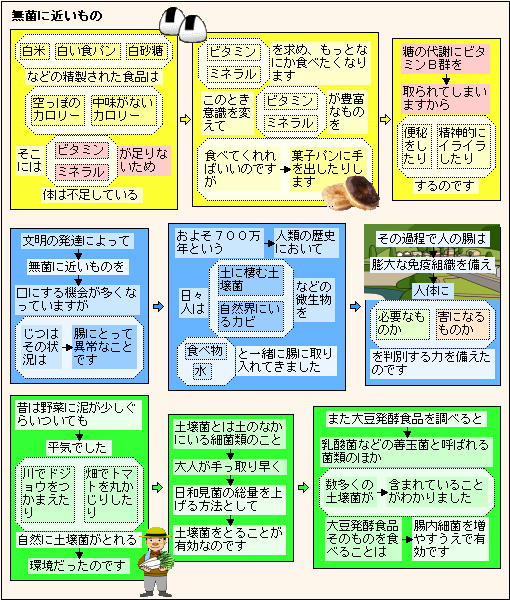

無菌に近いものを口にする機会が多い!

| 人類の歴史において、米とか麦を食べ始めたのは最近のわずか1%の期間です。それまでは、動物の肉、果実、根菜などを食べていたのでしょう。 農耕が始まる前の99%の期間でヒトの体の基本ができてきました。それまでは、多くの人が一箇所に定住することはなく、食料や水がなくなれば、分散して移動して食料や水を入手していたのでしょう。 しかし、人が定住するようになり、農耕が始まり、多くの人が一箇所で暮らすようになり、病気も増えてきました。 それが150年ほど前に産業革命がはじまり、厖大な人達が狭い地域に暮らすようになり、その結果、病気の種類も増え、危険度もより高まってきています。薬があるものは乗り越えられるようになっていますが、薬がなければ危険度は高まっているのでしょう! |

鎌倉 島津氏によって建てられた「源頼朝の墓」

| 1779年、薩摩藩主・島津重豪(頼朝の隠し子の子孫?)が、石段を設けてその上に建てたのが、この墓。 1198年12月27日源頼朝御家人の稲毛重成の亡妻の供養のために、相模川にかけた橋の完成祝いに出掛け、その帰り稲村ガ崎で落馬した。その落馬が原因で、1199翌年1月13日に53歳で亡くなった。大倉法華堂(現在の白旗神社)に葬むられた。 現在の墓は白旗神社のすぐ横の階段を登った所にあり、江戸時代に島津氏によって建てられたもので、高さ186cmの五層の石塔である。 1196年から頼朝が亡くなった1199年までの3年間、鎌倉幕府の公式記録「吾妻鏡」から頼朝の死亡に関する記録が抜けている(仏事の記録はあり)。頼朝の死は謎に包まれていると言われている。 |

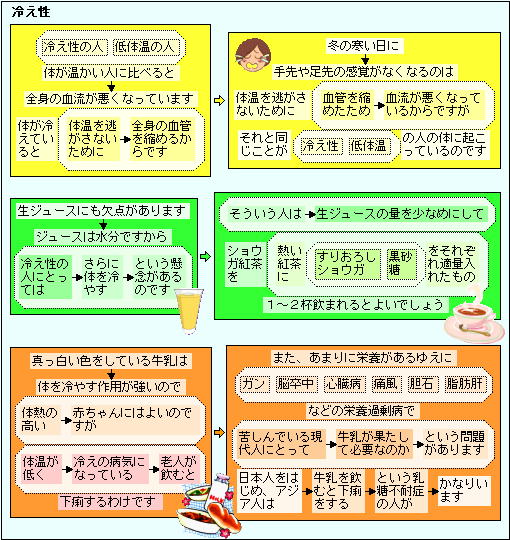

冷え性の人血流が悪い!

厚木 大江広元の四男毛利季光と係わりが「光福寺」

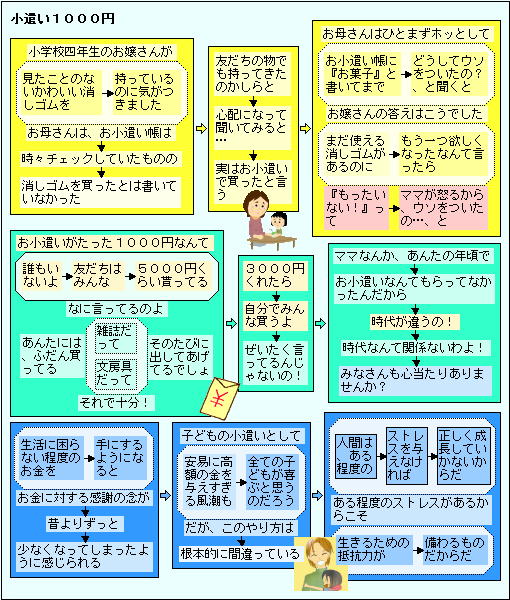

お小遣いがたった1000円なんて!

鎌倉 由比若宮、由比八幡宮ともいう「元鶴岡八幡宮」

| 元八幡は、相模守(さがみのかみ)であった源頼義(よりよし)が京都の石清水八幡宮に戦勝を祈願し、前九年の役(えき)(1051~1062年)で、奥州の豪族の阿部頼時(よりとき)・貞任(さだとう)に勝って京へ帰る途中、1063年(康平6年)に鎌倉に立ち寄り、由比郷鶴岡(ゆいごうつるがおか)のこの地に源氏の守り神である石清水八幡宮の祭神を移してまつって建てたと伝えています。 後三年の役のとき、頼義の子の義家(よしいえ)が戦勝を祈り、社殿を修理したと伝えています。 1180年(治承4年)、鎌倉を根拠地としで鎌倉幕府を開いた源頼朝(よりとも)が、現在の八幡宮がある元八幡と呼ばれていますが、正しい名は由比若宮です。 |

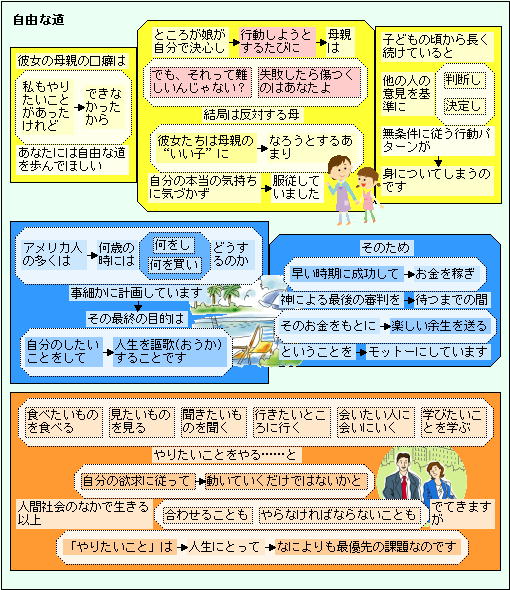

あなたには自由な道を歩んでほしい!

尾道 こんなところが蔵王権現「日比崎 石仏群」

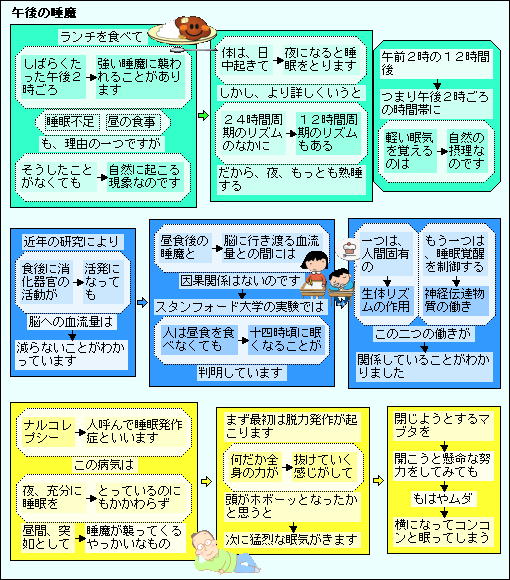

午後2時ごろ強い睡魔に襲われることが!

鎌倉 平政子(後世に北条政子と呼ばれた)の墓がある「寿福寺」

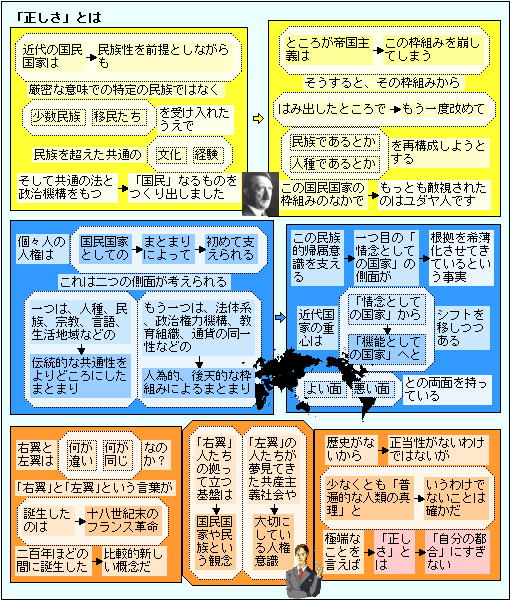

「正しさ」とは「自分の都合」にすぎない!

| 自分が正しいと子供のときから主張しながら育ちます。しかし、なかなかそれが「自分の都合からくる主張」だとは気がつきません。なぜなのでしょうか? これは大人になっても変わりません。ただ、主張の頑固さの程度は風土によって違っているようです。 日本は自分の主張にそれほど強くこだわっていないようです。それは、災害の多い自然環境から学んで来たのでしょうか。 台風、地震、津波、火山噴火、干ばつなど、予測がつかない自然災害が多く、なかなか論理的には対応できなかった環境の中で、なんとか対応していかなければいけなかった。その結果、自己主張より、今置かれている環境の中で、何をしなければならないか、という命題の中で生き続けてきた結果なのでしょう。 ただ、日本でも都会暮らしの人達は、どちらかというと自己主張が強いようです。これも自然環境の違いなのでしょうね! |

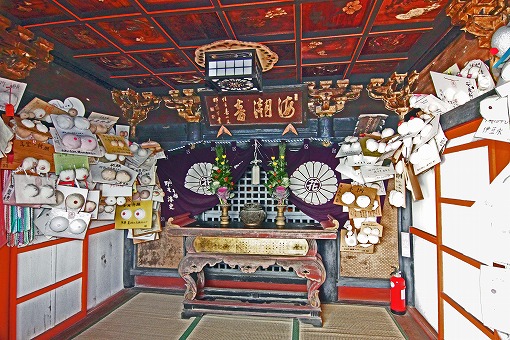

福山 石仏を網で引き上げ岬に安置「阿武兎観音」

| けわしい海食崖が続く沼隈半島の南端、阿伏兎岬は奇勝として知られ、岬の突端の断崖に立つ磐台寺観音堂は阿伏兎観音と呼ばれ、昔から海上交通の人びとの信仰を多く集めてきた。 観音堂は、寛和の頃(986)花山法皇が、このあたり一帯の海上を往来する船の航海安全を祈願して岬の岩上に十一面観音石像を安置したのが開基と伝える。 後、毛利輝元が再興し、福山藩主の水野勝種によって、現在の磐台寺境内の形をほぼ整えた。 磐台寺観音堂と客殿は、室町時代の建築様式で知られている。 本尊の十一面観音は、子授け・安産.航海安全の祈願所として広く信仰を集めてきた。壁一面に、奉納された“おっぱい絵馬”が飾られています。 朱塗りの観音堂は、海からの眺望は絶品で、観音堂の眼下に広がる燧灘の展望もすばらしい。 |

休眠から目覚める仕組みは?

| 植物は、条件さえ揃えば芽を出すと思っていましたが、そうでもないようです。多少条件が異なった環境で発芽することで、色々な場所で生き残こってきたのですね。 ただし、人間が植えている植物は、人間の都合で、同じ条件で発芽するように改良しています。このため環境の変化が起きてしまうと、今までの植物は植えることが出来なくなってしまいます。環境変化に対応できるまでは、食糧危機になってしまいますね。 環境の変化が激しい時代に対応するには、大量生産・大量消費は大変危険な考え方になる可能性があるようです。 近いうちに、秘境で暮らす人達から、多くの学びを得なければならない時が来るのでしょうか。単に暮らし方だけでなく、何代も続く体質づくりも学ばなければならない時が来てしまうのでしょうか。産業革命以降の資産を捨てて! |

鎌倉 鎌倉最古の厄除開運の神社「八雲神社」

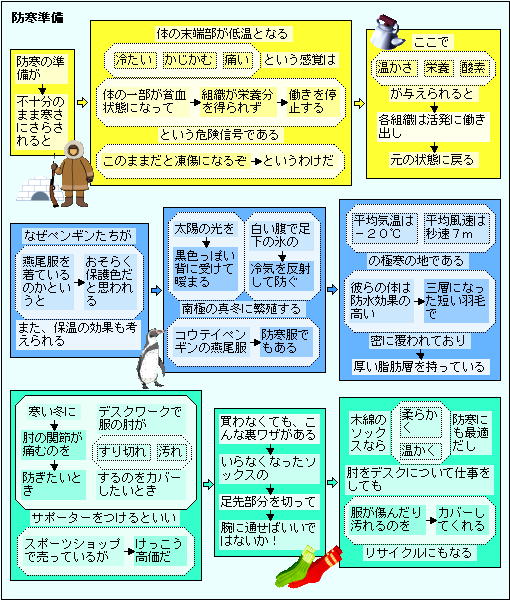

防寒の準備は大事!

| ヒマラヤに登っている人達で、指を失ったなどの報道を目にします。しかし、防寒対策はつい簡単な対応で済ましてしまいます。自分はヒマラヤには行かないので安心しているのでしょうか? それとも、極度の寒さを体験しないと考えないのでしょうか? ヒトが数十万年生き残ってきたのは、生命に関わる危険な環境でも、それほど怖さを感じないようにすることが、生き残り作戦としてより有効な結果を出しているようです。というより、危険をあまり感じないヒトが生き残ってきたのでしょう。 いま蔓延しているコロナウイルスも、感染力の増加や重症化へのウイルス変異の可能性がある中で、「感染の恐れに対する不安の強弱」は、ヒトの生き残りにどのような結果をもたらすのでしょうか? |

尾道 村上水軍の信仰を集めた「光明寺」

| 834~847年、円仁和尚の草創といわれています。元々は天台宗のお寺でしたが、1336年に浄土宗に改宗されました。室町時代には村上水軍の信仰を集め、1588年、豊臣秀吉の「海上鎮圧令」により武士を捨て回漕問屋へと生業を変えた後も檀家として寺を支えました。 またこの寺には尾道ゆかりの第12代横綱・陣幕久五郎の墓があり、彼を顕彰した手形付きの記念碑があります。 むかし尾道でも相撲の興業があり、その関係で横綱陣幕久五郎の碑があるのでしょう。陣幕久五郎の出身は東出雲(現松江市)出身ですが、出雲と尾道は出雲街道で結ばれており、石見銀山の銀も尾道まで陸路で運ばれ、尾道から船に乗せ替えて運んでいたものもあり、つながりが強かったそうです。 |

座間 悪疫流行の折に飯綱権を祀る「座間神社」

| 「相模の飯綱さま」と親しまれている当神社の創祀は神代と云われています。 一つは欽明天皇の御代(539~571)に、坐摩郷(座間の古名)に悪疫が流行した折に飯綱権現の化身である白衣の老人が現われ、崖下の森の中に湧く清水を使うようにすすめたので、村人がそのすすめに従ったところ、悪疫はやみました。そこで飯綱権現を祀ったという。 また、仏教が日本に伝わったときでもあります。仏教はインドにうまれて中国や朝鮮半島から日本に伝わった。最初の仏教公伝は欽明天皇十三年(552)でした。百済の聖明王が日本に仏教を伝え、そして「仏教を受け入れなさい」ということを手紙に書いて送ってきた時のことです。このとき欽明天皇は、側近の人たちに「どうしようか」と相談をしました。この時、この問題に対して賛成をしたのが蘇我氏です。そして反対をしたのは、物部氏と中臣氏だそうです。 |

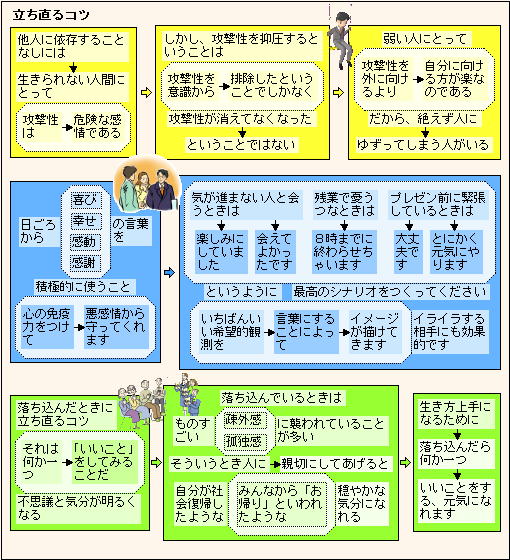

落ち込んだときに立ち直るコツ!

| どうしても苦手な人がおられます。どうしていますか? 攻撃的になっていませんか? むかしは「おべんちゃら」といって、口先だけで御機嫌をとろうとすることをいいました。あまり印象が良いとは言えない言葉ですが、これも人付き合いの智慧ですね。 よく「気持ちが落ち込んだとき、表情だけで良いので笑い顔をつくりなさい」と言われています。表情が笑顔になると、気持ちをリラックスさせる物質が分泌されるようです。これと同じで、イヤな相手と会うとき「楽しみにしていました」と言ってみると、イヤな気分が薄れてくることもあるのでしょう。 相手が喜ぶ演技を、どんどんレベルアップして、最高のシナリオをつくり続けましょう。そして、どんな人でにあっても、自然に気分良く接することができるようになると良いですね! |