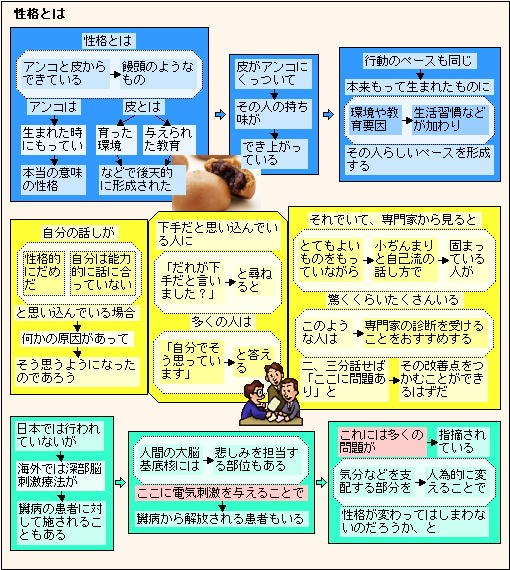

「自分は○○だ」と思い込んでいませんか? その多くは、自分だけの思い込みで、なおかつ、自分の一人で思っていることが多いようです。

むかしと違って、「多様さが求められない」、あるいは、「1つのだけ答え」を求めるようになっているようです。

もっと、多様性を受け入れ、曖昧さを認める社会になれば、精神的にはもっと楽に暮らせるのに、と思ってしまいます。

日本は、むかしから、神も仏も両立してきた社会です。答えというものは、1つではありませんでしたね!

6月 2022のアーカイブ

福山 鞆 福島正則が埋め立て陸続きに「圓福寺」

当寺院の建つ場所は大可島といい、鞆港の入り口に浮かぶ島だった。頂きには海城が築かれており、南北朝時代には北朝・足利幕府軍と南朝・後醍醐天皇軍との合戦の舞台となりました。

戦国時代には村上水軍の一族がこの海城を拠点にして、海上交通の要所・鞆の浦一帯の海上権を握っていました。

福島正則が鞆城を築いた慶長年間(1600年頃)に、埋め立てによって大可島が陸続きとなりました。城は廃城となり、慶長15年(1610年)頃に大可島城(たいがしましろ)の跡地に移転し、建造されたと伝えられています。江戸時代は真言宗明王院の末寺となっていました。朝鮮通信使が来日した際には上官が宿泊しました。

いろは丸沈没事件の談判の際、紀州藩の宿舎に使用されました。

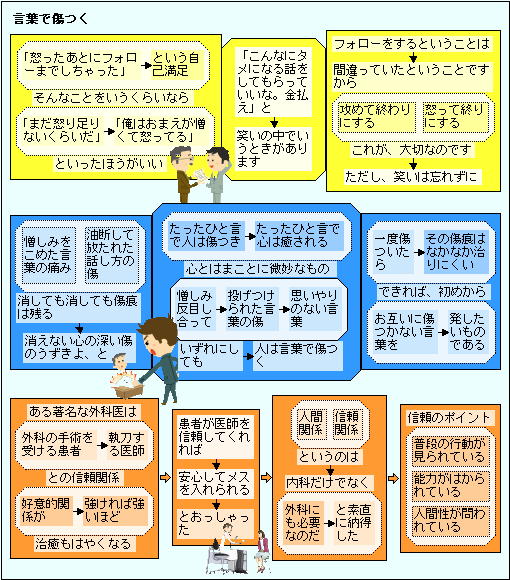

人はことばで傷つく、なかなか治りにくい!

尾道 岩に彫られた十六羅漢「済法寺裏山」

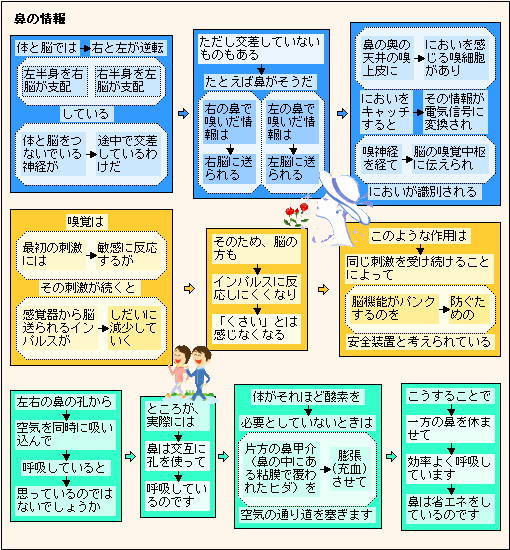

呼吸は鼻を交互に孔を使ってしているのです!

鎌倉 四季の花が楽しめる「長谷寺」

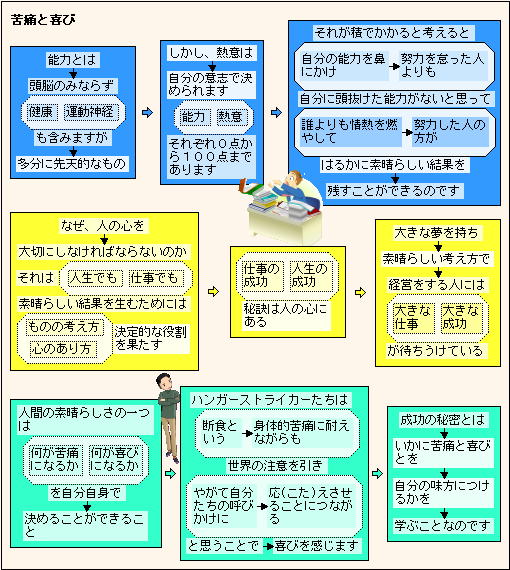

アメとムチの使い分けに工夫を!

上司が部下を使うとき、どのようにすべきか意識していますか?

パワーハラスメントのニュースがよく流れます。上司の方も気を使う時代です。どの程度が良いのか、難しいですね。

日本の教育は、答えが一つしかない教育を受けています。そのため、一つの言葉に、いろいろな意味が含まれていることをあまり考えません。ある意味、単純な解釈しかしないこともあります。

愛情が隠されているきびしい言葉は、表面のきびしさだけで受け取ってしまうこともあります。難しいですね!

相模原市南西 庚申信仰の本尊を祀る「勝源寺」

勝坂の金沢山勝源寺は、曹洞宗愛甲郡小野竜鳳寺末で開山は笑山充間(寛永五年没)、開基は村民伊右衛門(寛永10年没)である。ここの青面金剛は明治時代に養蚕祈願の庚申さまとして賑わったお寺です。

青面金剛は中国の道教が基礎となった庚申信仰の本尊です。庚申信仰では、人の身体には三匹の虫「三戸(さんし)」がいて、庚申の日の夜には人が寝ている間に抜け出し、天帝に宿主の罪科を報告すると考えられています。悪行が伝わると寿命を短くされてしまうため、皆で集まって徹夜する「庚申待ち」という風習が生まれました。

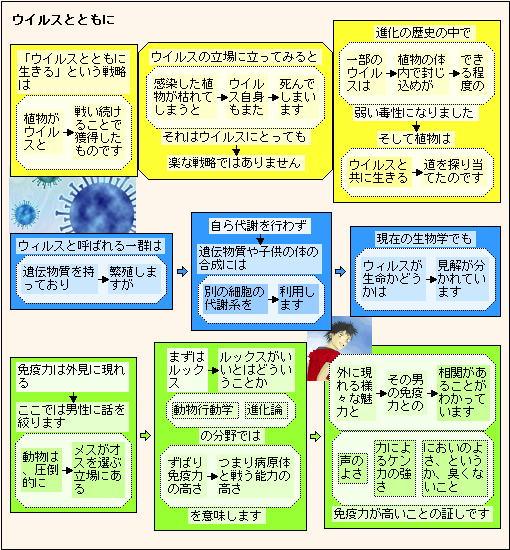

ウイルスとともに生きる、という戦略!

厚木 弘法大師の伝説、荻野川「秋葉神社」

【石になったサト芋】

今から約1200年前(8百年代)、全国を行脚していた弘法大師は、ある夏の日、この荻野にさしかかりました。すると、一人の農婦が、源氏河原で取りたてのサト芋をざるで洗っていました。土手の上から、それを見た大師は、イモを洗う農婦の見事さに見とれてしまい、いつの間にか、その農婦の後ろまで近寄っていました。そして、丁寧に頭を下げた大師は、その農婦に「私は旅をしている者です。この辺りは山が多く、宿屋もありません。すまないが、そのサト芋を恵んではくれませんか」と話し掛けました。ところが、その農婦は「このサト芋は石のように硬いので食ぺられません。水も少ないので……」と、大師(頼みを何となく断わりました。………

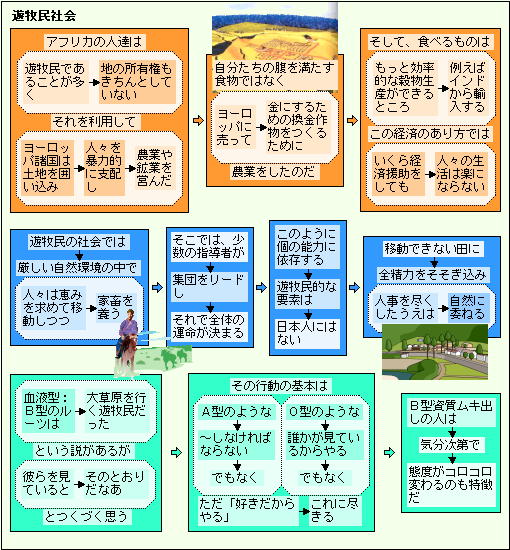

遊牧民の社会では少数の指導者がリード!

遊牧民社会では、少数の指導者が集団をリードする社会という。

日本では、そんな傾向は感じられないのですが、平安時代までは貴族とインテリが政治を行っていたようですから、日本もむかしは、少数の指導者がリードする社会だったのかも知れないですね。

平安時代の終わり頃に、法然が庶民を対象に念仏宗教をはじめ、いろいろな宗派が生まれ、庶民が集団としての力を持ち始めました。

その結果、徴税がうまくゆかなくなり、貴族達が武士に徴税を委託し、武士が力を持ち始め、武家社会が始まったのですが、庶民は集団の力に目覚めたまま、現代まで続いているのでしょう。

遊牧民社会では、庶民がなかなか集団の力を育てることなく、現代まで来たのでしょうか?

鎌倉 龍口寺輪番でもっとも早く建てられた「本龍寺」

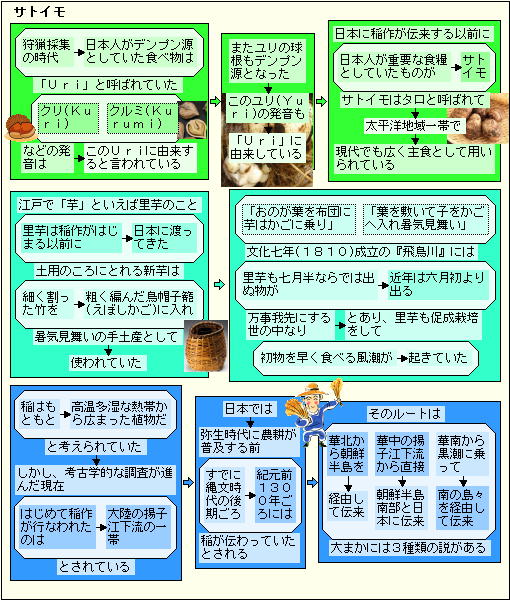

日本に稲作が伝来する以前はサトイモ重要な食料!

尾道 瑠璃山という別名を持つ「浄土寺山山頂」

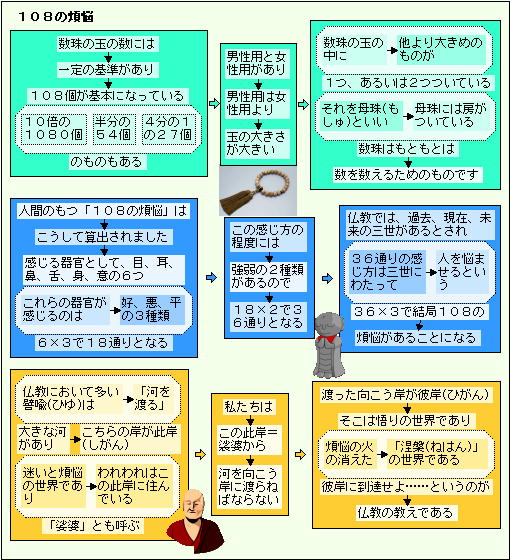

人間のもつ「108の煩悩」とは!

日本では、宗教についてもある意味「曖昧」が許容されています。多くの人は、あるときは神社へ、あるときはお寺に行きます。観光の時は、神社も、お寺も見て回ります。

この曖昧さが、思い込みの思想にとらわれることなく、たとえば、太平洋戦争後の世の中の変化が出来たのでしょう。

大乗仏教は、僧侶にならなくても涅槃の世界に行くことが出来ます。僧侶にならなくても良いのです。これも小乗仏教から見れば「曖昧」と見えることでしょう。

平安末期から始まった、お経を唱えれば極楽に行ける、という方法で、庶民の結団力が生まれ、それから庶民の力を評価する政治体制も、徐々に発達してきました。

一神教のように、宗教で人民を支配するのではなく、庶民を見据えながら政治を行う状況が、発展したり、衰退したりしながら、進歩してきたのでしょう!