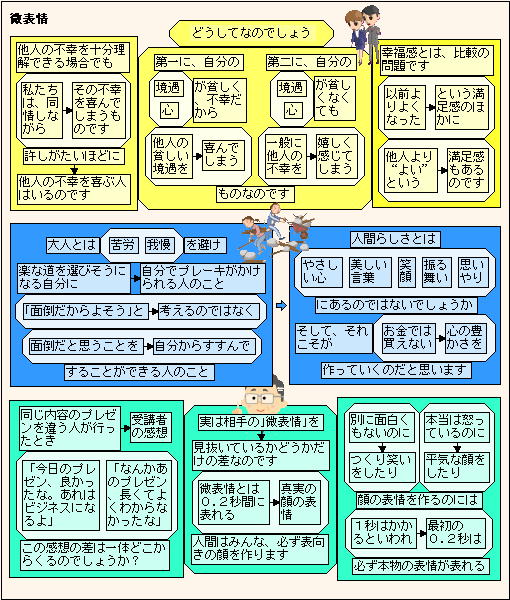

| 「微表情」というものがあるそうです。何かに反応する瞬間(0.2秒)に現れる顔の真実の表情です。その瞬間を見逃すと、場合によっては「造られた表向きの表情」になってしまいます。 子供達は、大人より微妙な顔の表情を見分ける力が備わっているようです。やはり、この瞬間的な微表情を見逃してはいないのでしょう。 そう言えば、初めて行った町で子供に挨拶をされることがあります。その土地の風土も関係しているのでしょうが、どうも皆には挨拶はしていないようです。何かしらの情報を感じて挨拶をしているのでしょうか? |

2021年のアーカイブ

福山 鞆 「こがらっさん」の愛称の「小烏神社」

| 祭神の小烏大明神は(別称:建角身神(八咫烏))。 建角身神(八咫烏)は『古事記』『日本書紀』によると神産霊神(神産巣日神)のお孫神で神徳高く、国土開拓のために産霊の威徳をもって、神武天皇ご東征の折には先導を務めた。皇軍が熊野山中で荒ぶる神々に苦戦を強いられると、建角身神は八咫烏(やたがらす)に化身し、賊軍の説得に努め、土着の神々を服属させると、ついには皇軍を大和国へと導き、大和平定に多大な功績をたてられた。 小烏大明神は古来より、国家国民の安穏をご祈願する土地の守護神であり、厄除け、家内安全など人々の暮らしを守る神として、また農耕をひろめ民生の安定に努められたことにより五穀豊穣、殖産興業、商売繁盛など、そして御子神玉依姫を儲けられたことから、縁結び、子育ての神として今日まで篤く信仰されています。一方で、八咫烏(やたがらす)としてのご功績により、導きの神として方除け、交通・旅行安全など多方面に御神徳を顕わしておられるのです。 |

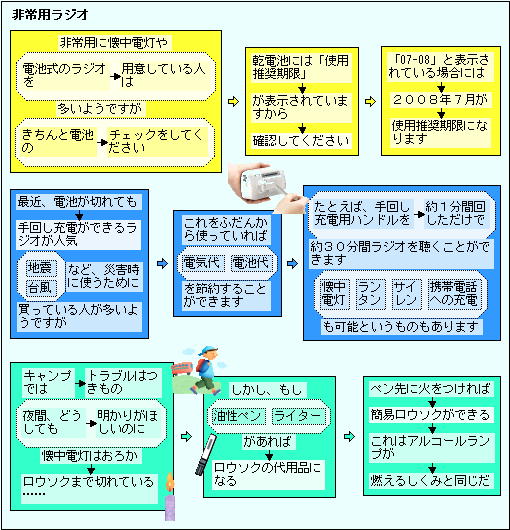

手回し充電ができるラジオが人気!

尾道 クスノキが群生、幹は約8mも「艮神社」

| 艮神社は尾道で最初にできた神社で、806年の鎮座です。806年というと平安時代の初めで、千光寺と艮神社は創建の年が同じになっています。 同時期にこんな大きな神社と山にへばりつくような寺が建てられたのです。千光寺の工事はさぞ大変だったのでしょう。しかし、なぜこんなに近くに同時に大きな寺と神社を建てなければならなかったのでしょうか。 拝殿は、切妻造に掘立柱を基礎とした「神明造り」で、江戸末期に再建されました。 境内には、かつて艮神の南に形成されていた鍛冶屋町の者たちによって祀られていた金山神社があります。また当神社にはクスノキが群生し、最大のものは高さ約25m、幹は約8mにもなる大木で、樹齢900年とも推定されておリ、広島県天然記念物に指定されています。 |

争いたくないのに争ってしまう!

| 他人との争いが起きるとき、「相手が悪い」、そして「自分は正しい」が基本にあります。ということは、争いの背景には「自己主張することは当然」という思いがあるのでしょう。 この「自己主張は、本当に当然なことなのでしょうか?」と考えてみたことはほとんどありませんね。ほとんどの国は、自己主張は当然の権利として、その上で社会が成り立っているようです。 日本もそうなのですが、自己の主張する力が他の国より弱いようです。そこに「曖昧な部分」があり、その曖昧な部分を、人々が自分流に解釈し、行動しているようです。 災害が多く、山が多く、狭い国土で暮らさなければならない宿命なのでしょうか? そんな自己主張だけでは生きていけない環境の中で、周りを気にしながら、自己主張との妥協を図りながら、暮らしてきた環境が、新コロナ対策に対しても効果を発揮しているのでしょうか! |

鎌倉 立正安国論御勘由来の大きな石碑「光則寺」

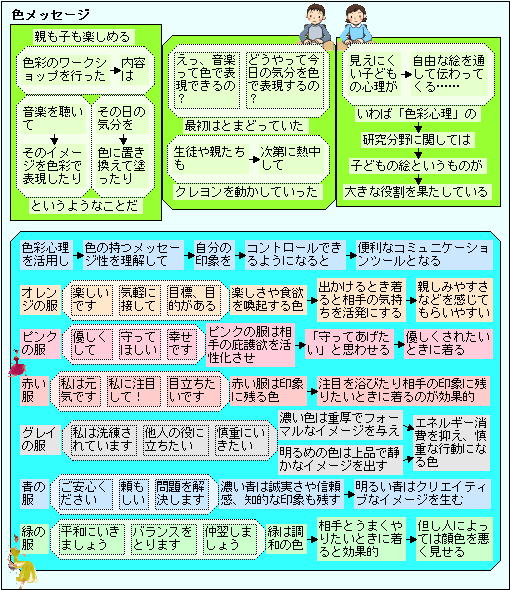

色の持つメッセージ性!

愛川 相模の国峰として盛えていた「八菅神社」

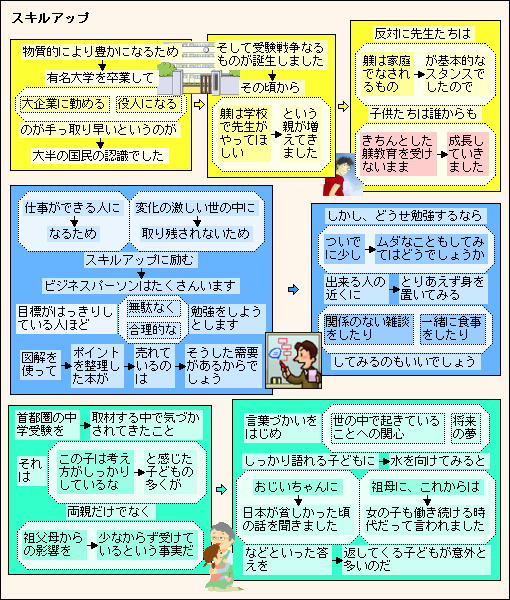

知識は「広く」から、そして「深く」へ、そして「広く」へ!

尾道 裏山に岩に刻まれた仏像群が「済法寺」

出来る人の近くに身を置いてみる!

| 脳波「周辺抑制」と言われるように、サーチライトのような見方をする機能があります。専門家は、そのような見方の訓練を積み重ねているようです。しかし、これでは変化の時代に対応できないのでしょう。 本当の変化の時代に入ってきた現在、今までは、ある意味「答えは一つ」を基本にしていました。しかし、新コロナの蔓延、地球の温暖化、地球人口の増加など、過去の経験があまり役に立たなくなってきています。 変化を求められる時代になってきていますが、製造業においては、部品供給の海外依存が多く、それらの製造や設計技術にふれる機会も少なくなっており、基本にふれることが少なくなっています。 大きな変化に対応するには、基本を知って、それから、現状を知って、そして知恵を絞るしかないのでしょう。 子供時代から、いろいろなものや人にふれ、多彩な見る目を育てておきたいものです! |

鎌倉 明治維新で実現した王政復古「葛原岡神社」

キリスト教ではハトは聖霊の象徴だった!

| ハトは平和の象徴とされています。旧約聖書のノアの箱舟が由来だと考えられています。しかし、伝書鳩は紀元前5千年とか、紀元前3千年のエジプトで通信手段として使われており、ローマ帝国では軍事用の通信手段として使われていました。 日本でも八幡神の使いはハトで、八幡神は源氏の氏神で武神です。尾道の古いお寺には「源氏は伝書鳩を使うことが出来、平家は使えなかった」という言い伝えがあるそうです。 第二次世界大戦で日本軍のタイの通信部隊の人は、「無線はあったが、発電機は重く、山があると無線は届かない。伝書鳩の中には10日も同じ場所にいれば、その場所を覚えるので、軽くて大変有効な通信手段だった」と言っておられたそうです。 これらのことが関係しているのかわかりませんが、最近は平和の象徴としてのハトの出番が少なくなっていますね! |

福山 鞆 元は金宝寺、室町時代寺社名と歴史を換えた「安国寺」

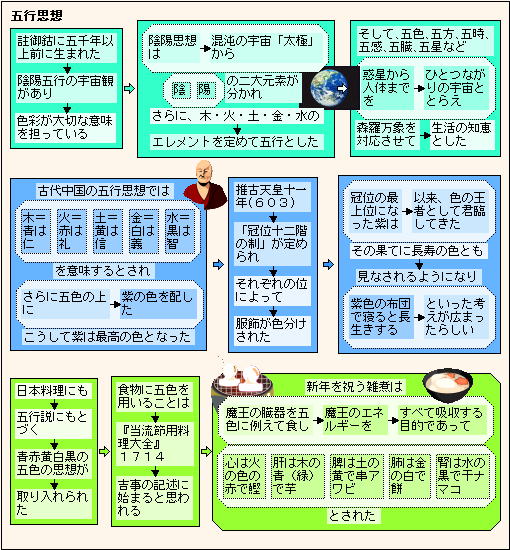

古代中国の五行思想が雑煮にも!

尾道 熊野神社から福善寺「丹花小路」

JRの線路が敷かれる前は、ほぼ真っ直ぐに行くことができたのですが、踏切がないため遠回りになります。

江戸時代には、石見銀山の銀を運ぶ通路(丹花小路)だったようです。

「丹花小路」

美しい天然の良港鶴湾にその昔、細長くせりだしていた丹花。鉄道以南唯一の高台としてその跡をとどめ、近所の人いがい通ることのなくなった丹花小路(元は長江一丁目荒神社前から久保一丁目橋本玩具店前)の中間あたりにスッキリした高さ2.1mの宮立型燈寵がたてる。

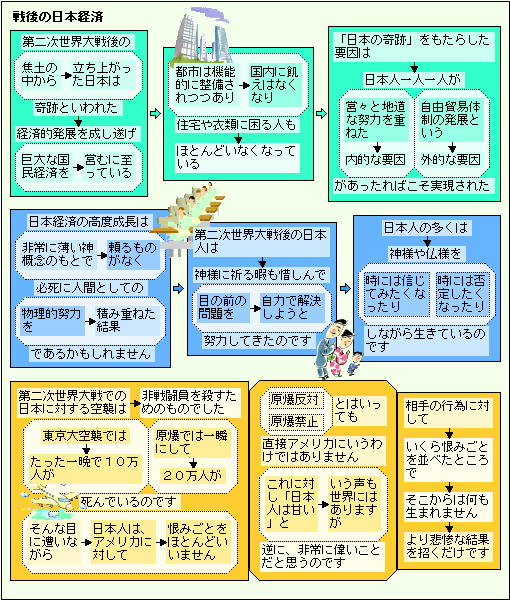

第二次世界大戦後の日本経済!

| 太平洋戦争の後、日本は焦土の中から立ち上がってきました。いままで、これは普通のことと思っていましたが、アフガニスタンの状況を見ると、国家という概念がつくれるのかどうかと考えてしまいます。 みんなで国づくりをするということはどうゆうことなのか? 戦後の日本人の多くは、どのような国をつくるかは曖昧だったような気がします。思想的には曖昧なまま、とにかく生活(食べること)を中心にして、前に進んでいたようです。そして、少し食べることに余裕が出来ると、たとえば、畑になっていた庭をもとに戻していました。こんなやり方でまとまって行けた風土が、戦後の経済復興を成し遂げたのでしょう。 日本の風土に「思想では飯は食えない」ということがあり、ほとんどの人が、どんな思想も受け入れることができ、良い・悪いはどうでもよい、悪ければ直せば良い、そして、直すことが出来る、という風土の基本になっていたのでしょう。 思想で人をリードし、違反したら罪に問うという指導者がいた時代は、日本では争いが多く発生していた時代のようです。一人の個人が、時と場合により神も仏も信じる、そして、普段は神も仏も意識にない、という風土が、おだやかな国にする原点にあるのでしょうか! |

厚木 秀吉の小田原攻めの際、兵火にかかった「法界寺」

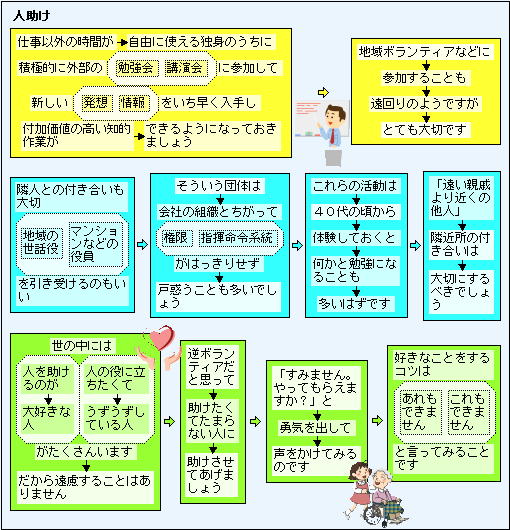

人を助けるのが大好きな人がたくさんいます!

| 「自由に考える」という習慣を、いつのまにか失っているのでは、と感じています。小学校から「テストで答えは一つ」という習慣がつき、マスコミでは専門家の解説がほとんどになり、専門家達は答えは一つ、と考えがちです。そんな情報ばかりが周りに溢れていると、自分が自由に考えたと想っても、他人の考えに支配されているのでしょう。 日本以外では、「答えは一つ」しか正解がないのですが、日本では「あれも正しい」、「これも正しい」ということが許されています。一人の人が、お寺に行くのも良い、神社に行くのもいい、「曖昧」が許されているのです。 だからこそ、いろいろな知識を自由に集め、その情報を組み合わせ、昨日考えていたことと、今日考えることは、違っても良いという自由があります。 Aさんとは“こう”、Bさんとは“そう”と、それぞれの場面に応じて良い方法が選ぶことがある程度は許されています。 ただし、その自由な対応の背後には、多くの知識があればあるほど、的確な対応になるのでしょう。いくつになっても、自分の得意分野以外の勉強も大事なのでしょうね! |

鎌倉 腰越 (旧)八王子社(現:小動神社)の別当寺「浄泉寺」

| 開山は空海と伝えられ、中興開山は、1558年(弘治4年)に没している元秀(げんしゅう)です。赤い山門を入ると、正面に本堂があります。本堂は公開されていませんが、本尊は左手に剣を持つ珍しい不動明王で、腕を前で交差させています(非公開)。 昔、神仏を一緒にまつっていた時代には、今の小動神社は八王子社と呼ばれ、浄泉寺はその別当寺となっていました。そのため、1917年(大正6年)まで、浄泉寺の住職が小動神社も管理していました。神仏分離令以後もこのような形をとっていたのは珍しいことです。こうしたことから、1333年(元弘3年) に新田義貞(にったよしさだ)が鎌倉攻めのときに八王子社に奉納した剣が、この寺に保存されていたことがあったといわれています。また文治年間(1185年ー1189年)に、佐々木盛綱(もりつな)が船上からこの寺を拝んだという話も残っています。 |