「負の気分」のとき、その負の気分を“悪い状態”と、とらえるようになったのでしょうか? やはり、人間の“生き残りに作戦”の影響があるのでしょうか? それとも、人間が“集団”で生きるようになって、その集団の中で、より有利に生きるために生じた機能なのでしょうか? どこかに研究した報告があるのでしょう!

2018年のアーカイブ

厚木 樹齢約500年のクスノキ「妻田薬師院」

努めて聞き役に徹する!

厚木 平家の落ち武者が祀った「春日神社」

ほめられて効果が高まる言葉を!

尾道 「天神坊」とも呼ばれた「大山寺」

古代、氷と水晶は同じものと!

鎌倉 七堂伽藍の大寺だった「海蔵寺」

最後に富士山が噴火したのは!

厚木 鋳物師が活動に因んでいる「鐘鋳神社」

多くの男の子たちは大人になりたくない!

厚木 温水(ぬるみず)の阿弥陀様「専念寺」

いつかは別れる日が訪れる!

鎌倉 目の神様として親しまれている「御霊神社」

縄文の昔から寄生虫と共生してきた!

厚木 馬の安全とその供養の「七沢観音寺」

トップを目指すのならば!

尾道 尾道で最初にできた神社「艮(うしとら)神社」

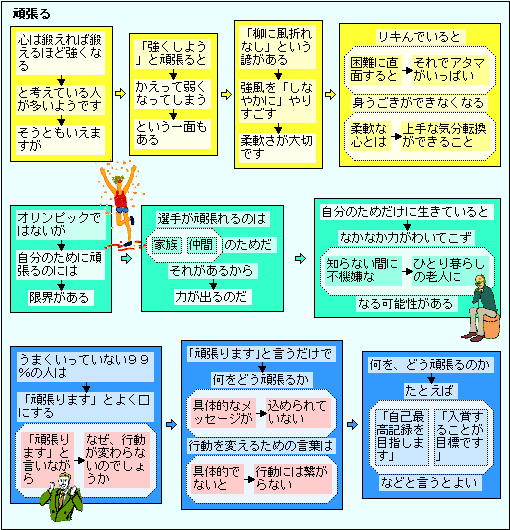

「頑張ります」は、“何をどうする”に!

鎌倉 北条方の戦死者を弔う「九品寺」

創建は1336年 九品寺は、新田義貞が京より招いた風航順西が開山。この地は義貞が鎌倉攻めの際に本陣を構えたところとされ、北条方の戦死者を弔うために建立された。

1333年 新田義貞は5月8日自国を出発、徐々に軍勢を整え、鎌倉に攻め上った。5月22日 稲村ケ崎で“剣を投じて奇跡”を起し、そして一気に中心に向かって侵攻。材木座海岸からまわりこんで、この地に陣を構えた。 町の中はあちらこちらに火が放たれ、猛火が罪のない人々を襲い、阿鼻地獄のようになった。

北条方も勇猛に戦ったが利あらず、同日東勝寺にて、北条高時はじめ多くの一族郎党、八百七十余人が自刃したと 伝えられている。『太平記』

鎌倉では唯一の義貞が建立した寺で、山門の「内裏山」、本堂の「九品寺」の掲額は、義貞の筆蹟と伝えられている。