祭神:応神天皇 ( おうじんてんのう )

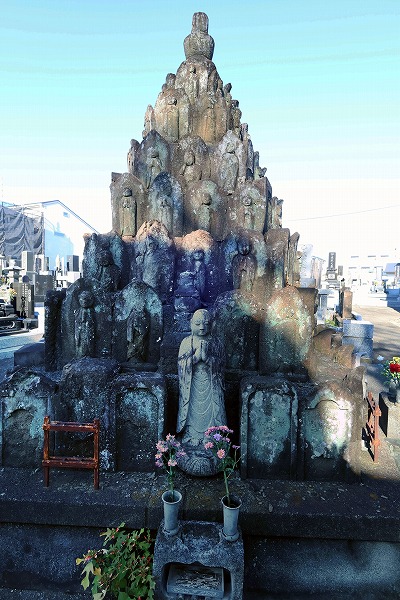

磯部八幡宮はもともと源氏の氏神であるとされ、境内には三社神、金刀比羅神社、山神宮、疱瘡神、稲荷社などが点在しているほか、御神像の仏弥陀が奉斉されています。

神社の創建時期は明らかでないが、1358年以前にはすでに旧磯部村の鎮守としてこの地で民衆の信仰を集めていたと見られています。

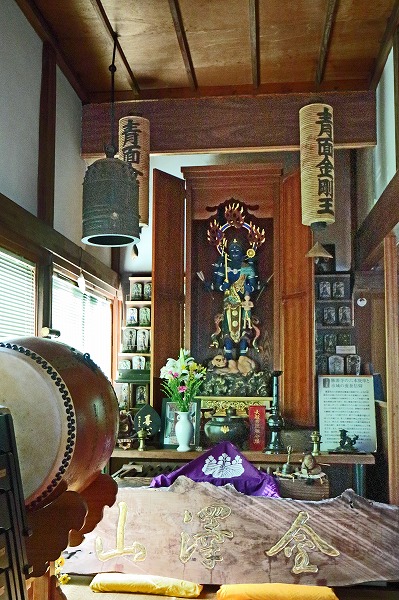

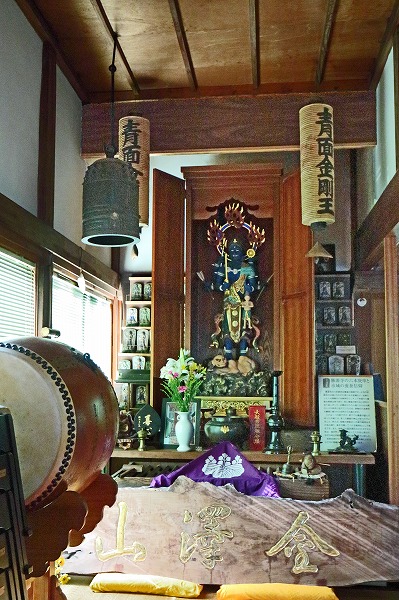

この社を開いたのは鎌倉から来訪した山伏祐圓で、別当は小田原玉瀧坊觸下の佛像院磯幡山神宮寺。1478年、太田道灌勢により陥落するまで磯部地内には城(城主長尾景春)がありました。

江戸時代には当社では山伏の修験が行われ、沢山の家業繁昌厄除の護摩が焚かれた。また、この地域は大山詣りの宿場のため境内は非常に賑わったと伝へられています。当時は対岸の依知山際等からも参拝があり、特に火渡りの護摩が有名でした。

明治始めの神仏混淆の禁止令により別当職が解かれ八幡大神となった。