開基は1367年に、尾道の人 万代道円の発願により、足利二代将軍義詮が父尊氏の遺志をついで工費を寄進し、普明国師を講じて開山したもので、宗旨は臨済宗、創建当時は東西三町にわたる宏荘な大寺院であった。本尊は宝冠の釈迦如来。

1389年3月、足利三代将軍義満は厳島参詣の帰途、船を天寧沖にとどめ舟橋をかけさせて上陸し、この寺に一泊して備後の守護山名氏の饗応を受けた。1688~1703年に、三原の宗光寺の一雲椿道によって再興され、そのとき改宗して曹洞宗になったが、1682年雷火のため全山消亡、わずかに後山の海雲塔を残すのみであった。

また本堂前の羅漢堂には、江戸中期から明治期にかけて檀信徒から寄進された五百羅漢像があり、本堂西側には古の山門の礎石という巨石を残している。

カテゴリーアーカイブ: 尾道

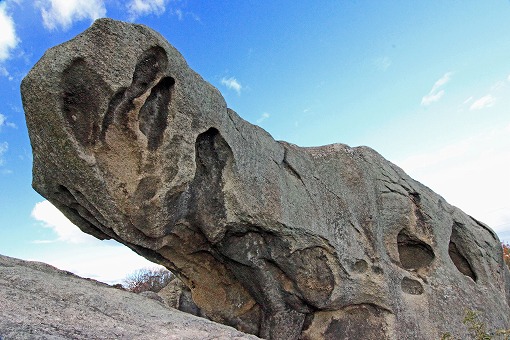

尾道 巨岩に不動明王が住む「不動岩」

浄土寺山は瑠璃山の別名をもつ。

その8合目あたりに巨石が「不動岩」です。巨岩に不動明王が刻まれています。

不動明王は、真言宗をはじめ、天台宗、禅宗、日蓮宗等の日本仏教の諸派および修験道で幅広く信仰されています。

密教の根本尊である大日如来の化身で「お不動さん」の名で親しまれ、大日大聖不動明王、無動明王、無動尊、不動尊などとも呼ばれており、特に日本において根強い信仰を得ております。真言宗では大日如来の脇待として、天台宗では在家の本尊として置かれる事もあります。

浄土寺山の麓に真言宗の浄土寺があり、不動明王を刻み込んだのでしょうか。

この巨石の上部が展望台になっています。上から岩を見ると、大阪城築城のため岩を割ろうとしたのか、彫ったくぼみがいくつかあります。

尾道 こんなところが「日比崎 石仏群 竜王山」

座間 行基が金光星の如く輝くのを見た「星谷寺」

星の谷観音堂が坂東八番の札所になったの源頼朝在世中のことと思われます。

この頃は今でも本堂山と呼ばれている400mほど北東の丘の中腹にあったと伝えられていますが、いつの時代か、相模野の野火が延焼して焼失、現在の地へ移ったといわれています。

戦国時代には北條氏の保護を受け、小田原から府中へ人至る街道上の宿泊所としても利用されましたが、徳川氏はあまり重要視せず、朱印地(非課税の領地)も三石しか与えませんでしたが、正保国図(元年・1644年)などには北相模で唯一(随一)の社寺として観音堂が書かれており、民衆の間には相当重視されていたものと思われます。

江戸時代に入り、天下が太平になると、民衆の間にも百ヵ所観音、あるいは、坂東三十三ヶ所参りが流行しました。市内で最古の百ヵ所参りの記念物は、星の谷観音堂にある貞四年(1687年)の額です。

(「座間むかしむかし 第二十六集」 座間市教育委員会 2004/3/30 発行 より)

尾道を代表する景勝の地「千光寺山頂」

尾道 天保大飢聾に本堂建替で人を救った「慈観寺」

本堂は、天保の大飢聾の際に、慧善事業とし豪商橋本竹下(ちっか)が出資して建築されたもの。

入母屋造、本瓦葺(平瓦と丸瓦を交互に使う)の二重屋根を持ち、虹梁や蟇股(かえるまた・柱や屋根の重さを支える部材)には忙ぎやかな彫刻が施されている。

江戸時代、天保の大飢饉の際、尾道地方にも困窮の難民が多く出たが、当時の町年寄橋本・竹下は、その救済事業として本堂の改築を発願し、1834年工を起し1837年竣工したのが現在の本堂である。

竹下はこの工事に難民を人夫として雇用し、尾道では一人の餓死者も出さなかった。

(参考:天明を挟んだ江戸時代の人口は、1780年2601万人→1792年2489万人 △112万人もの人口が減少したとも。)

尾道には時宗寺院が六ヶ寺、その一つ「海福寺」

尾道 生口島 1936年から建立が始まった「耕三寺」

尾道 応神天皇休息の地「亀山(久保)八幡神社」

尾道 行基菩薩創建と伝えられる「西国寺」

尾道 むかし北前船が寄港、今は「海の駅」

尾道市向島 はるか昔に人が造形した「岩屋山巨石」

岩屋山は補陀山(ほださん)西提寺の寺領で、現在は尾道大橋としまなみ海道によって、寺と岩屋山と分断されたかたちに見えますが、岩屋山と一体となる寺でした。

山号の「補陀山」は、観音普薩の住む所を意味します。だから尾道三山の三古刹(浄土寺、西国寺、千光寺) がすべて観音信仰で、それぞれの観音普確が岩屋山を見つめるように設計されたと考えることも可能です。

また、西提寺も岩屋山を向けて造営されており、尾道に古くからあったとされる浄土寺、西國寺、千光寺、そしてこの向島・西提寺をふくめた四つの古い寺がこの岩屋山を向けて造営されています。

四方から特定の山に向けて仏教寺院が造られた例が他にあるのでしょうか。何かが隠されている自然信仰の景観上に企てた陰陽思想と仏教信仰な気配がします。

(「隠された神話」 稲田全示著より)

尾道 瑠璃山という別名を持つ「浄土寺山山頂」

尾道 むかし北前船が寄港、今は「海の駅」

尾道 江戸時代、港の中心地「住吉神社」

尾道 天寧寺から信行寺の途中に「幸神社」跡

尾道 瀬戸田 現代のお寺ビジネス「耕三寺」

1936年から伽藍の建立が始められた新しい寺院で、日本各地の古建築を模して建てられた堂塔が建ち並び、「西の日光」とも呼ばれる。このうち、山門・本堂をはじめ15の建造物が国の登録有形文化財として登録されている。また、仏像、書画、茶道具などの美術品・文化財を多数所蔵し、寺全体が博物館法による博物館となっている。

このお寺さんは、見慣れたお寺さんとはかなり印象が違います。日本に仏教の布教を始めた当時の様子を、想像できると思います。仏教を普及するにあたっては、ディズニーランドのような手法が必要だったのでしょう。当時の庶民の住居は掘っ立て小屋のようなもので、今と比べれば、圧倒的に貧しい生活でした。そこに、このお寺さんのような夢の国をつくり、人々を引きつけ、仏教を普及拡大し、なおかつ、人々を精神面で救おうと考えれば、このような派手さは当然だったと思います。

尾道 こんなところが「日比崎 竜王山石仏群」

尾道 本来の本堂がない「宝土寺」

尾道 瀬戸田 1936年に建立が始められた「耕三寺」

耕三寺(こうさんじ)は、尾道市瀬戸田町(生口島)にある仏教寺院です。1936年から伽藍の建立が始められた新しい寺院で、日本各地の古建築を模して建てられた堂塔が建ち並び、「西の日光」「母の寺」とも呼ばれています。小高い山を利用しており、この第二段には、室生寺の五重塔を模した「五重塔」、また、四天王寺の金堂を模した「法宝蔵」などがあります。