江戸時代には、智恩寺境内にあった山王社にまつられていた懸仏(かけぼとけ)が、現在では本堂の中に保存されています。

山王権現とは、日吉神社・日枝神社の祭神であり、権現とは仏・菩薩が化身してわが国の神として現れることを意味しています。また懸仏は銅などの円板上に、仏像・神像を半肉彫りにあらわし、柱や壁などにかけて礼拝したもので、特に鎌倉時代から室町時代にかけての資料が多く見られます。

智恩寺の懸仏は、中央の仏像を、左右に配された猿が拝む形式であり、刻まれている銘文から寛永13年(1636)に荻野の鋳物師である森久左衛門重久が鋳造したことが分かります。

カテゴリーアーカイブ: からだの散歩

海老名 奈良・平安の昔、相模国を守護「有鹿神社」

市内でも大型の一間社流造の建築です。内部は前後2室に分かれ、前室は正面扉口のほかに両側面にも一本引きの建具を入れることや、向拝の造りなど特徴がある珍しい造りです。また、肘木は鋭い錆を持つ絵様肘木で、社殿に独特の印象を与えています。

建立年代は、虹梁の絵様等の意匠から18世紀中頃と考えられています。

大住郡坪之内村の絵師近藤如水(藤原隆秀)が描いたものです。

如水が諸国遍歴から坪之内村に帰ってきた後の嘉永2年(1849)頃の作と考えられています。

豪快な筆法と精緻な構図で描かれており、見るものを圧倒する迫力があります。

有鹿神社付近一帯が遺跡で、発掘調査で弥生時代から中世の遺物や遺構が確認されています。

出土した平安時代の土師器圷に特殊な文字が墨書されていたことから祭祀が行われていたのではないかと考えられています。

(「自然と歴史のさんぽみち」(海老名市教育委員会発行)より転載)

鎌倉 もと光触寺の鎮守社「十二所神社」

この神社は昔、熊野十二所権現社(ごんげんしゃ)といって1278年(弘安元年)には光触寺(こうそくじ)の境内にありました。1838年(天保9年)に今の土地を寄付する人がおり、当時30戸の村人の協力で神社を移しました。明治になって神仏分離(しんぶつぶんり)となり、天神七柱(あまつかみななはしら)、地神五柱(くにつかみいつはしら)の十二柱の神様をまつり、社名を十二所神社と改め、今日に至っています。

社殿に向かって右手に小さい社(やしろ)が三つ、山の神社・ほうそう神社・宇佐八幡社(うさはちまんしゃ)と並んでいます。鳥居の右に百貫(かん)石といわれる石が置かれ、その右奥に神楽(かぐら)殿があります。百貫石は、実際には28貫(約112kg)あり、以前は、祭のときにこれを持ち上げたり、かついだりして自慢した人もいたそうですが、今はためす人もいません。また、左側には地主(じぬし)神をまつる社もあります。

鎌倉市教育委員会発行「かまくら子ども風土記(13版)」より

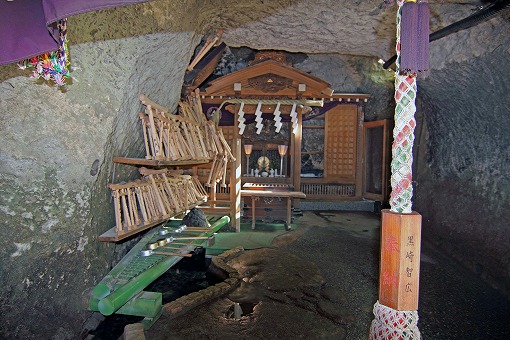

尾道 巨岩に不動明王が住む「不動岩」

浄土寺山は瑠璃山の別名をもつ。

その8合目あたりに巨石が「不動岩」です。巨岩に不動明王が刻まれています。

不動明王は、真言宗をはじめ、天台宗、禅宗、日蓮宗等の日本仏教の諸派および修験道で幅広く信仰されています。

密教の根本尊である大日如来の化身で「お不動さん」の名で親しまれ、大日大聖不動明王、無動明王、無動尊、不動尊などとも呼ばれており、特に日本において根強い信仰を得ております。真言宗では大日如来の脇待として、天台宗では在家の本尊として置かれる事もあります。

浄土寺山の麓に真言宗の浄土寺があり、不動明王を刻み込んだのでしょうか。

この巨石の上部が展望台になっています。上から岩を見ると、大阪城築城のため岩を割ろうとしたのか、彫ったくぼみがいくつかあります。

厚木 多くの石仏が隠れる「金剛寺」

鎌倉 山門を潜ると石仏が並ぶ参道「光触寺」

鶴岡八幡宮から金沢街道を東に進み、滑川の流れに沿って朝比奈峠方面へ。明石橋を過ぎて間もなく、十二所バス停から徒歩3分ほどのところにあるのが光触寺である。弘安2年(1279)に一遍上人によって開山されたお寺で、本尊は運慶作といわれる阿弥陀如来三尊象。国の重要文化財にも指定されている。この阿弥陀如来三尊象は頬が黒いの頬焼阿弥陀とも呼ばれている。その由来の描かれている『頬焼阿弥陀縁起絵巻』が光触寺の寺宝として残されている。

光触寺は、もともと、作阿上人による真言宗の寺だった。しかし遊行中の一遍上人が弘安5年(1282)、このお寺を訪れたとき、一遍上人に帰依したことで時宗に改宗したと言われている。それ以降、今日まで念仏道場としてその名をとどめている。

(「鎌倉なるほど事典」 楠本勝治著 実業之日本社 より)

尾道 こんなところが「日比崎 石仏群 竜王山」

座間 行基が金光星の如く輝くのを見た「星谷寺」

星の谷観音堂が坂東八番の札所になったの源頼朝在世中のことと思われます。

この頃は今でも本堂山と呼ばれている400mほど北東の丘の中腹にあったと伝えられていますが、いつの時代か、相模野の野火が延焼して焼失、現在の地へ移ったといわれています。

戦国時代には北條氏の保護を受け、小田原から府中へ人至る街道上の宿泊所としても利用されましたが、徳川氏はあまり重要視せず、朱印地(非課税の領地)も三石しか与えませんでしたが、正保国図(元年・1644年)などには北相模で唯一(随一)の社寺として観音堂が書かれており、民衆の間には相当重視されていたものと思われます。

江戸時代に入り、天下が太平になると、民衆の間にも百ヵ所観音、あるいは、坂東三十三ヶ所参りが流行しました。市内で最古の百ヵ所参りの記念物は、星の谷観音堂にある貞四年(1687年)の額です。

(「座間むかしむかし 第二十六集」 座間市教育委員会 2004/3/30 発行 より)

尾道を代表する景勝の地「千光寺山頂」

厚木 徳川家康は当寺を訪れた際の後に改称「松石寺」

鎌倉 かつては七堂伽藍を有した「浄妙寺」

臨済宗建長寺派。鎌倉五山の第五位。山号は稲荷山、浄明寺所在。

文治四年(1188)に足利義兼が開創、開山は退耕行勇と伝える。はじめは密教系の寺院で極楽寺と称していたが、蘭渓道隆の弟子月峯了然が住職となってから禅剰に改め、次いで寺名も改称するにいたった。改宗時期は正嘉年間(1257-59)のはじめ、と推定されている。歴代には約翁徳倹・高峰顕日・竺仙梵僊・天岸慧広など、名僧が多い。中興開基は足利貞氏。盛時には三門・仏殿・法堂・禅堂・経堂などが軒を並べ、霊芝庵・瑞龍庵・法雲庵等々の塔頭もあったが、震災や火災で滅んだり廃絶したりして、現在は本堂・庫裡・荒神堂等が伽藍を形作りている。全域史跡指定。

東京堂出版発行「鎌倉事典」 白井永二編 より

尾道 天保大飢聾に本堂建替で人を救った「慈観寺」

本堂は、天保の大飢聾の際に、慧善事業とし豪商橋本竹下(ちっか)が出資して建築されたもの。

入母屋造、本瓦葺(平瓦と丸瓦を交互に使う)の二重屋根を持ち、虹梁や蟇股(かえるまた・柱や屋根の重さを支える部材)には忙ぎやかな彫刻が施されている。

江戸時代、天保の大飢饉の際、尾道地方にも困窮の難民が多く出たが、当時の町年寄橋本・竹下は、その救済事業として本堂の改築を発願し、1834年工を起し1837年竣工したのが現在の本堂である。

竹下はこの工事に難民を人夫として雇用し、尾道では一人の餓死者も出さなかった。

(参考:天明を挟んだ江戸時代の人口は、1780年2601万人→1792年2489万人 △112万人もの人口が減少したとも。)

座間 崖下に湧く清水、悪疫を止めた「座間神社」

鎌倉 汚れを洗い落とし、銭を清める「銭洗弁天」

泉の水で銭を洗うということは、いつごろから始まったのか。伝説によれば、鎌倉幕府の五代執権・北条時頼がそこに参詣して、湧水で銭を洗って福銭にしたのがその起こりだという。

だが幕府の執権たる者が、銭を洗って福銭にするなどといったことを行なうであろうか。そんなことをするとはとても思えないので、伝えられている話は作り話に違いないと見る人もいる。近所の誰かが銭を洗ってみた。案外それが銭洗いの始まりであるのかもしれない。

由来はともかく、銭を洗うと銭が増えるという。洗えばなぜ増えるのか。人から人へと渡るうちに、銭には汚れがついてしまう。その汚れを水で洗い落とし、銭を清める。そして銭の力を再生させれば、増えていくということなのだろう。

尾道には時宗寺院が六ヶ寺、その一つ「海福寺」

厚木 馬頭観音菩薩を安置した「七沢観音寺」

七沢字観音谷戸2741番地の奥まった所にあり、奈良時代後期元正天皇(715~723)のころ創建と伝えられます。その後土御門天皇の時不幸にも野火にて焼失し廃寺のままであったが、日向一ノ沢の浄発願寺の中興開山、木食空誉禅阿上人が七沢鐘ケ嶽に創始した禅法寺と共に開山された天台宗の寺です。

元正天皇(独身を通した女帝)の時代、着物の着方を右前に統一する衣服令が出されています。衣服令は、遣唐使が唐から授けられた朝服を持ち帰り、717年正月10日に、その朝服を着て参内したのですが、それが右前でした。その直後、百姓の衣服は右前にするようにとの衣服令が出されたのです。

鎌倉 熊のような猫が住みついたという「報国寺」

尾道 生口島 1936年から建立が始まった「耕三寺」

座間 崖下に湧く清水悪疫を止めた「座間神社」

「相模の飯綱さま」と親しまれている当神社の創祀は神代と云われています。<

一つは欽明天皇の御代(539~571)に、坐摩郷(座間の古名)に悪疫が流行した折に飯綱権現の化身である白衣の老人が現われ、崖下の森の中に湧く清水を使うようにすすめたので、村人がそのすすめに従ったところ、悪疫はやみました。そこで飯綱権現を祀ったという。

飯綱権現は、江戸時代には防火の神として信仰されていて(本来は伊勢の豊受大神と同じ食物の神様)、長野県の飯綱権現社が本社でした。座間神社と改めたのは、明治九年で日本武尊が野火で攻撃された時、剱で草を刈って防いで勝ったという神話にもとづき、後世防火の神様ともされていたので、明治時代になって村社とされるとき、同じくご利益のある日本武尊に祭神が改められました。