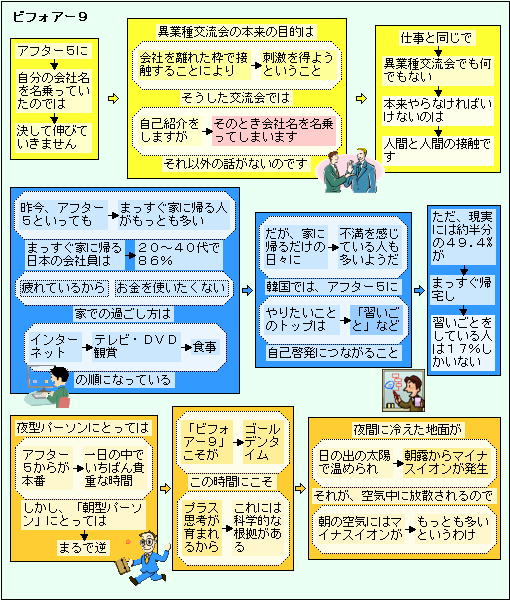

昔の人は、日の出と共に起き、日が沈むと早めに寝ていたのでしょうね。それが、いつ頃から夜遅くまで起きているようになったのでしょうか?

戦後の早い時期は、それほど電灯は普及しておらず、暗くなる前に家に帰り、早めに寝ていたように思います。

テレビが普及し、インターネットが普及し、携帯をみんなが持つようになり、寝る時間を惜しむ人も出てきているようです。

当然、いつかは健康問題に波及するのでしょうが、体調が悪くなると夜遅くまで、インターネットで調べるようになりつつありますね!

カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩

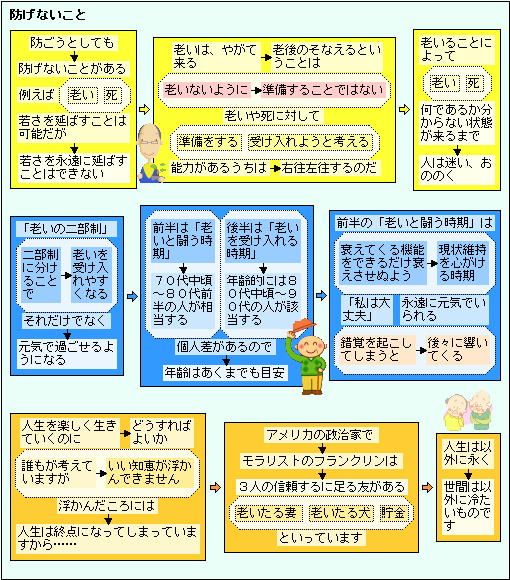

防ごうとしても防げないこと、それは「老い」とか「死」!

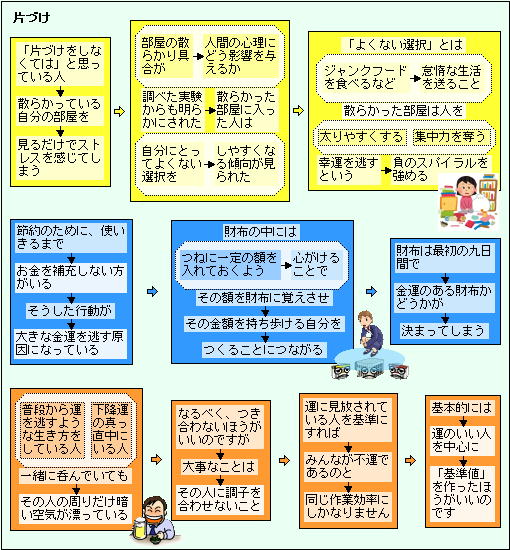

「片づけをしなくては」と思っている人!

人生のどこかで、自分の習慣の見直しをすることが必要なようです。

自分が育った家では、片付けをするのですが、今住んでいる家では、あまり片付けをしない、といった方もおられるのではないかと思います。

親の習慣が、子どもにきちんと伝わるとは限らないようです。

あまり豊かでなかった時代、片付けはキチンとしていたのでしょうが、日本が豊かになってしまうと、片付けはいい加減になってしまうのでしょうか?

今では“片付け専門家”もおられるようです!

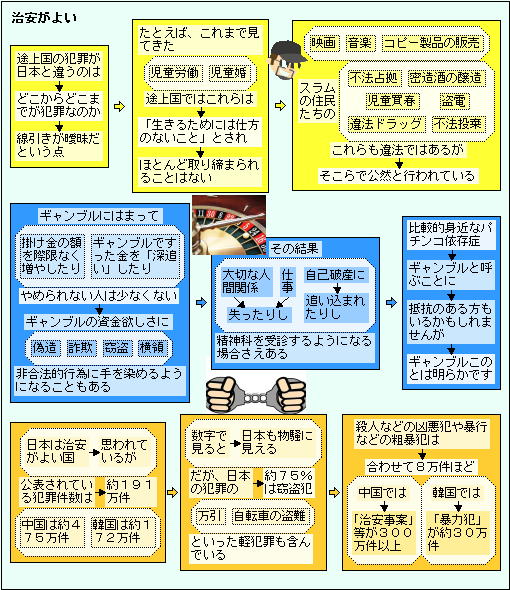

日本は治安がよい国と思われているが、はたしてどうか?

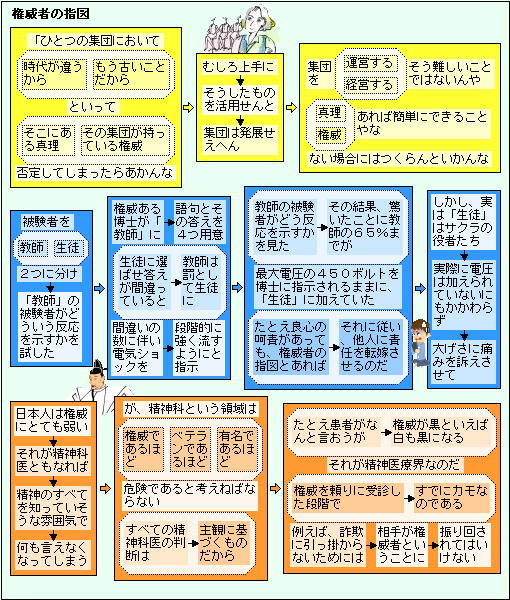

権威者の指図とあればそれに従い、他人に責任転嫁させる!

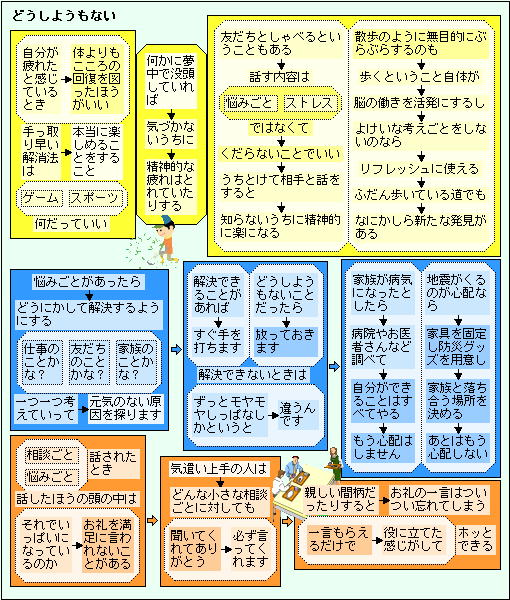

どうしようもないこと、放っておく!

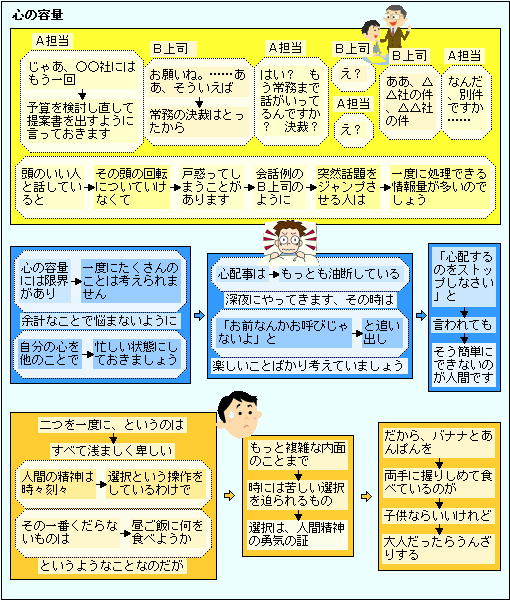

心の容量には限界があり、たくさんのことは考えられない!

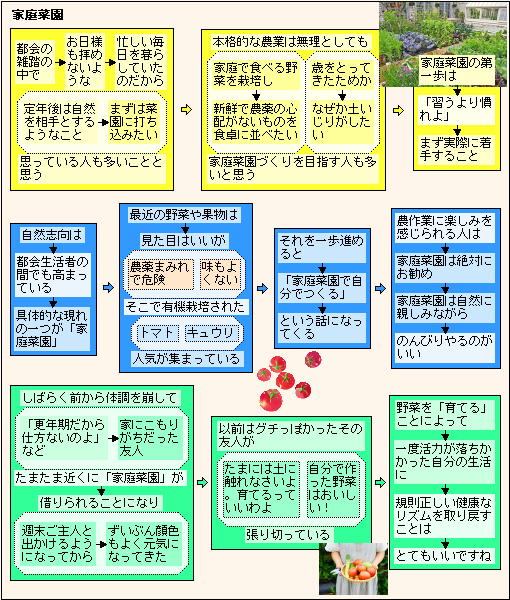

家庭菜園の第一歩は、「習うより慣れよ」ですね!

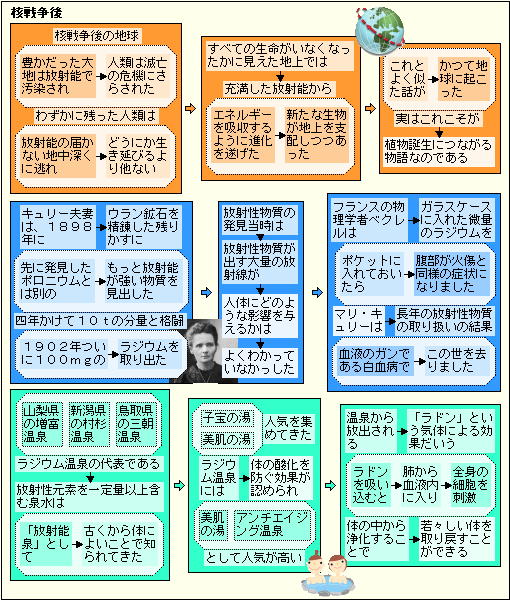

核戦争後の地球、地中深くに逃れ生き延びるより他ない!

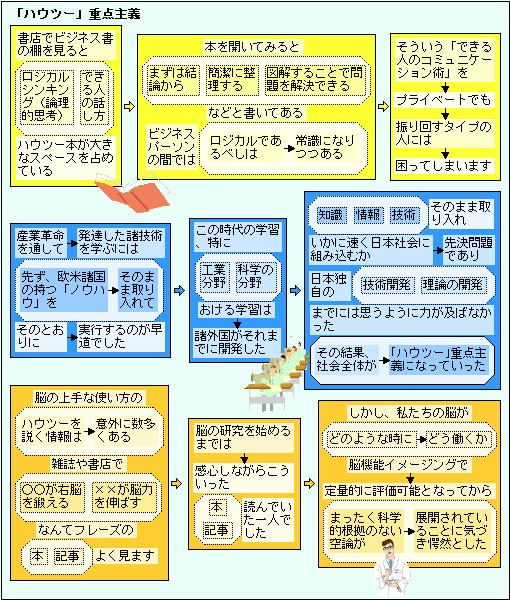

社会全体が「ハウツー」重点主義になっていったが!

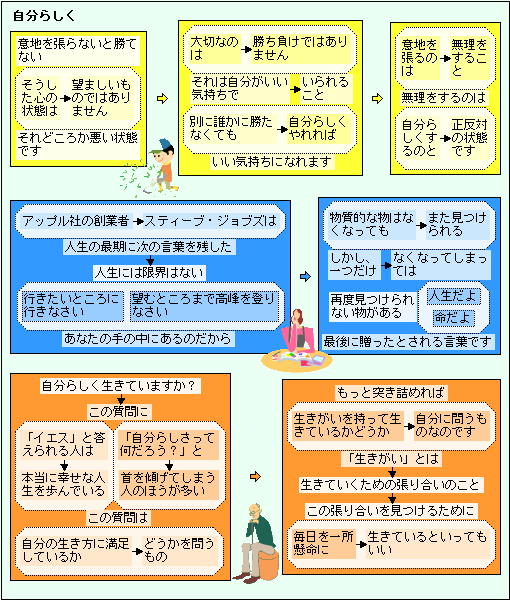

自分らしく生きていますか?

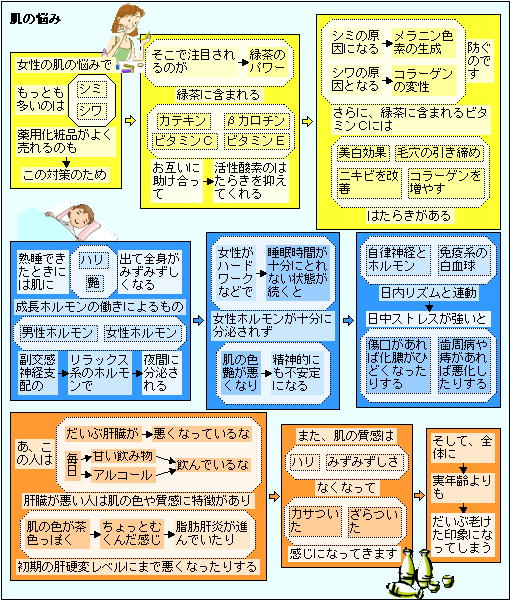

肌のハリと艶の悩み!

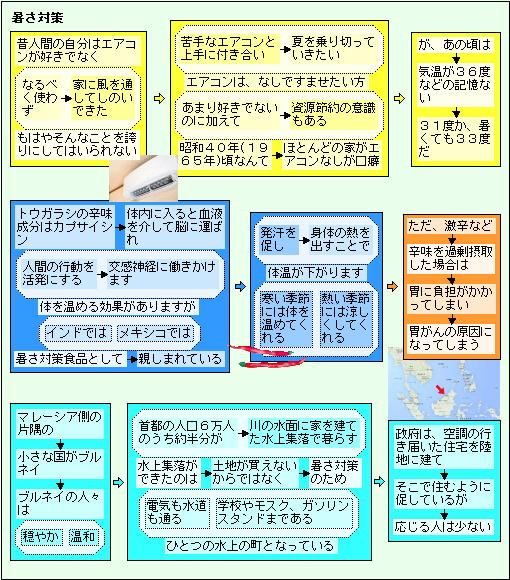

暑さ対策、どうしようか!

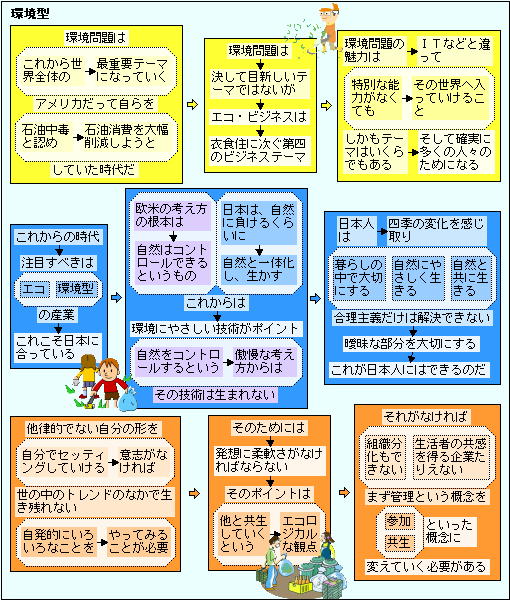

これからの時代、注目すべきは「エコ」と「環境型」の産業!

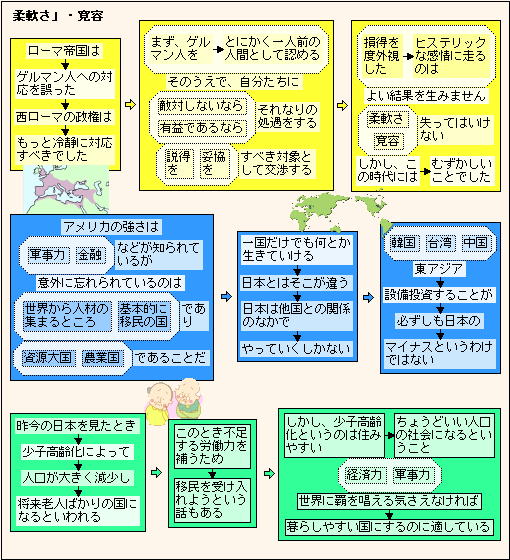

外交では、「柔軟さ」や「寛容」を失ってはいけない!

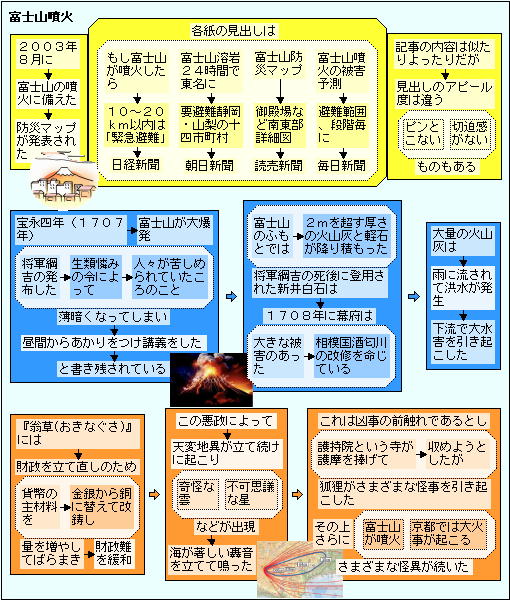

富士山の噴火に備えた防災!

富士山の噴火に備える準備がされ始まっていますが、万全の対策は無理なのでしょうね。

溶岩流は時速10km位なのでなんとかなるのでしょうが、火砕流はときに時速300kmにも達するとのこと、噴火が始まってからでは対策は無理ですね。

昔と違って電子機器が増え、その動力は電気、発電設備の災害と当時に、雨が降るとショートして壊れてしまいます。

昔の生活スタイルは、現代人も経験しておく必要があります。

洗濯板を使って、洗濯をしたことはありますか? でも、洗濯板を持っている人はほとんどいませんね!

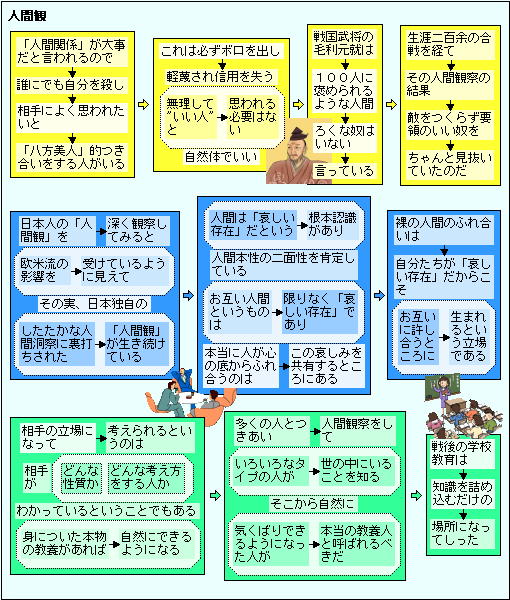

日本人の「人間観」、欧米流の影響を受けているように見えるが?

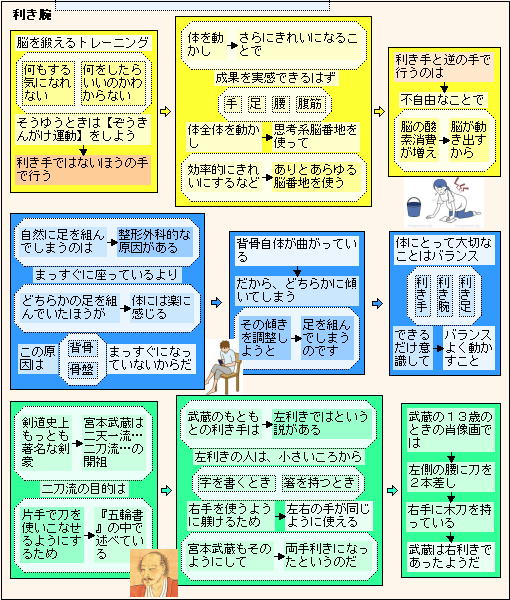

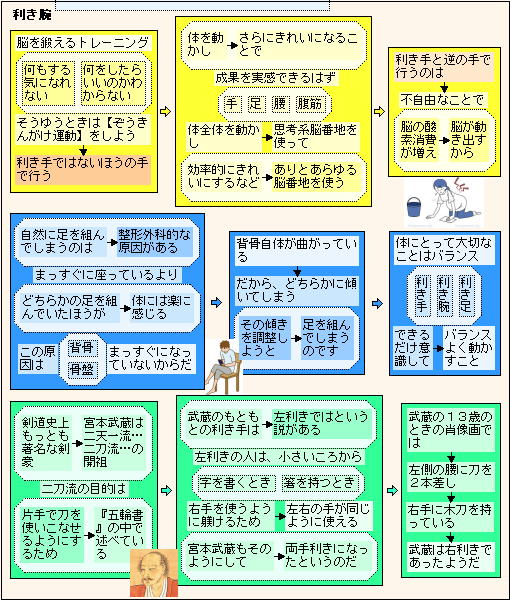

「利き腕・足」に頼らないことも重要!

「利き腕」というものがありますね。ふと縄文土器の模様を見ていたとき、これを作った人は「右利き」・「左利き」と思ってしまいました。

展示物には、「右利き」・「左利き」の人が作ったとの表示は見たことがありません。これは時代が変わっても見ませんね!