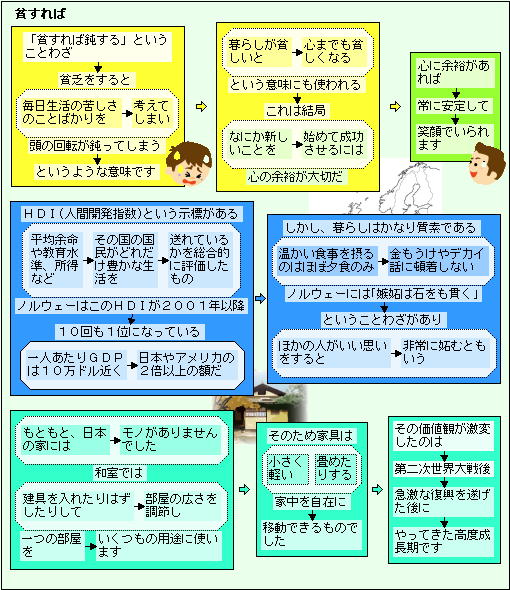

「貧すれば鈍する」、貧乏すると世俗的な苦労が多いので,才知がにぶったり,品性が下落したりする、という意味なのですが、その通りです。

少しでも心に余力ができるとすれば、家庭菜園をすることです。戦後の食糧不足の時、それまでの庭が、畑に化けて、少しは心に余力ができていたのでしょう。

田舎暮らしができる人は、野菜などを少しでも自作することで、心に余力も少しはできてきます。

大災害や戦争など(そのような時代は来て欲しくはないのですが)の心構えは、必要な時代になりつつあるのでしょうか?

カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩

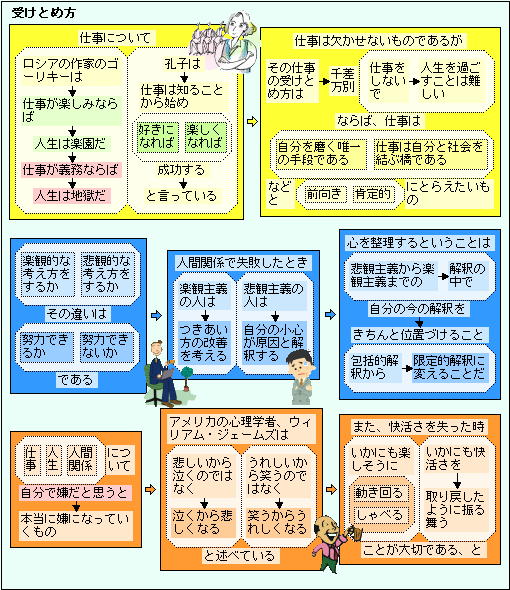

仕事の受けとめ方は千差万別!

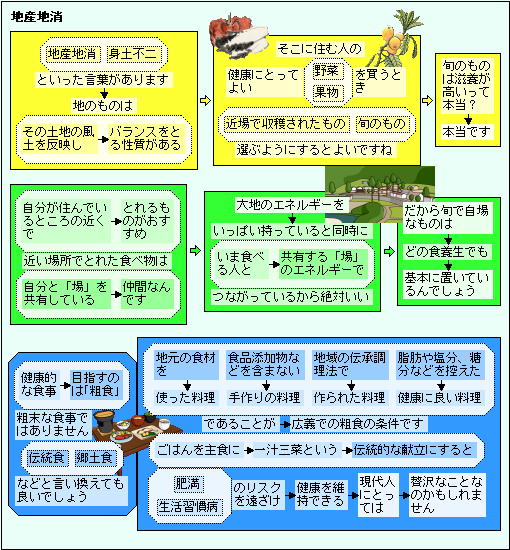

その土地の風土を反映した食べ物!

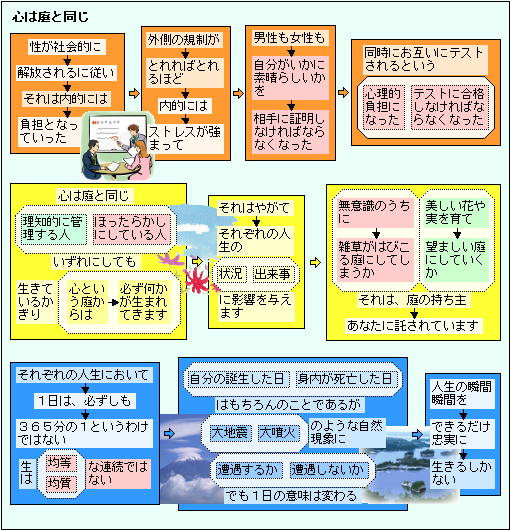

心は庭と同じ、雑草がはびこらないように!

体は毎日毎日生まれ変わっている!

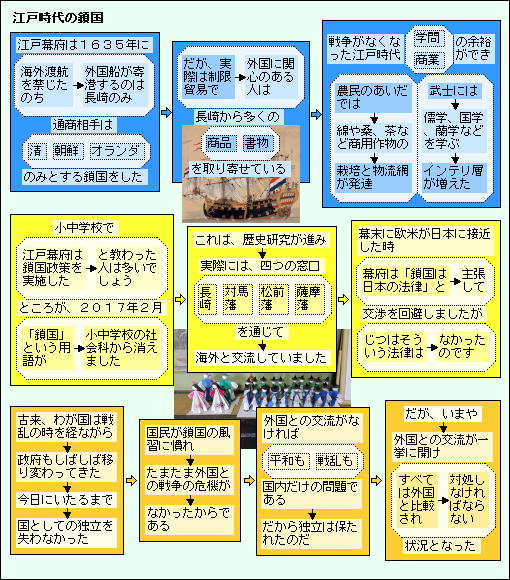

江戸時代、海外と交流していました!

江戸時代の人口は3千万人程度なのでしょう。このときは国内生産ですべてまかなえた時代。

また、1980年代の前半、円相場が250円程度の時は、製造業は部品作りを含めほとんど国内生産でした。

ウクライナの戦乱影響のニュースで物価の値上がりを見ると、国内生産の大事さを改めて考えさせられます。

SDGsが叫ばれている現在、地産地消をできるだけ拡大し輸送燃料の節約、そして、むかしの八百屋や魚屋さんの売り方……売れ残りになりそうなときは、料理方法や、ときには下ごしらえをし売れ残りが出ないようにする……といった売り方、そういったものが、新たなアイデアを付け加え復活するとよいのですが。

もちろん、今でも地方の一部にはそのようなものが残っているのでしょうが!

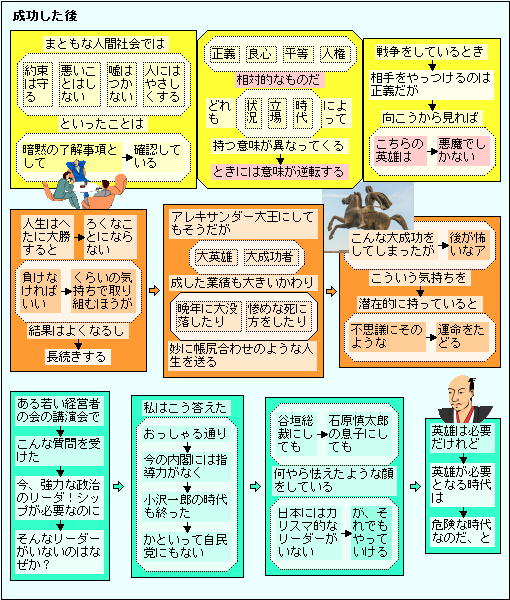

大成功してしまったが、後が怖いなア!

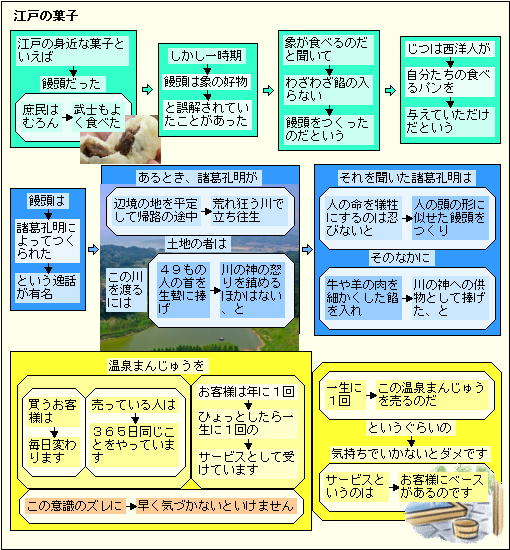

江戸の身近な菓子は饅頭だった!江戸の身近な菓子は饅頭だった!

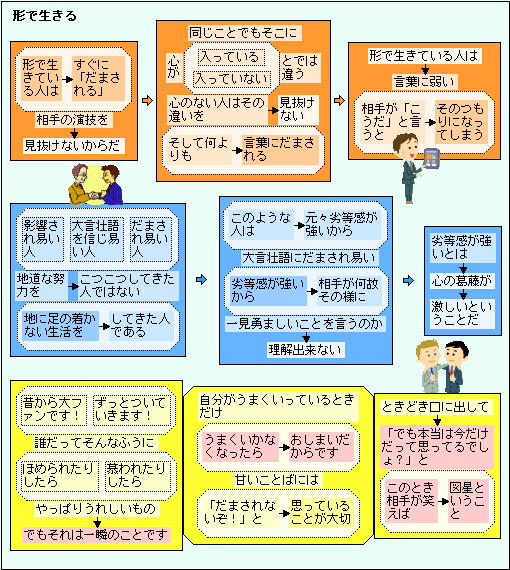

地に足の着かない生活!

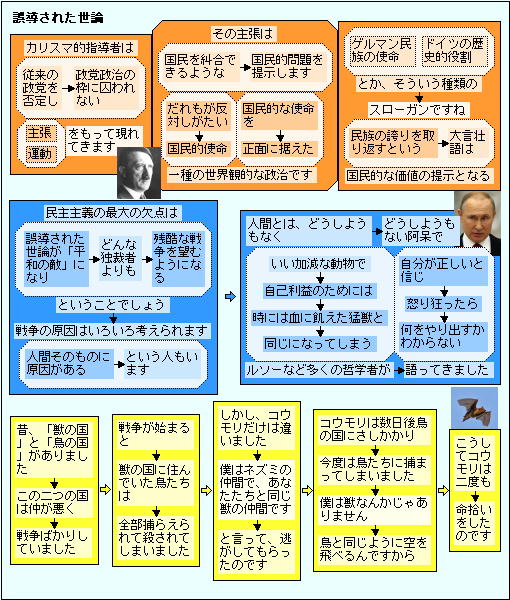

一定の形を保って生きていると、そのパターンで売り込みやお願いをされると、ついついOKしやすいようです。この形の多くは、教育でなどつくられるのでしょう。また、宗教などでもつくられるのでしょう。

歴史だけでなく現在でも、国民を従えるために、教育や宗教を利用し、情報統制をして支配しています。

歴史で残されている文献などのほとんどは、勝者側の視点で書かれており、歴史学者は文献を分析し、教育に利用しています。

お寺や神社などが造られた経緯も、立派なことをした、という視点で書かれています。でも、自分が非常な残酷なことをしたきたので、その罪を許してもらうために造営したとは、書かれていません。

小説も、残酷なことをした人でも、英雄扱いで書かれています。そうしないと売れないからでしょう。

ということは、一般的な人は、残酷なことは見たくないし、早く忘れたいのでしょうね。感動できる部分だけ見たいようにパターン化されているのでしょうか?

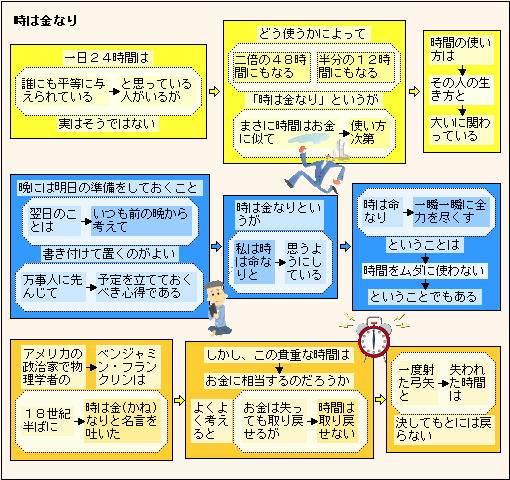

時は金(かね)なり!

みんな時間は平等だと思っていませんか? でも、頭の中を流れている時間には違いがあるようです。

これは特別な例ですが、自分が本当に命を落とす危険があると感じたとき、時計の1秒が、10秒くらいにゆっくりと流れます。おそらく、危険な状態を抜け出す方法を見つけようとしているのでしょう。

これは特別な例ですが、一級レーサーの人達は、一般道でのクルマの運転の時は、まるで散歩をしている時のように、ものすごくゆっくりと時間が流れているようです。

アタマの回転が早い人は、情報の処理の能力がものすごく早いのでしょう。その情報処理能力を、思い込みを深くする方向でなく、範囲をどんどん広げて行く方向に向けてほしいものです。

どこかの独裁者のようにならないために。

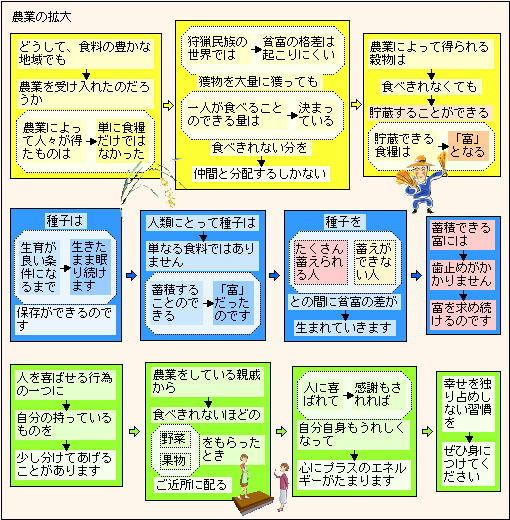

食料の豊かな地域でも農業を受け入れたのか!

戦争の原点は、種子の食べ方(料理の仕方)を見つけたこと。種子は、生きたまま眠り続けるので、貯蔵ができます。その結果、食べることができる種子は、富になりました。狩猟時代のように、食料が余れば分け合っていた時代から、余れば貯える時代になりました。そして、たくさん食べられる種を貯蔵している人が、力を持つようになったのでしょう。そういった力を持つ人に、分けて貰うチャンスを増やすため、日ごろからご機嫌を伺うようになり、尊敬されるようになったのでしょう。尊敬されると、気分が良くなる物質が分泌されるのか、より多くの種子を貯え、言い寄ってくる人(部下)に分け与え、いい気分になったのでしょう。これも生きるための本能なのでしょうか!