最近ネットの普及で、人を直接観察し、人同士が直接コミュニケーションをとる経験が少なくなりつつあるようです。

ネットでつながっていることと、直接人同士がつながっていることが、同じと思っている人もいるようです。

人同士が直接つながりをもつ場合は、相手を「良い」「悪い」で評価せず、「ああ、そうなのか」で止め、評価をしないことが大事だと思います。

学校教育で、「良い」「悪い」の評価の延長で大人になっているためか、何でも評価してしまうようです。

しかし、事実は、ありのまま「そうなんだ」で止め、点数づけはしたくないですね。料理もそうですが!

カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩

さまざまな電化製品生活を便利にはしたが!

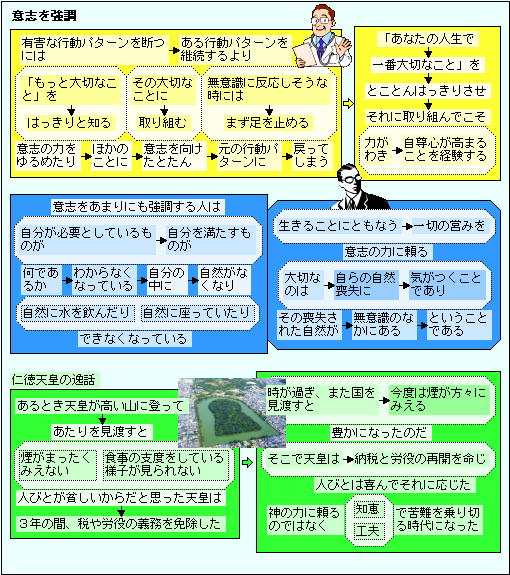

意志をあまりにも強調する人!

むかしは、自然や周りをを観察し解決策と考えました。それでも解決できない困難に出会うと、しかたなく神仏に頼っていました。

現在は、言葉でネット検索し、あるいは「ChatGPT」に質問したりします。その結果、「観察し、考える」ことが激減してしまいそうです。

人類の生き残りのための進化は、周囲を観察し、考えることが出来るように進化することで、生き残ってきました。

考えることが不要なほど便利になることは、人類の生き残るという視点から見ると、どのような結果に導くのでしょうか?

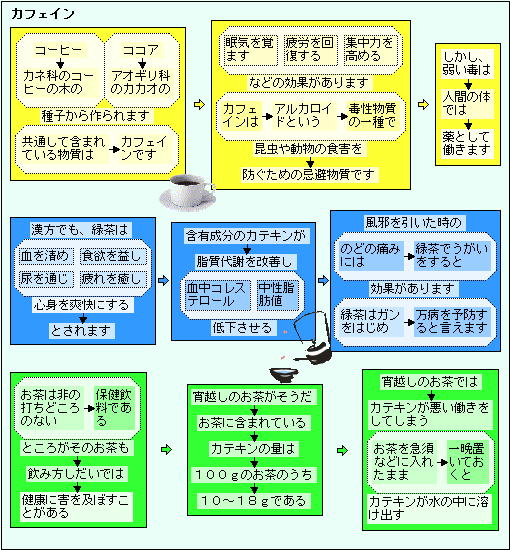

カフェインは毒性物質の一種、注意も!

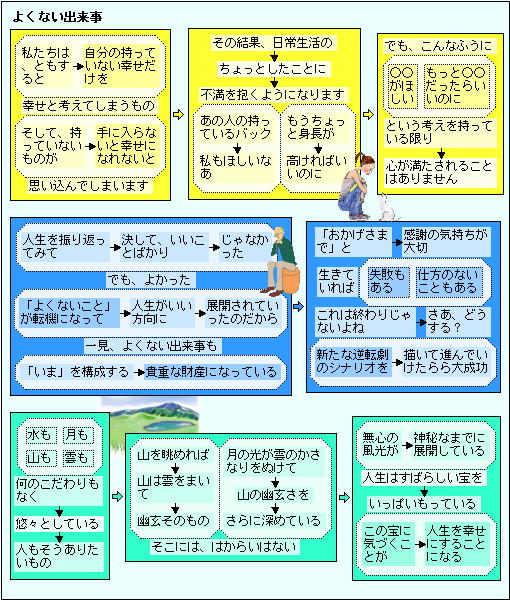

自分の持っていない幸せだけが「幸せ?」

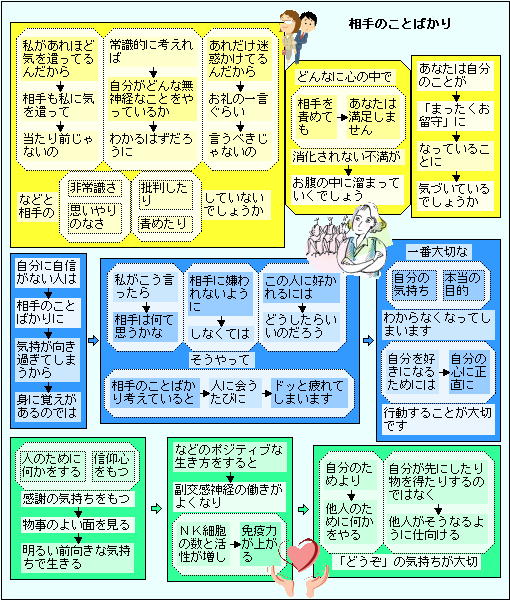

相手のことばかりに気持が向き過ぎてしまう!

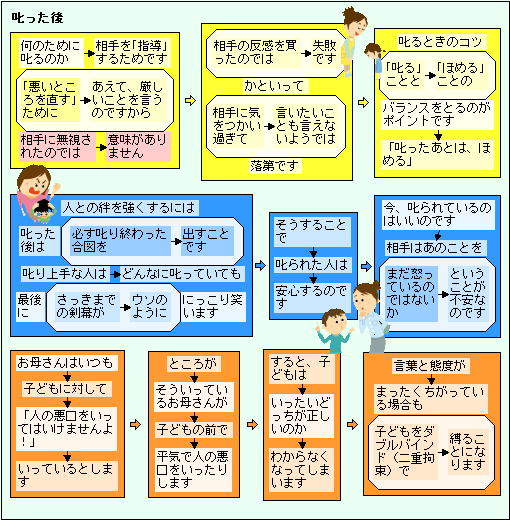

叱った後は、叱り終わった合図を!

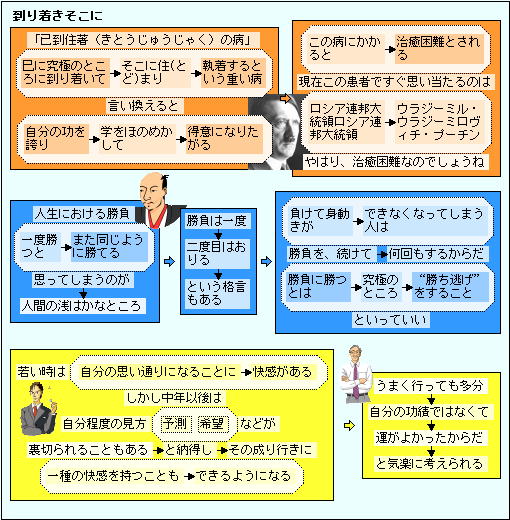

究極に到り着きそこに住(とど)まる重い病気!

子供の時からいろんな人との接触が必要!

片づけのコツは「戻しやすさ」を優先!

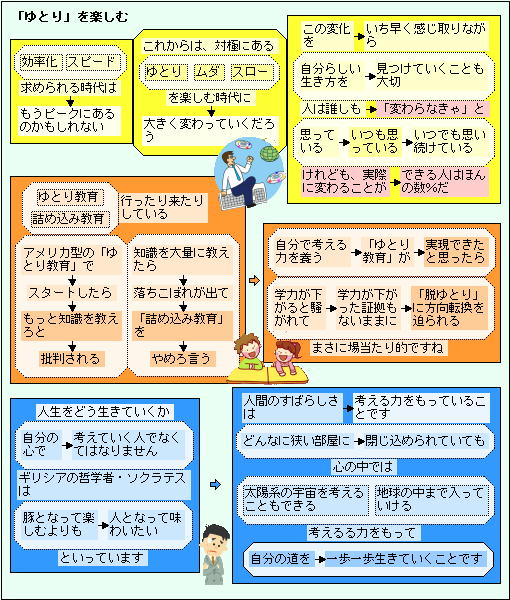

「ゆとり」を楽しむ時代に!

目標に向かって努力をした人の脳!

ChatGPT(相談型AI)サービスが開始されました。これは、結果的に「考える」ことが少なくなるようです。これは、認知症につながる心配はないのでのでしょうか?

半世紀ほど前に「知的生産の技術」という本が発行されています。カードに情報を記入しておき、それをいろいろな視点から組み合わせ、「新たな知的発見」を行う方法です。

その後、カード型データベースソフトが発売され、そしてSQL型のデータベースソフトになり、多くのデータを蓄積できるようになりました。その結果、多くの情報から「単語検索」が可能となり、いろいろな情報が見つけやすくなり、その見つけた情報を組み合わせ、新たな「気づき」が生まれやすくなりました。

特に日本語は、同じ単語でも、使い方が多様なので、面白い気づきも生まれやすいですね。

出来れば、自分でデータベースを作り、そして、単語検索をし、その情報を組み合わせて遊ぶと、歳をとっても、思考遊びを楽しむことが出来ますよ!