北条時頼の子(三男)宗政の死後、その夫人が1281年に建立した。開基は、夫人や一族のはからいで亡父宗政とその子師時(第十代執権)となっています。

開山については複雑で、日本僧の南海宏海が招かれたが、大任だとして辞退、師である宋僧の大休正念を購じ、入仏供養を行い、亡くなっていた宋僧で高名の兀庵普寧(ごつあんふねい)を開山としました。

1356年の火災で創建時の伽藍は消失、1386年には既に復興していたため、足利義満が定めた鎌倉五山のうち四位に入りました。

また、関東大震災で諸堂は潰滅し、現在は山門や仏殿が点在しているだけになった。そのためか、深山幽谷の山寺といった風情があります。

7月 2025のアーカイブ

ことわざ「負けるが勝ち」、負け惜しみから生まれたものではない!

尾道 加藤清正を祀る清正公堂がある「妙宣寺」

後醍醐天皇の第三王子でありながら出家した大覚大僧正が正平年中(1346~)全国を旅し布教の途次、鞆から本郷に出て尾道入りし、番所からこの谷を下られ、同所で説法され滞在されたとか。このあと長江一丁目妙宣寺の建立を発願され、同寺は1354年に完成している。

本尊は法華宝塔釈迦牟尼仏である。寺記によると、1615~1623年の頃、寺運が衰えたが、1708年本堂を再興し、次いで1782年現在の本堂を再建した。

本堂の後ろには加藤清正を祀る清正公堂があり、熊本の本妙寺のと同作の清正等身大の肖像が安置されている。

豊臣秀吉が朝鮮半島に出兵した際には、尾道は拠点港になり、大勢の兵士や物資が集積しました。その縁で秀吉の重臣、加藤清正の等身大の木像が妙宣寺に祀られています。

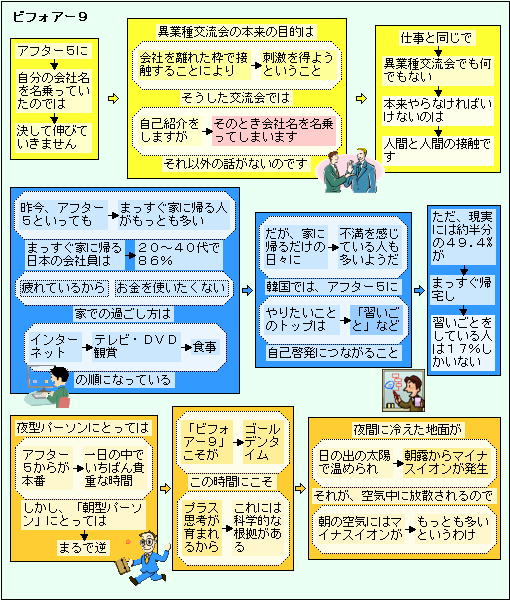

「アフター5」より、「ビフォアー9」!

福山 鞆 福山藩との結びつきが強かった「明圓寺」

承久年間、沼隈郡山田村に建立された小坊が元とされています。当初は天台宗を奉じていましたが、1238(歴仁元)年、山南村光照寺の明光上人の導きで真宗に改宗しました。

鞆の浦への移転は文明年間、山田村の領主に日蓮宗への改宗を迫られ、これを拒否した直後のことです。戦国時代末期にあった織田信長と本願寺の戦い(石山合戦)では、住職の長存が備後門徒を集め、「進者往生極楽、退者無間地獄」の旗を掲げて奮戦し、その後は東本願寺設立にも尽力しました。 「松江山明圓寺」の寺号はこれらの功績により、教如上人から授けられたものです。

石山合戦は、浄土真宗本願寺勢力と織田信長との戦いです。浄土真宗本願寺派は、武装もするし、非常に自主性の高く、横並びの感性が非常に高い集団だったそうです。

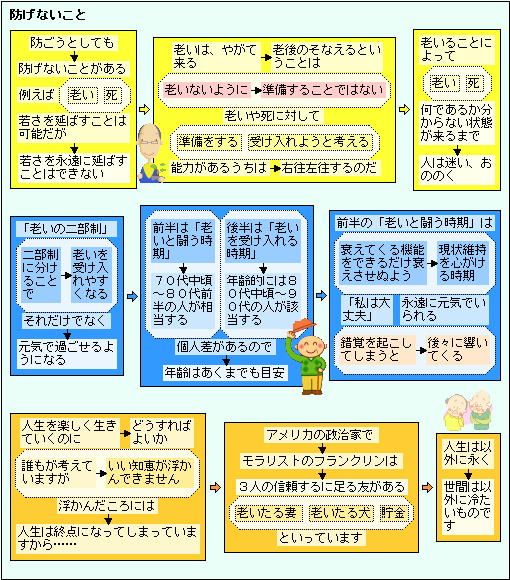

防ごうとしても防げないこと、それは「老い」とか「死」!

鎌倉 女性が人生やり直しの避難だった「東慶寺」

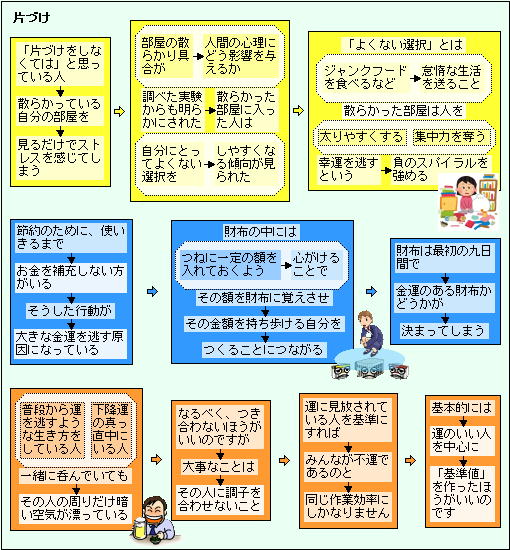

「片づけをしなくては」と思っている人!

人生のどこかで、自分の習慣の見直しをすることが必要なようです。

自分が育った家では、片付けをするのですが、今住んでいる家では、あまり片付けをしない、といった方もおられるのではないかと思います。

親の習慣が、子どもにきちんと伝わるとは限らないようです。

あまり豊かでなかった時代、片付けはキチンとしていたのでしょうが、日本が豊かになってしまうと、片付けはいい加減になってしまうのでしょうか?

今では“片付け専門家”もおられるようです!

厚木 子供や水子の供養の地蔵信仰「子合地蔵尊」

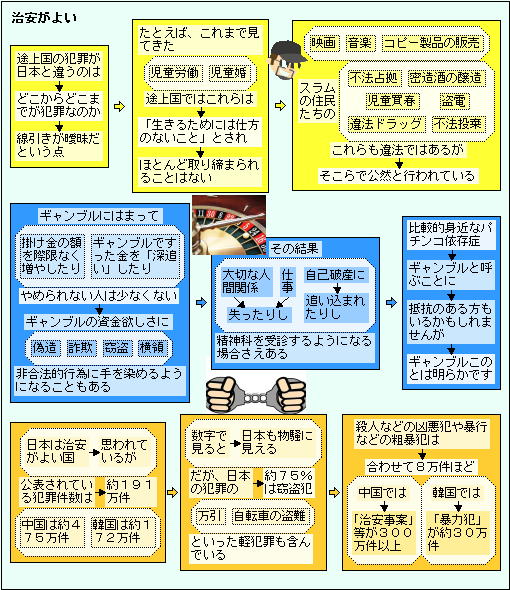

日本は治安がよい国と思われているが、はたしてどうか?

江の島 たびたび裏山が崖崩れ「延命寺」

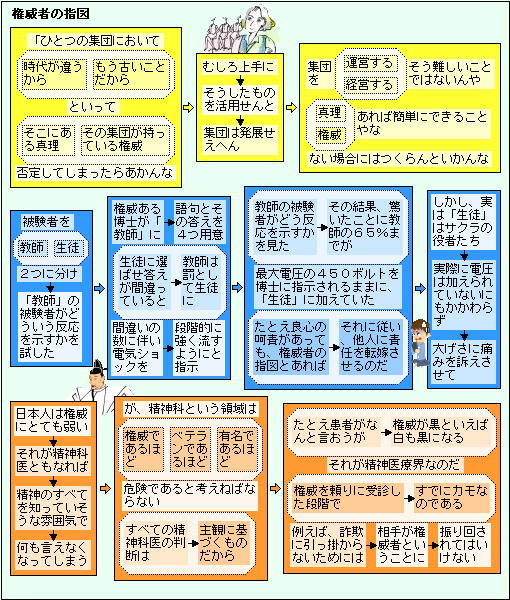

権威者の指図とあればそれに従い、他人に責任転嫁させる!

尾道 自然石に刻まれた25の文学碑「文学の小路」

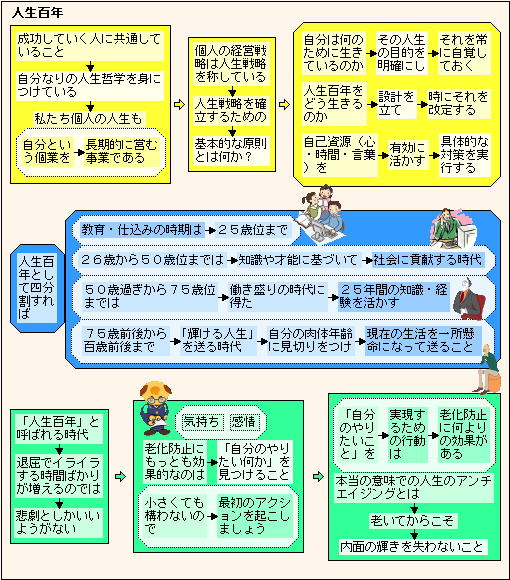

「人生百年」と呼ばれる時代がそこまで来ているのに!

鎌倉 季節の花木や野草が咲き乱れる「収玄寺」

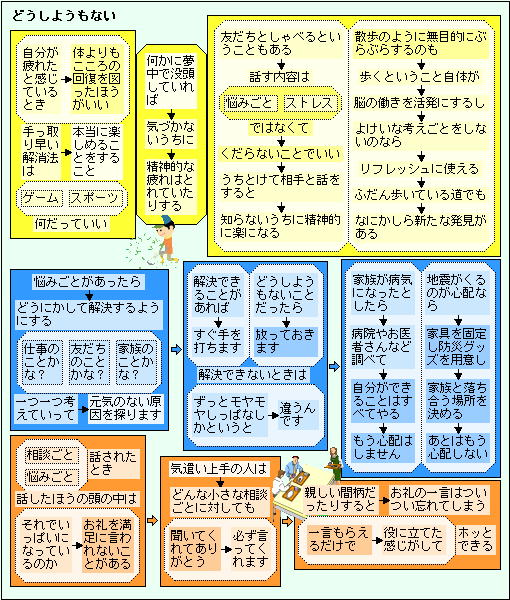

どうしようもないこと、放っておく!

厚木 火を司る火之迦具土大神を祀る「秋葉神社」

秋葉神社といえば火伏の神として全国に約四百社あり、総本宮は静岡県にある秋葉山本宮秋葉神社である。祭神は火を司る火之迦具土大神(ひのかぐつちのおおかみ)で伊弉諾(いざなぎ)、伊弉冉(いざなみ)の子供だが、明治までは秋葉大権現といわれる仏教寺院で、秋葉山三尺坊が信仰を集めていた。

秋葉三尺坊大権現が火伏の神として全国的になるのは徳川綱吉の頃からで、秋葉山三尺坊が火伏に霊験あらたかとして宣伝されてからである。秋葉講が組織され、とくに火事の多い江戸では多くの秋葉講が結成され、町の各所に秋葉山常夜燈が設置され、家々の軒下には秋葉大権現のお札が張られるようになり、大勢の参詣者が秋葉大権現を目指すようになって全国各地に広がったのである。

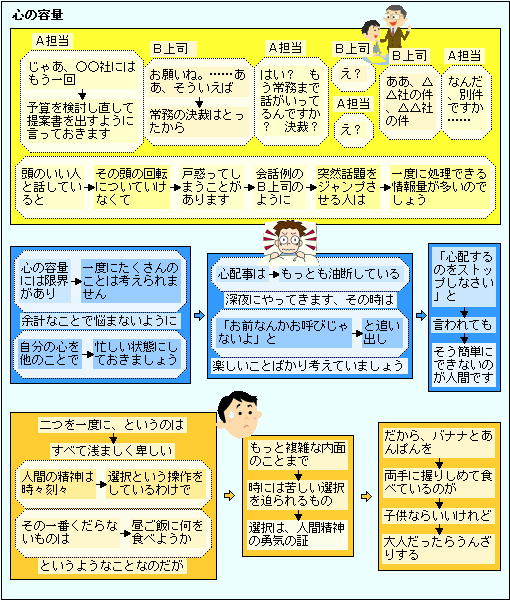

心の容量には限界があり、たくさんのことは考えられない!

尾道 五重塔から三重塔へ「天寧寺 三重塔」

「五重塔から三重塔へ」という珍しい塔

ここには珍しい三重塔があります。当初は五重塔だったのですが、その後、四重と五重の傷みが激しくなったため、四重と五重を取り除いて、三重の上に新たに屋根をかけ、三重塔に姿を変えているのです。重要文化財に指定されています。建立は1388年(嘉慶2年)。三重塔に姿を変えたのは、それから300年後の1692年(元禄5年)のことでした。

本当に最初は五重塔だったのだろうかと疑う人もいるかもしれませんが、まず、五重塔の姿で描かれた古い時代の掛け軸が残っている。それに加えて、この三重塔は心柱が下まで通っている。五重塔では心柱を下まで通しますが、三重塔では初重の上から心柱を立てるのが普通です。梁の上に心柱を立てるのです。

天寧寺の三重塔は、五重塔であるにもかかわらず、心柱が下まで通っているわけで、こういうところからも、以前は五重塔であったことがわかります。また、その他にも、五重塔だったことを示す痕跡があちこちに残っています。外観もそうです。三重塔にしては各層の間が詰まっているように見える。