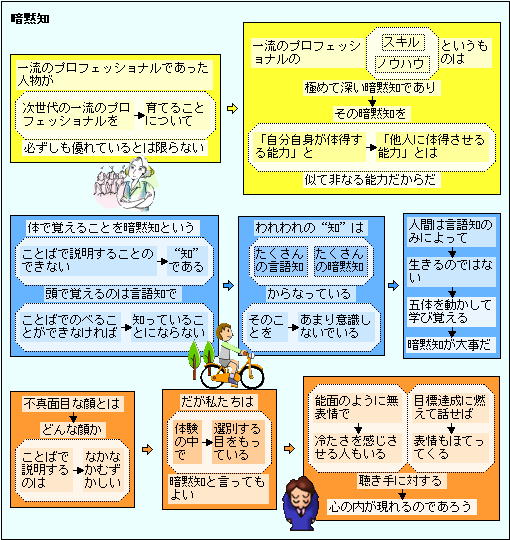

「暗黙知」という知識があります。体験から学んだものです。

知識教育の記憶によってだけで、脳を働かせている人が主流になったのが、現代のリーダーたちなのでしょうか?

政治を含めて、現代の異常な犯罪は、どこか知識主体の教育の結果のような気もします。

田舎で、自然の中での経験は、組織のリーダーには向かないかも知れないですが、人間としての一生を考えると、こちらのほうが、幸せな一生になるのでしょう。

人類800万年の歴史の主体は、「暗黙知」がメインですから!

2024年のアーカイブ

厚木 多くの石仏が隠れる「金剛寺」

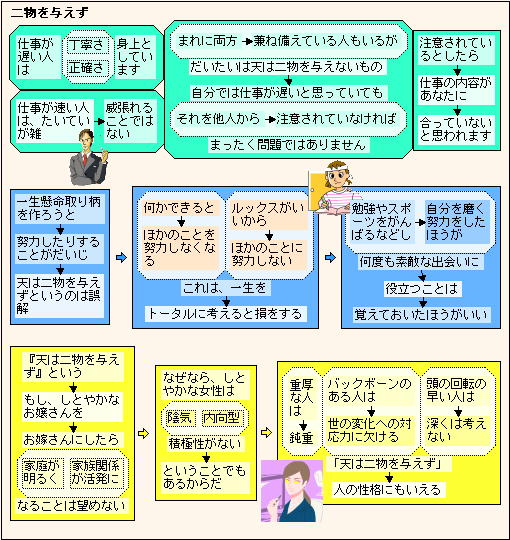

天は二物を与えずというのは誤解?

福山 鞆 「心を観る行」ができる「顕政寺」

足利義昭が身を寄せていた(後ろ山の奥、熊野町の)常国寺の末寺であったが絶えて、慶長年間(1596~1614年)1600年頃、福島正則(芸備藩主)によって、この顕政寺などの寺々をほぼ一直線に結ぶ寺町(町割り)が形成されました。

正善院日実は顕政寺を再建し、日蓮宗に改め二代・日運は、本堂と庫裡を拡張する事績を遺し、四代目の日富は、延宝年中(1673~1680年)に、奉行・藤井六郎右衛門に願い出て門前の境内を拡め、今日の基礎を築いた。と伝えられています。

自分を見つめ直すことができる癒しのお寺として、「観心行」を行っています。観心行は、日蓮宗の修行ですけど、ここではオリジナルが行われています。

特に宣伝はしていないようです。

観心行は、文字通り「心を観る行」。日常の中で自分が行なった良いことや悪いことを思い出し、それらを見つめ直し、手放していく修行。ここでは10分程度のシンプルなものでになっています。

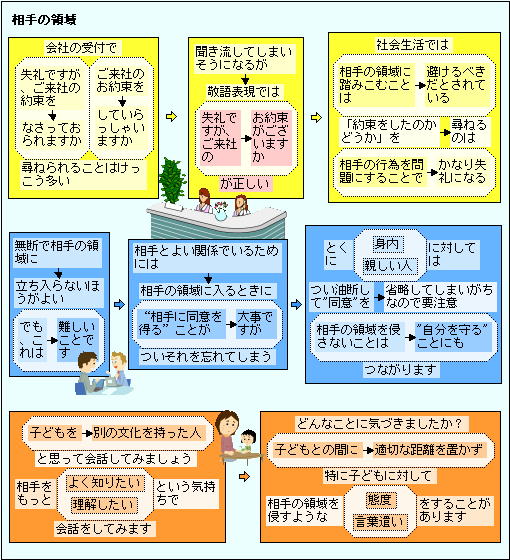

無断で相手の領域に立ち入らないほうがよい!

鎌倉 奥の岩屋に不動明王が「岩窟不動尊」

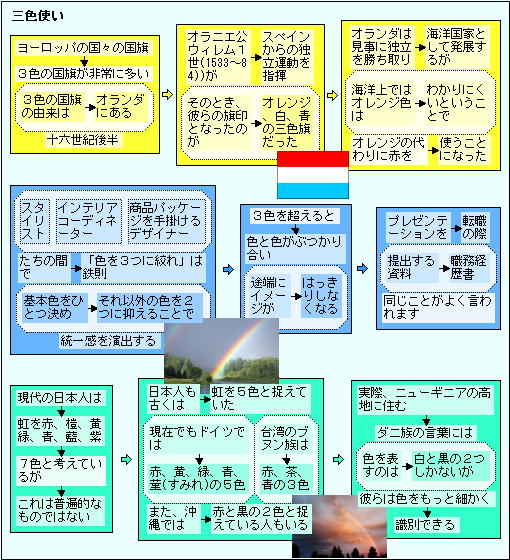

スタイリストなどの間で、「色を3つに絞れ」は鉄則!

尾道 昔は入江で渡しがあった「磯の辨天神社」

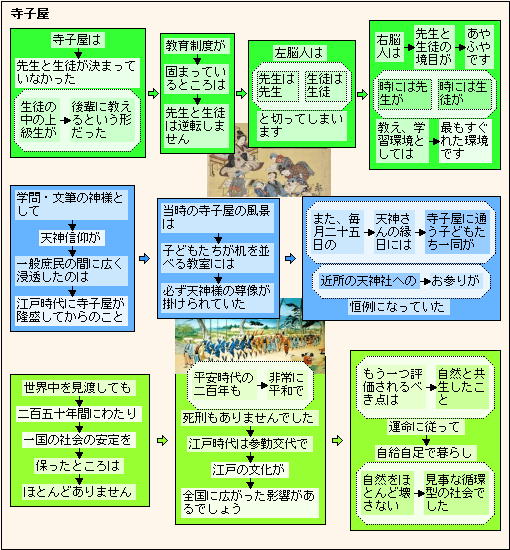

天神信仰は、江戸時代に寺子屋が隆盛してからのこと!

厚木 創建当時は昼なお暗い地だった「宝泉寺」

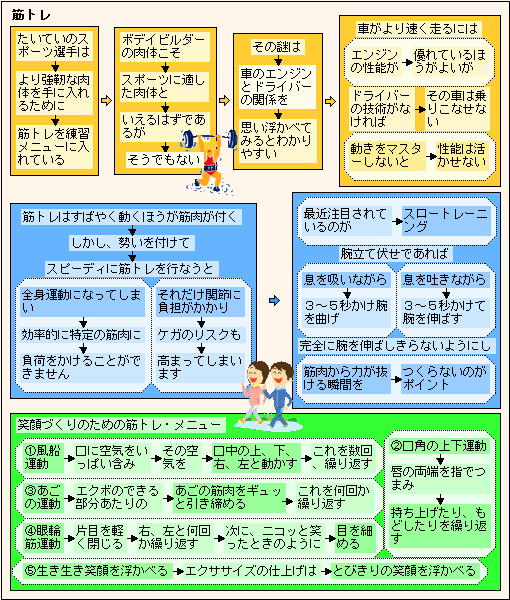

筋トレは「すばやく動くほうが筋肉が付く」、しかし!

鎌倉 石段下に星ノ井のある「虚空蔵堂」

行基大菩薩は全国修行巡錫の途中、この辺りで虚空京聞持の法を修行しておりました。智慧と頭脳明噺と広大無辺の宇宙を掌る仏様・虚空蔵菩薩を本尊(念持仏)として、頭脳明噺・記憶力増進を計ろうという秘法であります。

修行を続け、一心に祈っていると、ここに奇蹟が現われました。この井の中に三つの明星が輝き、夜も真昼のように付近の木々を照し、それは七日七夜にわたって起り土地の人達を怪しみ畏れさせたのです。

それを見て「これはきっと、井の中に何か珍しいものが入つたに相違ない」と行基は言い、とり出してみるように、と指示して入ってみると、果してピカピカと光る黒い石がありました。その石を前にして、僧は厳かに言いました。

「これは虚空蔵菩薩が石になつて降り給うたに相違ない。石が明星の光を放って鏡のように四辺を照すのは、世の人々に信仰心を起させ、平和とよろこびとを招かんがためであろう」……

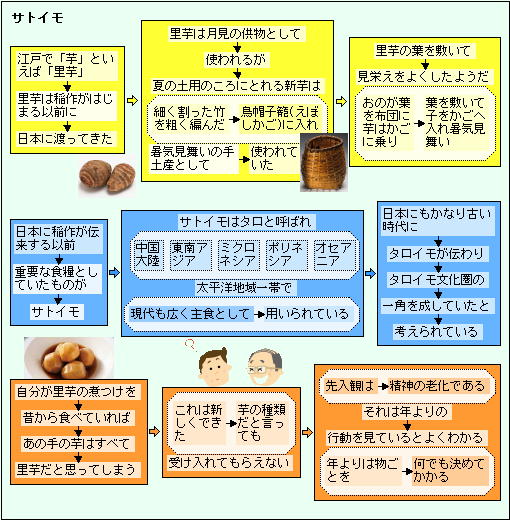

日本に稲作が伝来する以前、重要な食糧はサトイモ!

尾道 本堂内に「泣き龍天井」がある「西郷寺」

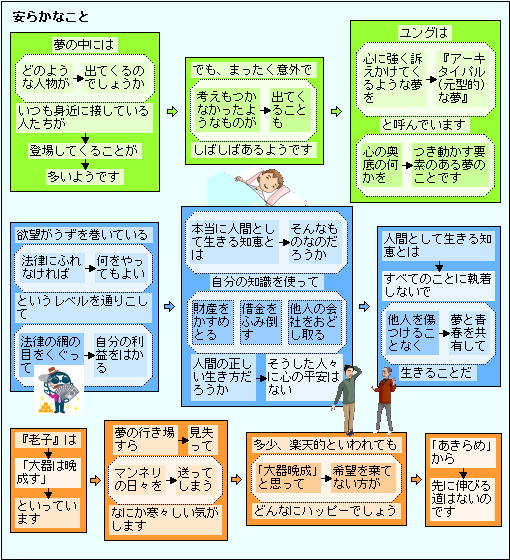

安らかなことが、何よりも大事なのだ!

相模原 江戸時代には寺子屋も開かれていた「常福寺」

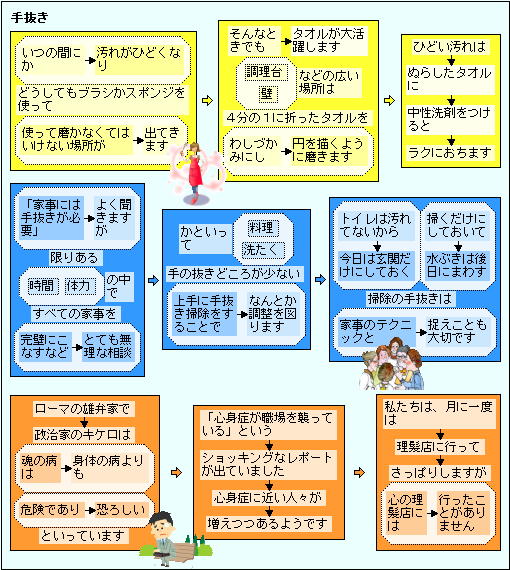

家事には手抜きが必要、それは「掃除」!

鎌倉 地震や津波で海辺から移された「円応寺」

山号を新居山(しんきょさん)といい、十王堂(じゅうおうどう)とも呼ばれています。

「地獄の十王たち」

地底をゆるがす大音声で断罪を下し、「いいえ、それは違います」と一言でも蚊細く抗弁しようものなら獄卒に目くばせし、間髪を入れず浄破璃の鏡の覆いを取りのけさせる。……と。

親を足蹴にかけた。

人妻の寝室に入り、邪な快楽を分け合った。

隣の犬が吠えて八釜敷(やかまし)いとて毒殺。

盗み。嘘言。偽り。虚栄。ハッタリ。怠惰。無慈悲。不まじめ。数知れず。

かくて亡者は勝ち誇る牛頭馬頭(ごづめづ)の鬼に引きすえられ、口をこじ開けられ、大きな専用道具でギリギリグイッと舌をひん抜かれ、ギゃアと叫んで悶絶する。

円応寺では正面の帳(とばり)の陰に一きわ巨大な間魔大王がすわっている。他の九王は一段低い左右に居流れ、普通の仏教寺院と違う、異様な圧迫感を漂わす。

このエンマ様は伝運慶作。彼が死に、冥途を旅して閤魔大王の前まで来たところ生きているとき、天才仏師としての手腕と業績が顕著であると認められ、突如生き返った。そのときの大王の様子を刻んだものと伝えられるが、本当かどうか。

エンマは梵語ヤマの漢音訳であって、瑛魔、炎魔、夜魔などとも音写されるし閣魔天とか死王とかいうこともある。

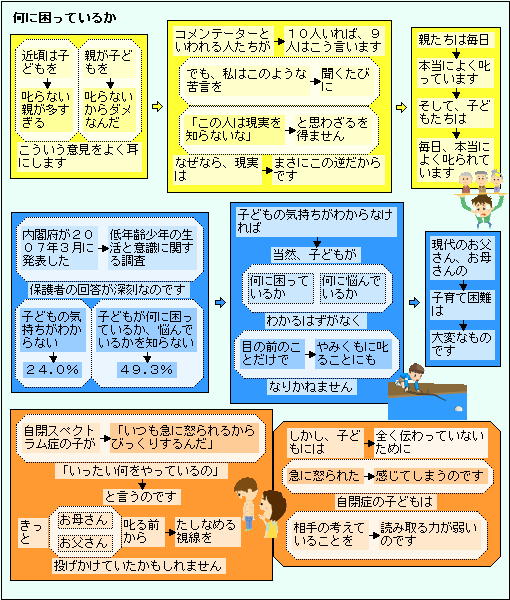

「子どもが何に困っているかを知らない」保護者49.3%!

尾道 墓地に猿の座像「福善寺」

守護大名山名宗全側近太田垣光景の子孫、但馬国城主太田垣因幡守の孫斐守が出家、名を行栄法印といい1573年尾道を訪れ、当時この地方には浄土真宗がまだ広まっておらず、行栄は近郊の住民に医業を施して生業(なりわい)とし、その傍(かたわ)ら久保町に道場を開き念仏布教を行っていた。

行栄の子念西の時代になってやっと真宗の教線が開かれ、尾道での総道場を開くことを許され、土堂町寺小路(尾道市土堂二丁目の村上医院西側の石畳の小路)に一宇を建立して福善寺と称した。 寛永七年(1630)、第三世行尊の代になってこの福善寺を現在地(尾道市長江一丁目)の丹花(たんか)の丘陵に移した。本願寺直参末寺「一家衆」に加えられ旧九条関白家の菩提所格寺院となった。