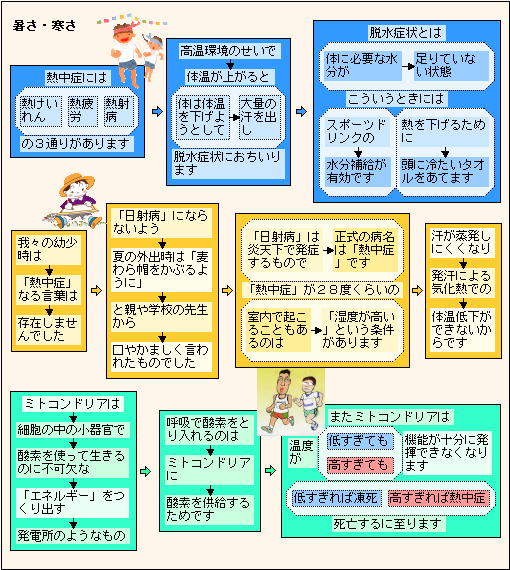

熱中症は、細胞の中にあるミトコンドリアが、温度の「高・低」に弱いためだそうです。人類は高温対策として、まず「毛を捨て」、「汗をかく」ことで対応してきました。寒さには、「毛皮や服を着る」、「火を焚く」ことで対応してきました。

最近はエアコンの使用で対応しています。しかし、これは温暖化にもつながっているため、もっと新しい方法を見つけなければならないですね。そういえば、日本では「打ち水」をしていましたね!

2022年のアーカイブ

厚木 雨乞いの行事をした「白山神社」

昔より雨乞に霊験著しい池があり、 この池は、干ばつの時でも、池の水が涸れることがなく、 それ故、人はこれを霊地と唱え、ここに古い石像、石碑が残存しています。 むかし、行基和尚がこの地に来て、この山に登り、 この池を見た時、霊水の湧き出る清浄な霊地であることを発見して、 この山を霊地と定め、楠木をもって霊御形を彫刻し、 加賀国白山妙理大権現(石川県石川郡に鎮座)を勧請したとあります。

下って江戸時代の1801年別当龍蔵院隆光は、山上に於いて、修行中に霊夢によって、 同山に秋葉権現と蔵王権現を勧請し、諸難、火難消除の守護とすれば疑なしと云々 近郷、近在の住民、信仰者の力を得て、 白山神社建立を企して、1804年再建をいたしました。

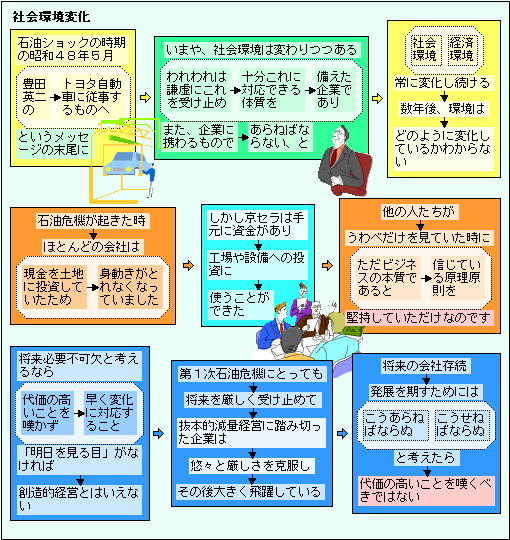

社会環境が変化のとき、これを謙虚に受け止める!

福山 鞆 江戸時代の石造では全国最大級「常夜灯」

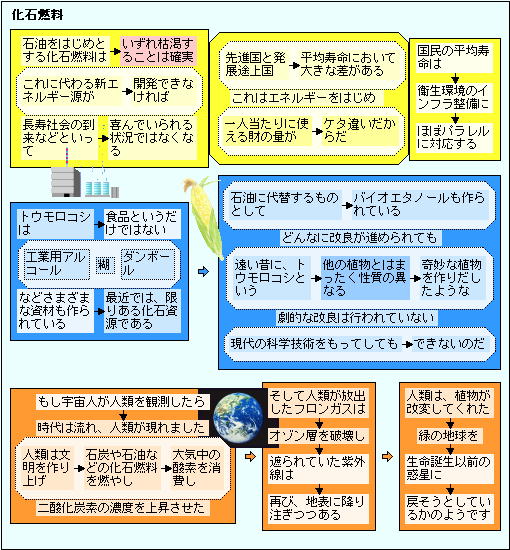

化石燃料はいずれ枯渇する!

鎌倉 新田義貞が戦勝を祈願「小動神社」

1333年(元弘3年)、新田義貞(にったよしさだ)が鎌倉攻めをして北条氏を滅ぼしたとき、神社に戦勝を祈願し、成就(じょうじゅ)の後に黄金(こがね)作りの太刀(たち)と黄金(おうごん)を寄進(きしん)したので、それで社殿を再興したと伝えられます。

その後もたびたび修理や再建が行われました。現在の社殿のうち本殿は、江戸時代の1817年(文化14年)に、腰越全町の人々が協力して建てたものですが、改修されています。また拝殿は、1929年(昭和4年)に建てられたもので、これも改修されています。

1868年(明治元年)の神仏分離(しんぶつぶんり)で小動神社と名を改めました。また、1909年(明治42年)は村内にあった諏訪社がここに移されたので、建御名方神(たてみなかたのかみ)もいっしょにまつっています。

社会全体が息苦しくなるのは!

尾道 幼少時代尾道で過ごした「林芙美子像」

男性よりも女性のほうがカンが鋭い!

鎌倉 焼き討ち時、日蓮救った白い猿「長勝寺」

からだの熱の逃がし方は二種類!

むかしより夏と冬が長く、春と秋が短くなってきています。夏は汗をかいて、からだの熱を逃がすのですが、この機能はエアコンを多用していると弱くなっていくのでしょうか? また、生まれたときからエアコンを多用する環境で育つと、汗をかく機能はきちんと成長するのでしょうか?

ヒトはからだの毛を無くし、からだを冷やす機能を充実させたことで、長時間の移動が可能となり、他の生物と比べると優位になってきました。エアコンは、進化の過程で手に入れた、からだを冷やす機能の劣化に影響しないのでしょうか? むかしより夏と冬が長く、春と秋が短くなってきています。夏は汗をかいて、からだの熱を逃がすのですが、この機能はエアコンを多用していると弱くなっていくのでしょうか? また、生まれたときからエアコンを多用する環境で育つと、汗をかく機能はきちんと成長するのでしょうか?

ヒトはからだの毛を無くし、からだを冷やす機能を充実させたことで、長時間の移動が可能となり、他の生物と比べると優位になってきました。エアコンは、進化の過程で手に入れた、からだを冷やす機能の劣化に影響しないのでしょうか?

座間 齋藤龍興(道三の孫)の遺臣四名が氏神「日枝大神」

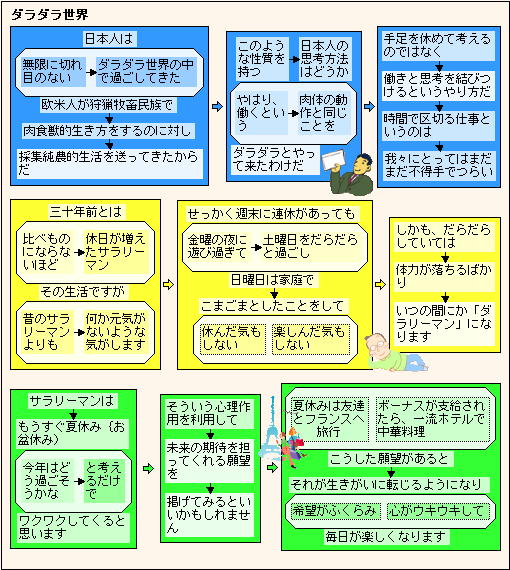

ダラダラ世界の中で過ごしてきた!

サラリーマンの仕事ぶりは、むかしからダラダラした働き方、という印象がありました。能率重視の社会では、この働き方は批判的に見られた来ました。

能率を重視し、短時間で仕事をする方法を見つけ、空いた時間を有効に使う、ということが大前提です。

空いた時間、有効に使えていますか? ゲームをなどしていては能率アップの意味はありませんね。

大学生もネット授業を早送りで見て、空いた時間をどのように使っているのでしょうか?

ダラダラ仕事でも、何かしら考えつき、何かしらのコミュニケーションをしたりした方が、メリットがあるかも知れないですね。

能率アップは、新たに生まれた時間を有効に使った、ということが必須条件ですね!

福山 鞆 かわいい石仏立ちが「正法寺」

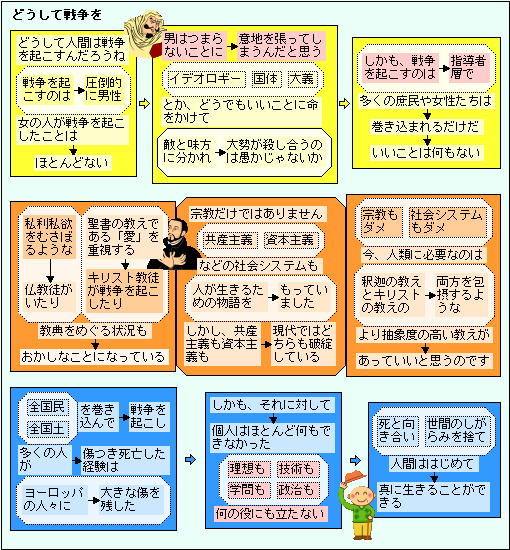

どうして人間は戦争を起こすんだ!

「どうして人間は戦争を起こすんだろうね?」、それも圧倒的に男性が。

今日も安倍元首相が銃撃され亡くなりました。犯人は男性。最近の不可解な犯罪も、犯人の多くは男性ですね。どうしてなのでしょうね?

男性は考え方に幅がなく、1つの方向になりやすいようです。特に100点主義の教育で、いつも答えは一つしかないと思い込んでしまう傾向にあります。でも、答えというものは一つではありません。

私は、小学校の家庭科で「新鮮な魚の見分け方」を習ったとき、「魚の目やエラを見て見分ける」と習いましたが、住んでいたところでは「魚に触って動くかどうか、タコやイカは吸盤に触って吸い付くかどうか」で新鮮かどうか見分けていました。どうして教科書にヘンなことが書いてあるのだろう? と思いました。

答えというものに、「曖昧」を許容していれば、社会人になっても、一つの考え方に固執することが少なくなるのではないでしょうか!

鎌倉 忍性が熊野本宮から勧請した「熊野神社」

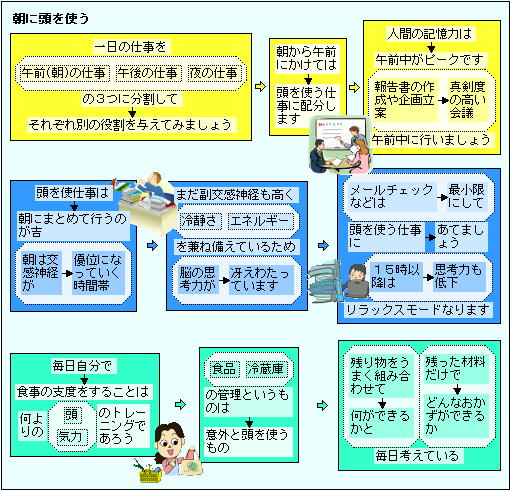

頭を使う仕事は朝にまとめて行う!

尾道 もとは向島にあった信行庵が移転「信行寺」

1214年に浄土宗第二祖の聖光が開いた寺で本尊は阿弥陀如来。元は聖光が向島の三ツ石に一草庵を結んで住んだのがはじめである。

1596~1614年に住職称住がこの草庵で四十八夜念仏修行をしたとき、その満願の暁方、阿弥陀如来の来迎に逢い、結集と共に入水往生したが、その時結集の中の一人は現世に残ってこの庵を相続せよというので、行欣が残ることになり、1603年現在地の下の山陽線路上の辺に移った。

1891年山陽鉄道が開通したので、堂舎を現在地に移した。

1214年に浄土宗第二祖の聖光が開いた寺で本尊は阿弥陀如来。元は聖光が向島の三ツ石に一草庵を結んで住んだのがはじめである。

1596~1614年に住職称住がこの草庵で四十八夜念仏修行をしたとき、その満願の暁方、阿弥陀如来の来迎に逢い、結集と共に入水往生したが、その時結集の中の一人は現世に残ってこの庵を相続せよというので、行欣が残ることになり、1603年現在地の下の山陽線路上の辺に移った。

1891年山陽鉄道が開通したので、堂舎を現在地に移した。