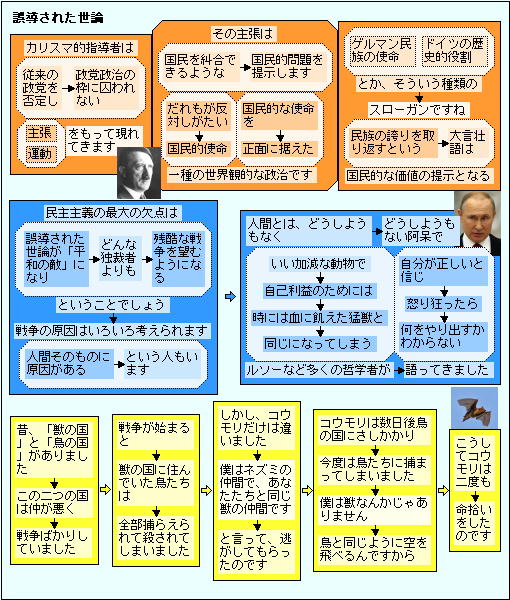

民主主義は、投票で決まっていきます。しかし、その背景には、教育も含めた情報操作があり、民意に大きく影響します。

京都の言葉で、単語の意味通りに解釈してはならない場面もあるそうです。

古くからの政治の中心都市京都、言葉遣いに苦労してきた結果なのでしょうか?

地域の風土の中には、上からの命令に従っているフリをしながら、実際には、自分達のやりたいことをやれるように、工夫している地域もあるようです。

ロシアもそのような風土づくりに取り組んでほしいものです!

2022年のアーカイブ

尾道 1957年死者・行方不明113名沈没事故「瀬戸田港」

1957年4月12日「第五北川丸沈没事故」がありました。午後0時30分に瀬戸田港から尾道港への帰途についた芸備商船の定期客船・第5北川丸が出航。この客船は、定員が84名であったにもかかわらず、235名(うち子供12名)が乗船。旅客定員の3倍超の乗客と乗員4名を乗せていました。しかも同船は建造から33年(1924年建造)経過した老朽木造船でした。乗員5名のうちひとりを別の用事のために下船させたため、船長自らが切符整理を行い、舵を当時16歳の甲板員見習(事故により死亡)に任せていました。

生口島の瀬戸田港から尾道港に向け出航しておよそ10分後、佐木島西方にある寅丸礁(事故後、灯台が設置された)と呼ばれている暗礁に座礁・転覆し、あっというまに沈没してしまいました。付近を航行していた運搬船や漁船がただちに救助に当たったのですが、船内に閉じ込められるなどして死者・行方不明113名、負傷者49名を出す惨事が起きてしまいました。

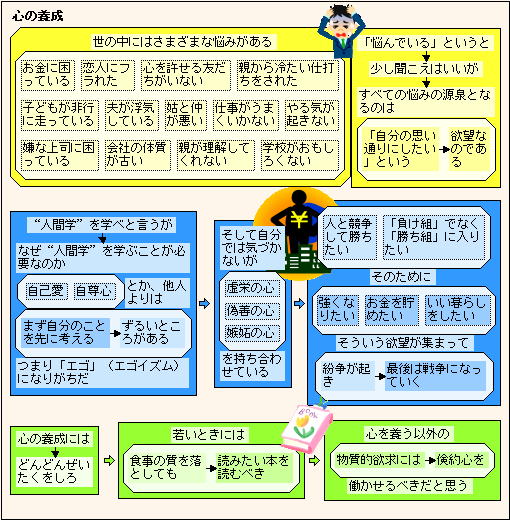

本当の自分の気持ちを見極めること!

厚木 樹齢約600年の御神木イチョウ「荻野神社」

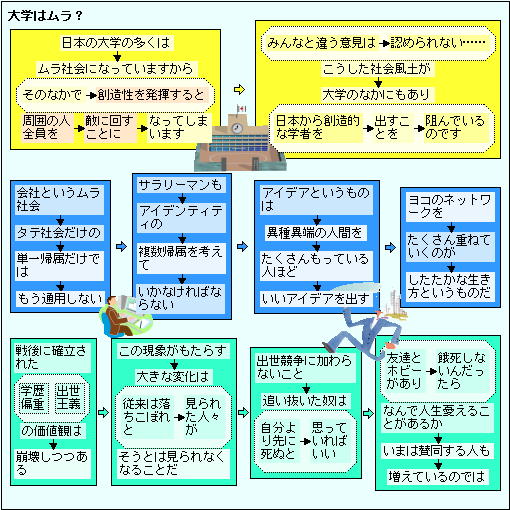

日本の大学の多くはムラ社会!

鎌倉 鎌倉にある唯一の尼寺「英勝寺」

いかなる心境で選ぶか!

尾道 お茶子娘供養のかんざし燈籠「八阪神社」

「かんざし灯籠」の伝説

……ある日、だんなが息子を呼んで言うた。

「おまえ、お茶子ふぜいと付き合うとるそうじゃが、立場を考えにゃいけん。うちは浜問屋じゃけえのう」

「浜問屋とお茶子がどうして結婚してはいけんの」そんな親と子のやりとりが何日も続いた。……息子がつれてきた娘を父親はじろじろと見まわした。

べっぴんさんじゃし、言葉づかいもていねいじゃし、気立てもよさそうじゃ。……「あんたべっぴんさんじゃし、言うことはないけどのう、今時の娘がかんざし一つ差しとらん。かんざし一つ差しとらんような者を、うちの嫁にするわけにはいかんのじゃ。すまんがうちの息子との結婚はあきらめてくれ」……そう言われて娘は悲しかった。

この日のために親が無理して買うてくれた着物と履物。じゃが、かんざしまでは手が届かんかった。娘は親の気持ちを考えると、ただただ、せつなかった。 両親の顔が浮かんでは消える。

気持ちのやさしい娘は心の中で両親にわびながら、その夜、明神さんの近くの井戸に身を投げて死んだんじゃ。

それから間もなく、雨の日に女の幽霊が出るという噂がたつようになった。