福本渡船(0.25km 3分)

【概要】 尾道駅前広場の東端付近と、向島の小歌島(おかじま)とを結ぶ航路です。3つある航路の中で最も運賃が安い渡船でもあります。尾道側桟橋入口の赤く塗られたゲートが特徴です。

【運賃】 ・旅客運賃:大人60円,小児30円

・自転車(手荷物扱い) +10円

カテゴリーアーカイブ: からだの散歩

鎌倉 三浦一族が立て篭もった「法華堂跡」

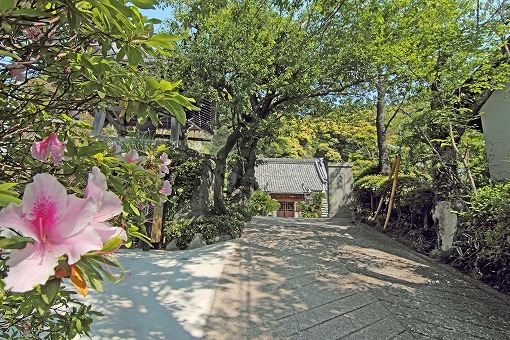

厚木 かって袈裟掛けの松があった「弘徳寺」

海老名 有鹿姫の伝説「有鹿神社」

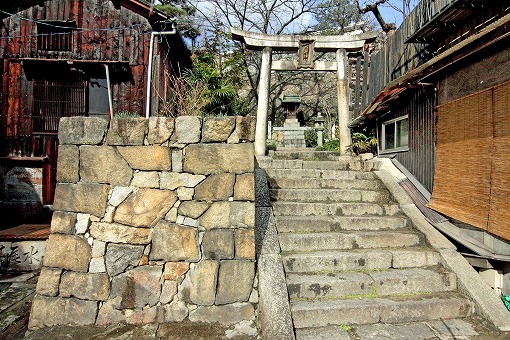

鎌倉 昼なお暗く静まりかえる「佐助稲荷神社」

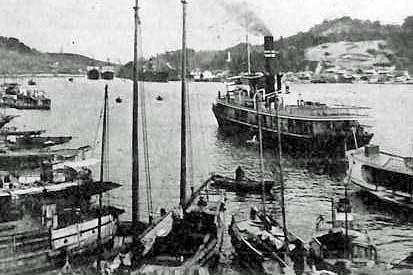

尾道 のんびりとした島「向島」

厚木 相模国式内社(しきないしゃ)の「小野神社」

鎌倉 やぐら内の石像がとけていく「薬王寺」

尾道 水祭りが復活した「熊野神社」

鎌倉 江戸時代中頃から寺子屋「 千手院」

尾道 生口島の耕三寺 「未来心の丘」

この 「未来心の丘(みらいしんのおか)」は、広さ5000平方メートルにもおよぶ白い大理石の庭園で、世界を舞台に活躍されている彫刻家 杭谷一東(くえたにいっとう) 氏にその制作を依頼しているものです。

ここに使用されている大理石のすべては氏のアトリエ(仕事場)があるイタリア・カッラーラで採掘し、コンテナ船で運んできています。丘にそびえ立つ大小様々な形をしたモニュメントや広場、道… 氏は制作に当たっては常に、その石のひとつひとつと対話し、また周囲の景色の形や色、風雨、光といったあらゆる自然との調和(バランス)も考えて創造してこられました。

https://risetu.net/03mati_tanken/01onomiti/308/3088/3088-4303Amiraisin_oka/3088-4303Amiraisin_oka_1.html