元八幡は、相模守(さがみのかみ)であった源頼義(みなもとのよりよし)が京都の石清水(いわしみず)八幡宮に戦勝を祈願し、前九年の役(えき)(1051~1062年)で、奥州(今の東北)の豪族の阿部頼時(よりとき)・貞任(さだとう)に勝って京へ帰る途中、1063年(康平6年)に鎌倉に立ち寄り、由比郷鶴岡(ゆいごうつるがおか)のこの地に源氏の守り神である石清水八幡宮の祭神を移してまつって建てたと伝えています。

後三年の役(えき)のとき、頼義の子の義家(よしいえ)が戦勝を祈り、社殿を修理したと伝えています。

1180年(治承4年)、鎌倉を根拠地としで鎌倉幕府を開いた源頼朝(みなもとのよりとも)が、現在の八幡宮がある元八幡と呼ばれていますが、正しい名は由比若宮です。

鎌倉市教育委員会発行「かまくら子ども風土記(13版)」より

カテゴリーアーカイブ: 鎌倉

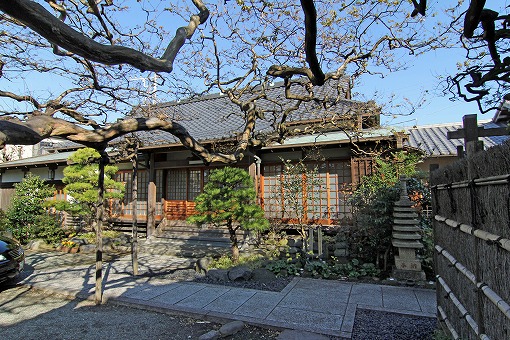

鎌倉 もと光触寺の鎮守社「十二所神社」

この神社は昔、熊野十二所権現社(ごんげんしゃ)といって1278年(弘安元年)には光触寺(こうそくじ)の境内にありました。1838年(天保9年)に今の土地を寄付する人がおり、当時30戸の村人の協力で神社を移しました。明治になって神仏分離(しんぶつぶんり)となり、天神七柱(あまつかみななはしら)、地神五柱(くにつかみいつはしら)の十二柱の神様をまつり、社名を十二所神社と改め、今日に至っています。

社殿に向かって右手に小さい社(やしろ)が三つ、山の神社・ほうそう神社・宇佐八幡社(うさはちまんしゃ)と並んでいます。鳥居の右に百貫(かん)石といわれる石が置かれ、その右奥に神楽(かぐら)殿があります。百貫石は、実際には28貫(約112kg)あり、以前は、祭のときにこれを持ち上げたり、かついだりして自慢した人もいたそうですが、今はためす人もいません。また、左側には地主(じぬし)神をまつる社もあります。

鎌倉市教育委員会発行「かまくら子ども風土記(13版)」より

鎌倉 山門を潜ると石仏が並ぶ参道「光触寺」

鶴岡八幡宮から金沢街道を東に進み、滑川の流れに沿って朝比奈峠方面へ。明石橋を過ぎて間もなく、十二所バス停から徒歩3分ほどのところにあるのが光触寺である。弘安2年(1279)に一遍上人によって開山されたお寺で、本尊は運慶作といわれる阿弥陀如来三尊象。国の重要文化財にも指定されている。この阿弥陀如来三尊象は頬が黒いの頬焼阿弥陀とも呼ばれている。その由来の描かれている『頬焼阿弥陀縁起絵巻』が光触寺の寺宝として残されている。

光触寺は、もともと、作阿上人による真言宗の寺だった。しかし遊行中の一遍上人が弘安5年(1282)、このお寺を訪れたとき、一遍上人に帰依したことで時宗に改宗したと言われている。それ以降、今日まで念仏道場としてその名をとどめている。

(「鎌倉なるほど事典」 楠本勝治著 実業之日本社 より)

鎌倉 かつては七堂伽藍を有した「浄妙寺」

臨済宗建長寺派。鎌倉五山の第五位。山号は稲荷山、浄明寺所在。

文治四年(1188)に足利義兼が開創、開山は退耕行勇と伝える。はじめは密教系の寺院で極楽寺と称していたが、蘭渓道隆の弟子月峯了然が住職となってから禅剰に改め、次いで寺名も改称するにいたった。改宗時期は正嘉年間(1257-59)のはじめ、と推定されている。歴代には約翁徳倹・高峰顕日・竺仙梵僊・天岸慧広など、名僧が多い。中興開基は足利貞氏。盛時には三門・仏殿・法堂・禅堂・経堂などが軒を並べ、霊芝庵・瑞龍庵・法雲庵等々の塔頭もあったが、震災や火災で滅んだり廃絶したりして、現在は本堂・庫裡・荒神堂等が伽藍を形作りている。全域史跡指定。

東京堂出版発行「鎌倉事典」 白井永二編 より

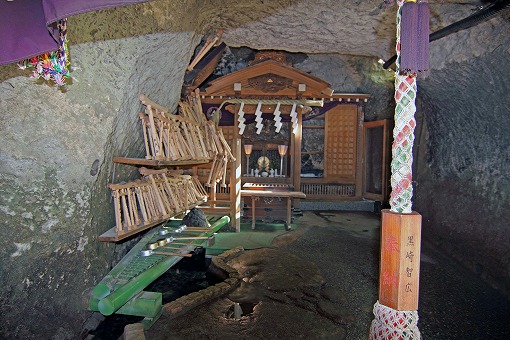

鎌倉 汚れを洗い落とし、銭を清める「銭洗弁天」

泉の水で銭を洗うということは、いつごろから始まったのか。伝説によれば、鎌倉幕府の五代執権・北条時頼がそこに参詣して、湧水で銭を洗って福銭にしたのがその起こりだという。

だが幕府の執権たる者が、銭を洗って福銭にするなどといったことを行なうであろうか。そんなことをするとはとても思えないので、伝えられている話は作り話に違いないと見る人もいる。近所の誰かが銭を洗ってみた。案外それが銭洗いの始まりであるのかもしれない。

由来はともかく、銭を洗うと銭が増えるという。洗えばなぜ増えるのか。人から人へと渡るうちに、銭には汚れがついてしまう。その汚れを水で洗い落とし、銭を清める。そして銭の力を再生させれば、増えていくということなのだろう。

鎌倉 熊のような猫が住みついたという「報国寺」

鎌倉 由比ヶ浜辺の八幡宮をここに遷した「鶴岡八幡宮」

源頼朝が現在の場所に移し、武家政権を守る神社として大事にされ、寺院としての性格を持っていました。若宮・本宮・丸山稲荷は国重文です。

鶴岡八幡宮は参道の若宮大路(国史跡)と共に、政権都市・鎌倉の中心となりました。若宮大路にある大鳥居(ーの鳥居)も国重文です。

鎌倉市教育委員会発行「かまくら子ども風土記(13版)」より

本宮(上宮)の楼門の額の「八」の字は、「ハト」が向かい合って書かれています。尾道の古寺浄土寺で聞いた話しですが「平家は伝書鳩が使えなかった。源氏は伝書鳩を使うことができた……」とお聞きしました。伝書鳩は時速60~100kmで飛ぶことができるそうです。伝書鳩は通信手段として、古代エジプト時代から使われていたとのことです!

鎌倉 鎌倉幕府ができる前からあった「御霊神社」

鎌倉 護良親王の遺子日叡が父の霊を弔うため「妙法寺」

日蓮の御小庵が焼かれた後、ここには法華堂(ほっけどう)が建てられ、本圀寺(ほんこくじ)となりましたが、室町時代の初めに京都に移されました。その跡地に護良親王(もりよししんのう)の遺子(いし)日叡(にちえい)が父の霊を弔うため、1357年(延文2年)に寺を再興したのが妙法寺の起こりといわれています。

妙法寺の寺名は日叡がいたところの妙法房(みょうほうぼう)から、山号は日叡の幼名りょう巌丸(りょうげんまる)から付けられたといわれています。

この妙法寺は南北朝から室町時代にかけては寺の勢いが盛んで、塔頭(たっちゅう)が5院あったということです。また江戸時代、11代将軍徳川家斉(とくがわいえなり)が参拝し、明治30年ごろまで、将軍御成(おなり)の門があったといいます。

鎌倉市教育委員会発行「かまくら子ども風土記(13版)」より

鎌倉 開山は空海と伝えられる「浄泉寺」

鎌倉 一遍上人が関所の武士に拒絶され野宿「光照寺」

光照寺の山門の梁に、十字架を模した30cmほどの紋がいまも残っている。もし、この十字架を模した紋が、隠れキリシタンの遺物だとしたら、そのキリシタンたちはこの鎌倉で、どんな生活をしていたのだろうか。想像するだけでも興味深い。

光照寺は時宗の寺で、正式には西台山英月院光照寺である。十字架紋のある光照寺の山門は、箱根湯本の早雲寺の末寺だった東渓院山門だったが、同院の廃寺により、山門が光照寺に移されたという。

東渓院は北鎌倉の北西の大地にあったというから、光照寺とはそれほど離れていないところにあったといえようか。

臨済宗のお寺だった東渓院は、九州・大分竹田藩の藩主だった中川氏の娘の菩提所として建立されたもの。キリシタン大名のいた九州に領地を持っていた中川氏が、キリシタンと関係があっても不思議ではない。そう考えると十字架を秘した紋を山門に掲げたのもうなずける。

(「鎌倉なるほど事典」より)

鎌倉 元寇戦没者追悼のため創建した「円覚寺」

鎌倉 不思議な雰囲気が漂っている「内藤家墓地」

磐城平(福島県浜通南部)から日向延岡(宮崎県)へ移封となった内藤家の墓地。

代々のものが一墓地に建立されている。 高さ3mに及ぶ大宝筺印塔などが多く、他に笠塔婆、仏像形、五輪塔形、各塔婆形がある。

墓碑58基(宝筺印塔40基、笠塔婆12基、仏像形4基、五輪塔形1基、角塔婆形1基)、 灯籠118基、手水鉢17基、地蔵尊等9基 (鎌倉市教育委員会)

不思議な雰囲気が漂っている墓地です。 入口は施錠されていて中には入れませんが、道路の位置が2~3m高い位置ですので、よく見えます。今は幼稚園で分離されていますが、光明寺の墓地の一部なのでしょう。このような大規模の大名の墓所がひとつにまとまっているのはめずらしいのだそうです。

北条義時法華堂跡、大江広元の墓

大江広元、毛利秀光(大江広元の四男…長州藩主・毛利氏の祖)、島津忠久(薩摩藩主・島津氏の祖)の墓。

発掘調査の結果、ここには北条義蒔(よしとき)の法華堂があったことが確認され、国の史跡となりました。義時は北条時政(ときまさ)の子で、鎌倉幕府の執権た。

法華堂跡の奥の左側にやぐらがあり、中に五輪塔がならんでいます。これは、鎌倉時代次前半に大きな勢力を持った三浦一族の墓といわれています。

やぐらの先に鳥居があり、その奥には二列になった石段があります。鳥居をくぐり、石段を上りつめると、石垣に囲まれた中に、古墳時代の末期にみられる横穴墓を改装したやぐらが三つ並んでいます。左側が、大江広元(おおえひろもと)の子で、後の中国地方の大名の毛利氏の祖といわれる毛利季光(すえみつ)の墓といわれます。

鎌倉 一向宗開祖が創建した「向福寺」

鎌倉 焼き討ち時、日蓮救った白い猿「長勝寺」

鎌倉 明治の神仏分離で静かな寺に「寶善院」

宝善院(真言宗大覚寺派)は、加持山霊山寺・泰澄山瑠璃光寺という2つの山号寺号をもち、院号が宝善院。

開山の泰澄は、「越の大徳」(越前(福井)・越中(富山)・越後(新潟)で並ぶ者のいないほどの徳の高い僧)と呼ばれていた。加賀の白山を開いた人物。

江戸時代には、この寺の僧が龍口明神社の別当に任じられたこともある。

村人の信仰を集め栄えたが、明治の神仏分離によって、静かな寺となった。

“越の大徳” 泰澄大師の十一面観音伝説がいきるお寺さん腰越にある真言宗のお寺さんです。腰越の海近くの山裾にあり、とても静かで清々しい空気があります。白山信仰の神の山、白山を開き“越の大徳”といわれた泰澄大師が開いた寺院としても存在感があります。

鎌倉 門前に[源頼朝公祈願所]の石碑「補陀洛寺」

「補陀洛」サンスクリット語で「ポータラカ」(観音菩薩が住むという南海上にある山のことで、観音浄土を意味する)。日本語に翻訳するとき「補陀洛」の字をあてた。

はじめは、阿弥陀仏の西方浄土が人々の信仰を集めるが、次第に南の補陀洛浄土への信仰が盛んになっていったという。

この寺は南向山(なんこうざん)という山号をもつ真言宗の寺で、源頼朝が文覚(もんがく)を開山として1181年(養和元年)に建てたといわれます。もとは七堂伽藍という建物がそろった大きな寺院であったということです。その後、だいぶ荒れてしまいましたが、文和年間(1352~1356年)に、鶴岡八幡宮の供僧(ぐそう)だった頼基(らいき)が復興したと伝えられています。

補陀洛寺は別名竜巻寺ともいわれ、竜巻にあったり火災にあったりしたようです。寺に伝わるものとして、本尊の十一面観音をはじめとする仏像や貴重な文化財の多い寺です。