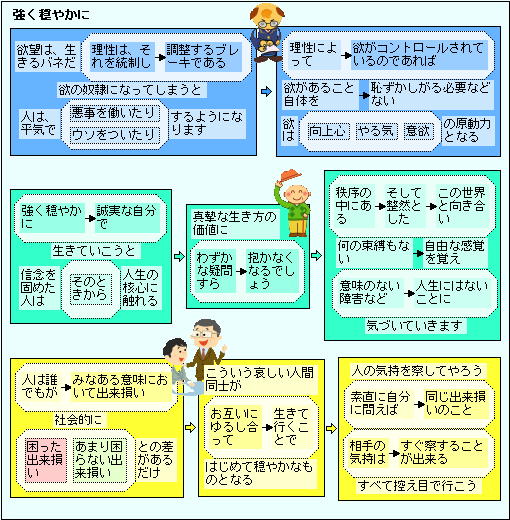

| 強く穏やかに生きていくことを目指すこと。出来ると良いのですが、これを自分の論理だけで実現することは大変なことです。 日本の風土は、出来損ないを認め、曖昧に生きることを認める風土があります。この風土を無視し、自分の考え方しか認めない時代は、日本においては戦いに明け暮れた時代ですね。 現存する日本最古の国が編集した「日本書紀」ですら、朝廷の成立はAが正統だが、Bもある、Cもある,Dもある,というように、国家が、曖昧さを許容しています。そんな国は世界中どこにもないようです。 日本書紀より古い聖徳太子の十七条憲法の最後の17条目には「物事は独断で行ってはならない。必ず皆で適切に議論しなくてはならない。とくに重大な案件については判断に過失・誤りが無いか疑い、慎重にならなくてはいけないので、皆で議論する必要があるし、そうしていれば(自ずと)道理に適った結論を得ることができる。」と、もとになった中国のものにつけ加えています。 自分の論理では補えない世界があることを、大昔から感じていたのですね! |

カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩

神社に参拝するとき!

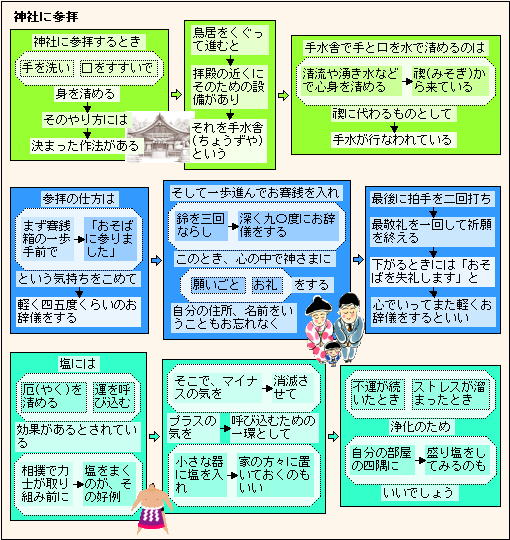

| 正月は神社にお参りすることが多いですね。治承5年(1181年)に源頼朝が鶴岡若宮に参詣したことが初詣が広まるきっかけになったとの指摘もあるようです。 いつのころからか、生きている間の願い事は神社、亡くなってからはお寺にお世話になるとなっています。 お寺には、あらゆる病に効く薬が入った薬壺をもっている薬師如来、薬は生きている間に使うものです。死んだあとに救済するのではなく、この世で利益を授ける如来として人気を集め、飛鳥時代には信仰が広まったのですが、新コロナが伝染している今、お参りに行く人はそれほど見かけません。 仏教は本来、生きている人を救っていたようですが、今はなんとなく、生きているときの願い事は神社になってしまったようです。新年はやはり神社にお参りですね! |

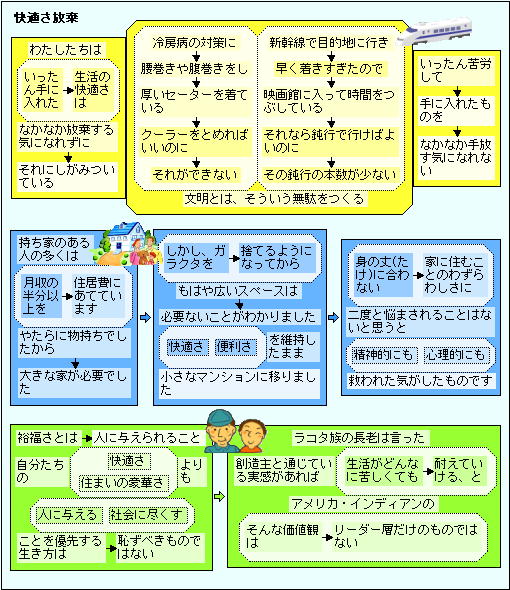

生活の快適さはなかなか放棄できない!

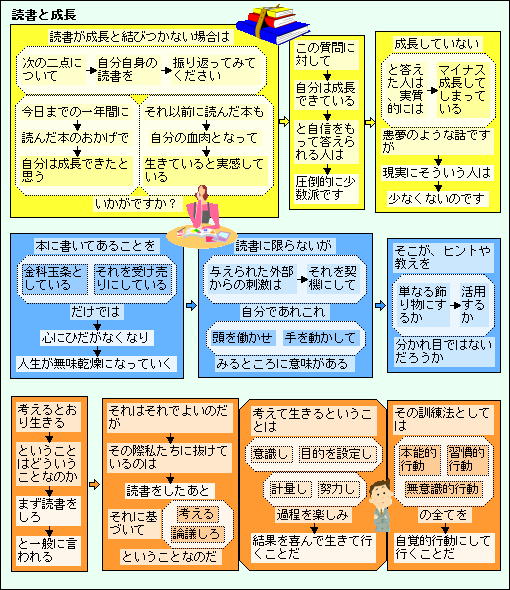

読書が成長と結びつかない!

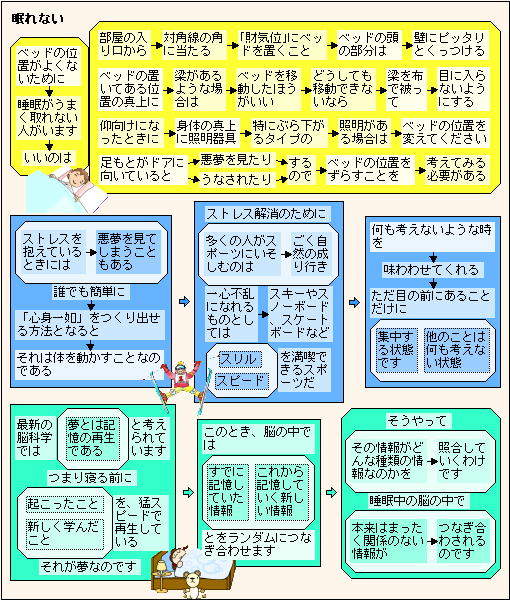

睡眠がうまく取れない!

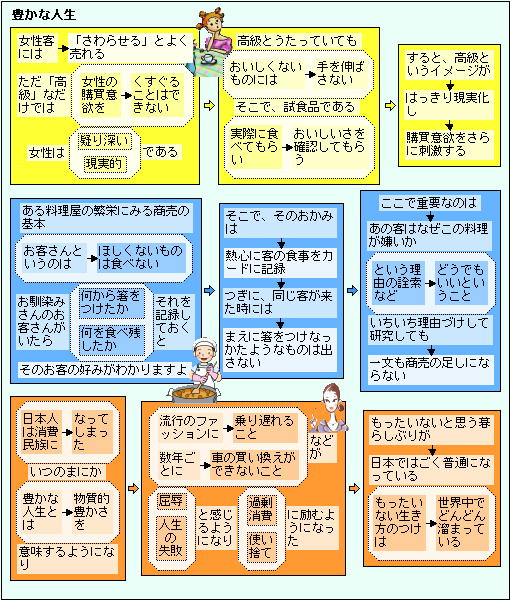

豊かな人生とは物質的豊かさ?

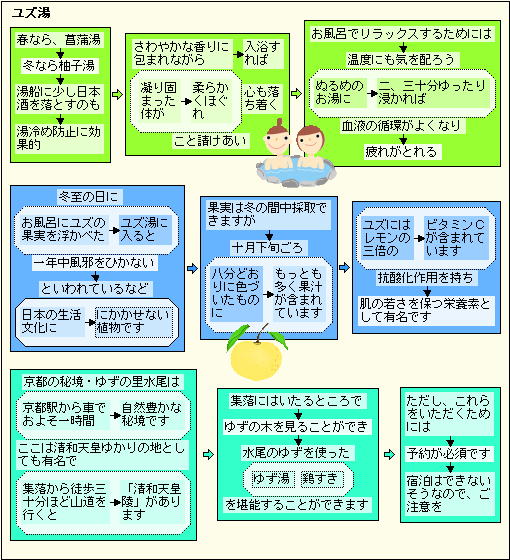

冬至の日には、ユズ湯に入る!

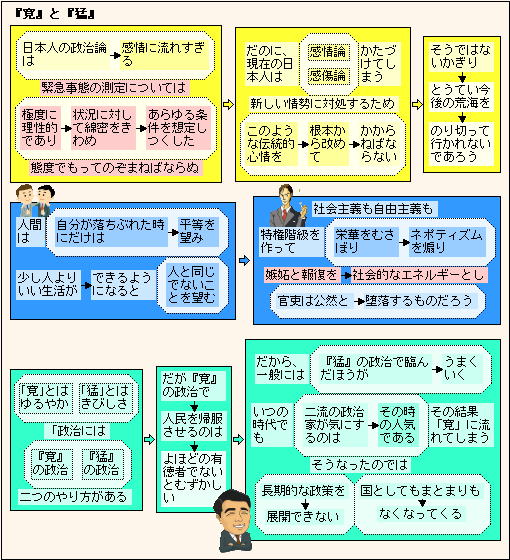

落ちぶれた時にだけは平等を望む!

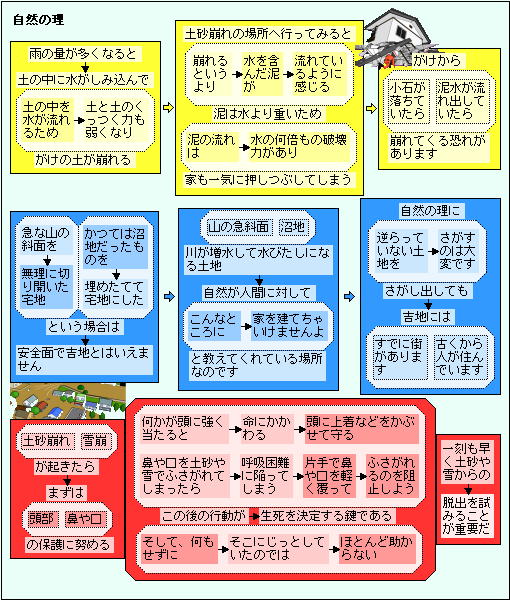

自然の理に逆らっていない土地をさがすのは大変!

| 土砂崩れが多くなっています。斜面を崩し、低いところを埋め立て、大規模な団地を造ってきました。クルマを通すため、傾斜地を削り道路を造っています。自然のままなら土砂崩れを起こさないところでも、開発により土砂崩れを起こしてしまいます。 現在の法律は、車が通れないところには家を建てることは出来ません。そのため、どうしても斜面を削り、道路をつくざらるをえません。これも土砂崩れを誘発する原因になっているのでしょう。 現在の技術では、道路に頼らず斜面エスカレーターでも対応できると思われます。エスカレータの屋根に太陽光発電パネルや電気配線を設置し、床下には上下水道を配置し、所々に消火栓をつければ、クルマ用の道路がなくても生活可能と思われます。 エスカレーターの下に商店街や公共交通機関などがあれば、かなり便利になると思うのですが。それに元気なうちは、エスカレータを使わずに階段で上り下りすれば、健康にも良いのでしょうが! |

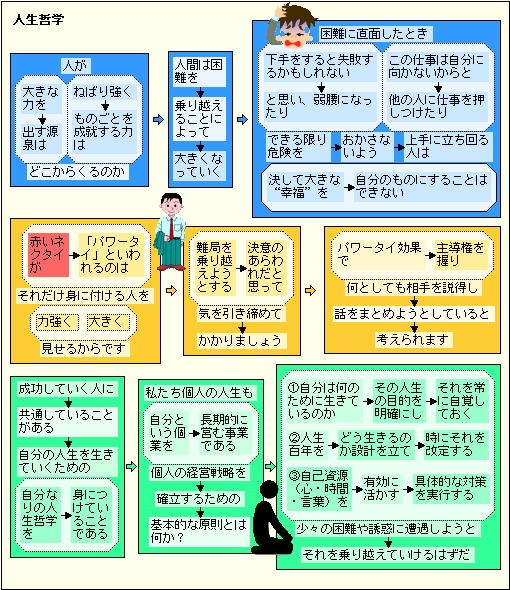

自分なりの人生哲学を身につけること!

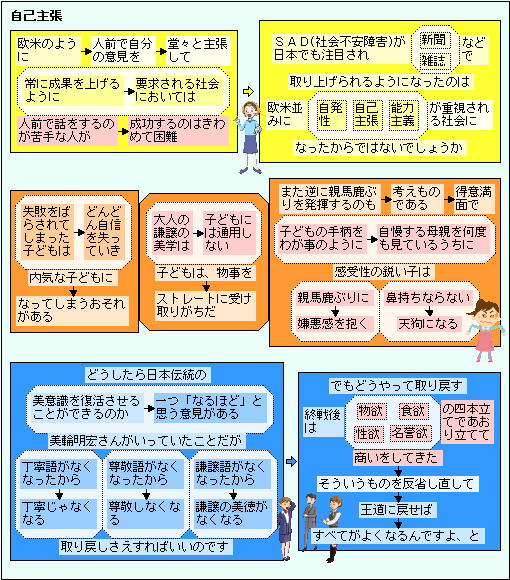

自分の意見を堂々と主張!

| 自分を主張しして成果を上げながら、社会の中で生きていくには、それなりの能力が必須です。その能力がある人と、それが少ない人との間には、どうしても格差が生まれます。 旧来の日本は、その欠点を重要視し、その対策として「年功序列」という方式を社会に取り入れてきました。 しかし、海外との取引が増え、同時に能力主義が社会の中で重要と考えられるようになってきたため、旧来の年功序列方式は難しくなりました。 ただ、能力というものは、ほとんどの人が限られた部分でしか発揮できません。すると、社会が変化、あるいは、技術が変化するなど、環境が変化してくると、その変化についていけなくなる人が出てきます。 新コロナの影響で社会が変化するときが来てしまい、今まで評価された能力が、これからも有効であったらよいのですが! |

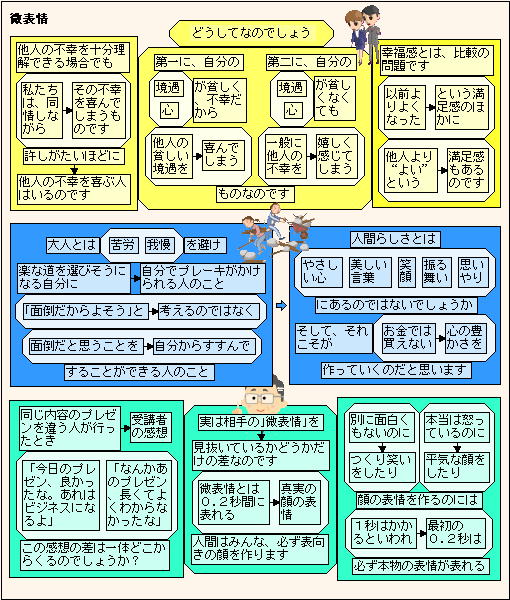

相手の「微表情」を見抜いているか!

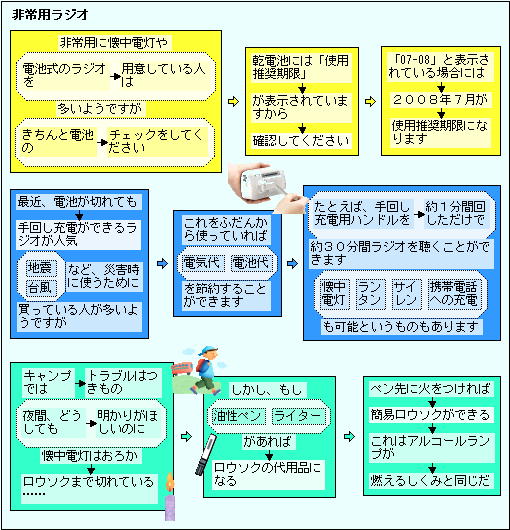

手回し充電ができるラジオが人気!

争いたくないのに争ってしまう!

| 他人との争いが起きるとき、「相手が悪い」、そして「自分は正しい」が基本にあります。ということは、争いの背景には「自己主張することは当然」という思いがあるのでしょう。 この「自己主張は、本当に当然なことなのでしょうか?」と考えてみたことはほとんどありませんね。ほとんどの国は、自己主張は当然の権利として、その上で社会が成り立っているようです。 日本もそうなのですが、自己の主張する力が他の国より弱いようです。そこに「曖昧な部分」があり、その曖昧な部分を、人々が自分流に解釈し、行動しているようです。 災害が多く、山が多く、狭い国土で暮らさなければならない宿命なのでしょうか? そんな自己主張だけでは生きていけない環境の中で、周りを気にしながら、自己主張との妥協を図りながら、暮らしてきた環境が、新コロナ対策に対しても効果を発揮しているのでしょうか! |

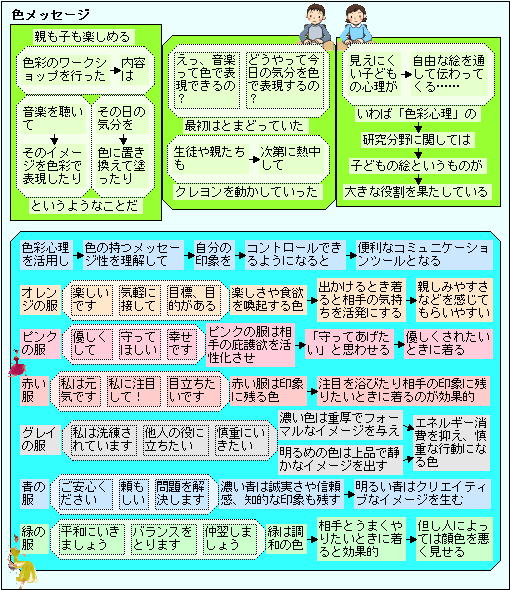

色の持つメッセージ性!

知識は「広く」から、そして「深く」へ、そして「広く」へ!

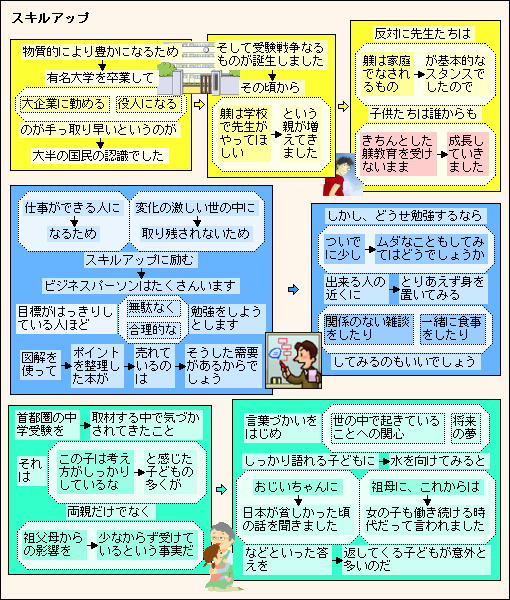

出来る人の近くに身を置いてみる!

| 脳波「周辺抑制」と言われるように、サーチライトのような見方をする機能があります。専門家は、そのような見方の訓練を積み重ねているようです。しかし、これでは変化の時代に対応できないのでしょう。 本当の変化の時代に入ってきた現在、今までは、ある意味「答えは一つ」を基本にしていました。しかし、新コロナの蔓延、地球の温暖化、地球人口の増加など、過去の経験があまり役に立たなくなってきています。 変化を求められる時代になってきていますが、製造業においては、部品供給の海外依存が多く、それらの製造や設計技術にふれる機会も少なくなっており、基本にふれることが少なくなっています。 大きな変化に対応するには、基本を知って、それから、現状を知って、そして知恵を絞るしかないのでしょう。 子供時代から、いろいろなものや人にふれ、多彩な見る目を育てておきたいものです! |

キリスト教ではハトは聖霊の象徴だった!

| ハトは平和の象徴とされています。旧約聖書のノアの箱舟が由来だと考えられています。しかし、伝書鳩は紀元前5千年とか、紀元前3千年のエジプトで通信手段として使われており、ローマ帝国では軍事用の通信手段として使われていました。 日本でも八幡神の使いはハトで、八幡神は源氏の氏神で武神です。尾道の古いお寺には「源氏は伝書鳩を使うことが出来、平家は使えなかった」という言い伝えがあるそうです。 第二次世界大戦で日本軍のタイの通信部隊の人は、「無線はあったが、発電機は重く、山があると無線は届かない。伝書鳩の中には10日も同じ場所にいれば、その場所を覚えるので、軽くて大変有効な通信手段だった」と言っておられたそうです。 これらのことが関係しているのかわかりませんが、最近は平和の象徴としてのハトの出番が少なくなっていますね! |

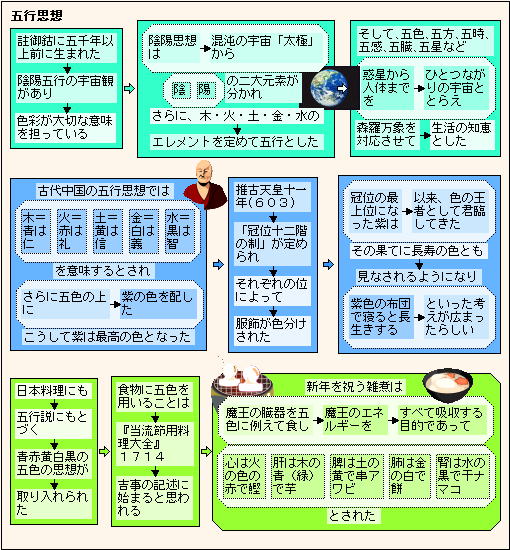

古代中国の五行思想が雑煮にも!

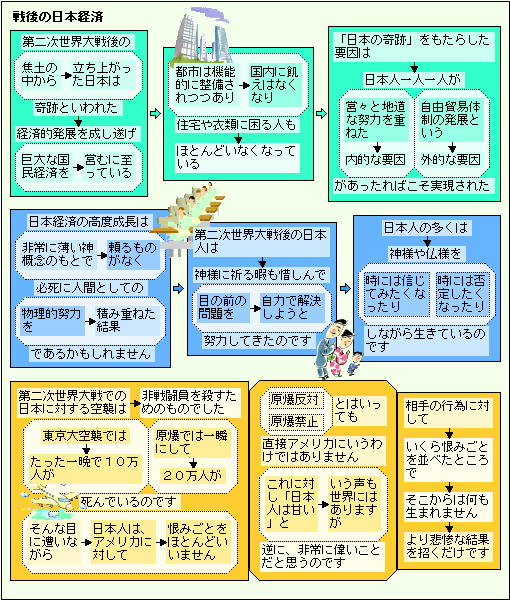

第二次世界大戦後の日本経済!

| 太平洋戦争の後、日本は焦土の中から立ち上がってきました。いままで、これは普通のことと思っていましたが、アフガニスタンの状況を見ると、国家という概念がつくれるのかどうかと考えてしまいます。 みんなで国づくりをするということはどうゆうことなのか? 戦後の日本人の多くは、どのような国をつくるかは曖昧だったような気がします。思想的には曖昧なまま、とにかく生活(食べること)を中心にして、前に進んでいたようです。そして、少し食べることに余裕が出来ると、たとえば、畑になっていた庭をもとに戻していました。こんなやり方でまとまって行けた風土が、戦後の経済復興を成し遂げたのでしょう。 日本の風土に「思想では飯は食えない」ということがあり、ほとんどの人が、どんな思想も受け入れることができ、良い・悪いはどうでもよい、悪ければ直せば良い、そして、直すことが出来る、という風土の基本になっていたのでしょう。 思想で人をリードし、違反したら罪に問うという指導者がいた時代は、日本では争いが多く発生していた時代のようです。一人の個人が、時と場合により神も仏も信じる、そして、普段は神も仏も意識にない、という風土が、おだやかな国にする原点にあるのでしょうか! |