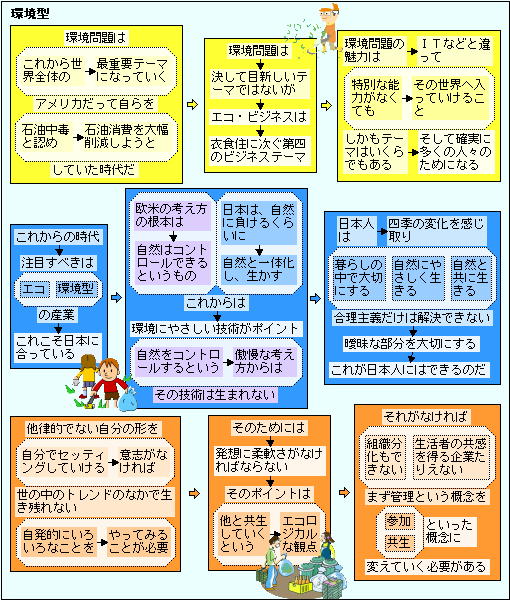

環境問題は、これから世界全体の最重要テーマ。

だが、アメリカは自らを「石油中毒」と認めていたが、大腸量が変わると石油中毒を続けてしまう国になってしまう。

当面の利益を優先した方が、民衆に指示されるのでしょうか?

アメリカには、温暖化に対する「現場感」はないのでしょうか?

「移民国家」というのは、歴史の積み上げがそれほどないため、発想が単純になってしまう野でしょうか?

6月 2025のアーカイブ

鎌倉 北条時頼の夫人により創建か「延命寺」

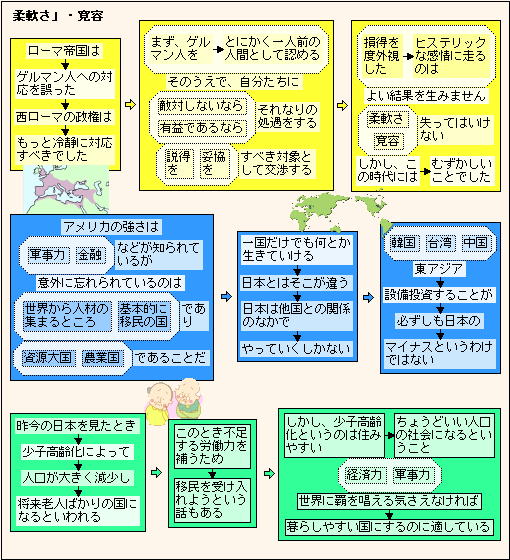

外交では、「柔軟さ」や「寛容」を失ってはいけない!

相模原 江戸時代には寺子屋も開かれていた「常福寺」

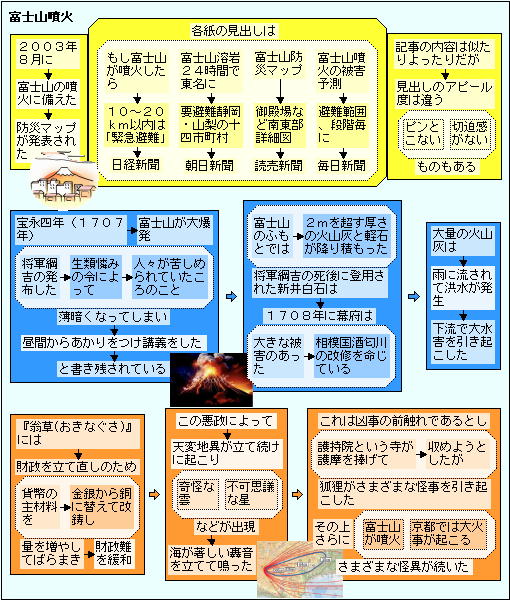

富士山の噴火に備えた防災!

富士山の噴火に備える準備がされ始まっていますが、万全の対策は無理なのでしょうね。

溶岩流は時速10km位なのでなんとかなるのでしょうが、火砕流はときに時速300kmにも達するとのこと、噴火が始まってからでは対策は無理ですね。

昔と違って電子機器が増え、その動力は電気、発電設備の災害と当時に、雨が降るとショートして壊れてしまいます。

昔の生活スタイルは、現代人も経験しておく必要があります。

洗濯板を使って、洗濯をしたことはありますか? でも、洗濯板を持っている人はほとんどいませんね!

尾道 生口島の耕三寺「未来心の丘」

未来心(みらいしん)の丘。

境内北方に位置する。瀬戸田の町と瀬戸内海を見渡せるイタリア産大理石を用いた環境芸術。彫刻家杭谷一東の作。

制作にあたって、「金は出すが、口は出さない。」と言って制作を依頼したとか。イタリアで制作し、ここで組み立て、調整した。

仏教護法の十二天よりテーマが設定されているようです。「十二天」とは、古代インドの聖典ヴェーダに登場していた神々が仏教に取り入れられ、十二天となりました。

中国では唐代に成立し、日本には平安時代前期に持ち込まれたそうです。

東西南北などの八方位に、天・地と、さらに昼・夜が加わって、十二天のかたちができあがりました。密教では曼荼羅(まんだら)に描かれ、主要な地位を占めています。

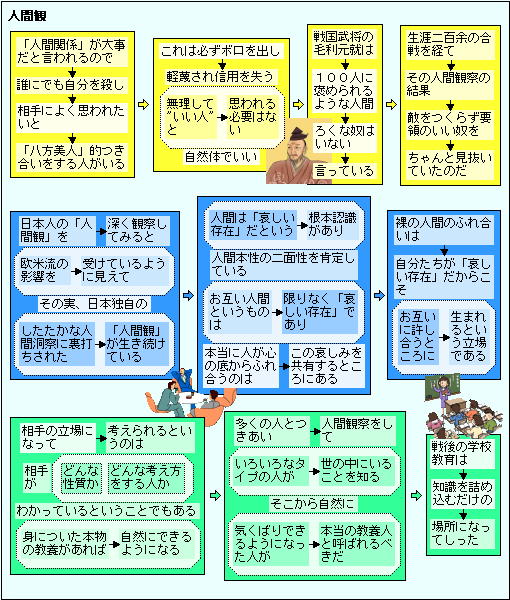

日本人の「人間観」、欧米流の影響を受けているように見えるが?

鎌倉 日蓮が佐渡へ流されるまで土牢に幽閉「光則寺」

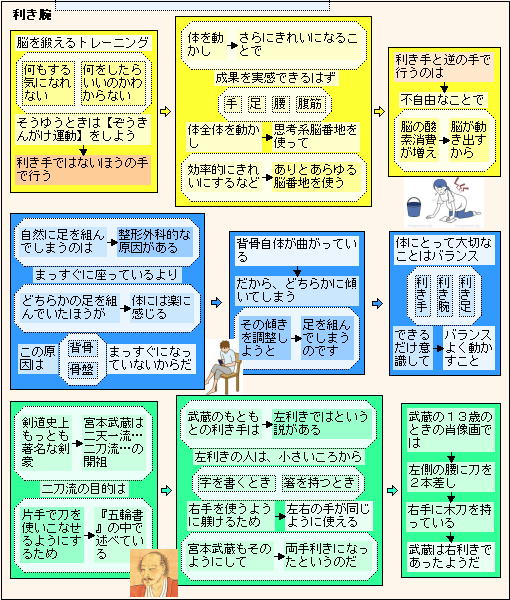

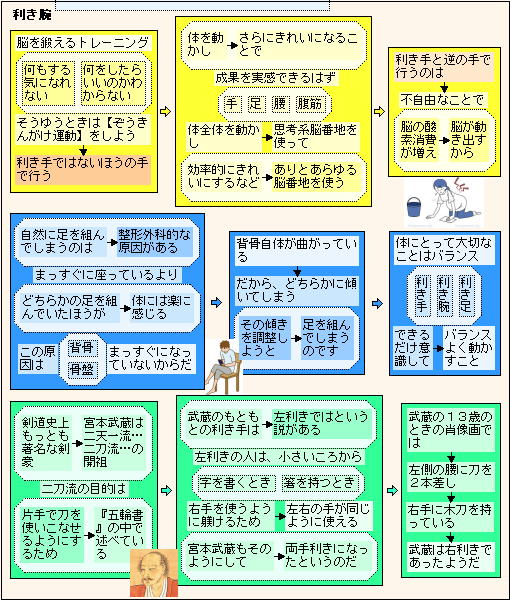

「利き腕・足」に頼らないことも重要!

「利き腕」というものがありますね。ふと縄文土器の模様を見ていたとき、これを作った人は「右利き」・「左利き」と思ってしまいました。

展示物には、「右利き」・「左利き」の人が作ったとの表示は見たことがありません。これは時代が変わっても見ませんね!

「利き腕・足」に頼らないことも重要!

座間 家康と関係の深い寺「宗仲寺」

駿州(静岡県)久能山に仮埋葬された徳川家康の遺骸は、家康の遺言により一年後、野州(栃木県)日光に移送されることとなった。

遺骸移送につきそう行列は千人近くに達し、荘厳の中にも悲しみを秘めて、1617年3月18日に出発した。途中、小休止する場所、宿泊する場所は、家康ゆかりの地が選定されていた。

家康の遺骸移送の行列は、座間宿に入り宗仲寺で小休止をした。座間宿に到着した一行は、遺骸を寺の境内に建てられた御殿に安置して、地頭内藤若狭守等の心づくしの接待を受け、昼も近かったので弁当の馳走にあずかり緊張感しばし解きほぐしたことであろう。

その間座間宿村では、町田の木曽村までの役夫として人足三人、馬一頭を整え、一行の出発を見送ったと「宗仲寺史」に記されている。

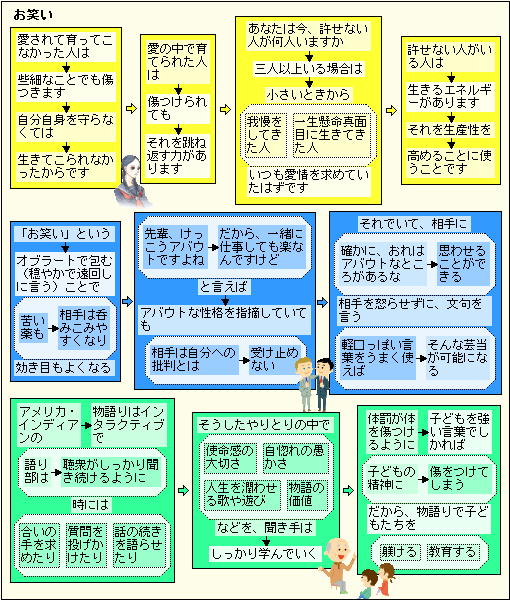

「お笑い」というオブラートで包む!

尾道 石造の神亀が手水舎に「艮神社」

石造の神亀(しんき)

神亀には耳があり、繊細に掘りがされています。亀の口から水が出ています。「亀は万年」と言われて縁起が良く、亀の長寿にあやかったものなのでしょうか。

瑞祥の動物として神聖視されたカメ

古来、カメは瑞祥(ずいしょう:めでたいしるし)を告げる動物として崇められました。たとえば715年に元正天皇が即位したとき、松尾大社の御手洗谷に霊亀が現われたことを瑞祥とし、元号が「霊亀」と改められた。聖武天皇の時代の729年には背中に「天王貴平和百年」という文字が浮かび上がった霊亀が献上されたため、「天平」と改元されています。また、770年、肥後国より白い亀が献上されたことから「宝亀」と改められるなど、カメと改元が結びつけられた例は多く残る。カメを神聖な動物として信仰していた様子がうかがえます。

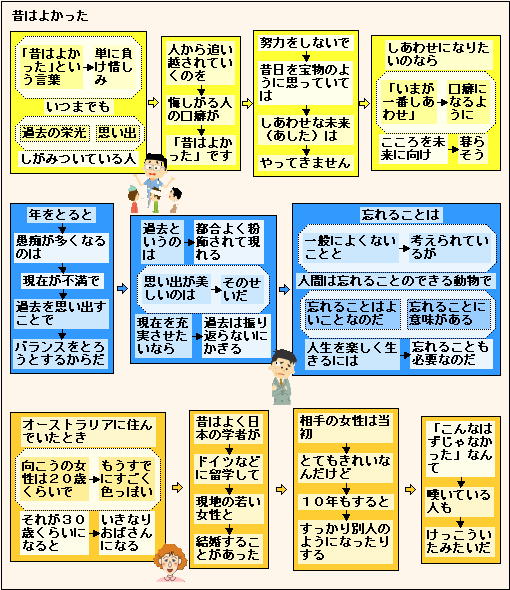

「昔はよかった」と、過去というのは都合よく現れる!

鎌倉 観音さまを安置するのによい場所「杉本寺」

鎌倉で最も古い天台宗の寺です。寺の伝えによると、731年(天平3年)行基菩薩(ぎょうきぼさつ)が関東地方を歩いたとき、鎌倉の大蔵山から町を眺め、

「こここそ観音さまを安置するのによい場所だ。」

と思い、人間の大きさぐらいの仏像を彫刻しこの山に安置したそうです。現在、本堂内に本尊として三体の十一面観音像がまつられていますが、内陣の左側に立っている平安時代のころの作という本尊がこれだといわれています。

その後、光明皇后(こうみょうこうごう)は夢の中で、

「東国には中央のカがいきわたらず、悪人が絶えない。願わくば、財宝を寄付して、東国の人々を救ってください。」

という言葉を聞き、不思議に思い行基に尋ねたところ、

「それはたぶん、私が鎌倉の里に安置した観音菩薩の言葉でありましょう。」

と答えました。そこで光明皇后は右大臣藤原房前(ふじわらふささき)と行基に命じて、財宝を寄付して734年(天平6年)の春、この寺を開いたと伝えられています。

鎌倉市教育委員会発行「かまくら子ども風土記(13版)」より

鎌倉 観音さまを安置するのによい場所「杉本寺」

鎌倉で最も古い天台宗の寺です。寺の伝えによると、731年(天平3年)行基菩薩(ぎょうきぼさつ)が関東地方を歩いたとき、鎌倉の大蔵山から町を眺め、

「こここそ観音さまを安置するのによい場所だ。」

と思い、人間の大きさぐらいの仏像を彫刻しこの山に安置したそうです。現在、本堂内に本尊として三体の十一面観音像がまつられていますが、内陣の左側に立っている平安時代のころの作という本尊がこれだといわれています。

その後、光明皇后(こうみょうこうごう)は夢の中で、

「東国には中央のカがいきわたらず、悪人が絶えない。願わくば、財宝を寄付して、東国の人々を救ってください。」

という言葉を聞き、不思議に思い行基に尋ねたところ、

「それはたぶん、私が鎌倉の里に安置した観音菩薩の言葉でありましょう。」

と答えました。そこで光明皇后は右大臣藤原房前(ふじわらふささき)と行基に命じて、財宝を寄付して734年(天平6年)の春、この寺を開いたと伝えられています。

鎌倉市教育委員会発行「かまくら子ども風土記(13版)」より

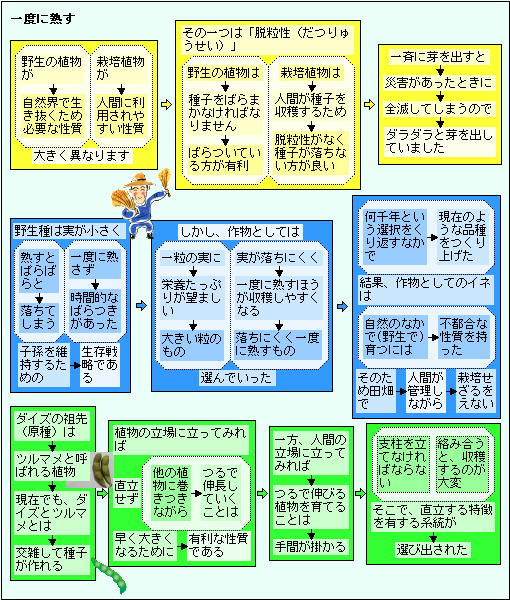

作物は、一度に熟すほうが収穫しやすい!

野生の植物は、生き残る確率を高くするため、一度に熟さず、ばらつきがあった。

人間が食べる保存がきかない野菜や果物類は、冷蔵庫が無かったため、ばらついて熟成する性質を利用した。

しかし、保存が利く穀物類は、ばらついて熟成すると、効率が悪いため、一斉に熟成するものを選んでいった。

そのため、半農半漁のように兼業する働く方法が可能となった。

米は、田植えの時期と収穫の時期以外は、あるていど時間がある。そのため、農機具の整備や近隣の草取りなどをやっているのでしょう。

いろいろな仕事はあるのでしょうが、専門家を養成したり、その専門家の仕事をロボット化するなどして、合理化する方法はないのでしょうか?

いまでも半農半漁ではなく、半農半サラリーマンの人もいるのでしょうね!

厚木 北条氏家臣による創建「法界寺」

尾道 奇祭ベッチャー祭の「吉備津彦神社」

寶土寺西側の鳥居のある一劃は吉備津彦神社、俗にいう一宮さんで、毎年11月3日文化の日に、尾道全市の子供たちを湧き立たせる奇祭ベッチャー祭の祭神で、ベタ、ソバ、ショーキーはこの神社から繰り出すのである。

神輿と獅子頭を先頭にベタ・ソバ・ショーキーの三鬼神が市内を練り歩き、子どもたちを追い回す神事。「ベタ」「ソバ」が持っている「祝棒」で突かれると子宝に恵まれ、「ショーキー」が持っている「ささら」で叩かれると頭が良くなるとされ、子供達は「ベッチャー、ベッチャー」とはやし立てる。江戸時代に流行した疫病退散祈願から始まった西日本有数の奇祭。

「桃太郎」の話しに関係があるのでしょうか?

吉備の国は、後の令制国では備前国・備中国・備後国・美作国吉にあたるとのこと、尾道は備後国だし、桃太郎は、犬・猿・雉を家来にしている。ベタ・ソバ・ショーキーが三匹の家来だとすると似ています。それに、子供達を追い回し、叩いたりしています。

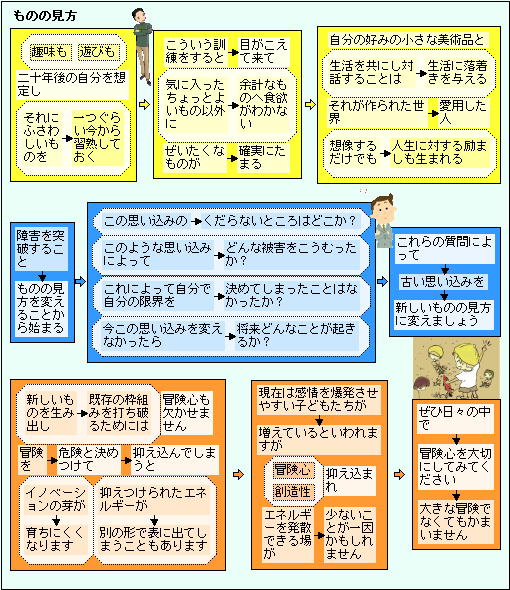

ものの見方を変える!

退職しても、「何かやること」をできる早く準備しておくことが大事です。

仕事をしている間は、なかなか難しいのですが、できれば「同じやり方」で、その対象が仕事なのか、趣味なのかと、切換ができると退職しても続けやすいです。

私の場合は、データベース(Access)で対応しました。

仕事をしている間は、仕事に関係する情報をデータベースに蓄積、同時に自分が興味がある情報もデータベース化しました。

仕事の比重が下がると、趣味の情報収集の比率を上げる、時間を持て余すことはありません。

そして、蓄積した情報を検索し、組合せ、何かを発見する、という趣味になります。

現在は、生成AIがやってくれますが、自分流の「知的生産の技術」を趣味にしてもよいのではないでしょうか!