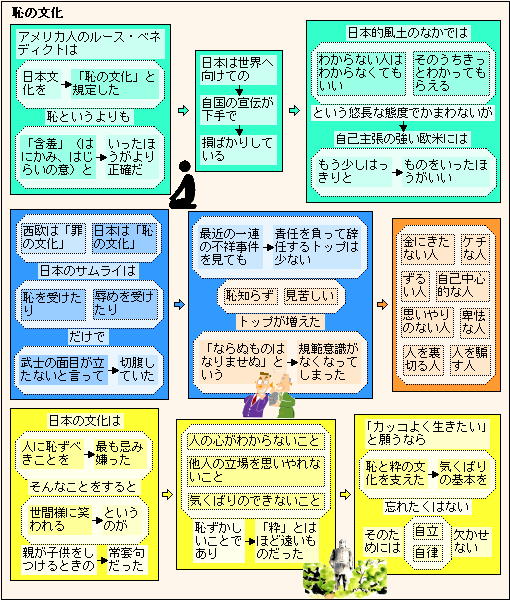

日本は「恥の文化」と言われていたのですが、現在の犯罪を見ていると、「恥」はどこかに行ってしまいました。

「恥の文化」は消えてしまったようですね。

以前は、映画やテレビで時代劇が多く、そこから「恥の文化」を学んでいたのでしょうか?

海外ではサムライブームが始まっているようですが、日本では時代劇は増えてきませんね!

2025年のアーカイブ

鎌倉 鎌倉幕府ができる前からあった「御霊神社」

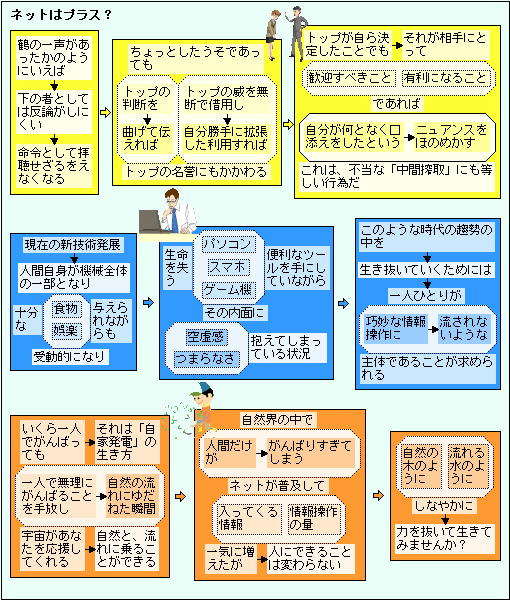

AIは人類の進化にプラスになるのでしょうか!

厚木 大江広元の四男毛利季光と係わりが「光福寺」

最初は浄土宗で教念寺と称したが、後に廃絶して光福寺となった。

鎌倉幕府の頃の創建で、開山は隆寛律師。律師(1148~1227)、字は皆空(また道空)無我)は以前は天台宗だったが、後に法然上人の浄土宗に移り念仏を説いて継承、法然上人入寂(1212)の祭は五十七日の同士をつとめた。

が、比叡山の宗徒の反発“念仏宗の集団化をおそれての弾圧”を受けて、安貞元年(1227)に流罪に処せられた。

毛利庄(今の厚木市内)の領主毛利季光(すえみつ)入道西阿は送領使となったが、隆寛に帰依きえし奥州喜多方へ送る途中、毛利庄に移し飯山の郷に匿かくまい住ませたという。身代わりには弟子・実成じつじょうという僧が送られるが、入寂を知って飯山に駆けつけ、隆寛律師遺骨を喜多方・願成寺に分骨・埋葬した。

なお、成覚坊幸西は壱岐国(阿波で入滅)へ、空阿弥陀仏は薩摩国(出発前日入滅)へ流国となった。

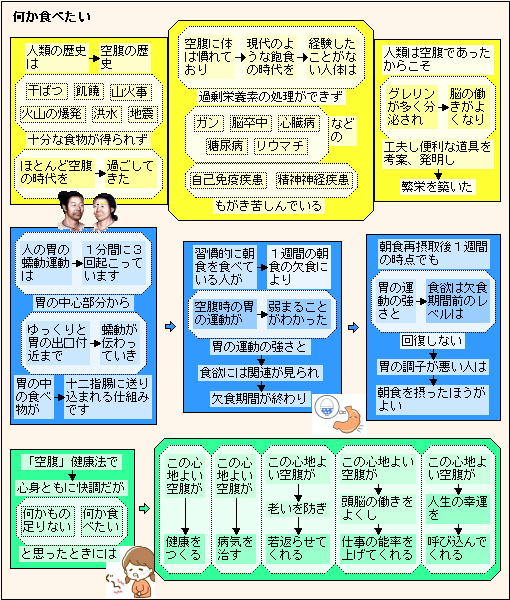

「何か食べたい」と思ったとき!

尾道 行基菩薩創建と伝えられる「西国寺」

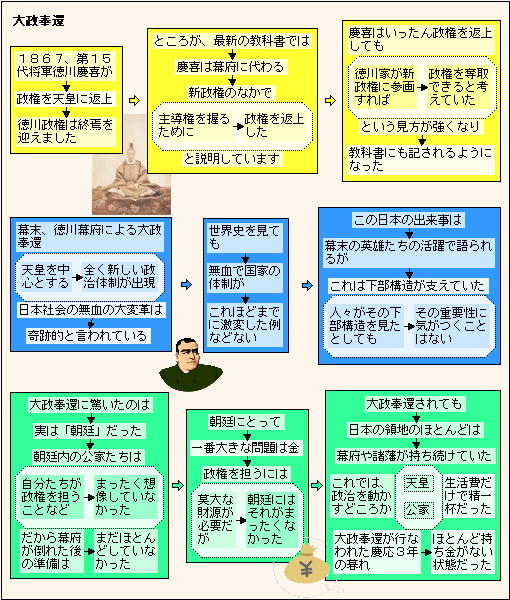

大政奉還に驚いたのは、実は「朝廷」!

江戸時代には山伏の修験が行われた!

祭神:応神天皇 ( おうじんてんのう )

磯部八幡宮はもともと源氏の氏神であるとされ、境内には三社神、金刀比羅神社、山神宮、疱瘡神、稲荷社などが点在しているほか、御神像の仏弥陀が奉斉されています。

神社の創建時期は明らかでないが、1358年以前にはすでに旧磯部村の鎮守としてこの地で民衆の信仰を集めていたと見られています。

この社を開いたのは鎌倉から来訪した山伏祐圓で、別当は小田原玉瀧坊觸下の佛像院磯幡山神宮寺。1478年、太田道灌勢により陥落するまで磯部地内には城(城主長尾景春)がありました。

江戸時代には当社では山伏の修験が行われ、沢山の家業繁昌厄除の護摩が焚かれた。また、この地域は大山詣りの宿場のため境内は非常に賑わったと伝へられています。当時は対岸の依知山際等からも参拝があり、特に火渡りの護摩が有名でした。

明治始めの神仏混淆の禁止令により別当職が解かれ八幡大神となった。

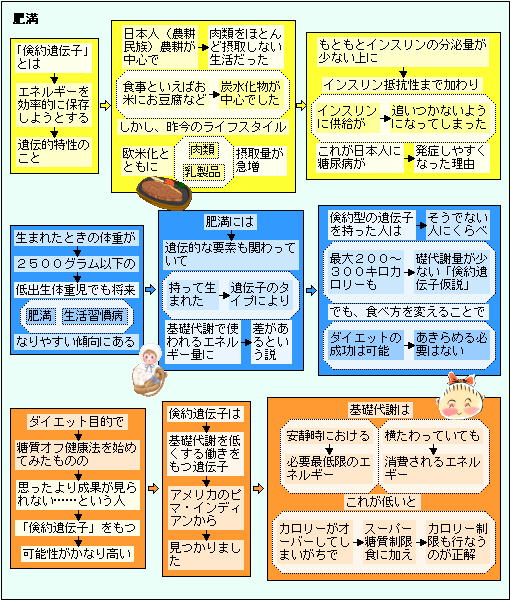

肥満には遺伝的な要素も関わっています!

鎌倉 護良親王の遺子日叡が父の霊を弔うため「妙法寺」

日蓮の御小庵が焼かれた後、ここには法華堂(ほっけどう)が建てられ、本圀寺(ほんこくじ)となりましたが、室町時代の初めに京都に移されました。その跡地に護良親王(もりよししんのう)の遺子(いし)日叡(にちえい)が父の霊を弔うため、1357年(延文2年)に寺を再興したのが妙法寺の起こりといわれています。

妙法寺の寺名は日叡がいたところの妙法房(みょうほうぼう)から、山号は日叡の幼名りょう巌丸(りょうげんまる)から付けられたといわれています。

この妙法寺は南北朝から室町時代にかけては寺の勢いが盛んで、塔頭(たっちゅう)が5院あったということです。また江戸時代、11代将軍徳川家斉(とくがわいえなり)が参拝し、明治30年ごろまで、将軍御成(おなり)の門があったといいます。

鎌倉市教育委員会発行「かまくら子ども風土記(13版)」より

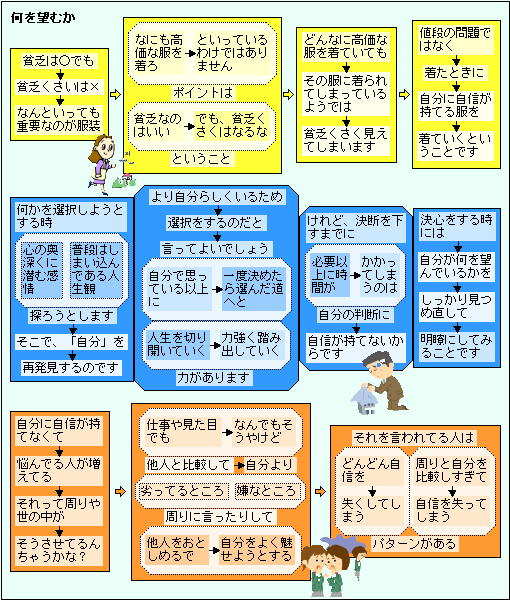

何を望んでいるかをしっかり見つめ直して!

尾道 むかし北前船が寄港、今は「海の駅」

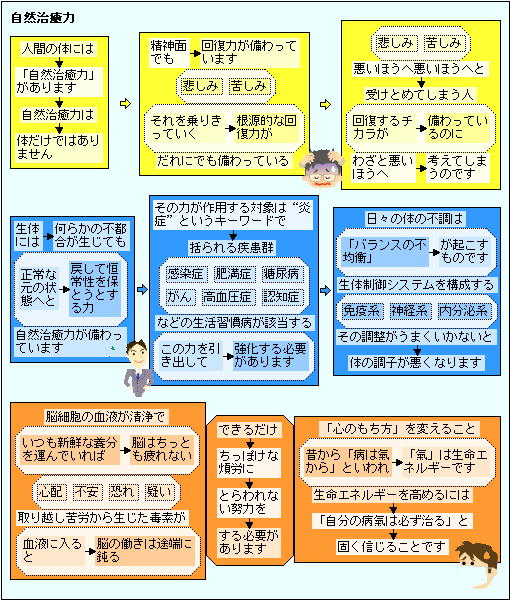

生体には自然治癒力が備わっています!

相模原南 鎌倉仏師作の地蔵菩薩立像が残る「常福寺」

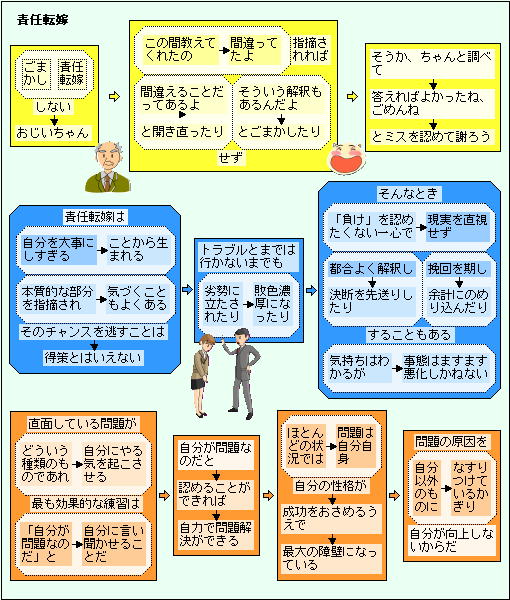

責任転嫁は、自分を大事にしすぎることから!

鎌倉 開山は空海と伝えられる「浄泉寺」

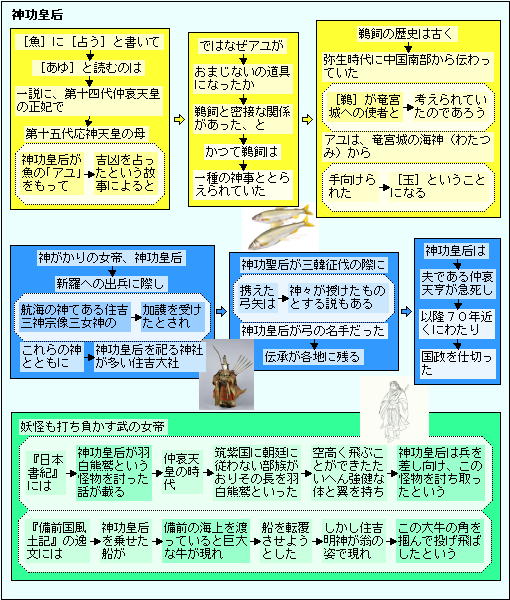

神功皇后を祀る神社が多い住吉大社!

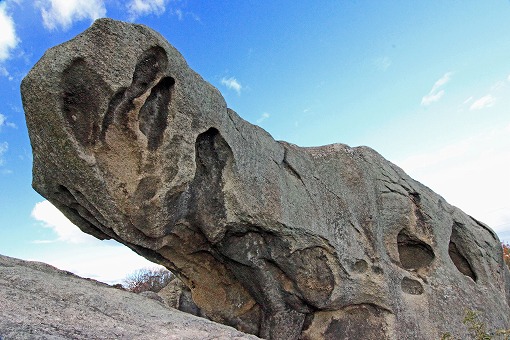

尾道市向島 はるか昔に人が造形した「岩屋山巨石」

岩屋山は補陀山(ほださん)西提寺の寺領で、現在は尾道大橋としまなみ海道によって、寺と岩屋山と分断されたかたちに見えますが、岩屋山と一体となる寺でした。

山号の「補陀山」は、観音普薩の住む所を意味します。だから尾道三山の三古刹(浄土寺、西国寺、千光寺) がすべて観音信仰で、それぞれの観音普確が岩屋山を見つめるように設計されたと考えることも可能です。

また、西提寺も岩屋山を向けて造営されており、尾道に古くからあったとされる浄土寺、西國寺、千光寺、そしてこの向島・西提寺をふくめた四つの古い寺がこの岩屋山を向けて造営されています。

四方から特定の山に向けて仏教寺院が造られた例が他にあるのでしょうか。何かが隠されている自然信仰の景観上に企てた陰陽思想と仏教信仰な気配がします。

(「隠された神話」 稲田全示著より)

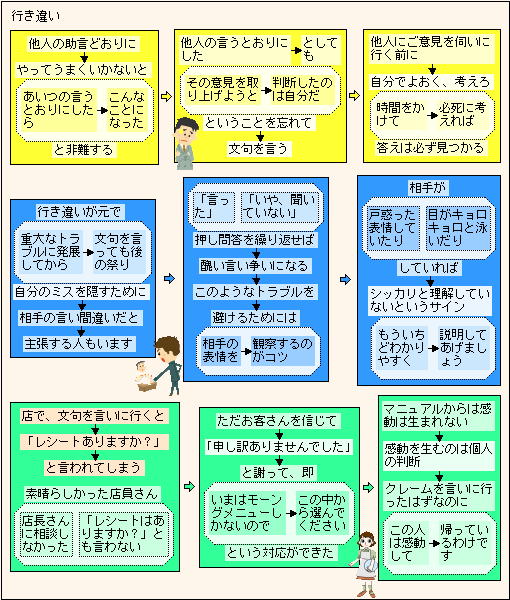

行き違いが元で、重大なトラブルに発展!

他人のアドバイス、それを採用するかどうかは自己責任、しかし、他人責任にしてしまいます。

ネットの誤情報も、自己責任と考える人は少ないようです。そのためか、誤情報でも拡散してしまいます。

豊臣秀吉も、「織田信長は死んではいない」という誤情報で、明智光秀に勝利しています。

そのような背景が京都に根付き、京都では言葉通りに受け取らない風土があるのでしょうか?

鎌倉 一遍上人が関所の武士に拒絶され野宿「光照寺」

光照寺の山門の梁に、十字架を模した30cmほどの紋がいまも残っている。もし、この十字架を模した紋が、隠れキリシタンの遺物だとしたら、そのキリシタンたちはこの鎌倉で、どんな生活をしていたのだろうか。想像するだけでも興味深い。

光照寺は時宗の寺で、正式には西台山英月院光照寺である。十字架紋のある光照寺の山門は、箱根湯本の早雲寺の末寺だった東渓院山門だったが、同院の廃寺により、山門が光照寺に移されたという。

東渓院は北鎌倉の北西の大地にあったというから、光照寺とはそれほど離れていないところにあったといえようか。

臨済宗のお寺だった東渓院は、九州・大分竹田藩の藩主だった中川氏の娘の菩提所として建立されたもの。キリシタン大名のいた九州に領地を持っていた中川氏が、キリシタンと関係があっても不思議ではない。そう考えると十字架を秘した紋を山門に掲げたのもうなずける。

(「鎌倉なるほど事典」より)