| 米や麦の食べ方(料理)を見つけたのは、どこに棲んでいたヒトなのでしょうか? 料理というものは、ヒトの「口と消化器官を補助」するものです。米や麦の食べ方を見つけることができたので、安定的に食べられるようになりました。しかも、それらは保存ができ、そのことで、より安定的に食物を手に入れることができるようになりました。そして、農耕を知ることで、人はどんどん増えていったのでしょう。 ほとんどの動物は、せいぜい殻を割るくらいの料理しかできず、食べられる物の種類を増やすことができませんでした。 米や麦の料理方法を知ったことで、農耕文化が拡大したのですが、農耕文化は争いの文化も生み出してしまいましたね! |

2021年のアーカイブ

尾道 斜張橋で初の最大支間200m超え「尾道大橋」

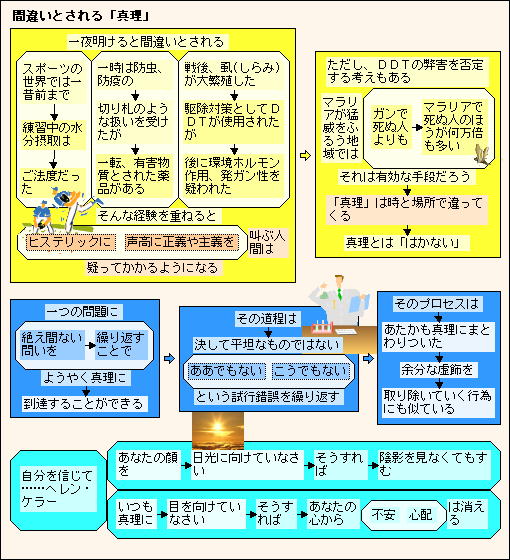

一夜明けると間違いとされる「真理」もある!

| 歴史においても「真理」とされてきたものが変わってしまうことがあります。また、報道においては、真理のごとく発信された情報が変わってしまうこともあります。NET上ではもっと頻繁に起きているのでしょうか。 所詮、真理といえども人間の解釈です。事実をある方向づけし解釈したものが真理です。ということは、事実は変化しないが、真理は変化することもある、ということのようです。 絶え間ない問いを続けて行くしかないのでしょうね! |

座間 欽明天皇(539年即位)の御代に創祀「鈴鹿明神社」

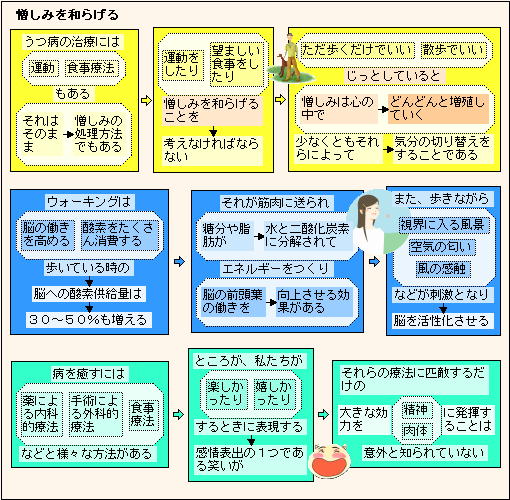

憎しみを和らげることを考えなければ!

福山 鞆 箏曲家宮城道雄の先祖墓がある「南禅坊」

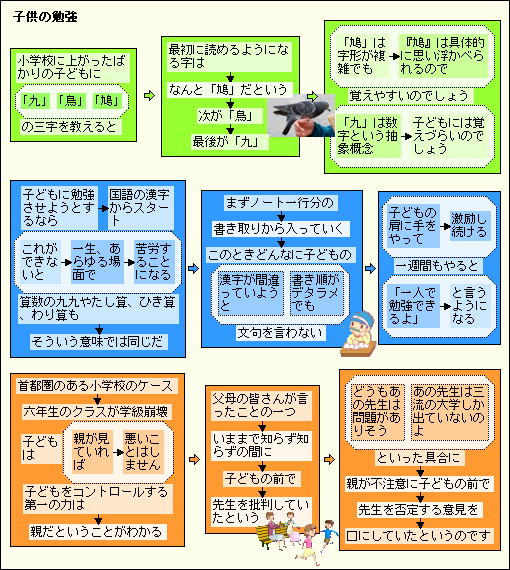

子どもに勉強させようとするなら!

鎌倉 もとは諏訪氏の屋敷内にあった守護神「諏訪神社」

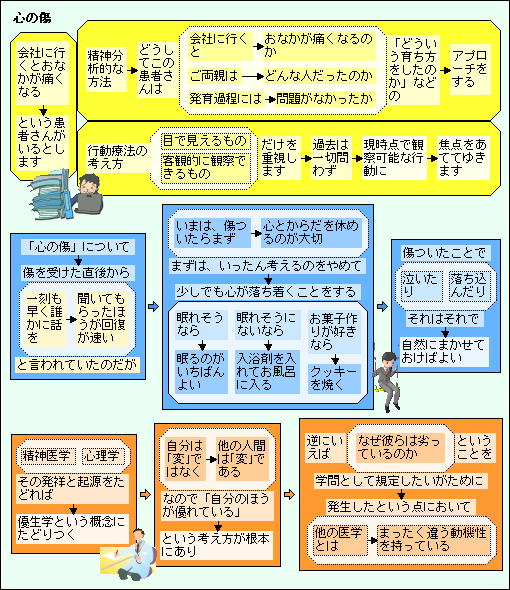

「心の傷」心とからだを休めるの

尾道 瀬戸田 “往生要集”を体感「耕三寺千仏洞地獄峡」

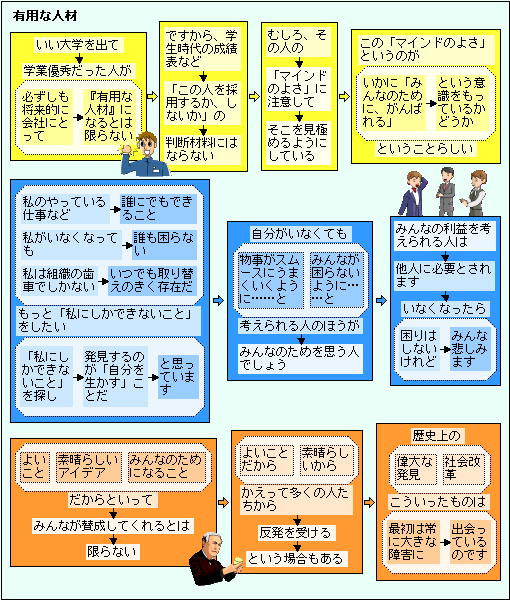

『有用な人材』になるとは限らない!

共同体での「有用な人材」とは、やはり、その共同体において何かしらのメリットを生む“しくみ”をつくる人、また、そのしくみを有効に活用していく人なのでしょう。それがお金に関係しているかどうかは別にしてです。

昔からの共同体に残っている通過儀礼は、共同体のしくみを担当できる人として周りの人たちから認められる、という儀式なのでしょう。

農耕文化が始まる以前は、他の動物と同じように、共同体の必要性はほとんどなく、家族を中心として単位で生き残り作戦を行っていたのでしょう。

しかし、農耕社会になると共同体は大きくなり、それぞれの役割ができ、周りの人達と協力していかないと、生き残っていけなくなったのでしょう!

愛川 半僧坊大権現を祭る「勝楽寺 半僧坊」

| 開山は天文13年(1544)能庵宗為禅師といわれています。毎年4月17日の春まつりには、近郷近在の新花嫁さんが挙式の当日の晴れ姿でお参りする習わしがあるので「美女祭り」として賑やかです。地元では平山の勝楽寺というより、田代の半僧坊という呼称が一般的です。 半僧坊や田代の半僧坊と呼ばれている勝楽寺。遠州奥山方廣寺(静岡県浜松市北区)より勧請した半僧坊大権現が祭られていることから、「田代半僧坊」と呼ばれています。 半僧坊大権現は、後醍醐天皇の皇子「無文元選禅師」が方廣寺へ御入山の際に出会った白髪の老人を弟子として、日々の作務等を怠ることなく随侍しました。 禅師が「おまえは半ば僧形である」と言うと、老人は「私は半僧です。」と答えたことから半僧坊と呼ばれるようになったそうです。 その後、無文元選禅師が亡くなると、姿を消したと言われています。 |

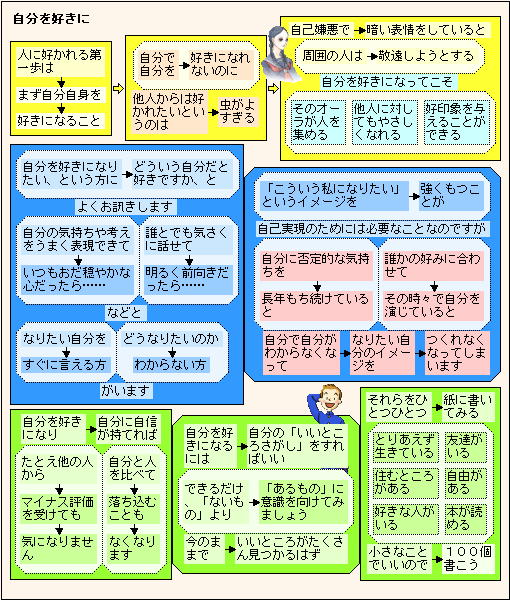

自分を好きになりたい!

| 自分勝手に生きている人、そのような人は「自分自身が好き」なのでしょうか?、「自分勝手でいないと生きにくい」のでしょうか? いまでも秘教といわれるところで生活している人々は、「通過儀礼」を受けることで、その共同体のために生きていくことが自分の目標になり、それが、自分を好きにしていくようです。その共同体では、自分勝手は許されないのでしょう。自分勝手をやっていると、日本にむかしあった「村八分」のような状態になるのでしょうか? 四国八十八箇所巡礼のときの「お接待」は、見知らぬ人にまで施しをします。最近ではボランティア活動もそうですが、「人のためにつくす」が生物の生き残り作戦の上で、最も大事なことなのでしょう。この遺伝子スイッチがONになった人が、ヒトの生き残りに有利だったのでしょうか? |