| 妙傳寺は、文永8年(1271)日蓮上人が鎌倉から佐渡へ配流される際、当地にあったとされる本間六郎左衛門尉重連宅内の観音堂に逗留、月に向かい法楽したところ、邸宅内の梅樹に明星が降臨する奇瑞が顕れたところから、本間六郎左衛門尉重連が帰依しました。 日蓮上人は曼荼羅を授与、弘安元年(1278)には僧日源が草庵を営み、日蓮上人を勧請開山、本間重連・重直兄弟を開基として創建しました。 日蓮上人配流に際して、無量光寺開祖一遍上人は、当所觀音堂に来て日蓮上人と謁見、以来無量光寺と当寺とで音信を取り合っていたと伝えられています。 |

9月 2021のアーカイブ

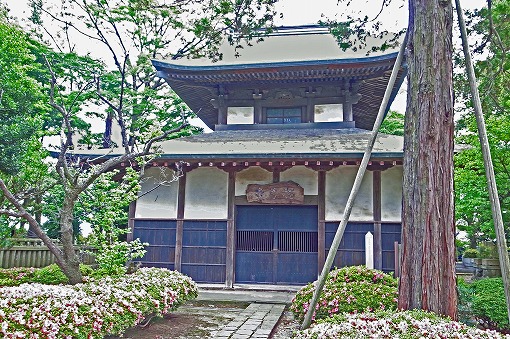

ねぎらいのコトバをかけたいもの!

鎌倉 もとは新井(荒井)の闇魔堂だった「円応寺」

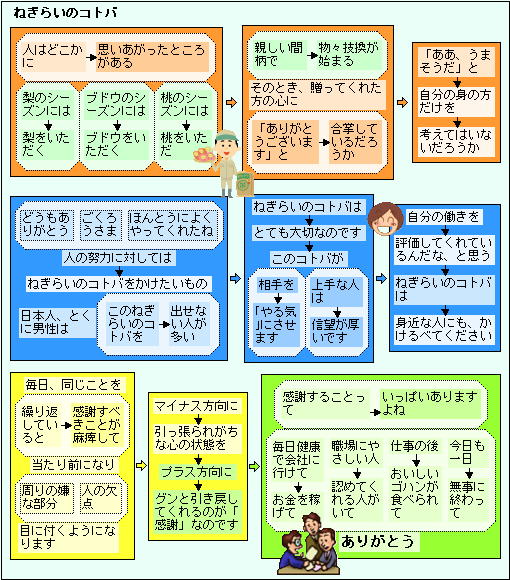

朝型の生活をちょっと「してみた」!

尾道 度々の災害に遭った西国寺塔頭「持善院」

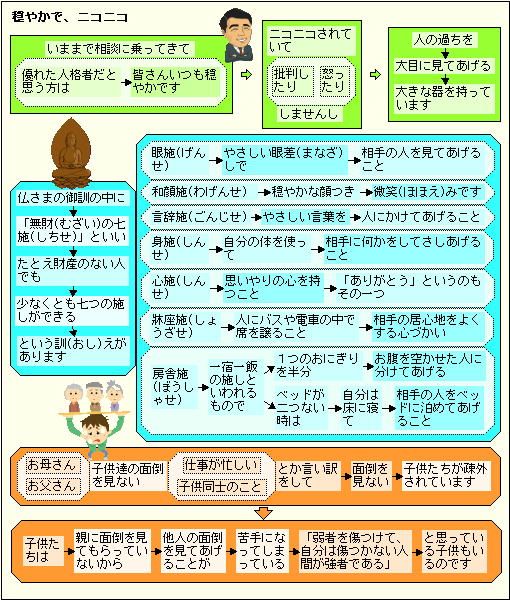

穏やかで、ニコニコしていたいもの!

相模原南西部 2012年4月全焼したが再建「下溝八幡宮」

| この神社は、天文年間(1532ー1555年)に溝郷(ごう)が上溝と下津の両村に分かれた際に、下溝村の鎮守として上溝の亀ヶ池八幡宮から勧請(かんじょう)して創建された神社であると伝えられています。また、中世の屋敷跡と思われる「堀の内」と呼ばれる地点からみて、その裏鬼門(西南)にあたるので、ここに建立されたという話もあります。参道の脇にある小祠には、市の重要文化財に指定されている「不動明王坐像(ふどうみょうおうざぞう)が安置されています。これは享保9年(1724年)に後藤左近藤原義貴(ごとうさこふじわらよしたか)が製作したもので、もともとは別当(べっとう)大光院の本尊でした。<br> 相模原市相模原市観光協会(案内板より) 2012年4月4日に全焼しましたが、建て直されています。 |

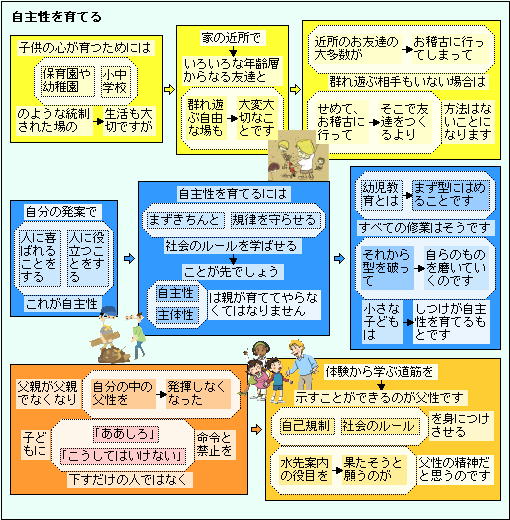

「群れ遊ぶ」自由な場も大切なことです!

福山 鞆 2014年5月火事で焼失「大観寺」

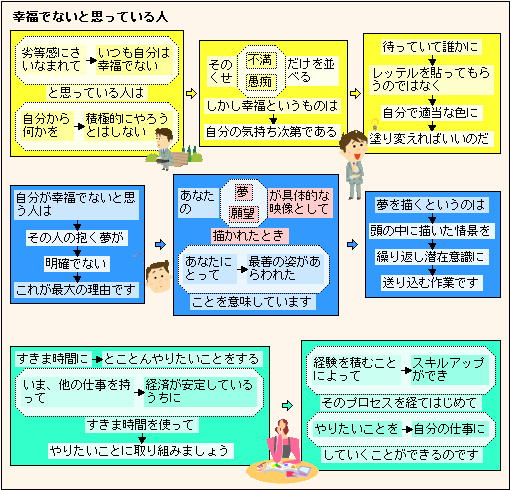

自分は幸福でないと思っている人は!

鎌倉 鎌倉交通の要衝であった「化粧坂」

食べたいと思うものは食べればいいのです!

| 「食べたいと思うものを食べる」、物流が発達していなくて、地産地消が確実に行われていた時代には、それぞれの人々の腸内細菌が、その地方で採れる食料に的確に対応していたので良いことなのでしょう。 しかし、地域によっては、あるいは、家庭によっては、祖母と異なる腸内細菌の人達が増えているようです。まだ食糧の供給事情が変化してから一世代か二世代程度のため、体としては現状に十分対応していない可能性もあります。 昔からの食べ物を大事にしている地域では、食べたいものを食べることがベターなのでしょうが、都会の場合は注意が必要なのかも知れません。 悪者扱いされている「脂肪」も、痩せている年配者の方のほうが早く亡くなっていること考えると、本当に正しいのでしょうか。まだ解明されていないことがあるかも知れませんね! |

尾道 五百羅漢の群像がある「天寧寺」

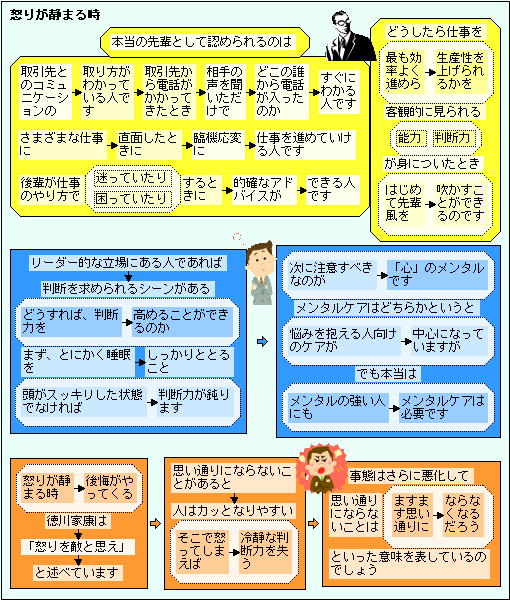

怒りが静まる時、後悔がやってくる!

厚木 かっては石神社と呼ばれた「荻野神社」

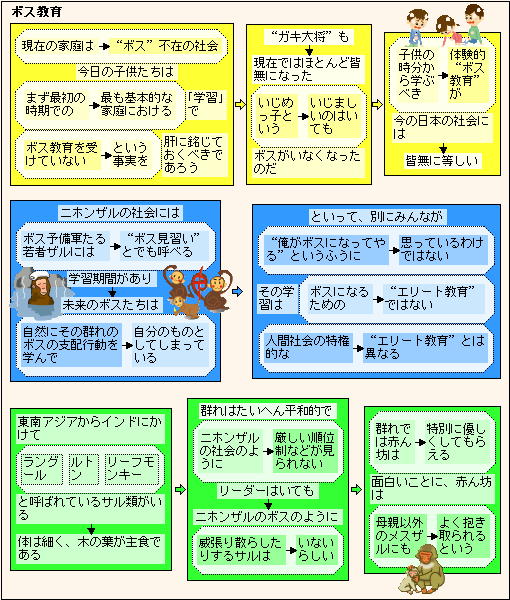

今の子供はボス教育を受けていない!

| 「ボス」と「リーダー」をどのように使い分けていますか。日本語では、ボスは『親分、親方』、リーダーは『指導者、統率者』ですが、昔の親分(ボス)は、「面倒見がよく、親のように頼りになる人」と思われていました。ヤクザの元親分が県会議員になっていたりしていた例もありました。 現在の暴力団の親分は「部下に対して恐怖を与えて従わせようとする」ように思われています。どちらかというと「ニホンザルのボス」のようです。 リーダーと言われる人は「部下のやる気を引き出させて任務を遂行させる人」と思われています。「ゴリラのトップはではリーダー」のようです。 昔のヤクザのトップのような「面倒見の良い親分」が育たなくなりましたね。やはり、子供のときの「ガキ大将」がいなくなったことが原因なのでしょうね! |

鎌倉 源頼朝の館 大倉御所の北隅「白旗神社」

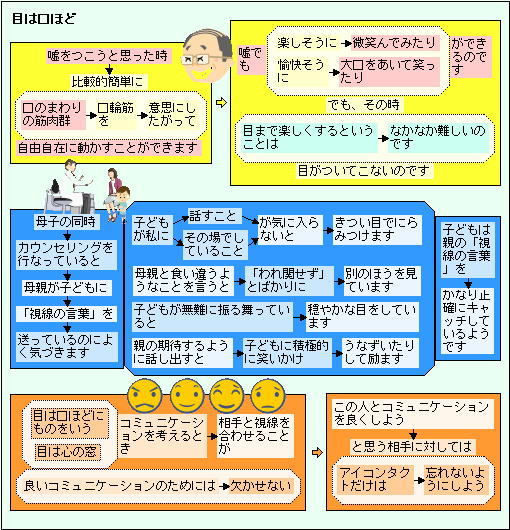

目は口ほどにものをいう!

尾道 アララギ派のリーダー「中村憲吉旧居」

| 中村憲吉はアララギ派のリーダーとして現代日本歌人の第一人者として短歌界に重きをなしました。(アララギは、正岡子規門下の歌人たちによって結成された短歌結社誌) 1933年12月25日に病気(肺結核と急性感冒)の療養のために、おだやかな尾道の千光寺山中腹に転地し、1934年5月5日、45歳の若さで帰らぬ人となった。斎藤茂吉をはじめとする多くの文人たちが見舞いに訪れたといわれています。 ここでは、離れの建物のみ見学できる。中村の資料などは文学記念室の方で展示されています。 注)「文学記念室」は、2020年3月末、入館者数の低迷などを受けて閉館したようです。この施設も文学記念室の一部なので、閉館したのでしょうか。 |

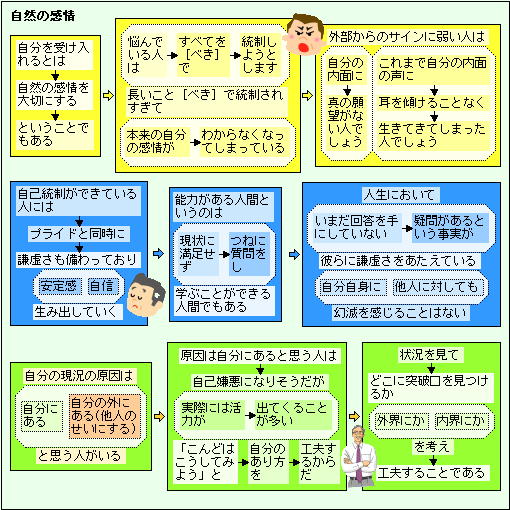

自然の感情を大切にしているか!

| 「自分であれ、他人であれ『気持ち』の理解は、言葉ではできない」と、もと京都大学の学長でゴリラの研究をされていた方が言っておられました。この方はゴリラの集団と一緒に生活をした体験があり、その中で気がついたそうです。 ゴリラとの気持ちのやりとりができるようになり、その体験をもとに人間社会を見たとき、「言葉」というものは気持ちを正確には伝えていないことが多く、自分が置かれた環境の中で、自分の都合が良いように話しており、本来の自分の気持ちは表現できないもののようです。 言葉だけで自分の気持ちを考えるようになると、同じように自分の気持ちを正確に捉えられなくなってしまう可能性がありますね。 やはり、自然の中でいろいろな感覚を磨き、その感覚を大事にしながら「気持ち」というものを摑んでいく必要があるのでしょうね! |