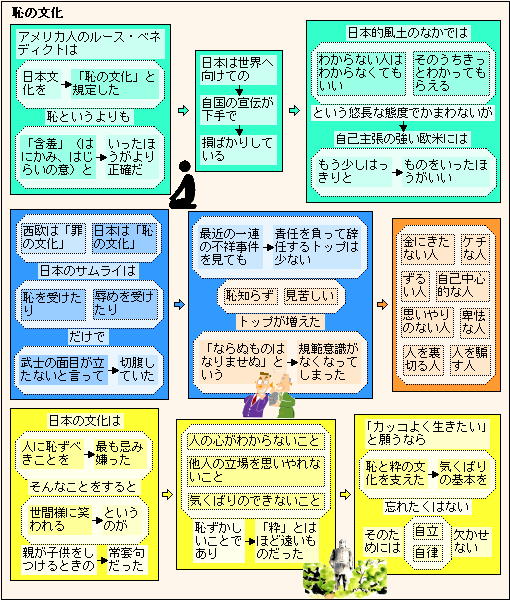

日本は、一神教の国(キリスト教やイスラム教}の社会と違って、「日本社会」というものが、社会の調和を保っているようです。

しかし、日本の社会や風土が、社会の調和を保つ力が弱くなってきたようです。

情報社会や外国語教育の普及で、いろいろな外国の社会に触れることが出来、むかしのような日本の社会規範が弱くなってきたようです。

良い方向に進むのか、悪い方向に向かうのか、どちらなのでしょうか?

カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩

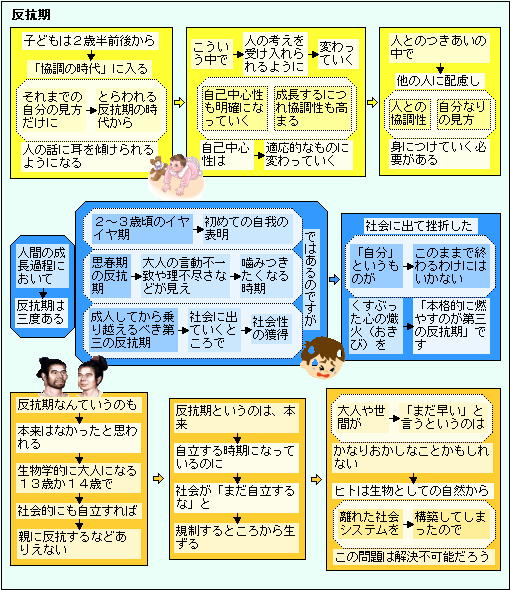

反抗期は、二度で輪なく、三度あるのでは!

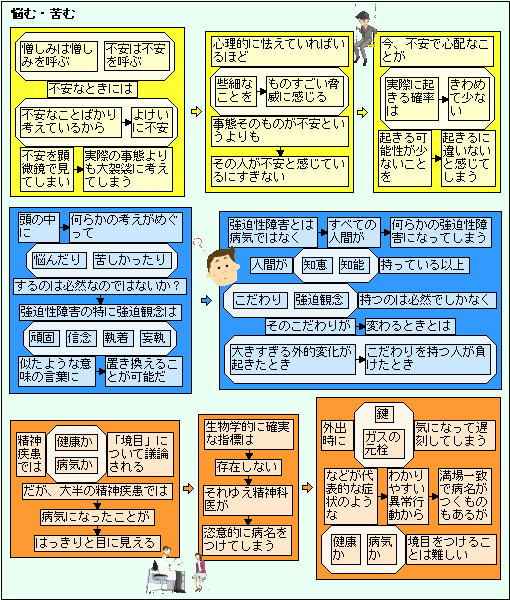

悩む・苦むのは、人間としては必然なのではないか?

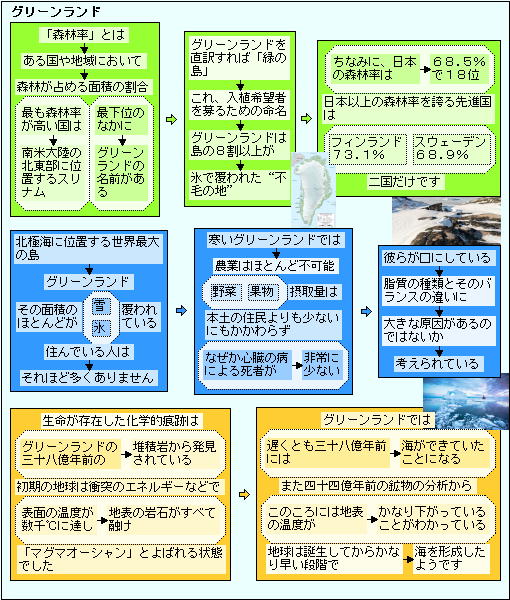

グリーンランドは、ほとんどが雪と氷に覆われている!

入植者を集めるため「緑の島=グリーンランド」としたのですが、いまでは鉱物資源の島としたほうが移民が増える島になってしまったようです。

ということは、もしアメリカがグリーンランドを手に入れた場合、島の名前を変えてしまうのでしょうか?

トランプ氏ならやりかねないですね!