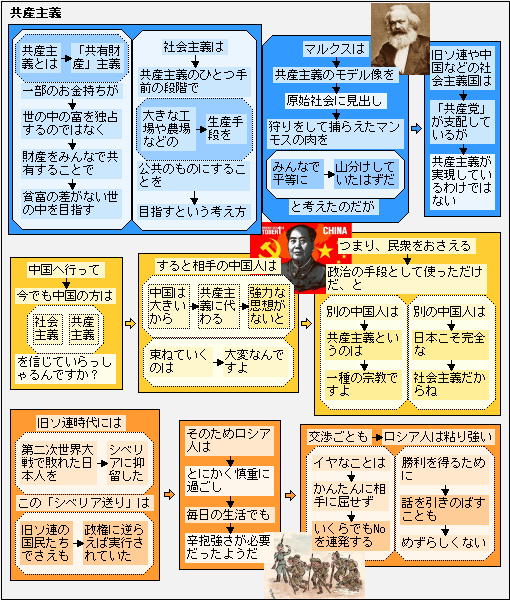

マルクスは、原始時代の「みんなで分け合う社会」を夢見て、共産主義を考えたのでした。しかし、権力・名誉・財力が少数の者に集中する社会のしくみを作ってしまいました。

ノーベルも、「一瞬で人々を殺すことができれば、戦争をしなくなる」と考え、ダイナマイトを発明したのですが、ますます戦争が悲惨なものになりました。

人間というものは、権力を持つと、自分のことしか考えない、なかなかヤッカイなものですね!

カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩

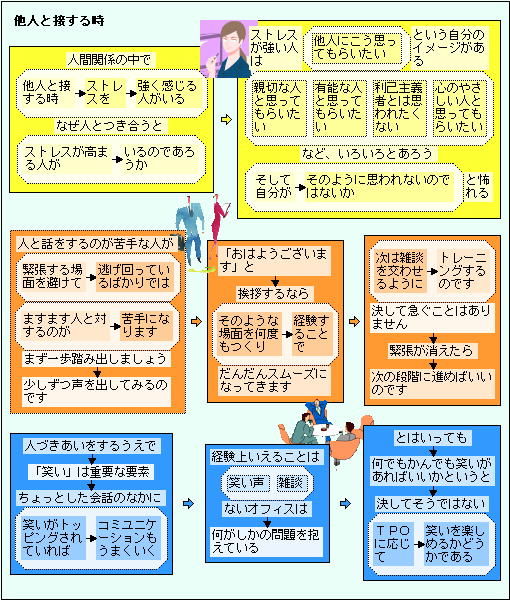

他人と接する時のストレス!

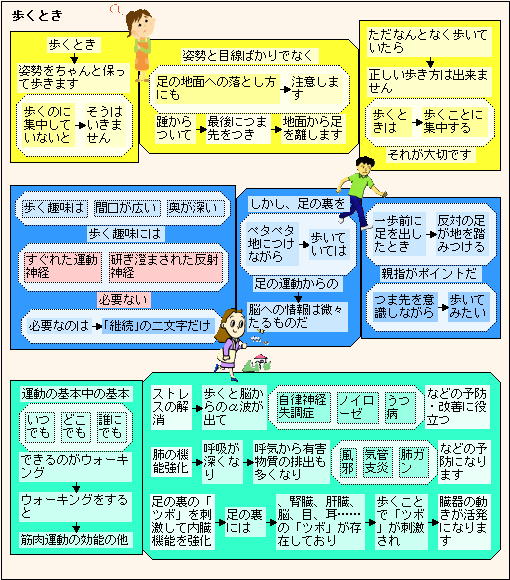

歩くときは姿勢をちゃんと保つ!

「歩き方」については、多くの人はそれほど意識していません。しかし、目的に応じた正しい歩き方、というものは知られていません。

たとえば、卓球やテニス、野球やサッカーなど、右利きの人は、ボールを打ったり投げたりするとき、右足・右の腰・右手・右の肩が一緒に同じ方向に動いています。

しかし、歩くときは、右足が前、左手が前(右手が後ろ)というように、手と足が逆に動いています。おそらく、手でバランスを取るようになり、このような歩き方になっているのでしょう。

昔の歩き方は、手で荷物を持ち、足の指でバランスを取っていたので、「ナンバ歩き(同じ側の手と足を動かして歩く)」が出来ていたのでしょう。確かに足の裏からの情報で、その状況に応じて足の右側や左側の筋肉に力が入っているようです。

膝の関節が人工関節になった人が、「足の指に力を入れて歩くようになると、楽になりました」と話しておられました。足の筋肉の力が、状況に応じて働くようになったのでしょう。

やはり、「ナンバ歩き」のほうが、上半身(特に腰のあたり)も使っているためか、歩幅も広がり、長く歩くことが出来るようです。なれるまで大変ですが!

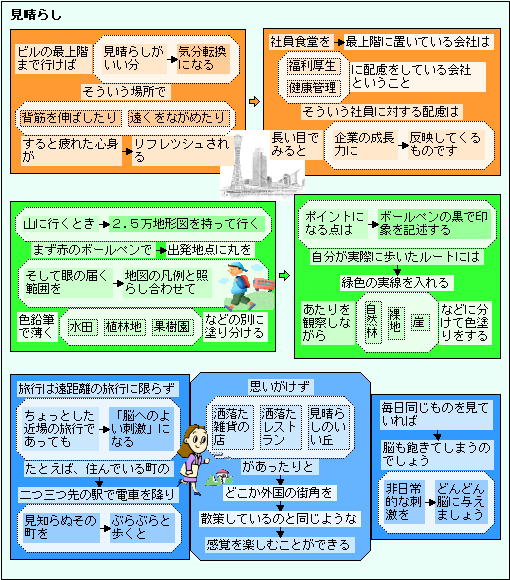

見晴らしが良いと、脳へのよい刺激!

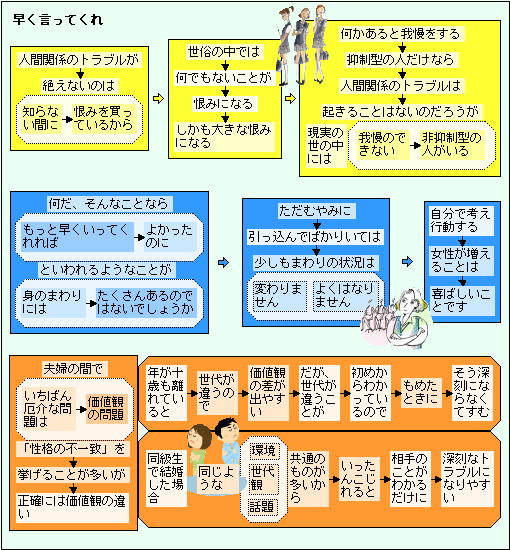

もっと早く言ってくれれば!

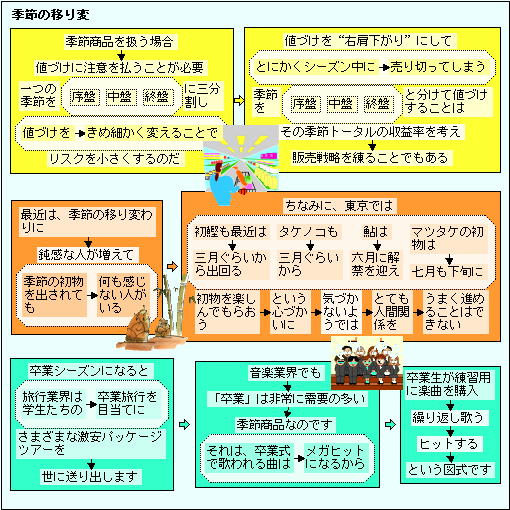

最近は、季節の移り変わりに鈍感!

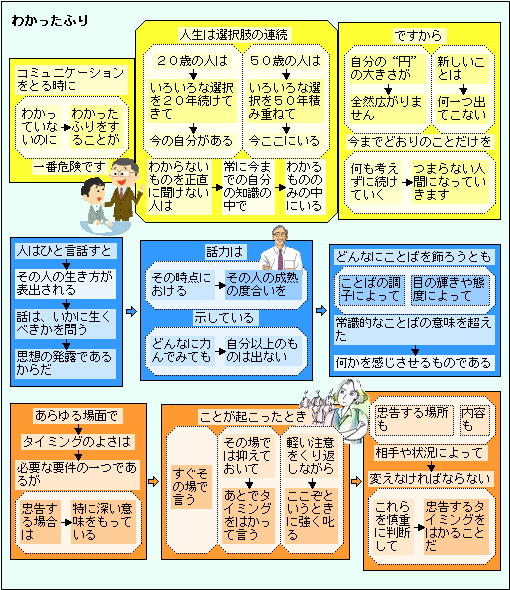

わかっていないのに、わかったふりをする!

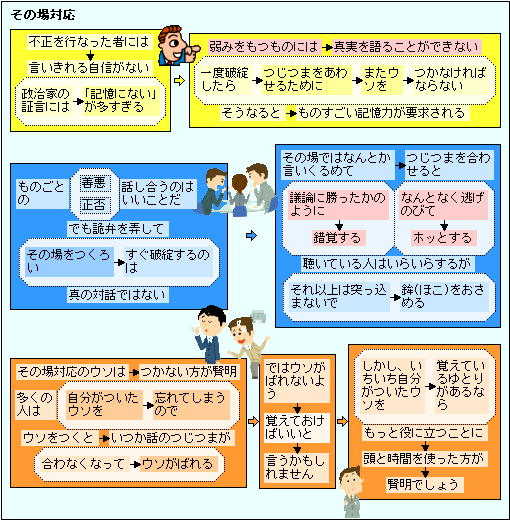

その場対応のウソはつかない方が賢明!

外面がよく見えてても中身ブスなら!

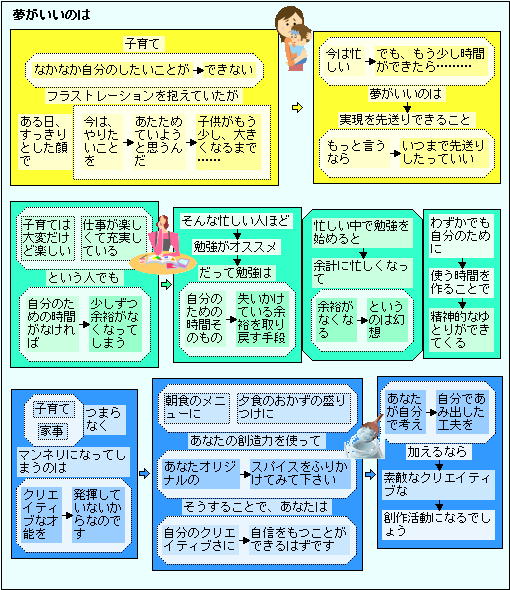

夢がいいのは実現を先送りできること!

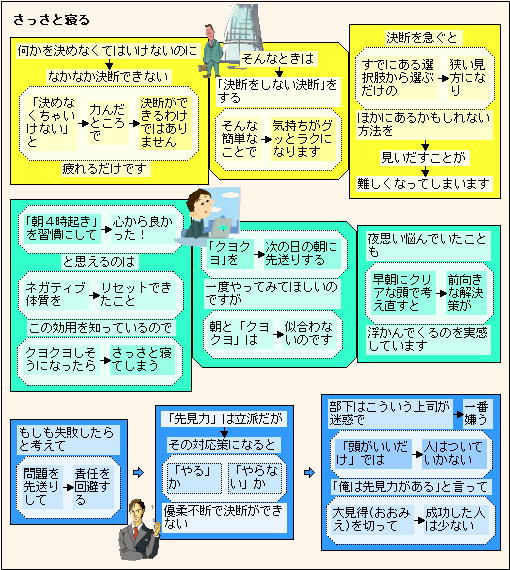

クヨクヨしそうになったらさっさと寝る!

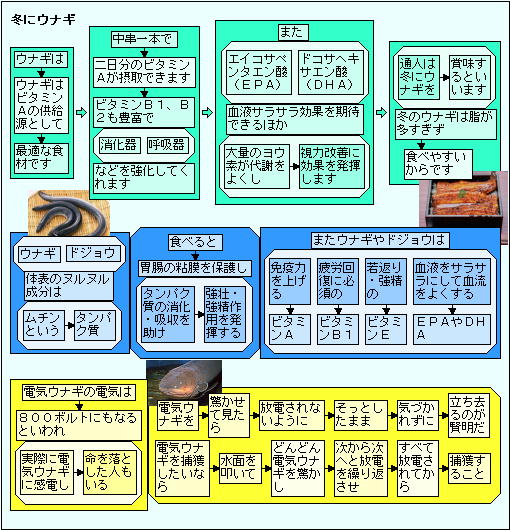

通人は冬にウナギを賞味する!

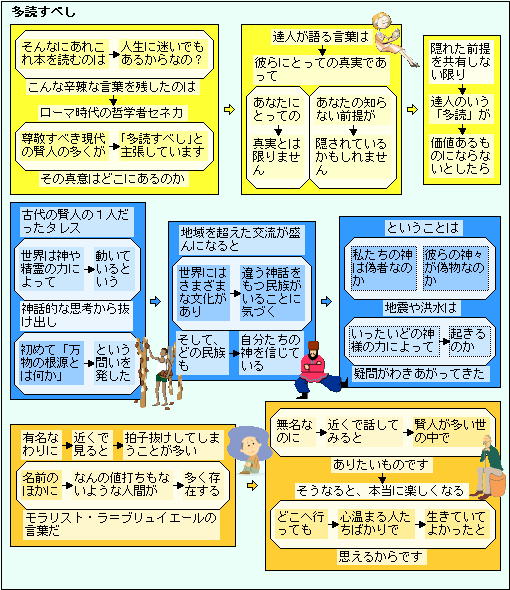

そんなにあれこれ本を読むのは?

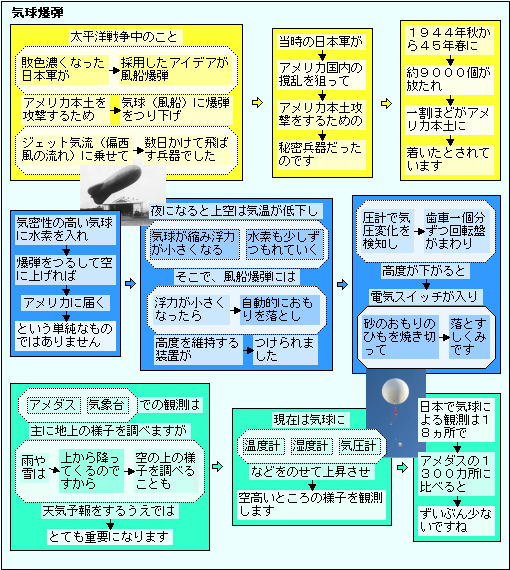

アメリカ本土攻撃をするための気球爆弾!

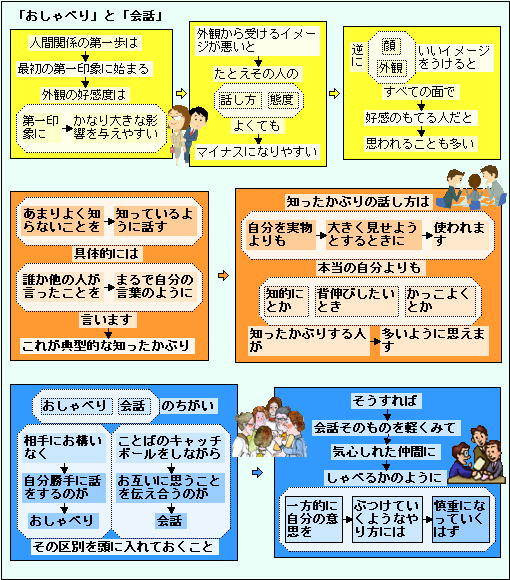

「おしゃべり」と「会話」のちがい!

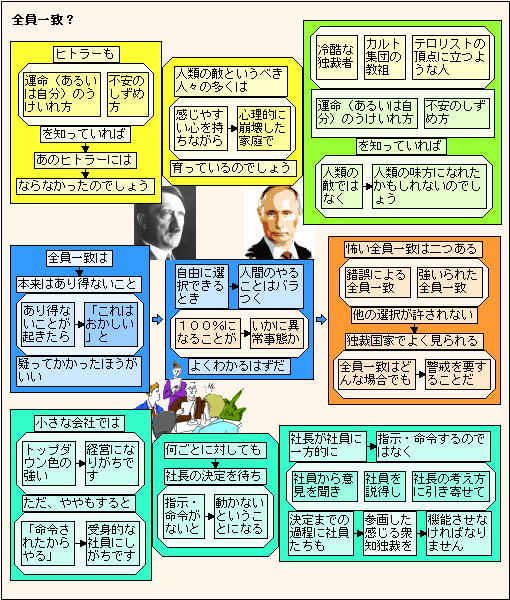

全員一致は本来はあり得ないこと!

日本は「根回し」文化の国です。根回しには談合もあります。『日本書紀』の時代から談合の国です。 A建設、B建設、C建設などさまざまな企業が談合で出てきます。

そういった取捨選択、あるいは格付において絶妙に配慮が行き届いて、忖度しているといった具合です。

だから、『日本書紀』は日本の忖度文化の原型ではないかと思います。いわゆる独裁的な王権があったのではなく、連合王権のような国として成立してきました。

「根回し」には悪い面もありましが、良い面もあります。それは独裁者が出てこないことです。日本の独裁者と言える人物は織田信長ぐらいでしょう。

根回しの段階で、部下の意見を取り込むことができます。また、部下を上司の意見に近づけることも出来ます。

独裁国家にならないためには、効率に問題はあるのでしょうが、「根回し文化」もあって良いのでは、と思いますが!

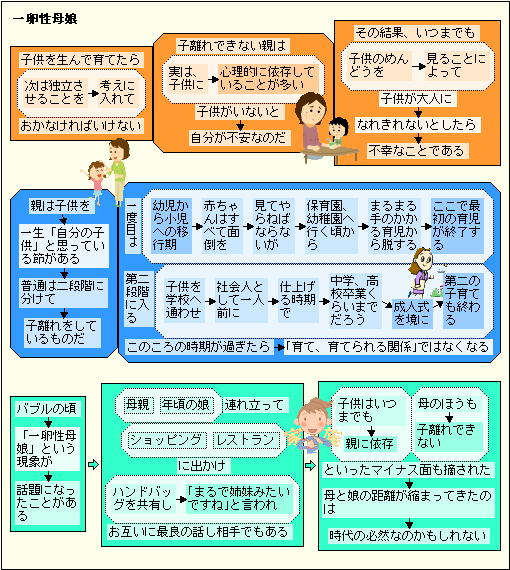

バブルの頃「一卵性母娘」という現象が!

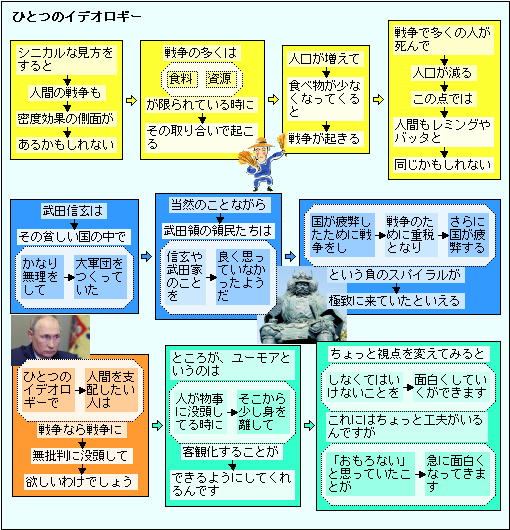

ひとつのイデオロギーで人間を支配したい人!

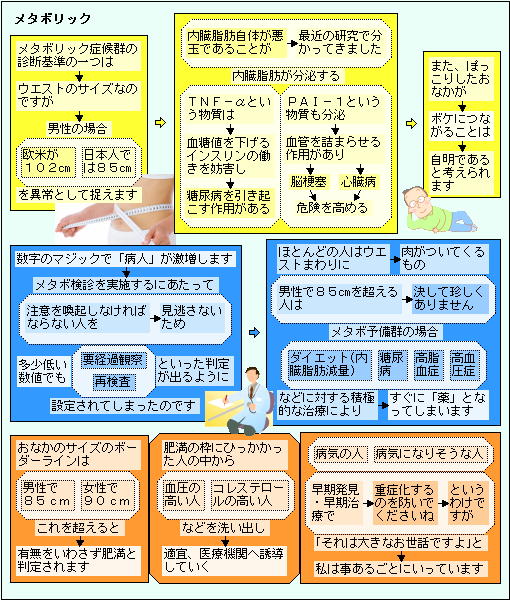

メタボリック症候群の診断基準!

健康診断で、どこかしらに異常の数値が出ます。しかし、自分では異常を感じることはありません。念のためお医者さんに行くと「歳相応だ」と言われます。

これは基準値の設定が、おかしいのでしょうか、それとも、診断用の測定器が健康診断には適していないのでしょうか。

もっとも、現在の科学では、おかしいと感じても、測定できないものは取り上げてはならない、ということが前提になっているようです。

「データで証明できないものは無視する」が、科学知識の基本になっているようですね。

そういえば「痛み」も、測定が出来ていないですね。痛みを表現する言葉も、整理できていないし、言葉の数も少ないですね。

私の出身地で痛みの表現に「にがる」とか「はしる」という言葉があります。痛みの感覚がわかりますか?

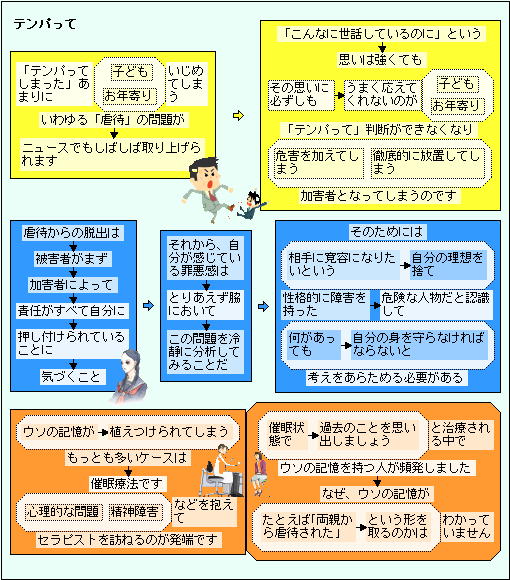

「テンパって」判断ができない!

テッパってしまい、近くにいる家族に暴力を振るうニュースが増えています。それに加え最近は、見ず知らずの人にも、はけ口を求める人が出てきています。

「人を育てる」ということに、社会のどこかに間違いがあるのでしょうか?

人の社会の子育ては、生物ヒトとしてのしくみ上、肉親だけではなく、周囲の人達と共に、共同して社会で子育てをするとのこと。

育つ過程で、いろいろな人達と接することで、社会性を身につけ、大人になっていく過程が必要なのでしょう。

チンパンジーは、母親だけで7年かけて子育てをするが、その間は次の子どもを産むことが出来ないしくみとのこと。

2年で次の子どもを作ることが出来るヒトは、社会で子育てをする必要があるのでしょう!