1570~73年(元亀年間)に、毛利輝元によって再建された観音堂で、国の重要文化財に指定されています。急峻な岩肌に、青々と飛沫をぶつける瀬戸内の海。その荒々しい自然の中にあって、この異国情緒漂う朱塗りの観音堂が、妙に調和して見えるから不思議です。

その美しさは古くから名高く、安藤広重の浮世絵や、志賀直哉の小説「暗夜行路」の中でも取り上げられているほど。一度は訪れてみたい名所です。

3月 2025のアーカイブ

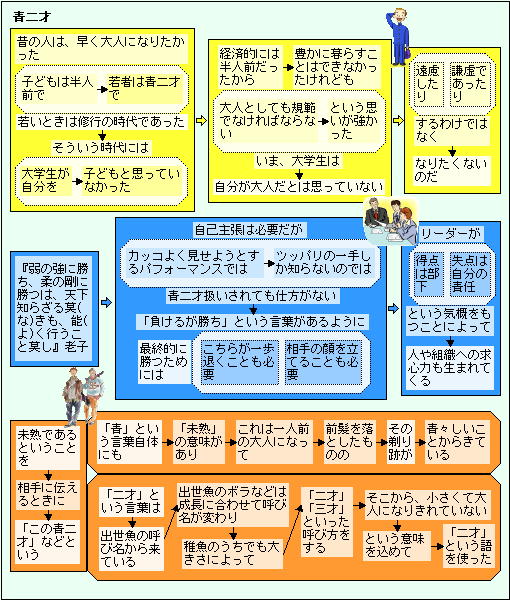

いま、大学生は大人になりたくないのだ!

鎌倉 平政子(後世北条政子と呼ばれた)の墓がある「寿福寺」

1200年 源頼朝夫人政子が、明庵栄西禅師(緑茶を伝えた人物—茶そのものは奈良時代に伝わっていた。)を開山として建てたもので、鎌倉五山の第三位の寺。

源実朝、北条政子の墓と伝わる五輪塔があります。

明治維新で神仏分離で鶴岡八幡宮(鶴岡八幡宮寺)の仁王門にに祀られていた仁王様が移築されています。

開山(初代住職)の栄西は、二度の入唐(28歳と47歳)をへて、日本に臨済宗を伝えましたが、比叡山延暦寺の官層(公務員の僧)たちの反感をかい、活躍の場を鎌倉に求め、寿福寺建立の許可を得ました。その後、鎌倉幕府の後援を受けて建仁寺(京都市)を建立しました。当時は、鎌倉で勢力を得て、京都へUターンする事例も多かったのです。

山門前には高い樹木があり、ふと石に腰をおろし、一息つきたいような雰囲気があります。

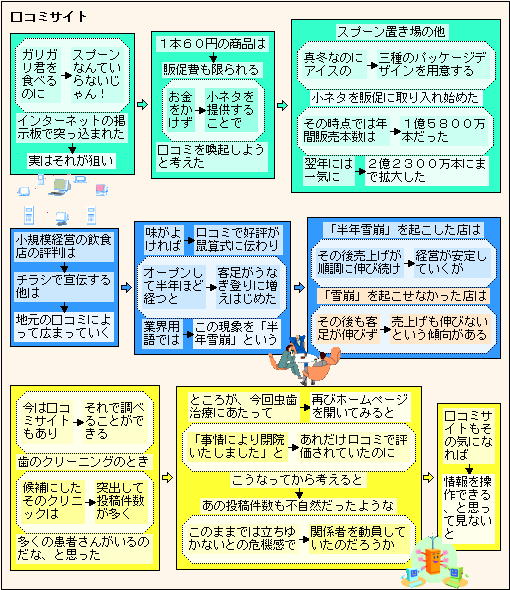

今は口コミサイトもあり、それで調べることができるが!

尾道 よく「見よう・言おう・聞こう」三猿の教え「大山寺」

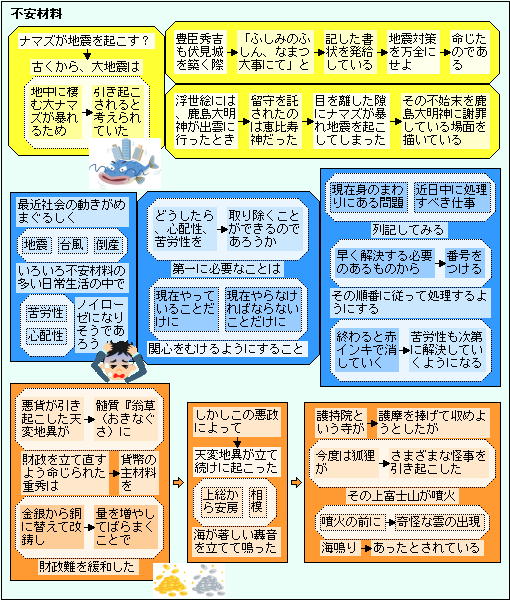

いろいろ不安材料の多い日常生活の中で!

厚木 天正時代徳川家康が訪れた「松石寺」

松石寺の歴史は古く、寺に伝わる縁起によれば平安時代初期の大同年間(806~809)に、後に弘法大師と呼ばれた空海が33歳の時にこの地に来て、起立華厳経の経文の一文字ずつ小石に書き写した。その小石を国家鎮護の為として裏山の頂にあった盤石に収め、この地に一宇を開いたのがこの寺の始まりという。

その後は「華厳山乗碩寺」と号し律宗の寺院として続いていたが次第に衰微していき、鎌倉時代に入ると荒廃していた。南北朝時代の貞治4年(1369)に雲血由(ウンシュウ)律師という僧によって寺の再興が成り、その寺号も林徳院に変わった。

室町時代中期の広山白陽律師の代に、曹洞宗を開いた道元の子孫にあたる天巽(リン)慶順に寺を譲ったことにより、それまでの律宗から曹洞宗に改宗して寺号も創建当初の乗碩寺に戻して開創したのであった。