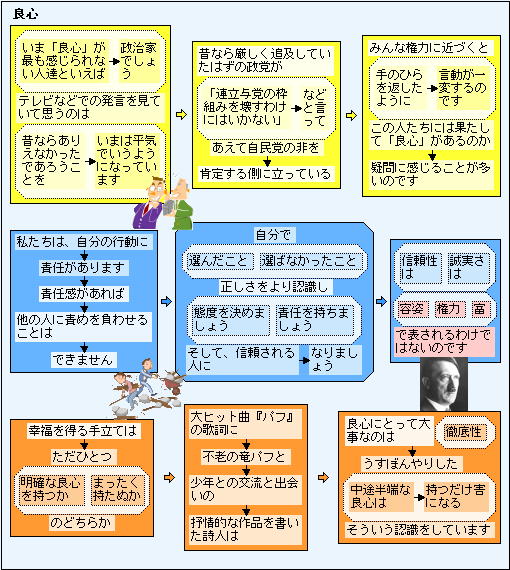

衆議院選挙が済みました。しかし、当選した政治家(与党も、野党も)は、「最も良心が感じられない人達」と、思われていることを忘れないでほしいですね。

権力や名誉、財力を持つと、良心よりも、権力や名誉などが優先し、良心は忘れられるようですね。

歴史も権力を手に入れると、自分に都合の悪い情報は、まず、流れないようにし、抹消するか、都合の良いように書き換えるようです。

歴史的な文献も、残されているものは、どうもそのようです!

11月 2024のアーカイブ

尾道 もともとは海徳寺の鎮守だった「勇徳稲荷神社」

祭神:倉稲魂命(うかのみたまのみこと) 須佐之男命(すさのおのみこと)

もともとは海徳寺の鎮守であったが、1926年海徳寺が火災にあい、山手に引っ越した。そのため、神社は独立しました。

現在でこそ、神道と仏教は明確に区別されていますが、明治時代までは、両者の境界線は非常にあいまいでした。

仏教寺院を建てるさい、その土地で古来あがめられてきた神さまを、寺の守護神(鎮守)としてまつることが、ごくふつうに行なわれるようになり、神社とお寺が同じ敷地内に同居することも、あたりまえになったのです。

こうした傾向を、「神仏習合(しんぶつしゅうごう)」と呼びます。神社とお寺が分離されたのは、明治時代に「神仏判然令(しんぶつはんぜんれい)」が出されてからなのです。

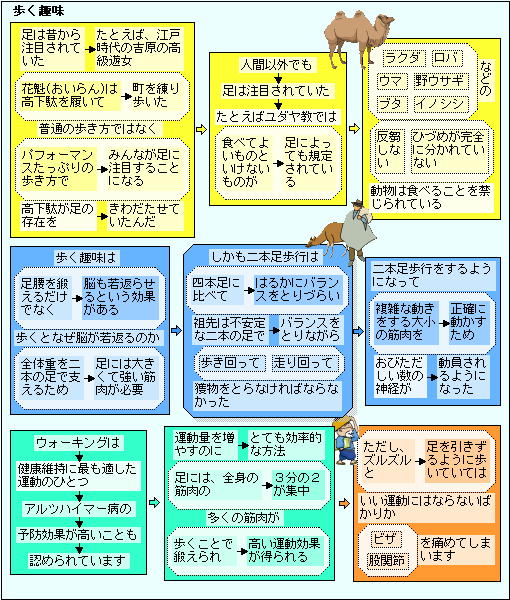

歩く趣味は、足腰を鍛えるだけでなく、脳も若返らせる!

鎌倉 目の神様として親しまれている「御霊神社」

境内には、樹齢約350年、高さ20mのタブの木が高く枝を繁らせています。その下を進むと正面の石段があり、上がった所が社殿です。屋根には金色の二枚の矢羽根がついています。祭神である鎌倉権五郎景正の紋章が社紋となっていると伝えられています。拝殿の脇に彫刻があり、後ろの本殿にも豊かな彫刻がほどこされていて、立派な造りであることは、後ろに回るとよくわかります。社殿に向かって右側に、「景正の袂石(たもといし)」(約38kg)や「景正の手玉石(てだまいし)」(約68kg)という丸い石があります。また、社殿の前には「弓立ての松」が置かれています。これは景正が領内をまわるときに弓をたてかけて休んだという松の木の一部だといわれていますが、900年の年月を経て中が腐って穴があいたようになっています。いずれも景正の力が強かったことを伝えるものです。

鎌倉市教育委員会発行「かまくら子ども風土記(13版)」より

薩摩芋は甘いので野菜のうちには入らない?

愛川 半僧坊大権現を祀る「勝楽寺」

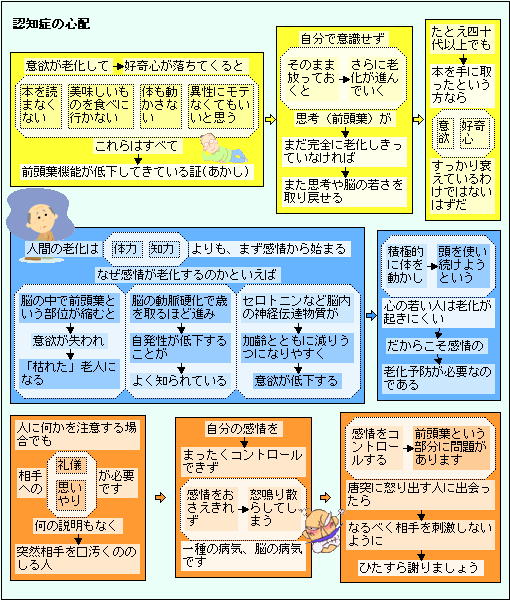

前頭葉機能が低下すると認知症の心配が!

頭を使っている方、おそらく同じぐらい脳が縮んでいても、認知症の症状が出ない。物忘れにしても、知能低下にしても、遅れる。

ところが頭を使ってない人は、同じぐらい脳が縮んでいても、それだけ記憶障害であれ、知能低下であれ、ひどい、ということで、頭使い続けるってことが大事。

認知症予防のため、本を読むということで予想外なことは、意外に小説だったり、漫画だったりするんです。だから漫画だって、読書なんだから、バカにしちゃいけない。予想外なことがガンガン起こる、漫画なんてぜひ読んでほしいと思うぐらいです。小説もやっぱり割と人々の心情を描く、おっと思わせるとか、予想通りの展開になっていかない時に、前頭炎も刺激されるし、喜べると思うんですね、と。

NHKラジオで、和田秀樹の放送がありました。

尾道 太宰府に左遷さる道真が寄った「御袖天満宮」

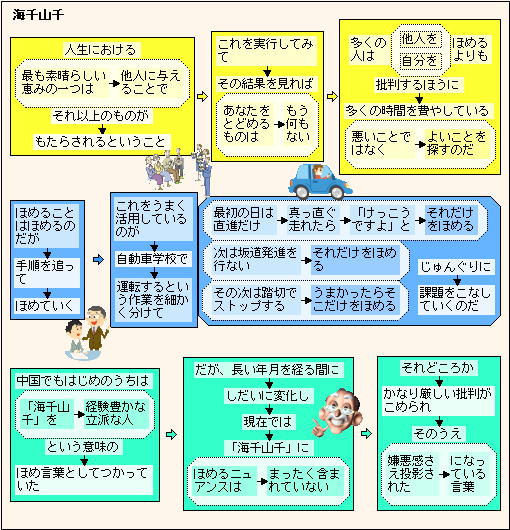

「海千山千」は経験豊かな立派な人という意味だった!

相模原 江戸時代 山伏の修験が行われた「八幡宮(磯部)」

この社を開いたのは鎌倉から来訪した山伏祐圓で、別当は小田原玉瀧坊觸下の佛像院磯幡山神宮寺。1478年、太田道灌勢により陥落するまで磯部地内には城(城主長尾景春)がありました。

江戸時代には当社では山伏の修験が行われ、沢山の家業繁昌厄除の護摩が焚かれた。また、この地域は大山詣りの宿場のため境内は非常に賑わったと伝へられています。当時は対岸の依知山際等からも参拝があり、特に火渡りの護摩が有名でした。

明治始めの神仏混淆の禁止令により別当職が解かれ八幡大神となった。

1923年3月老朽に伴い氏子の奉賛により社殿を新改築し、1985年、電線神社用地上空通過に伴う神社補償料にて御社殿末社鳥居石段手水舎等の改築整備しました。