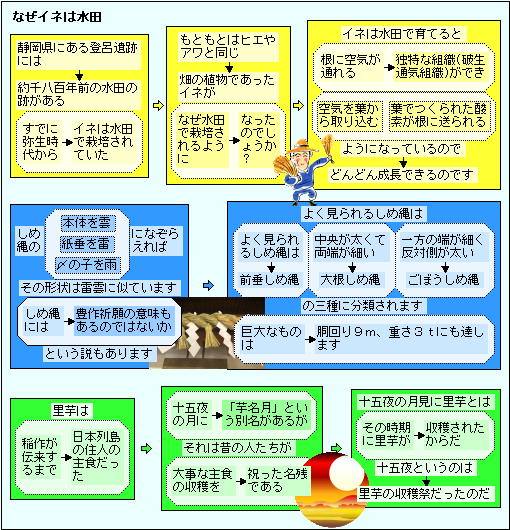

縄文時代の遺跡から、稲作の痕跡が次々と発見されている。少なくとも約6000年前。縄文時代の遺跡に水田の跡が見つからないため、稲作がなかったとされていた。しかし、焼き畑農業でも稲は作れる。ただ、当時の稲は熱帯に適した品種(熱帯ジャポニカ)で、西日本での栽培に適していたのです。

2022年のアーカイブ

尾道 江戸時代の豪商橋本家の別荘「爽籟軒庭園」

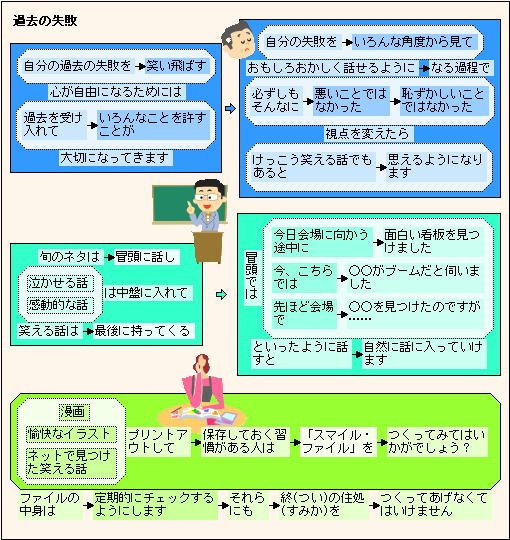

自分の過去の失敗を笑い飛ばす!

鎌倉 鎌倉十井の一つ底脱ノ井「海蔵寺」

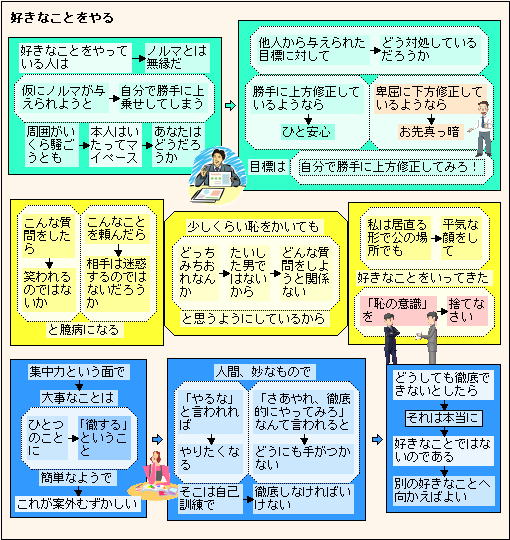

好きなことをやっている人!

愛川町 田代の半僧坊と呼ばれている「勝楽寺」

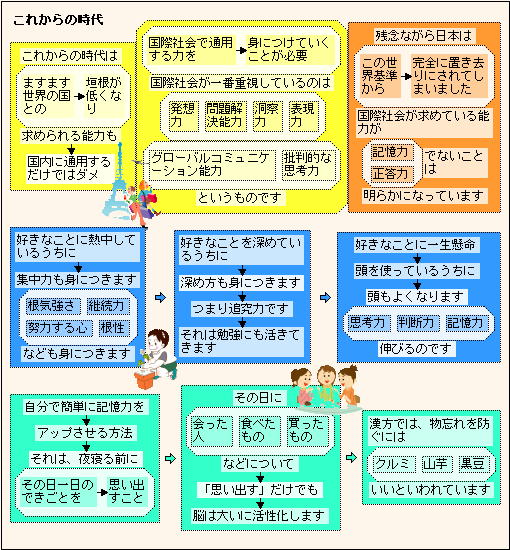

変化の時代、どのような人が残れるか!

尾道 石鎚山修験道の縮小版「浄土寺山鎖場」

この「くさり」は、四国石鎚山に参詣できない人々のために石鎚山修験道の縮小版として、修験者の修行の場を海龍寺の裏山に設けた、と言われています。

写真は 2013年~2014年の落石対策工事前です。

鎖場が1番から3番あり、1番が一番長く、3番は“腕の力”だけで登る箇所もあります。

ほぼ斜面を真っ直ぐ登りますので、かなり急斜面を登ることになります。

各鎖場は、横に迂回もできますが、山道として整備されてはいません。

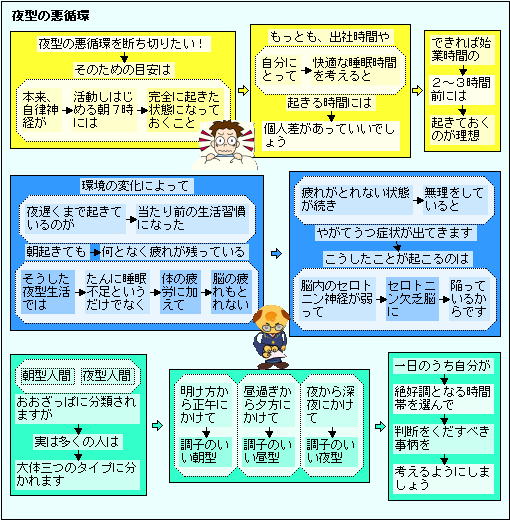

夜型の悪循環を断ち切りたい!

夜も暑くてなかなか寝付けない日が続いています。このような季節、朝型の人と夜型の人と、どちらが有利なのでしょうか?

どちらにしろ、思考力は落ちているのでしょうね。

ところで、暑い地域で育った人と、寒い地方で所だった人では、暑さ・寒さへの対応力が違うようですが、からだのどこに違いが生まれているのでしょうか?

鎌倉 道路脇の小川を渡ると「八坂神社」

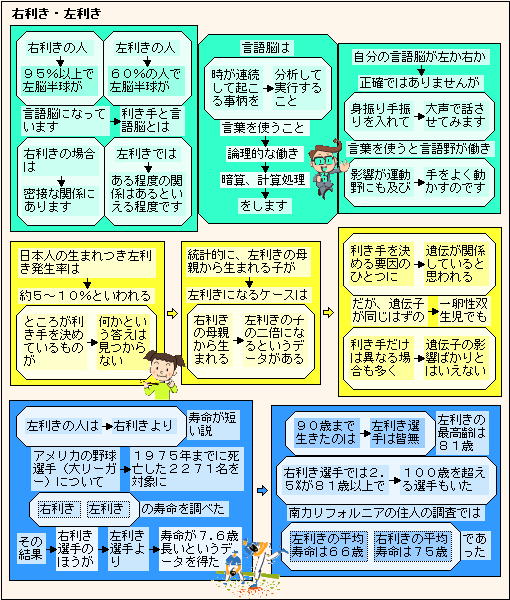

右利きの人、左利きの人!

相模原 江戸時代には寺子屋も開かれていた「常福寺」

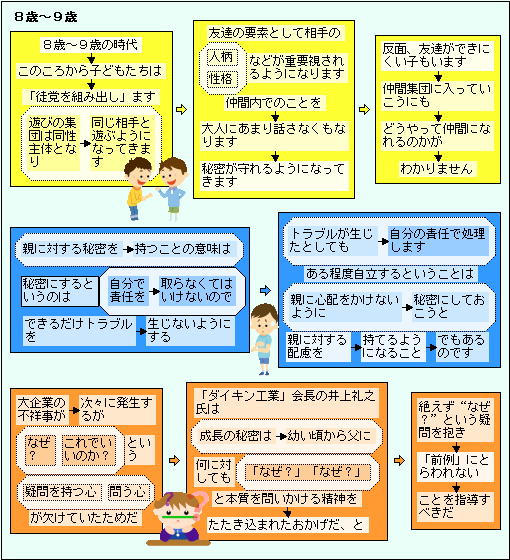

8歳~9歳の時代、「徒党を組み出し」ます!

福山 鞆 きつい坂や階段を上って行くと「医王寺」

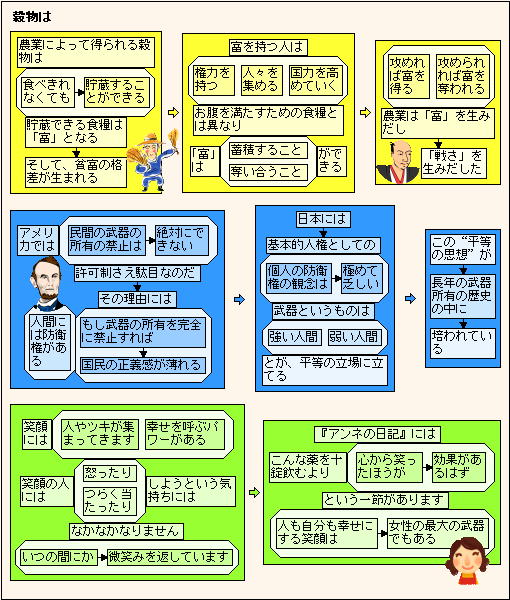

穀物は、貧富の格差、そして戦争を生んだ!

鎌倉 もとは諏訪氏の屋敷内にあった守護神「諏訪神社」

鎌倉市御成町にある諏訪神社は諏訪氏の屋敷内にあった守護神が移されたも。祭神は建御名方神(たけみのかたのかみ)。

信濃国一宮の諏訪社大祝職である諏訪盛重は承久の乱(1221年)の後に北条泰時に被官し、1236年に泰時の邸宅が新造されると、尾藤景綱と共にその敷地内の北条屋敷横に屋敷を構え、諏訪池の東側に諏訪神社を祀ったとされる。

現在の鎌倉市役所横、市立御成小学校付近は諏訪一族の屋敷跡と伝える場所で、この諏訪神社も諏訪一族の守護神として邸内に祀られていたという。もともとは御成小学校内にあったが、江ノ島電鉄の開通に伴い現在地に移した。御成の人々はもともと小町の蛭子神社の氏子であったが、鉄道線路による分断もあり、1950年頃から諏訪神社の氏子となった。