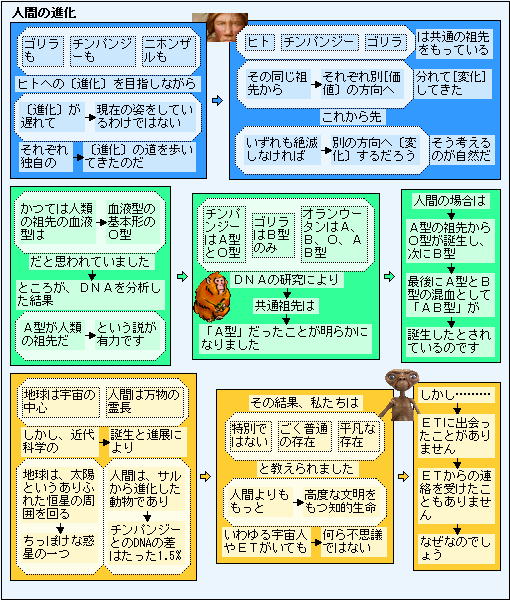

生物の進化についての解明が進んでいます。ウイルスもDNAに影響を与え、その進化に大きく影響しているようです。環境の変化への適応能力が「進化」というものなのでしょうか。皮膚が進化し、味が分かるようになり、目ができ、耳ができ、ニオイもわかり、自分が生存していく上での情報が入手できるようになり、ときには移動して生存できる場所を見つけて生き延びてきたのでしょう。人間は、環境を作り変える力さえも持ち、自分たちに有害なものを駆逐するまでできるようになったもの(人間)もいます。生物は、いつまで環境の変化に対応できるのでしょうか!

4月 2021のアーカイブ

鎌倉 お茶屋の奥のお堂「岩窟不動尊」

カンブリア紀(約5億年前)に生物が大発生!

福山 かつては海辺に寄った所に「本願寺」

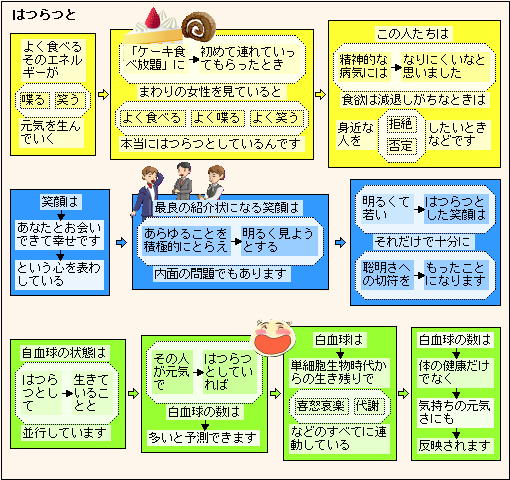

はつらつとして生きていること!

鎌倉 縁結び観音も祀る「佐助稲荷神社」

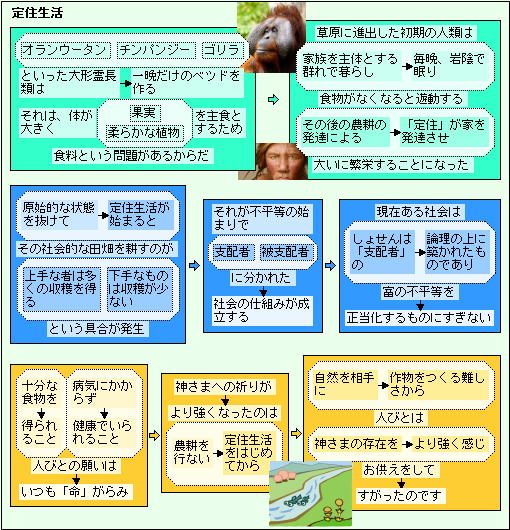

定住生活が始まると富が不平等に!

厚木 安産願いに火伏のご利益も付く「春日神社」

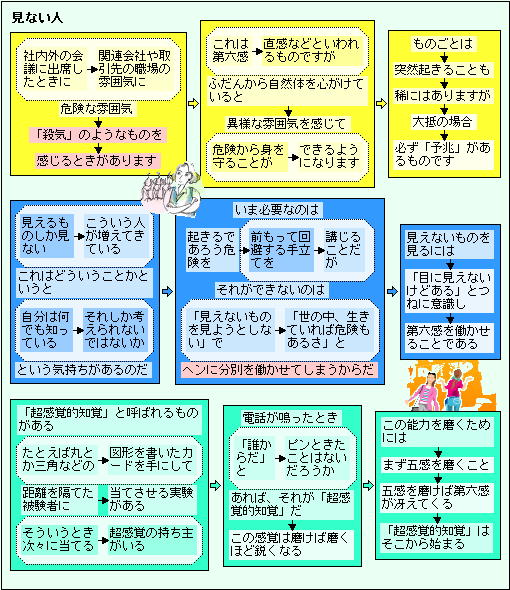

見えるものしか見ない人が増えてきている!

尾道 大草鞋の大男がいるよ、悪いことはダメ「西国寺山門」

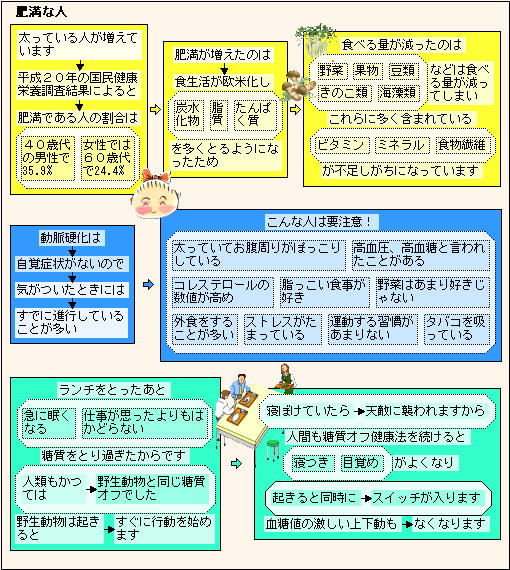

太っている人が増えています!

糖質には「糖」という字がついているので「糖質=甘い」と思われているかもしれませんが、甘い糖質と甘くない糖質があります。デンプンは甘くない糖質の代表です。デンプンは米や小麦粉、いもなどの主成分です。ご飯やパンなどはさほど甘いと感じませんが、これらの食品はたくさんの糖質を含んでいます。デンプンはブドウ糖が多数つながったもので、最終的に小腸でたくさんのブドウ糖にまで分解されて吸収されます。稲作が始まったのは、考古学的な調査では約1万年前の中国長江流域の湖南省周辺地域と考えられています。人類の歴史から考えれば最近のことです。そのためか、体質がその変化に充分に対応できていないのではないでしょうか。しかし、縄文時代に15歳まで生きた人の平均寿命は、男性が31.1歳、女性が31.3歳と言われています。その後の米や麦などの生産が寿命へのプラス面は多く、寿命が延び満60歳(数え年61歳)の還暦からを「長寿」としたのは室町時代頃で、この頃からの長寿の祝いが定着していますので、やはり米などの炭水化物のメリットを選んだということなのでしょう!

鎌倉 下関赤間ヶ淵で網に掛かった釈迦如来像が「薬王寺」

山口県下関のあたりの海で、魚がとれなくなった時期がありました。漁師達が、赤間ヶ淵(あかまがふち)と呼ばれるとても深いところに網を入れてみると、高さが17cmほどの小さな釈迦如来像が網にかかりました。その像は、背中に刻まれた文字から、中国の唐の時代の645年に作られた金銅製の珍しいものだったので、領主の原田氏は、どこへ行くにも持ち歩くほど大切にしていたということです。 原田氏は、薬王寺を再興した日達を崇拝していましたので、日達が薬王寺に入ったときにこの像を寄進したということです。その後、この像は2回も盗難にあったので、寺では代わりの釈迦如来像を造って釈迦堂にまつり、砂金で造られた釈迦像は本堂にまつるようにしたのだそうです。

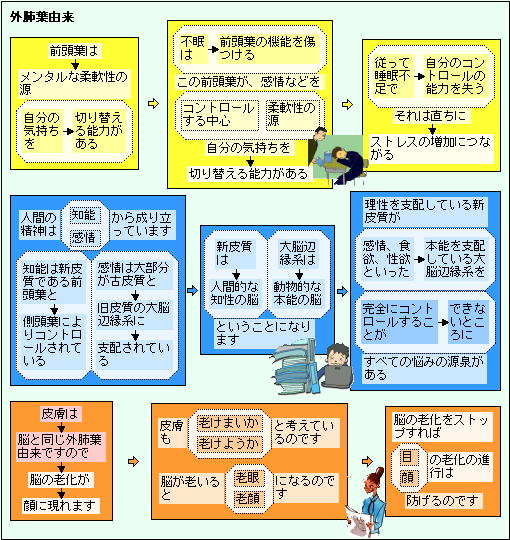

皮膚は脳と同じ外肺葉由来です!

粘菌(原生生物の一群)は、脳を持たない単細胞生物であるにもかかわらず、環境に応じて集合体になったり、役割分担したりする。集合体になる時に仲間をどのようにして見分けているのかというと、人間でいう皮膚感覚なのでしょう。人間も受精し成長する過程では、外胚葉が、脊髄、末梢神経および脳 、歯のエナメル質、皮膚を形成するために分化していく。そう考えれば、皮膚にも外からの情報を感じると、何らかの判断をしている可能性はあるのでしょうか? 「皮膚感覚」は、実際に皮膚に接した情報と考えています。しかし、音などの波長も皮膚は感じています。耳では聞くことのできない高周波や低周波の音も感じています。高性能のイヤホンで聴くより、生演奏のほうが感動するのは、皮膚感覚も影響しているのでしょう。カメレオンは、日陰の部分だけ皮膚の色を変えることができるという。頭で判断しているのではないのでしょう。人間でも危険を察知する「第六感」があります。これも皮膚感覚をもとにしているのではないのでしょうか?

福山 昔の商人の姿が残る「鞆の津の商家」

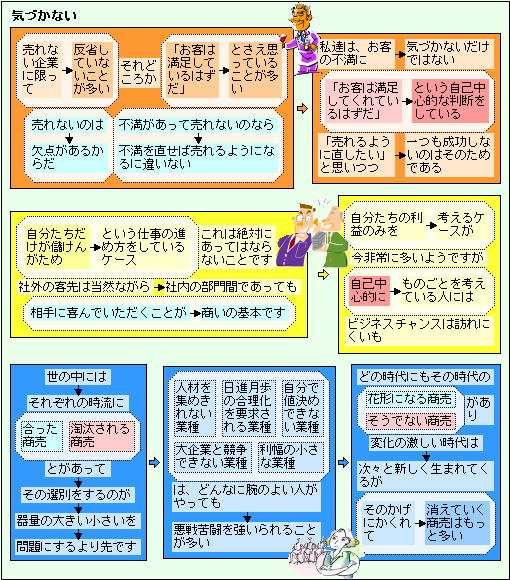

売れない企業に限って気づかない!

関西の商人が大事にしていた考え方に「三方良し」というものがありました。「三方良し」とは、「売り手」「買い手」「世間」の皆が喜んでくれることで、近江商人が大切にしていた考えです。「売り手と買い手がともに満足し、さらに社会貢献もできるのが良い商売である」と考えていました。彼らは、自分たちの利益ばかりを考えるのではなく、ただ人のためになることを行っていました。そうして蓄積していった信頼は、やがて彼らに大きな利益をもたらすことになります。そこで貯まった利益を、学校の建設や橋の建設に提供し、また、その他の社会貢献にも大きく貢献したのだそうです。神社やお寺へ、また、飲み水は確保のためのダム建設などの資金援助も行っていました。今では、国や県・市町村が行うことが普通になっている公共事業の資金の多くを提供していました。基金のときにも米を提供していた豪商もいました。しかし、今は株主が強くなったためか、企業が寄付することは難しくなりましたね!

尾道 鉱毒事件の調査に来たのか?「志賀直哉旧居」

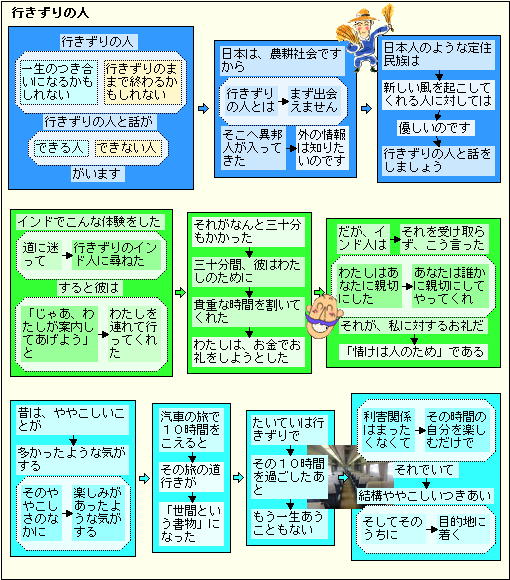

行きずりの人からも情報を得よう!

座間 裏山から湧水 し、水量も豊富「心岩寺」

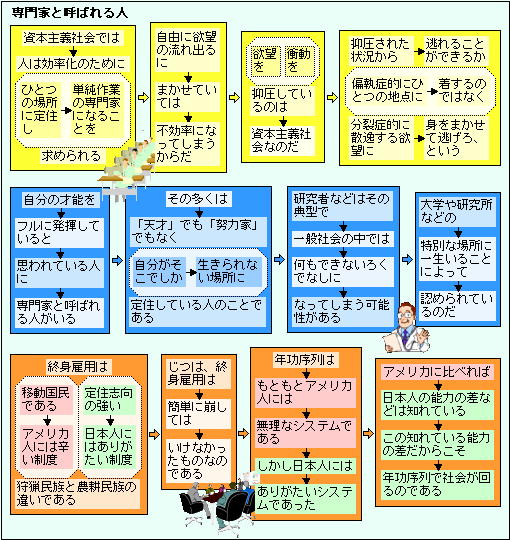

専門家と呼ばれる人はそこでしか生きられない人!

鎌倉 源氏の旗、白旗に因(ちな)む「白旗神社」

小田原を平定した秀吉は天正十八年七月十七日、奥州へおもむく途中、鶴岡八幡宮に参詣した。

そして、白旗社の扉を開けさせ、源頼朝の木像にむかって話しかけたという。

「およそ微少の身で天下を取ったのは、わが国では御身(頼朝)と自分だけである。しかし御身は多田(源)満仲の後胤という名門の出で、しかも頼義・義家は東国に名を馳せ、為義・義朝も関東に威を張った。だから流人となっても、兵を挙げると関東のものがみな従ったので、天下を統一するのにたやすかった。自分はもともと氏も系図もない身であるのにこのように天下を取ったのだから、その功績は自分の方が勝っている。しかしながら御身と自分とは天下友達である」と、ひとりしゃべりおえると、頼朝の木像の背中をポンポンと叩いた、というエピソードがあります。