「弁才天・辯才天」

奈良時代に日本に入ってきてからは、川の流れの音からの連想で音楽の神、美音天(びおんてん)、妙音天(みょうおんてん)、また大弁才功徳天(だいべんざいくどくてん)などと呼ばれた。

最初は知恵、名声、解脱(げだつ)を求める者に功徳ありとされた。やがて鎌倉時代になると、在来の水(海)の神である宗像三女神の一人市杵島比売命と習合し、純日本的な神様へとイメージチェンジした。

6月 2019のアーカイブ

相手の地雷を踏む言葉!

厚木 社殿の前の白山池に棲む白龍「白山神社」

自信がない!

鎌倉で初めて建てられた臨済宗のお寺「寿福寺」

ヨーロッパでは瞑想と思考に時間を割く!

尾道 最初にできた神社「艮神社」

お世辞を言ったほうがいい!

厚木 小野小町がかくまわれた地に「小町神社」

90%の人が第一印象に左右されている、と!

鎌倉 タブの木が枝を広げる「八坂神社」

体験に基づいて行動ができると!

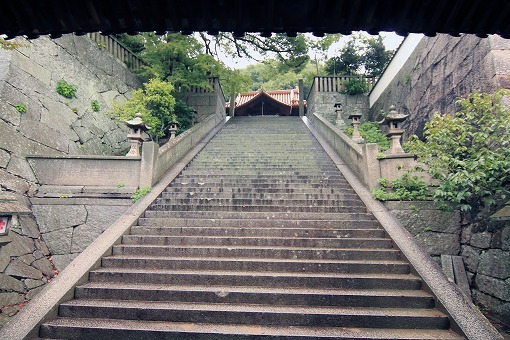

尾道 大林監督「転校生」の舞台「御袖天満宮」

自分だけの片寄った考え!

鎌倉 弘法大使が掘った?十六の井「海蔵寺」

人は感謝をされると幸せな気持ちになる!

尾道 海上交通の安全を願う「住吉神社」

1740年、尾道の町奉行に着任し広島藩の平山角左衛門《名誉市民》は、翌年の1741年に住吉浜を築造し尾道発展の基礎を築いた。その際、浄土寺境内にあった住吉神社をこの住吉浜に移して港の守護神とした。

毎年旧暦の6月28日前後(7月の終わり頃)の土曜日、平山奉行の功績を称えると同時に、商売の繁盛と海上交通の安全を願ってをおのみち住吉花火まつりが行われます。

尾道住吉花火まつりは、正式名称を「住吉神社大祭礼」といい神事です。花火当日に「山型(やまがた)」「鳥居(とりい)」「御弊(ごへい)」の提灯船3隻に加え、「火船(ひぶね)」

「御座船(ござぶね」が渡御(とぎょう)…尾道水道を行ったり来たり…しております。