薬品が開発される前までは、病気や健康の維持は、植物や動物を何かしらの加工をし、服用して(食べて)いました。

漢方薬などは、征服した民族を、50年とか100年の間、人体実験の“材料”にしていたようです。今でもウクライナからロシアに連れて行かれた子供達は、何かしらの実験に使われている可能性があります(精神的な面も含めて)。

最近、体内に入った微生物(腸内細菌など)が、人の性格に影響を与えている可能性があると言われ出しました。いままで、その土地の風土は、自然環境や歴史からきていると思っていたのですが、その土地の食べ物も影響を与えている可能性が出てきました。

そう考えると、世界の各地から食料を輸入している日本は、どんな性格の人が現れてくるのか、そんな疑問も出始めたような気もします!

カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩

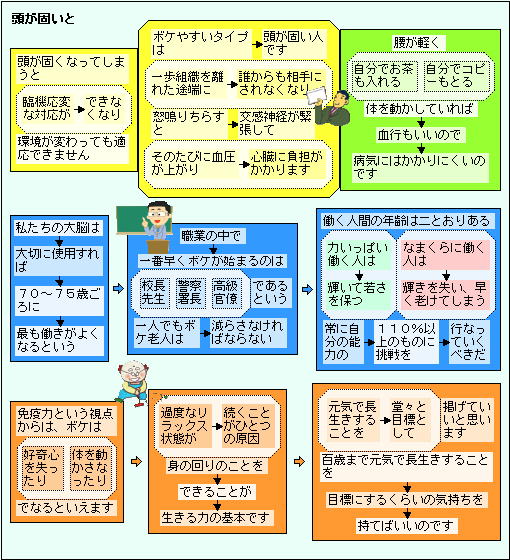

頭が固くなってしまうとボケやすい!

50才から60才にかけて、自分の興味を広げる対策を立てることが、定年後の充実した人生を送ることにつながるようです。

この時期に責任のある地位にいると、なかなか自分の興味を広げることが難しくなります。

年功序列を改め、能力主義になると、この問題は解決する可能性があるのでしょう。

江戸時代に当てはめてみると、権限のある人は老中(石高が少ない)=能力のある人(しかし、収入はそれほど高くない人ということに)、収入のある人は外様大名(石高が高い)=年齢の高い人(収入が多い、しかし、権限はそれほどはない)、という年功方式であれば、歳をとっても、新しいことに興味を持ち、元気な高齢者が増え、定年後に社会に貢献できる余地も出てくる可能性が、広がってくる可能性があると思うのですが。また、子どもにも充実した教育環境を整えられるのでは、難しいですかね!

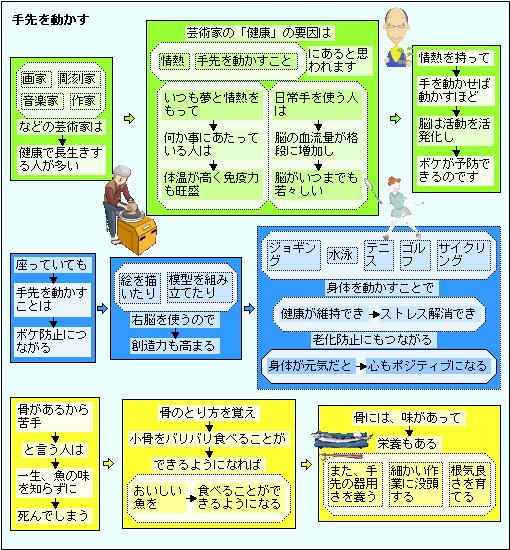

手先を動かすことはボケ防止に!

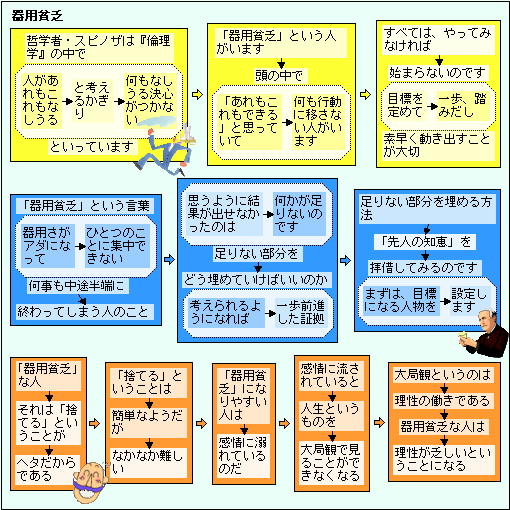

「器用貧乏」という言葉!

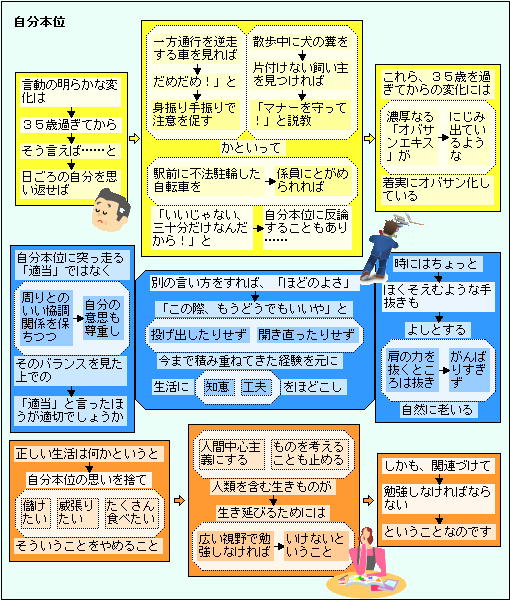

自分本位に突っ走る「適当」ではない!

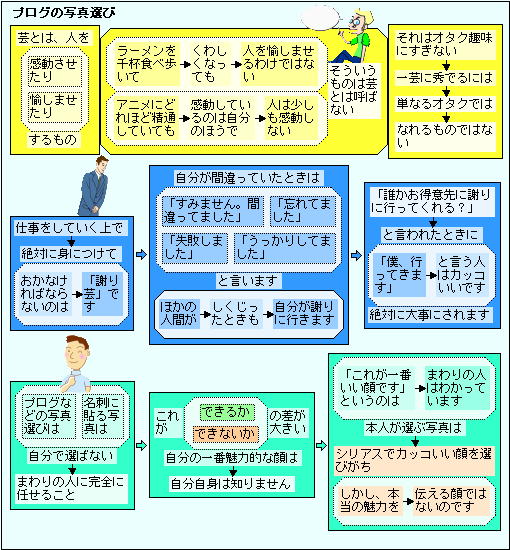

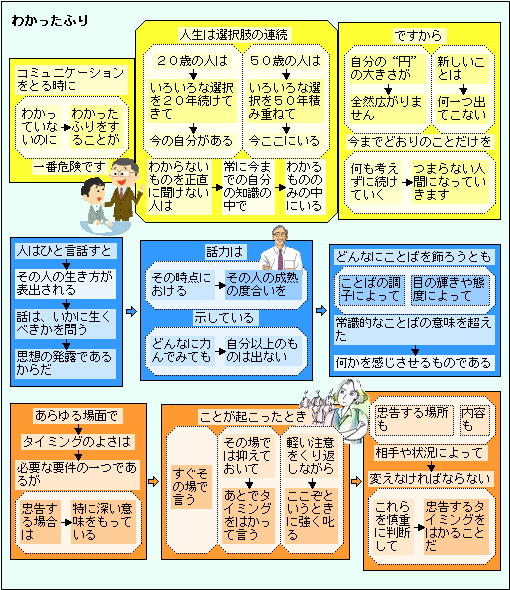

プログの写真選びは自分で選ばない!

「自分のことは、自分が一番よく知っている」と思いがちですが、集団の中では、これは通用しません。

社会の中で生活する、ということは、他人の評価の中で生活するということ。それに気づき、それが負担になってしまうと、「とじこもり」になってしまうのでしょうか?

しかし、社会には多様な価値観があります。特に日本は歴史的に多様な価値観を受け入れてきました。神様も仏様も両立してきました。「多様さ=曖昧さ」が受け入れられてきました。

昨今は、ネット検索でAIが利用されるようになり、多様さが除外されがちになってきました。自分で日本語のデータベースをつくり、単語検索すると、日本語の多様さに気づきます。

欧米文化の影響力が強くなり、考え方に多様性(曖昧さ)を失うと、プーチンさんやトランプさんのような人が、受け入れられるようになるのでしょうか!

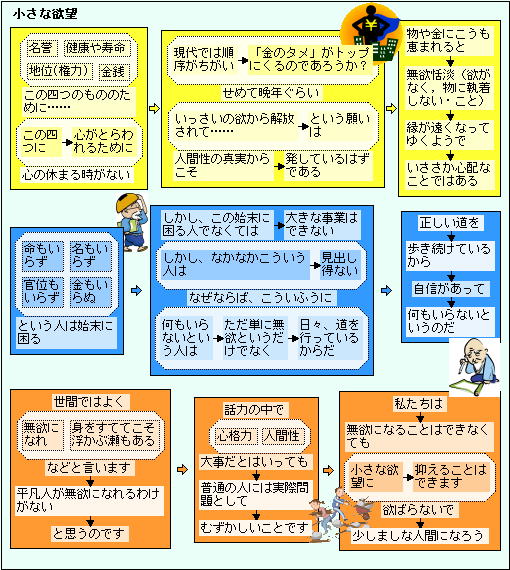

無欲になれなくても、小さな欲望に!

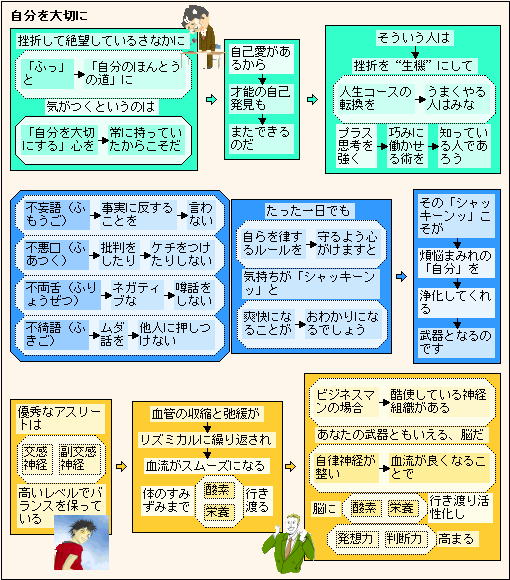

「自分を大切にする」心を常に!

「自分を大切にする」ということと、「自分の身を守る」ということは、関係しているのでしょうか?

生物は自分を守るということが、生存の原点にあると思います。猫族の体内でしか増殖できない微生物は、ネズミの体内に入ったとき、ネズミの性格を変えてしまい、ネコを恐れなくなる性格になることが証明されました。

このような性質が生命の基本にあるならば、「自分を大切にする」ということは、「自分の命を守る」ということと、同じようなものとも思えます、

すると、環境を安全にしすぎると、自分を大事にしなくなる、ようにも思えてしまいますね!

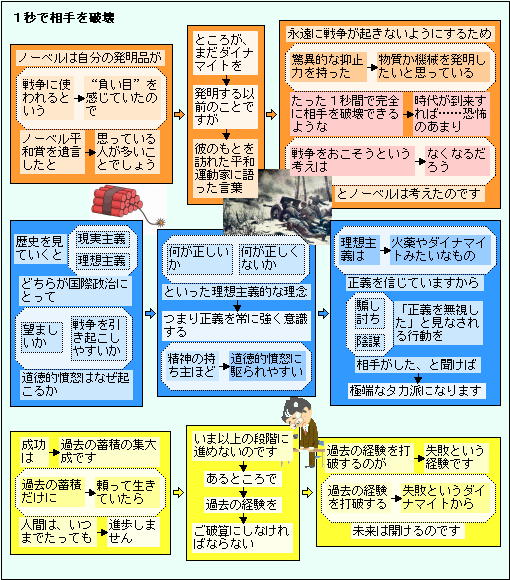

1秒で相手を破壊できるれば……、平和に?

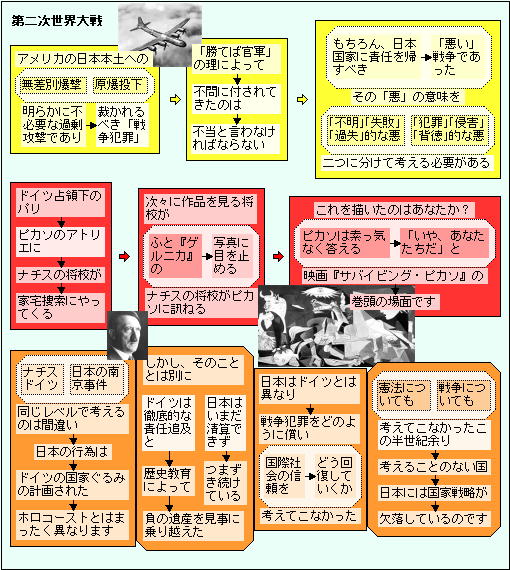

第二次世界大戦、無差別爆撃が始まった!

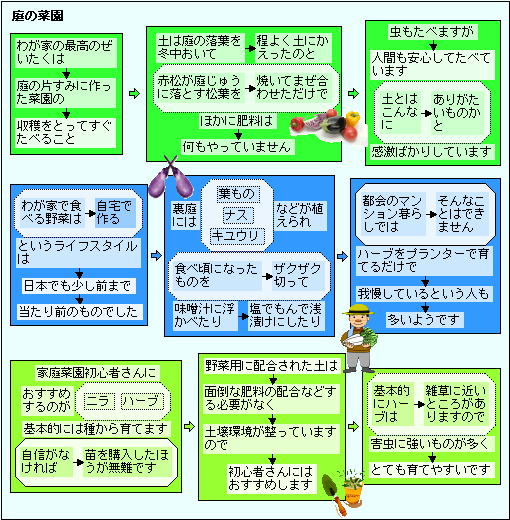

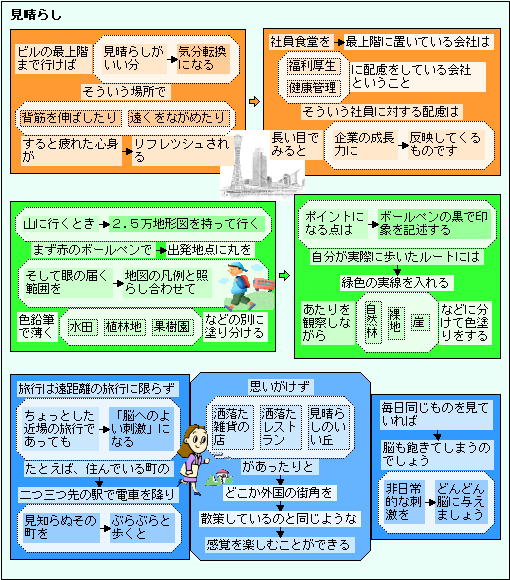

最高のぜいたくは庭の片すみの菜園!

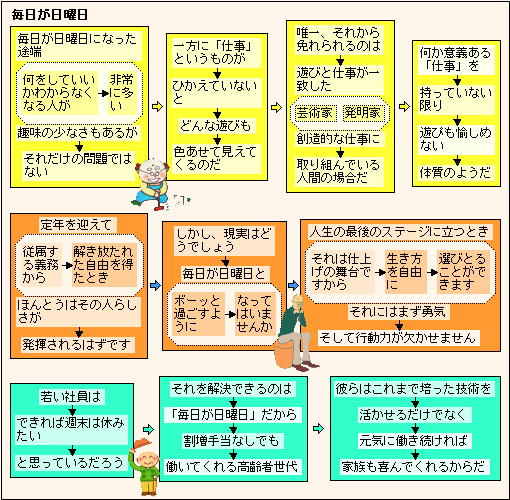

毎日が日曜日になった途端!

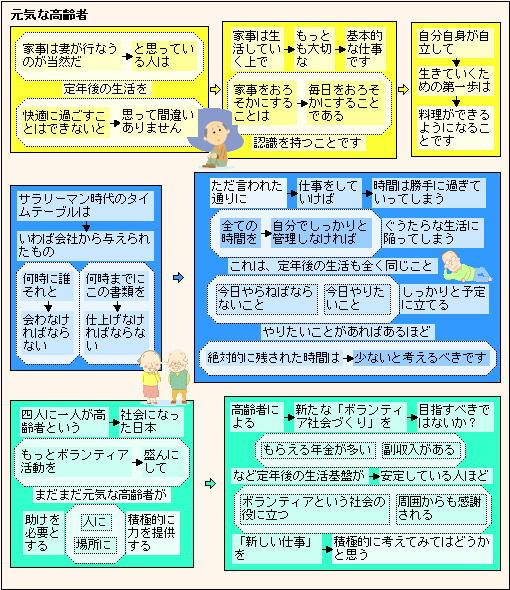

元気な高齢者が助ける社会を!

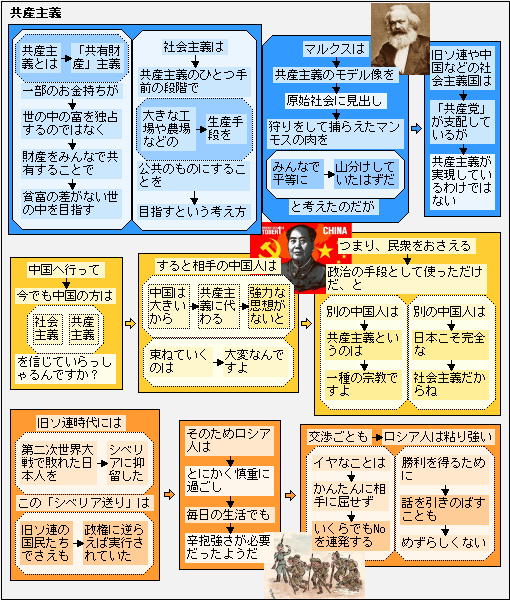

共産主義は原始社会から見いだされたもの!

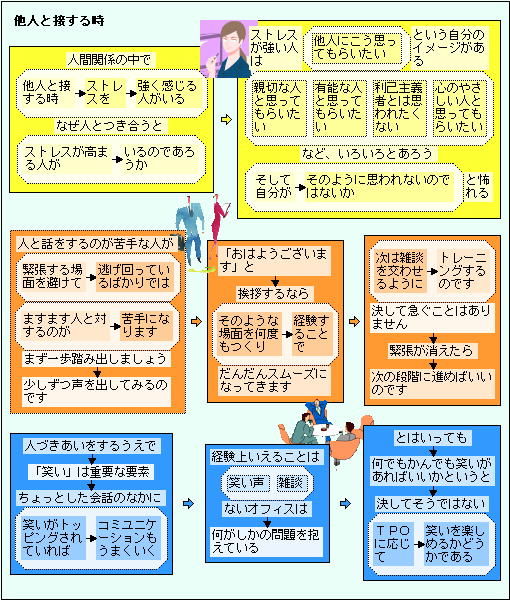

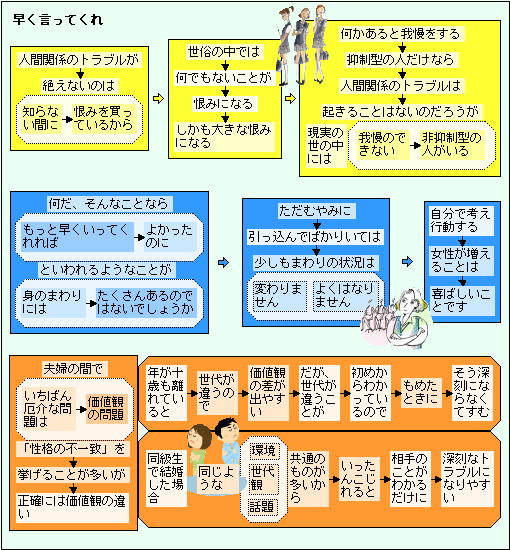

他人と接する時のストレス!

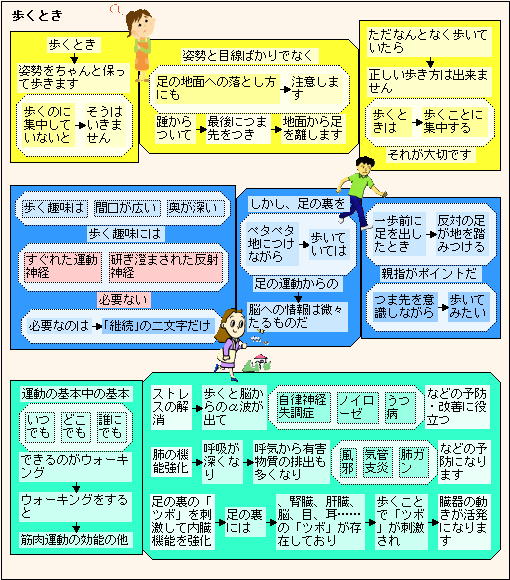

歩くときは姿勢をちゃんと保つ!

「歩き方」については、多くの人はそれほど意識していません。しかし、目的に応じた正しい歩き方、というものは知られていません。

たとえば、卓球やテニス、野球やサッカーなど、右利きの人は、ボールを打ったり投げたりするとき、右足・右の腰・右手・右の肩が一緒に同じ方向に動いています。

しかし、歩くときは、右足が前、左手が前(右手が後ろ)というように、手と足が逆に動いています。おそらく、手でバランスを取るようになり、このような歩き方になっているのでしょう。

昔の歩き方は、手で荷物を持ち、足の指でバランスを取っていたので、「ナンバ歩き(同じ側の手と足を動かして歩く)」が出来ていたのでしょう。確かに足の裏からの情報で、その状況に応じて足の右側や左側の筋肉に力が入っているようです。

膝の関節が人工関節になった人が、「足の指に力を入れて歩くようになると、楽になりました」と話しておられました。足の筋肉の力が、状況に応じて働くようになったのでしょう。

やはり、「ナンバ歩き」のほうが、上半身(特に腰のあたり)も使っているためか、歩幅も広がり、長く歩くことが出来るようです。なれるまで大変ですが!