健康が気になります。現在、健康に関する情報は、何かしらで測定されたデータがもとになっています。

統計は、何かしらのデータで判断されます。人間の感覚より有用されるようになりました。

測定したデータがあっても、関連性が見いだされていないと、結果的には無視されます。

関連性を見いだすには、人間の感覚なのでしょうか?

カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩

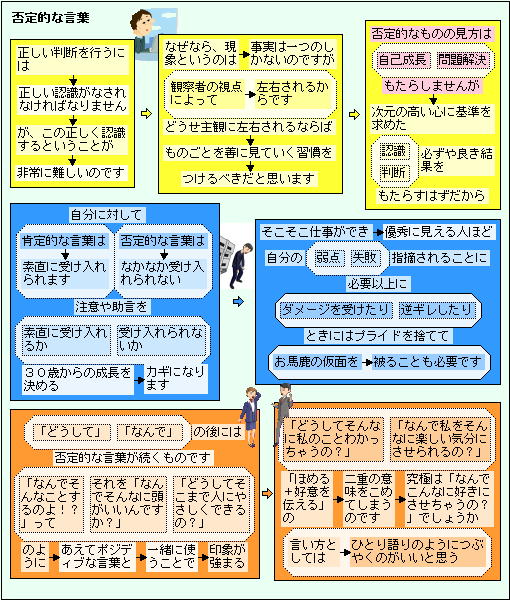

「どうして」「なんで」の後には、否定的な言葉が続く!

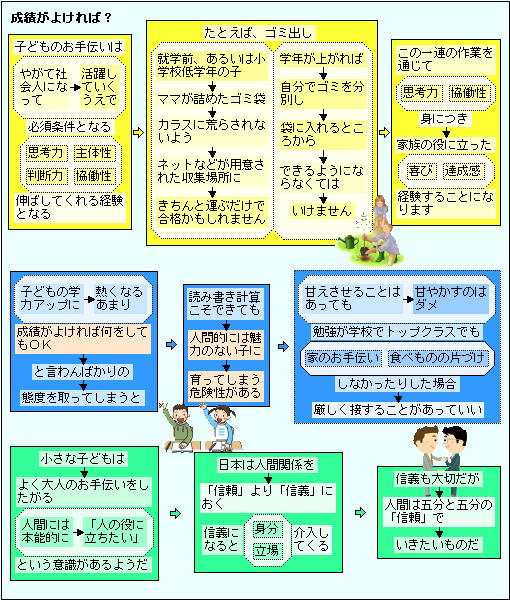

「成績がよければ何をしてもOK」はダメ!

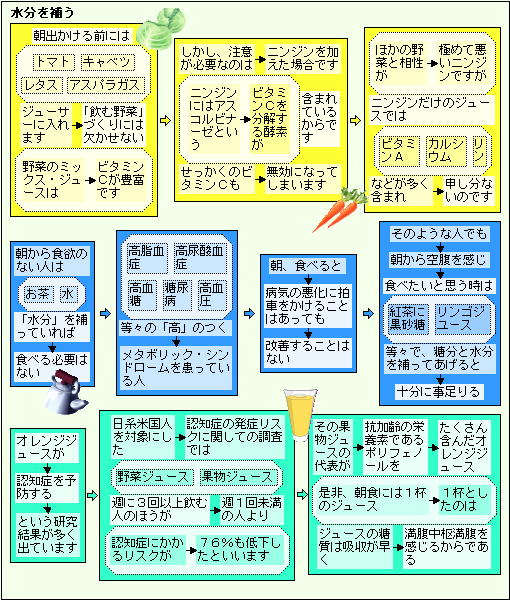

健康的な飲みものにも!

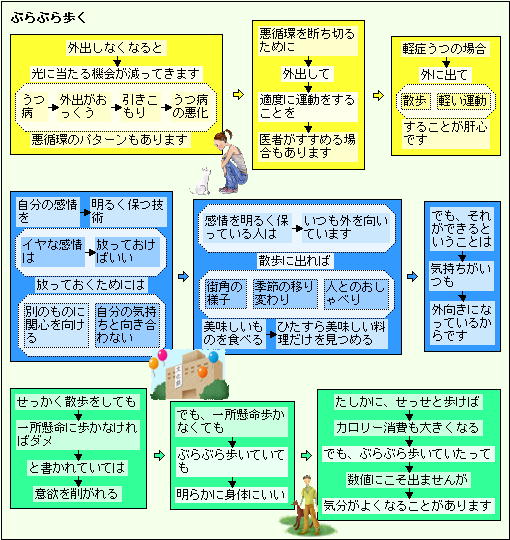

ぶらぶら歩いていても明らかに身体にいい!

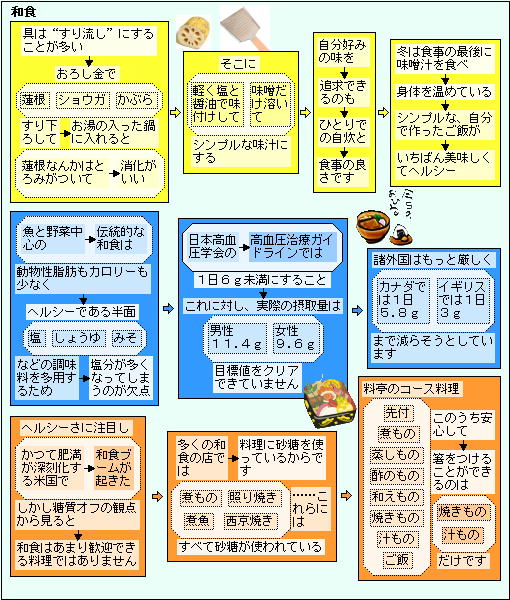

和食は「ヘルシーな料理」?

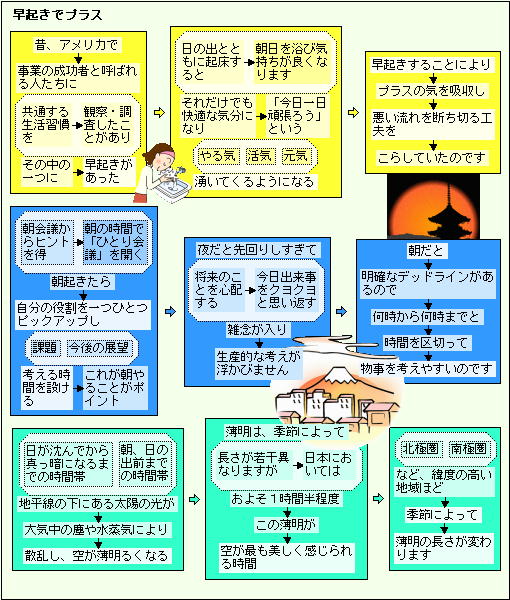

早起きでプラスの気を吸収!

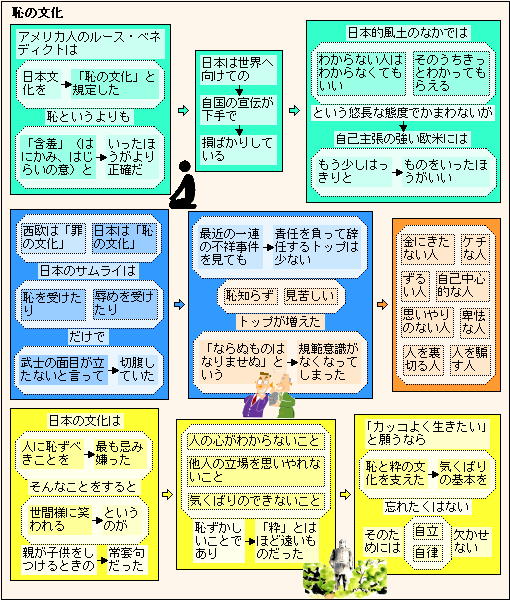

西欧は"罪の文化"、日本は"恥の文化"だと!

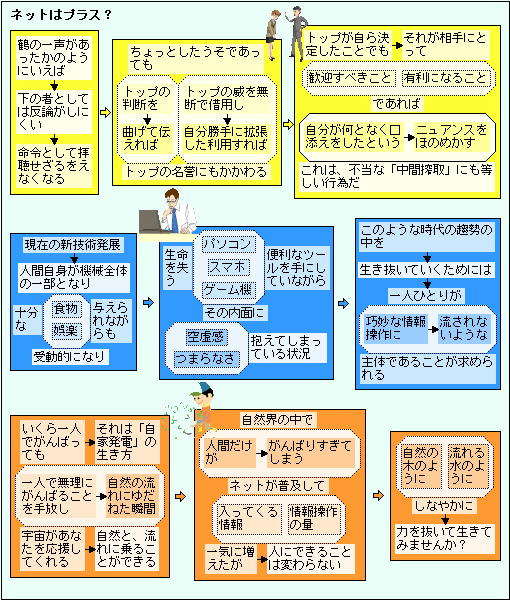

AIは人類の進化にプラスになるのでしょうか!

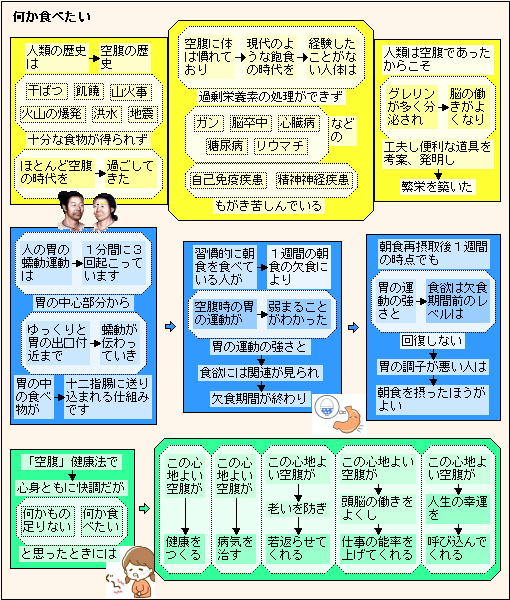

「何か食べたい」と思ったとき!

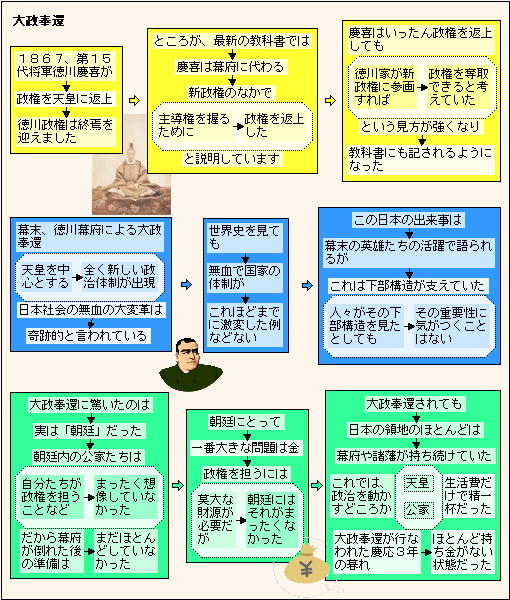

大政奉還に驚いたのは、実は「朝廷」!

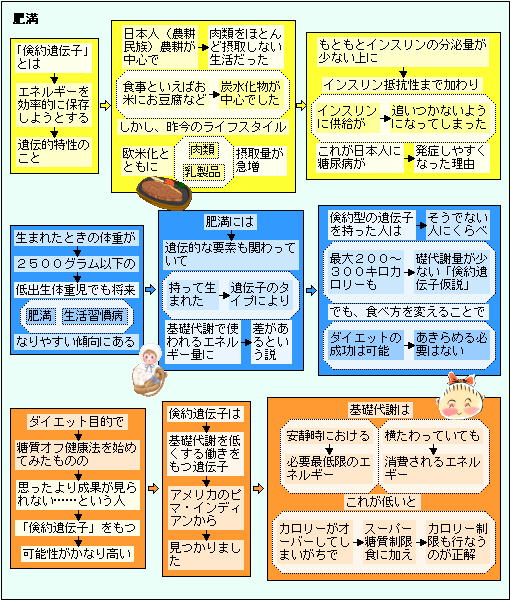

肥満には遺伝的な要素も関わっています!

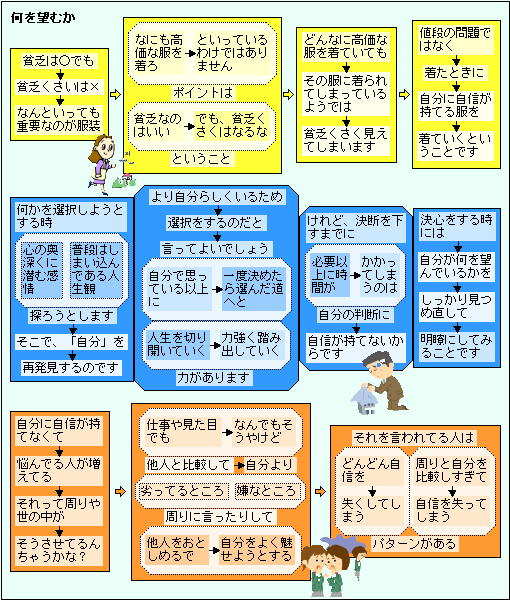

何を望んでいるかをしっかり見つめ直して!

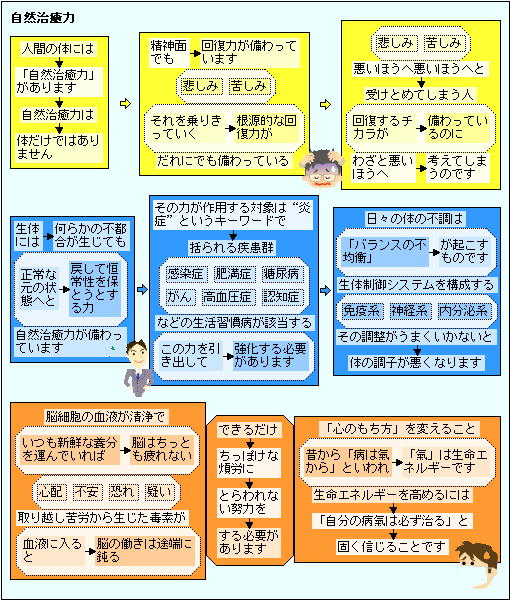

生体には自然治癒力が備わっています!

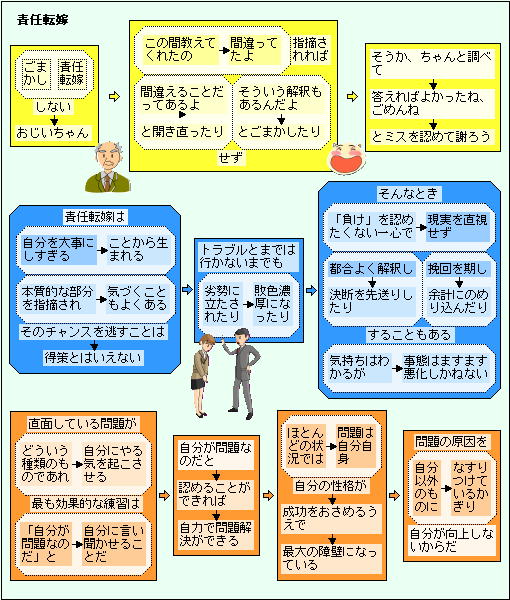

責任転嫁は、自分を大事にしすぎることから!

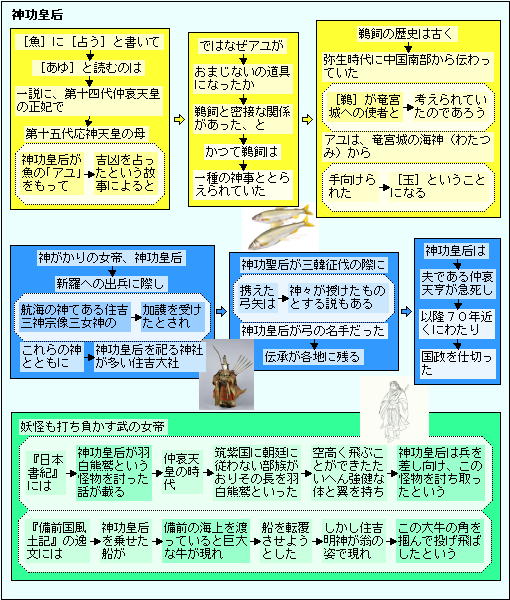

神功皇后を祀る神社が多い住吉大社!

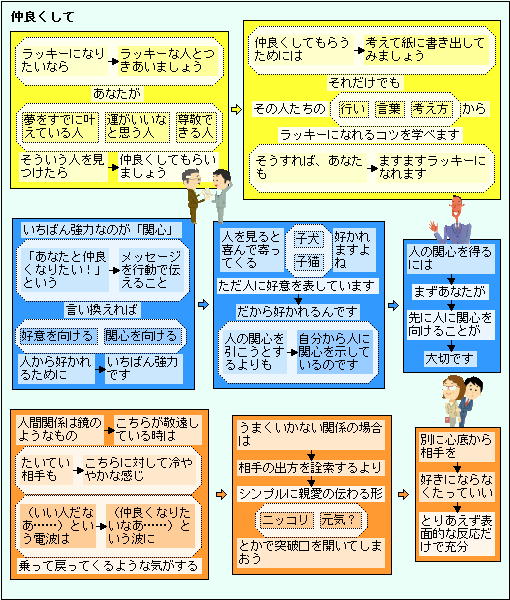

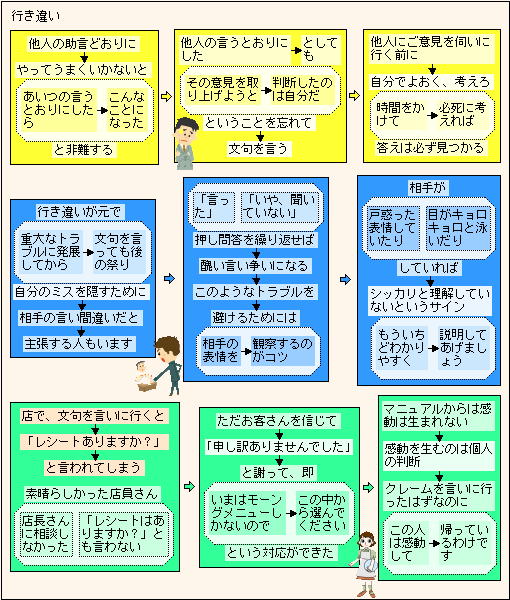

行き違いが元で、重大なトラブルに発展!

他人のアドバイス、それを採用するかどうかは自己責任、しかし、他人責任にしてしまいます。

ネットの誤情報も、自己責任と考える人は少ないようです。そのためか、誤情報でも拡散してしまいます。

豊臣秀吉も、「織田信長は死んではいない」という誤情報で、明智光秀に勝利しています。

そのような背景が京都に根付き、京都では言葉通りに受け取らない風土があるのでしょうか?