良い年になる夢を見られるとよいのですが、疫病の広がりが気になっていると、なかなか難しいのでしょうね。でも、社会が変化するときには、良い夢を見続けることが大切。昨年はテレワークなどで社会の変化のきざしが見えてきています。また、炭酸ガスの削減が目標になって、これも社会の変化のはじまりになります。クルマ社会の見直しは、地産地消が拡大し、平地は農産物の生産場所になり、ゆるい傾斜地が住宅地になると、道路に頼らず、屋外エスカレーターのようなものが(法律の見直しが必要ですが)利用されるときが来るのでしょうか? そのような社会変化が始まると、社会投資が拡大し、新しい働きの場も増えてくるのでしょう!

カテゴリーアーカイブ: あたまの散歩

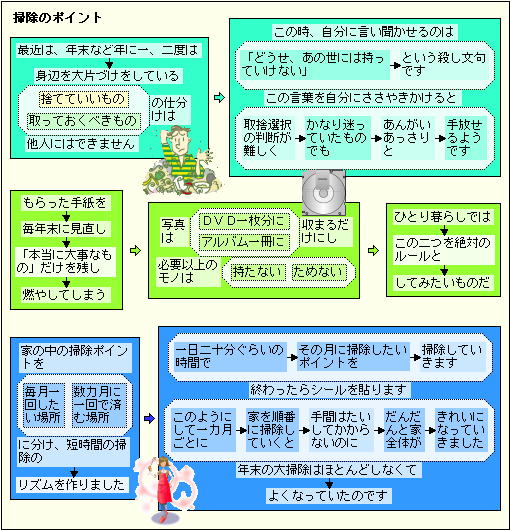

その月に掃除したいポイントを設定!

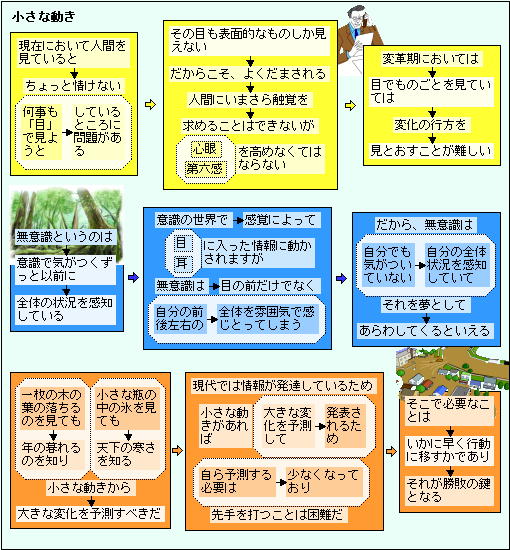

小さな動きから大きな変化を予測すべきだ!

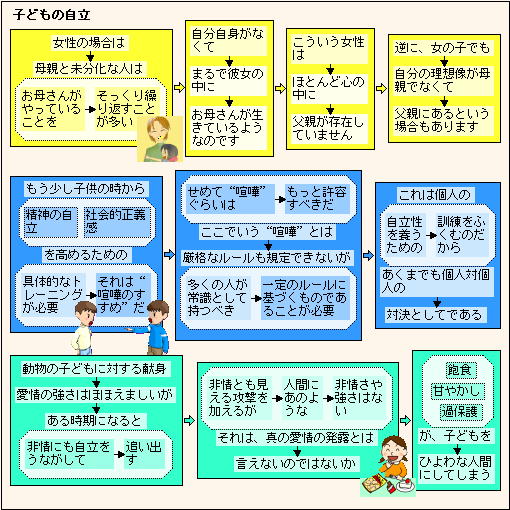

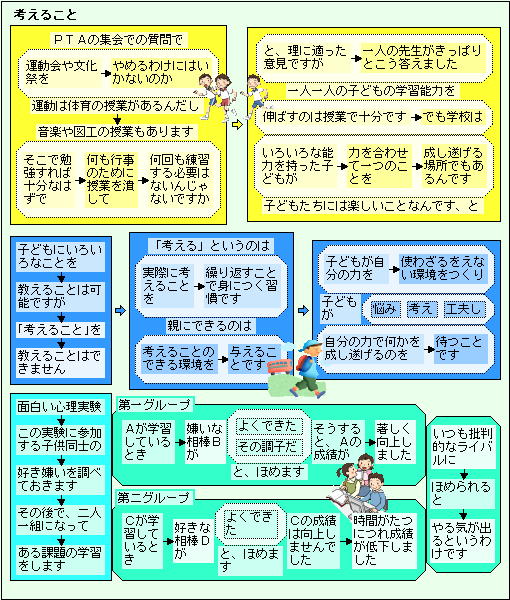

子ども時代の自立トレーニングは「けんか」!

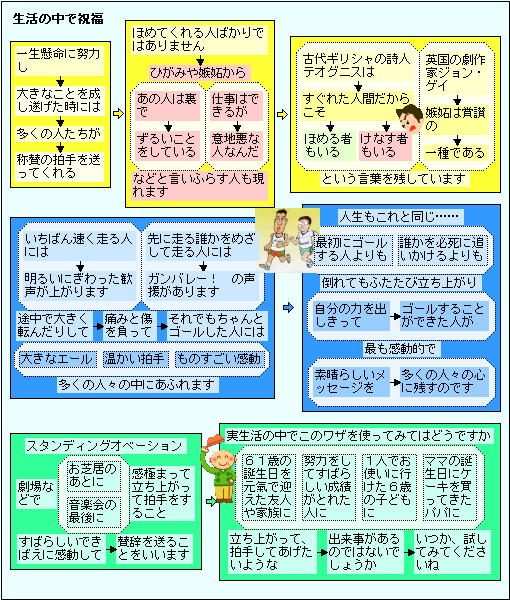

生活の中でスタンディングオベーションを!

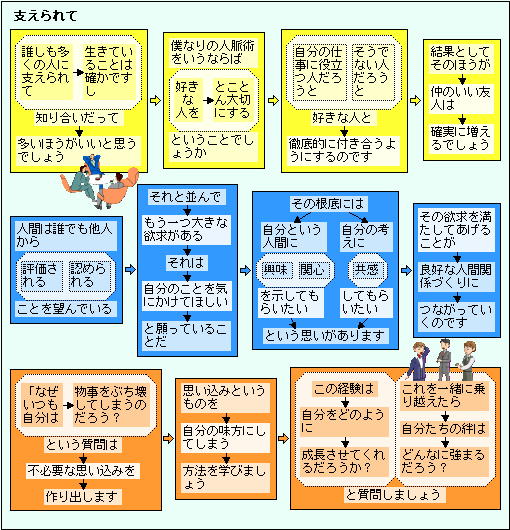

多くの人に支えられて生きている!

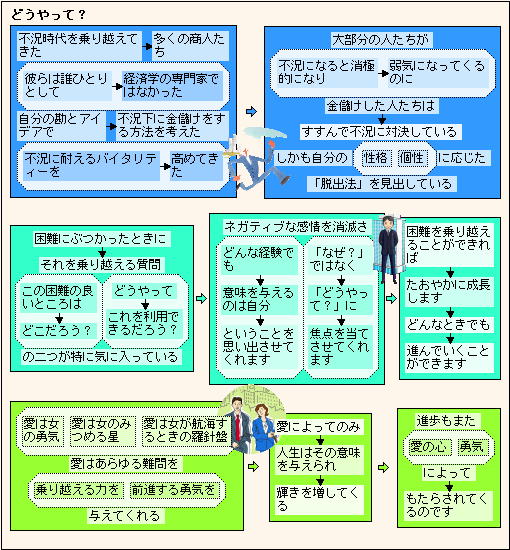

困難にぶつかったとき「どうやって?」に焦点を!

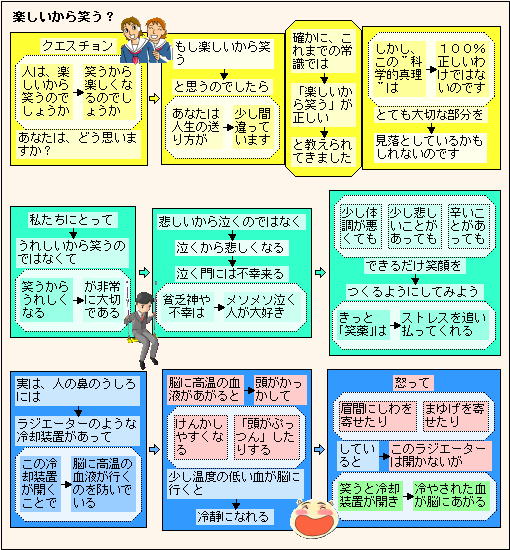

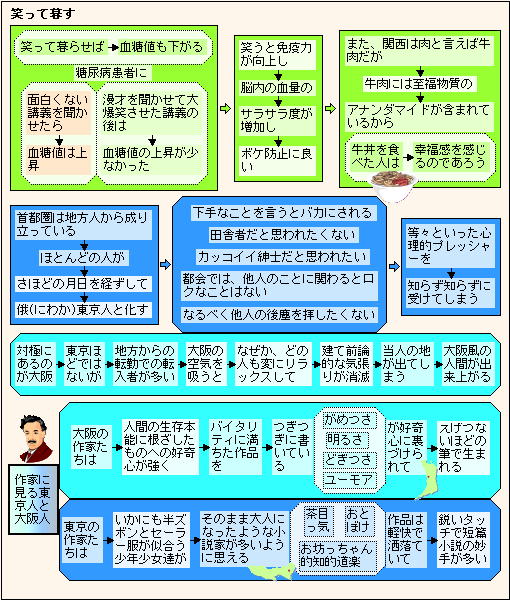

人は、楽しいから笑うのでしょうか?

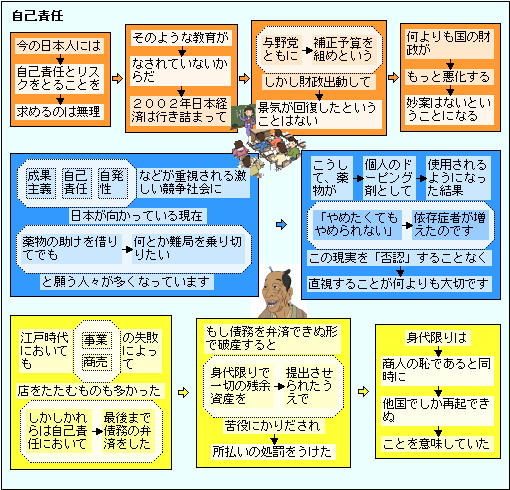

自己責任とリスクをとる教育がなされていない!

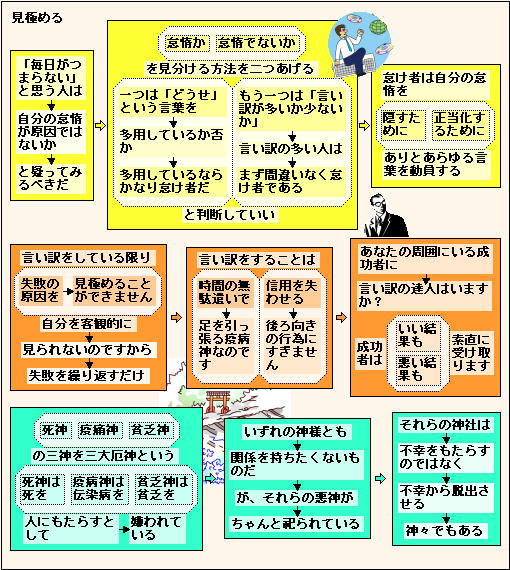

「毎日がつまらない」と思う人!

笑って暮らせば!

運を変えたいなら視野を広げよ!

日本の山村には森林が残りました!

日本の自然条件はきびしく、工夫して生き抜いてきたようです。西日本は台風の来襲があり、東日本は火山の噴火やその堆積物が多く、日本全体では、地震や津波があり、平野は洪水に見舞われることも多く、しかも、山岳地帯で移動がしにくい風土でした。そこで、その土地に合わせて、工夫し、ルールをつくり、みんなで守り合うことで凌いできたのでしょう。そのためか、ルールを守り、協力ができる遺伝子(不安を持ちやすい遺伝子)が多い人が、生き延びることができたのでしょう。

開拓心が強く、不安感をそれほと持たない人は、北海道の開拓をしたり、大都会で成功を目指したり、そのためか、伝染病には弱いのでしょうかと、ついつい考えてしまいます!

智慧は一人では身につきません!

ここ数十年においては、本や新聞に始まり、ラジオ・テレビ、そしてネットで、情報量が飛躍的に増えてきました。その反動として、五感からの情報量がどんどん減少しています。人類史上初めてのことです。五感からえた情報で判断していた歴史から、知識・情報をもとにした判断に変わってきています。ということは、言葉で表現できなかったことは、そして、その言葉で正確に伝わらなかったことは、判断に影響を及ぼすことができない、ということです。大手企業でも大事故を起こしています。マニュアルに書いていないこと、書いてあっても充分伝わらないことも、その大事故の一因なっている可能性があります。昔の職人さんは、その技術を「見て盗め」でした!

日本人は混血、雑種!

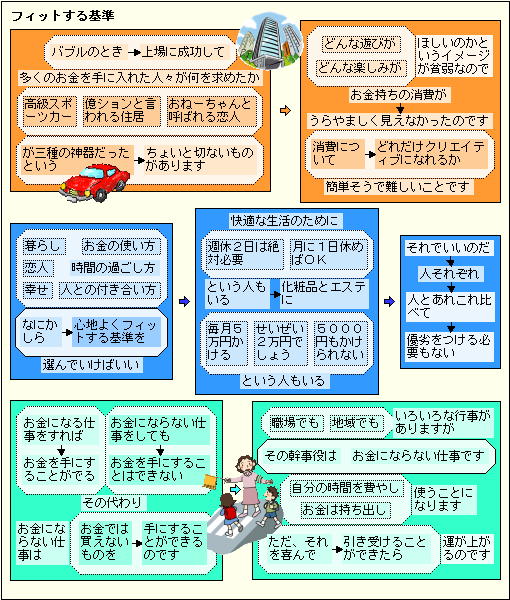

心地よくフィットする基準を持つ!

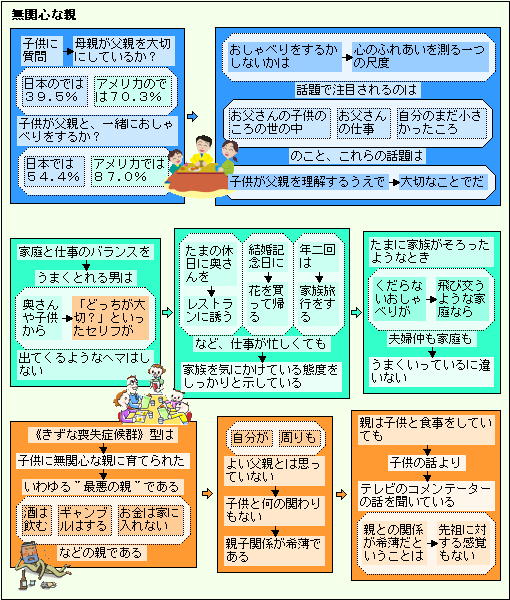

子供に無関心な親が、いわゆる"最悪の親"!

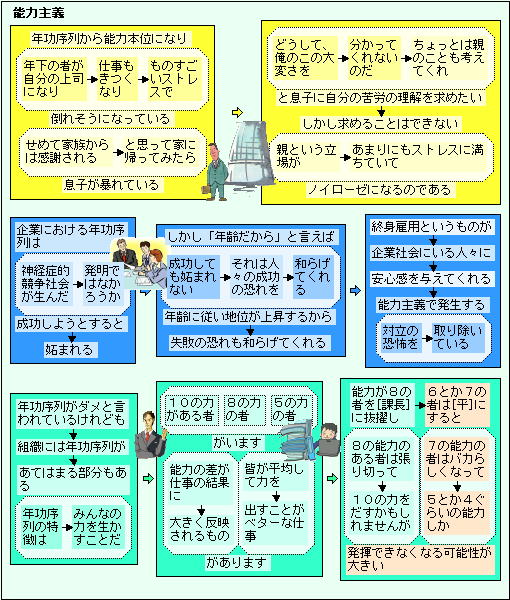

能力主義には限界がある!

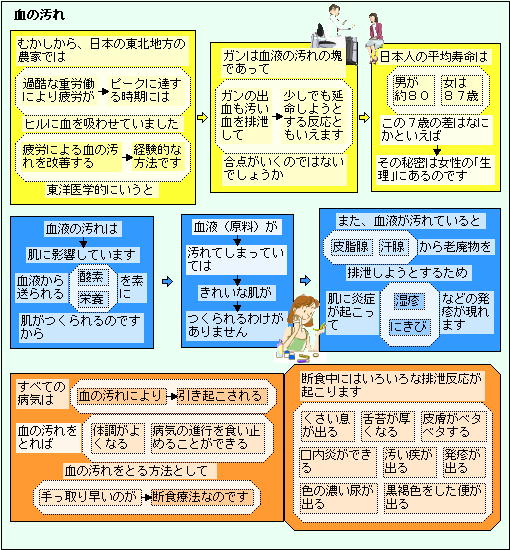

東洋医学的にいうと、病気は血の汚れが原因!

西洋医学は、測定が可能なデータをもとに、それまでの知見をもとに、病気を判断し対処しています。測定ができない場合は、専門分野を勉強すればするほど「直せない」という判断になるのでしょう。もちろん、専門分野の知識と、経験で感性を磨き、常になにかよい対処法がないかと思いながら、経験を積み、考えに考えてきた医者は、検査データは参考程度に利用し、対処法を見つけ出してしているのでしょう。多くの医者は、検査データだけに頼っているのだろうと感じる理由は、患者が自分の症状を伝えるための「ことば」が、非常に少なく、地方によって独特の言葉ありながら、「症状を表現する言葉」を整理し、表現しやすい言葉を見つけ出すなどの作業を、医学会がやっていないように見えるからです!