妻田薬師、正しくは、西隣にある遍照院というお寺の薬師堂です。

伝説によれば、本尊の薬師像は聖徳太子によって造られたといわれています。お堂がいつごろ建てられたのかはわかりませんが、室町時代の末には信仰を集めていたようです。

薬師堂のある地名は、白根といいます。言い伝えによれば、良(ろう)弁(べん)という僧がお堂で休んでいて夢を見ました。東の方を見ると、庭の大楠が灯籠になり、お堂は昼のように明るくなりました。良弁が身を清めようとして池の側へ行くと、一夜のうちに蓮の花が咲いて、白い根が池一面に広がりました。そこでこの地を白根と呼ぶようになったそうです。

カテゴリーアーカイブ: 文化

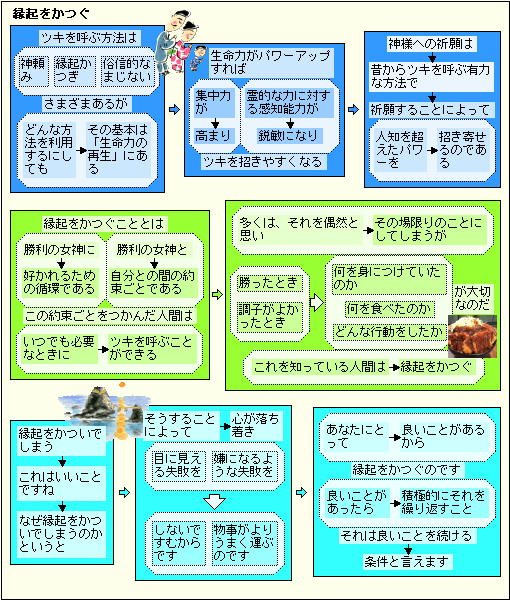

「縁起をかついでしまう」いいことですね!

運を変えたいなら視野を広げよ!

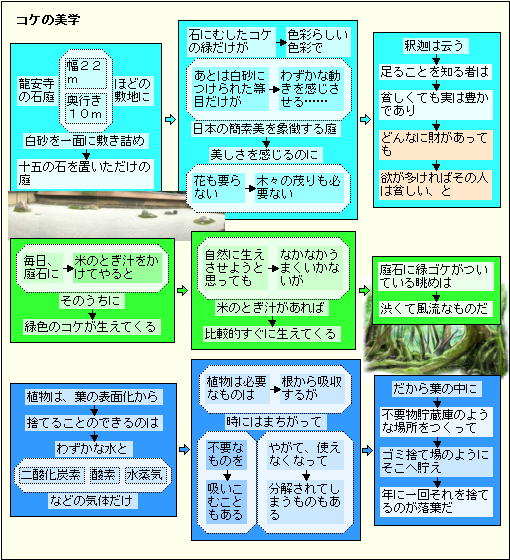

日本の山村には森林が残りました!

日本の自然条件はきびしく、工夫して生き抜いてきたようです。西日本は台風の来襲があり、東日本は火山の噴火やその堆積物が多く、日本全体では、地震や津波があり、平野は洪水に見舞われることも多く、しかも、山岳地帯で移動がしにくい風土でした。そこで、その土地に合わせて、工夫し、ルールをつくり、みんなで守り合うことで凌いできたのでしょう。そのためか、ルールを守り、協力ができる遺伝子(不安を持ちやすい遺伝子)が多い人が、生き延びることができたのでしょう。

開拓心が強く、不安感をそれほと持たない人は、北海道の開拓をしたり、大都会で成功を目指したり、そのためか、伝染病には弱いのでしょうかと、ついつい考えてしまいます!