情報社会になり、文字言葉での情報交換が増えてきたのですが、絵文字があることで、気持ちの補完が出来ます。

そのような視点で絵文字が考えられたのでしょうか。

もっと多彩になり、意味づけも安定し、普及すると良いのですが、そうなると、漢字のようになってしまうのでしょうか?

もしそうなると、漢字の原点に戻るのかもしれないですね。すると、また、文字社会になってしまいますね!

2022年のアーカイブ

鎌倉 源氏が衰退の原因か?「永福寺跡」

頼朝の死後。二代目の将軍になったのは息子の頼家。 こんな豪華な建物を受け継いだ頼家なんですけど。家臣たち、御家人たちは、「次の将軍さまは何やってんの」というような、不信感を抱いてしまった。それは、頼家がここで何とをやったのか? なのですが、二代目将軍頼家の永福寺での行いに、家来たちは不信感を募らせたといいます。

どんなことをやったのかというと、京都から文化人を呼び寄せ、遊びの名人を呼び寄せ、頼家はここでどんちゃん騒ぎや蹴鞠をやったり、遊び場にしてしまったのだという。しかも京都から人を呼び寄せており、武士よりも朝廷の貴族たちを大切にしているとして、家来たちが不信感を抱いていった可能性があるのだ、と思われます。

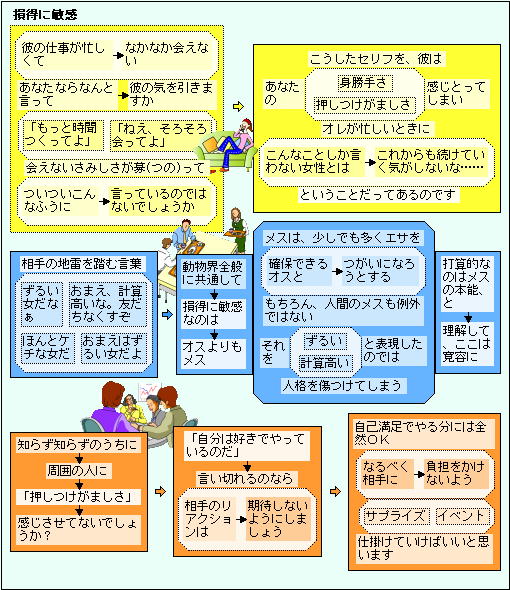

動物界、損得に敏感なのはオスよりもメス!

尾道 夕方“鐘の音”が市街に響く「千光寺」

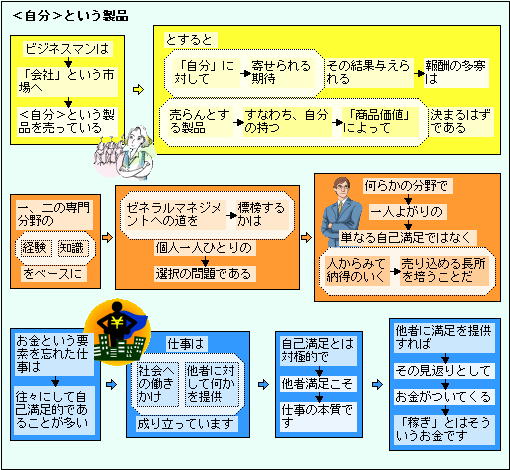

<自分>という製品を売る!

厚木 鋳物が盛んだった「鐘鋳神社」

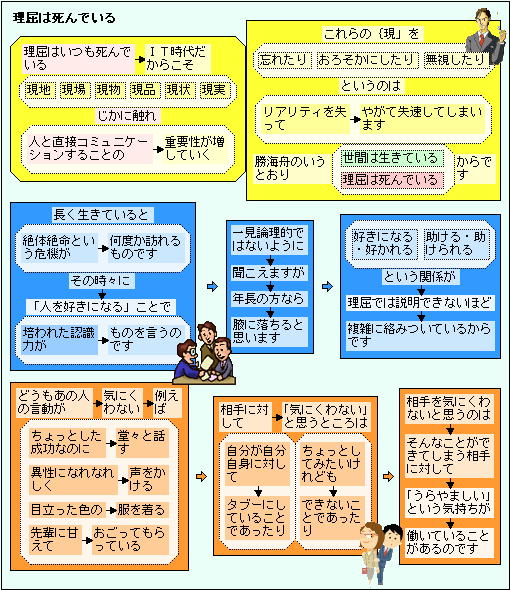

理屈はいつも死んでいる!

社会が変化しているときは、今までの社会から出来上がった理屈は、かなり危ういものになりがちです。知識優先の人は、現状をもれなく把握することに、時間を割くことが難しいようです。

人間の頭は、現状をキチンと把握するより、自分の記憶した知識を利用して判断した方が楽なようです。 社会の変化があまりない時代は、自分の知識を利用して判断した方が、効率的なのでしょう。

しかし、変化の時代は、知識や経験も「いいかげんなもの」になってしまいます。がんばって、現状把握に時間を使いましょう。

理屈が優先してしまう人は、「曖昧」や「いいかげん」を許すことが出来ないようですが、「理屈も死んでいる」と考えれば、理屈も「いいかげんなもの」になってしまいます。どうせいいかげんな知識なら、いろいろな人たちと協力し、「いいかげんな意見」にも目を向け、現状把握に時間を使いましょう。

石油ショックの時代は、それでなんとか乗り切りました!

鎌倉 薬師堂だけが残った「辻薬師堂」

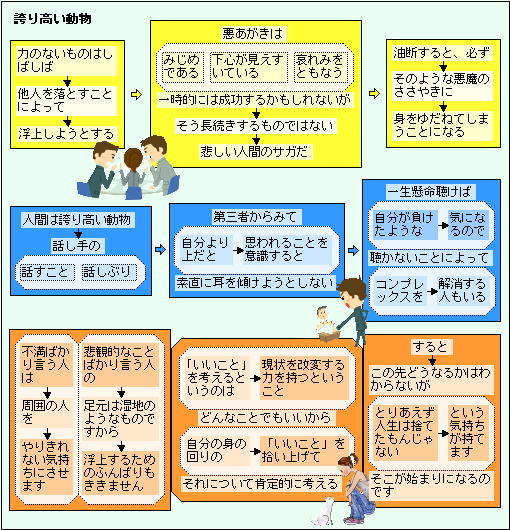

なにかにこだわっていたらうまくいかない!

御袖天満宮 から福善寺への小道!

【民話 力じまんの和七】

明治の初の頃のことです。尾道の港の仲仕たちは、畳表を上げ下ろしする表仲仕と、海産物を上げ下ろしする浜仲仕とに別れていました。

表仲仕の和七は心やさしく働き者でだれにもまして力持ちでした。

そんな和七の鼻をあかそうと、浜仲仕たちの考えたのが、天神さんの五十五段の石段を、三十貫の鉄棒を二本担いで下りることです。

この挑戦を和七はうけてたちました。そして当日、大勢の見物人に囲まれて和七は、六十貫の鉄棒をいっきに胸まで持ち上げると、石段の中程まで下りていきました。 しかしその後、和七は苦しそうになり足も遅くなりました。そして「天神さん、一生一度の力ですぞ。」と天神さんに誓うと、石段の中程まで下りていきました。しかしその後、和七は苦しそうになり足も遅くなりました。そして「天神さん、一生一度の力ですぞ。」と天神さんに誓うと、すべての力をふりしぼって、最後の一段を下りきりました。 その後表仲仕と浜仲仕のいざこざもなくなりました。

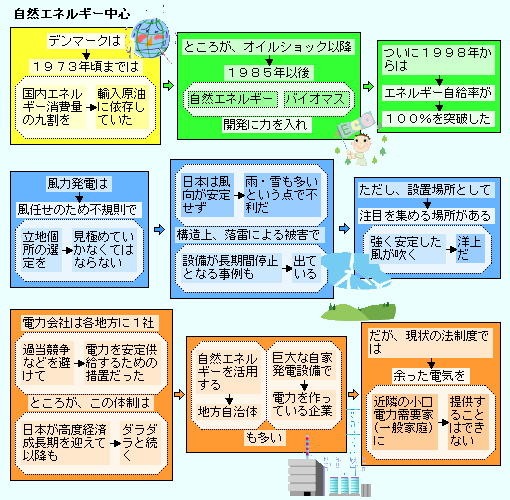

安心で安定したエネルギー政策!

エコが叫ばれています。昭和30年(1955年)頃までの生活スタイルは、今に比べればはるかにエコ生活でした。

そのエコ生活のノウハウを、実体験の人たちから早く教わっておきたいものです。知識人の人たちは、なかなか当時の生活体験が少ないので、難しいものかもしれないですね!

相模原市南区 多くの石仏がある「長松寺」

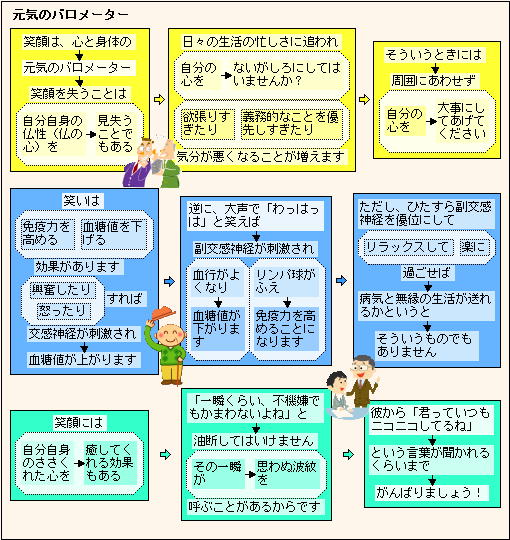

笑顔は元気のバロメーター!

鎌倉 果てしなく大きな智慧と福徳がある「虚空蔵堂」

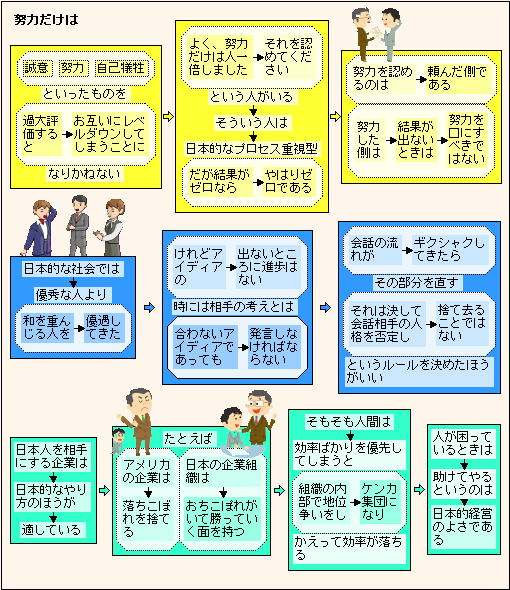

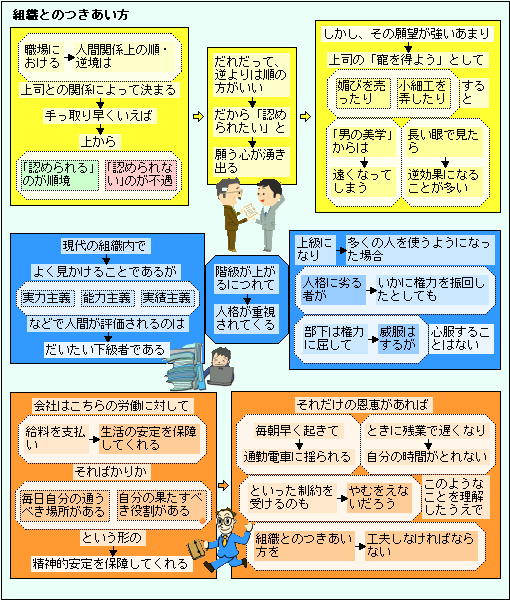

日本的な社会では!

尾道 港の守護神を浄土寺から移す「住吉神社」

尾道や瀬戸田は、中世から瀬戸内海交易の中継地として発展し、江戸時代においても有数の港町でした。北前船が寄港するようになると、さらなる飛躍をとげています。

尾道では、1689年に薬師堂浜の西側を、1690年にさらに西の荒神堂浜を、1697年に土堂浜を埋め立てています。この埋立は商人たちの手によるもので、増大する船舶の出入りに応じる形となっていました。

この後、さらなる港の活性化に伴い、住吉浜の築造が急務となりました。そこで、広島藩は、直接工事を計画し、1740年尾道町奉行に平山角左衛門を任命。平山角左衛門は、翌年工事に着手し、住吉浜を築造しました。

(神社は昭和の初期までは、こちら側(海側)を向いていたようです。)